Серебряный век в Париже - Лола Звонарёва

- Автор: Лола Звонарёва, Лидия Кудрявцева

- Серия: Люди эпоха судьба…

- Жанр: биографии и мемуары, документальная литература

- Теги: репродукции картин, русские художники, творческий путь, факты биографии, фотоархив

- Год: 2020

Серебряный век в Париже

Читаем в записках «Альфеони глазами Алексеева»: «Альфеони было четыре года, когда Старый Моряк построил ему корабль на террасе, выходящей на Босфор. Корабельные бока были бревенчатые, а днище – земляное (это был собственно пол террасы). Альфеони принялся грести, и оттого, что корабль, как вкопанный, стоял на месте, ему пришлось стать исследователем. Простыми линиями он начал рисовать корабли, мерно скользившие по проливу, – один за другим. Потом – одну за другой – зубчатые башни Румели Хисары», средневековой крепости, выложенной из серого камня и ставшей достопримечательностью Стамбула. Потом (тоже простыми линиями) – воинов, осаждавших крепость, – одного за другим. «И так Альфеони развивал вкус к повтору». И добавим: вкус к простым линиям. Они не раз будут встречаться в его иллюстрациях и даже в анимационных лентах, как и ритмические повторы. Следует обратить внимание на одно алексеевское высказывание о свете, идущем с небес, названное им «божественным светом»: он «позволил мне познать Константинополь и научил меня думать». Не отсюда ли идёт понятие «рая»? Не потому ли он дал себе столь романтическое имя – Альфеони? Но увидим ли мы этот «рай», «божественный свет» в графике Алексеева или его затмят иные, драматические земные картины? ..

…И вдруг в посольском доме разбилось зеркало. Отцовское зеркало. «А ведь русские верят, – пояснял Алексеев, – что разбитое зеркало предрекает скорую смерть тому, кто обычно в него смотрит». Ему было пять лет и пять месяцев, когда «наступил страшный день». «Появилась мать без лица. Оно было покрыто чёрной вуалью. Мама была вся чёрная и стояла перед настежь распахнутой дверью. Её руки раскрылись, чтобы обнять меня…» На поминальной службе «мама с чёрным лицом, держа белый платок рукою в чёрной перчатке, плакала. Я ухватился за её свободную руку, и меня называли сиротой».

Встреча со смертью – самое трагическое и непонятное в человеческой жизни. Смерть предстала перед ним, ребёнком, в чёрном цвете. Детство кончилось. Но образ «потерянного рая» с ним останется навсегда.

Как ни у какого другого художника, чёрное в сочетании с сумеречными оттенками серого и серебристого, загадочного, сыграет главную, драматическую роль в его творчестве. Это произведёт неизгладимое впечатление на французов, о чём мы в России узнаем лишь в начале ХХI века при издании его книг и признаем уникальность творчества русского художника, ставшего французским. Будет и ещё одно его гениальное, оглушившее всех открытие – превращение статичной гравюры в подвижную, в движущуюся, но об этом позднее.

Память об отце, образ отца, смерть отца в метафорическом выражении пройдут через всё его творчество. Он с детства знал: отец умер в Германии и был «похоронен там прежде, чем мать смогла туда добраться». Это единственное верное свидетельство. Алексеев написал: «лишь позже узнал об этом», уточнив: отец умер «от внезапной болезни». Что не совсем так. Было время, когда он и в этом сомневался.

Неожиданно овдовев, Мария Никандровна остаётся без средств к существованию. Пенсия ей не полагается, так как муж скончался, не дослужив положенного срока. Она обращается за помощью в Министерство иностранных дел, в Генеральный штаб, наконец, ещё находясь в Константинополе, видимо, по чьему-то совету пишет самому императору. Вот её письмо, написанное элегантным каллиграфическим почерком:

«Всепресветлейший, Державнейший, Великий Государь Император Николай Александрович Самодержец Всероссийский Государь Всемилостивейший Верноподданной вдовы Военного Агента в Константинополе Генерального Штаба Полковника Марии Никандровны Алексеевой Верноподданнейшее прошение: Положив все свои силы на честное исполнение возложенного на него службой долга и руководствуясь единственным желанием – принести посильную пользу делу, муж мой имел несчастие простудиться при исполнении им служебных обязанностей и умер, оставив меня с тремя малолетними сыновьями: Владимиром – 10 лет, Николаем – 8 лет, Александром – 5 лет – без средств к существованию и воспитанию детей.

Сама я крайне слабого здоровья и страдаю хроническим аппендицитом, сын же мой, Николай, страдает глухотою вследствие повреждения барабанной перепонки обоих ушей после скарлатины. На основании вышеизложенного осмеливаюсь всеподданнейше просить Ваше Императорское Величество о назначении мне и оставшимся детям пенсии в усиленном режиме вне правил.

Приложение: 1) Свидетельство доктора Плескова о роде болезни покойного, 2) Свидетельство доктора Гольдшмидта о роде болезни и смерти мужа и 3) Свидетельство доктора Плескова о болезни сына Николая.

г. Константинополь 10 сентября 1906 г.

Вашего Императорского Величества

Верноподданная Вдова Военного

Агента в Константинополе

Генерального Штаба Полковника

Мария Никандровна Алексеева»

Было ли отослано это послание, неизвестно. Может быть, и нет. Как случилось это с предсмертным письмом её мужа. Но небольшую пенсию после длительных хлопот она получит.

Отъезд в Россию на пароходе «Николай Первый» Алексеев назовёт «изгнанием из рая». В Одессе, куда приходит пароход, они останавливаются у дяди Миши, младшего брата отца, полковника. Мальчика отталкивает отсутствие цивилизации: «В доме не имелось ни канализации, ни сливного механизма, а место для раздумий было из дерева с большими дырами, в которые я боялся упасть. Это был мой первый ужас перед невидимым и неизвестным». Дядя Миша видит в племяннике будущего военного и воспитание берёт в свои руки. После небольшой мальчишеской провинности (Александр укусил старшего брата за руку – тот не пускал его в дверь на веранду) у него требуют просить прощения, он упрямо твердит «не буду», и тогда ему говорит, очевидно, вспыльчивый дядя: «Если ты не попросишь прощения, то будешь выпорот денщиком». – «Я не буду просить прощения». Что же было дальше? «…Даже вспоминать об этом не хочу… и моё сопротивление было сломлено». Он, очевидно, попросил прощения, но не сразу, это стало сильным ударом по его болезненному самолюбию.

В детстве над Босфором никто так не посягал на его детскую свободу, хотя воспитание было строгим. «Однажды утром денщик своими сильными и добрыми руками осторожно меня поднял, посадил в седло и прокатил вдоль забора. Это было единственное счастливое воспоминание, которое осталось у меня от Одессы». То были «мрачные месяцы» его жизни. Мария Никандровна, не сторонница столь жёсткой армейской муштры, увещевает деверя: дети ещё малы для военной дисциплины, но это будет уже в Риге, куда скоро они переедут все вместе: Михаил Павлович, видимо, получил новое назначение [2 - Полковник артиллерии М. П. Алексеев в Первой мировой войне – генерал-майор. После 1917 г. мобилизован в Рабоче-крестьянскую Красную армию, начальник Школы красных коммунаров. В 1931 году осуждён на 10 лет исправительно-трудовых лагерей по делу «Весна», расстрелян. ].

Мария Никандровна ещё в Риге, куда они переехали вслед за дядей Мишей, продолжала носить глубокий траур: «чёрную вуаль открывала только во время еды, никуда не ездила и никого не принимала». Через год она сменила чёрное платье на фиолетовое. Дядя Миша стал мягче, и дети даже поговаривали, хорошо бы, чтобы они поженились. Но вдовец дядя Миша готовился к другой свадьбе. Они стали собираться к отъезду в Гатчину. Семилетний Александр в Риге впервые попал в кино и увидел: из проекционной кабины, от проектора, спрятанного за стеной, так объясняла детям немецкая гувернантка Паулина, идёт изображение на экран. И не только серая улица была на нём, но шёл сильный дождь, бегали люди, «дрыгали ногами», словом, двигались. Он углядел «стеклянную трубку, приделанную к стене, длиной с карандаш, но потолще… Я заключил, что трубка посылает изображение, как мы сами пускали солнечных зайцев. Хотя, перепутав следствие с причиной, я всё-таки предугадал эффект широкого экрана… в термометре». Так родился в нём будущий киноизобретатель.

Читать похожие на «Серебряный век в Париже» книги

Серебряный век – русский ренессанс во всех областях культуры, в том числе и в поэзии; великая эпоха, подарившая миру А. Блока, А. Ахматову, О. Мандельштама, Б. Пастернака, М. Цветаеву, В. Маяковского и многих других. Притягательными и нетленными остались ценности, которые провозгласила эта эпоха. Строки этих поэтов по-прежнему до глубины души трогают сердца людей своей искренностью, неподдельностью, тонкостью и глубиной мысли, совершенством формы.

«Писатель привез дикое животное из Лос-Анджелеса. То есть тогда писатель не подозревал, что оно дикое, иначе ни за что не позволил бы себе пригласить эту здоровенную русскую кошку с широкими плечами, грудью, тронутой шрамами ожогов, с длинными ногами в постоянных синяках в свое монашеское обиталище. Увы, писатель открыл, что зверь дикий, а не домашний, слишком поздно». Миниатюрное отчаяние защемило вдруг дыхательные пути коротко остриженного супермена, ибо он внезапно «увидел»

Джесс решает навестить своего брата Бена, надеясь, что каникулы в городе мечты помогут ей выбраться из передряг. Но, прибыв в Париж, она обнаруживает пустую квартиру: ее брат пропал. Джесс сразу подозревает неладное и, в надежде разобраться в случившемся, пытается свести знакомство с соседями Бена. Возможно, им что-то известно? Но за закрытыми дверями таится слишком много секретов. Кажется, все поголовно что-то скрывают. Этот дом как муравейник, разворошишь его, и тебе не поздоровится. Но, быть

Джек Керуак (Жан-Луи Лебри де Керуак, 1922–1969) – писатель-эпоха, писатель-парадокс, посеявший ветер и не успевший толком узнать, что пожал бурю, не утихшую и в наши времена. Выходец из обедневшей семьи французских аристократов, он стал голосом протестующей американской молодежи и познакомил молодых американских интеллектуалов с буддизмом. Критики высокомерно не замечали его, читатели-нонконформисты – носили на руках. О чем бы ни писал Джек-бунтарь, он всегда рассказывал – упоенно и страстно –

Романтическая история для поклонников Изабелль Брум, Элизабет Гилберт и Хелен Рольф. Нина самая младшая в семье, поэтому каждый считает своим долгом дать ей совет и спасти от всех неприятностей в мире. Но девушке пора расправить крылья. У нее появляется уникальная возможность осуществить свою мечту: Себастьян, лучший друг ее брата, ищет помощницу, чтобы открыть кондитерскую в Париже. Вот только Нина когда-то была влюблена в Себастьяна. Смогут ли они работать вместе? Девушка решает рискнуть и

Лола Лафон – известная французская писательница и певица, лауреат многочисленных литературных премий. Первый ее роман в 2003 году опубликовал Фредерик Бегбедер, по сей день не устающий восхищаться ее талантом. «Ошибка Клео» – шестой по счету успешный роман Лолы Лафон, история танцовщицы, попавшей в детстве в сети педофилов. Двенадцатилетняя Клео страстно мечтает танцевать на сцене. Однажды в детскую хореографическую студию, где она занимается, приходит красивая молодая женщина и предлагает

Трогательная и искренняя история о девушке, которая бросила привычную московскую жизнь и начала ее с чистого листа в Париже! Эта книга о самом романтичном городе мира, о больших целях и мечтах, о тернистом пути навстречу счастью и любви. Вместе с Анной Мулен отправляйтесь в незабываемое путешествие и почувствуйте невероятную атмосферу Парижа!

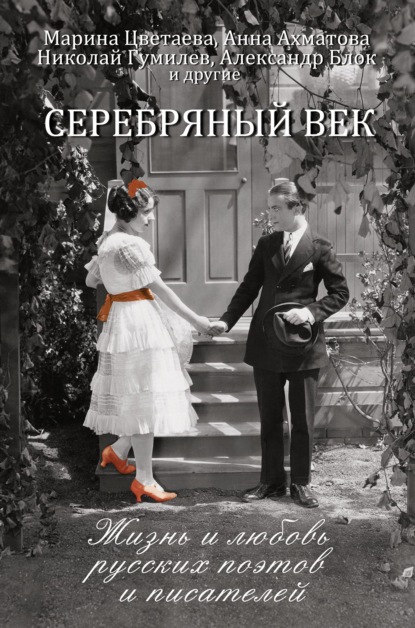

Перед Вами сборник литературных портретов известных пар Серебряного века: Марина Цветаева и Сергей Эфрон, Александр Блок и Любовь Менделеева, Анна Ахматова и Николай Гумилев, Ася Тургенева и Андрей Белый, Максимилиан Волошин и Маргарита Сабашникова, Вячеслав Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, Сергей Есенин и Айседора Дункан. Они не только вписали свои имена в историю русской культуры, но и показали, как любовь побуждает к творчеству и ведет к новым