Записки блокадного человека - Лидия Гинзбург

Записки блокадного человека

Утром люди узнавали о ночных событиях. Они смотрели на растерзанные дома, на дико растерзанное существование человека, содрогаясь от омерзения перед имевшим здесь место актом. А вечером процедура вступала в свои права.

Иногда в бомбоубежище тянулись тихие, пустые часы. Тогда казалось, что почему-то это уже невозможно, что больше уже не будет. Потом вдруг возникал круглый звук вместе с глубоким содроганием земли.

Собственно, это был именно удар, круглый и тянущий вверх. Но вместе с тем он всегда казался звуком. Люди в подвале подымали головы, чтобы взглянуть друг на друга. «Положил», – говорил кто-нибудь. Мужчины вяло обсуждали – где и какого веса.

Навсегда памятное переживание опрокинутого времени. Неуследимо короткое настоящее, которое для сидящих здесь стало прошлым, прежде чем страхом дошло до сознания; а там для кого-то уже заполнилось огромным, ужасным содержанием, уже стало концом всего или началом долгой муки.

Гипертрофированный обед, ритуальное отсиживание в подвале. Предел несвободы и отрицания ценности человека. Не подвергнуться этому возможно было ценой прямого участия в войне.

Типовое отношение к бомбам, обстрелам, к смертельной опасности несколько раз изменялось, его изменяла судьба города, общегородская ситуация.

В блокадном Ленинграде мы видели всякое – меньше всего боязни. Люди невнимательно слушали свист пролетавших над головой снарядов. Заведомо ждать снаряда, конечно, гораздо труднее; но все знали – полет его слышит тот, в кого на этот раз не попало.

Количественная градация опасности, точнее, вероятность гибели (степень вероятности) имеет решающее психологическое значение. Между гибелью несомненной и почти несомненной – расстояние необъятное. В Ленинграде опасность была повседневной, систематической, в своей систематичности рассчитанной на выматывание нервов, но статистически она не была особенно велика. Проверенная ежедневным опытом опасность от бомбежки и обстрелов уступала огромным цифрам дистрофических смертей. К этой же, медленной, смерти человек проходил совсем другую внутреннюю подготовку. Отношение к снаряду, к бомбе в Ленинграде было, конечно, иным, чем на фронте или чем впоследствии у жителей городов, дотла выжигаемых воздушными налетами.

В Ленинграде мало кто боялся бомбежки, – только люди с особым, физиологическим предрасположением к страху. Бежать скоро стало некуда. Никто поэтому не бежал, и никто не думал: как же это я остаюсь, если все уезжают? Спокойствие стало тем всеобщим и средним уровнем поведения, несовпадение с которым труднее и страшнее реальных опасностей. Чтобы сохранить хладнокровие среди всеобщей паники, нужно быть чуть ли не героем. Но попробуйте кричать и метаться, когда все вокруг делают свое дело, – это требует особой дерзости.

Когда нормально еще работали парикмахерские, мне как-то пришлось застрять в парикмахерской во время тревоги и наблюдать, как обыкновенные девушки под звук зениток продолжали делать шестимесячную завивку, перебрасываясь, впрочем, замечаниями о том, что это очень страшно.

Успешное вытеснение возможно именно потому, что смерть недоступна опыту. Она – абстракция небытия или эмоция страха. В первом случае она принадлежит к числу непредставимых представлений (вроде вечности, бесконечности). Чтобы конкретно мыслить мгновенный переход от комнаты и человека к хаосу кирпича, железа и мяса, а главное, к несуществованию, – нужна работа воображения, превышающая возможности многих.

От большинства ленинградцев художник X. (хороший художник) отличался страхом перед бомбежками. Он перебрался к знакомым, потому что они жили в нижнем этаже. Дочка их, лет двенадцати, заглядывала к нему, когда он беспокойно ходил по комнате:

«Идемте чай пить. Они сейчас кончат» (они – это немцы). Он отвечал ей: «У тебя нет фантазии, поэтому ты не боишься. Понимаешь, надо быть очень умным, чтобы как следует испугаться».

В той мере, в какой страх смерти есть эмоция, он подвержен всем капризам и непоследовательностям эмоций. Он возникает и пропадает не по законам разума, регистрирующего объективную опасность, но в силу игры импульсов и рефлексов. Здесь я напоминаю вещи, давно уже сказанные. Например, можно проснуться в самое мирное время, у себя в постели, цепенея от ужаса при мысли о неизбежном уничтожении, и можно рассеянно и равнодушно ходить под обстрелом (в одном случае ночная, без помех, сосредоточенность, в другом – отвлечение внимания). У человека, страдающего философской смертобоязнью, нервы могут быть хорошо приспособлены к специфическим толчкам и свистам – и наоборот.

Легче иногда, идя на смертельную опасность, не думать о смертельной опасности, нежели идти на службу и не думать о полученном выговоре в приказе. Нет другой области, в которой с такой наглядностью обнаруживалась бы мощь социального давления.

С древнейших времен и до наших дней слово «трус» – магическое слово. Можно бояться насморка, но смерти бояться стыдно. Как удалось внушить такое человеку, с его волей к самосохранению, воспитать его в этом? Вероятно, удалось потому, что иначе существование общества, государства вообще невозможно и сюда была брошена вся сила внушения.

Вот рассказ М. , женщина средних лет; в начале войны она работала в каком-то ленинградском учреждении машинисткой. Постепенно все уезжали. Ее учреждение, как и некоторые другие, формально еще функционировало. С начала войны у них были заведены ночные дежурства сотрудников в кабинете директора – на всякий случай. Восьмого сентября дежурила М. Каждый раз, около 20 часов, немцы педантически напоминали о себе безрезультатной тревогой. Это стало уже распорядком дня. М. взяла с собой книгу; потом можно будет прилечь на диване, подремать до утра. В 20 часов – тревога. Это привычно; кончится, и можно будет прилечь. Но вдруг что-то новое, никогда не испытанное. Не то звук, не то толчок, звук – он же толчок. Тяжело содрогнулся пол, на потолке закачалась лампа. Еще, еще раз. Если бы не затемнение, было бы видно зарево Бадаевских складов, горевших с хлебом Ленинграда. Первые бомбы первой бомбежки падали поблизости от учреждения. Учреждение было сугубо штатское и в те дни уже никому не нужное. Но дежурный должен дежурить у директорского телефона на случай – чего? – вероятно, указаний. М. стояла посреди кабинета; тремя этажами ниже помещалось бомбоубежище. Опять содрогнулся пол. А на суконно-бронзовом директорском столе молча стоял телефон. Уход от него – трусость, антигражданственность. Мысли о трусости, боязнь обнаружить трусость и одновременно мысль о никому не нужной опасности так всецело ее занимали, что настоящий физический страх она не успела почувствовать. Она вышла на площадку внутренней лестницы и вернулась, вышла еще раз и вернулась, чувствуя, как смертный страх, самозащита крепко зажаты оцепенением. В директорском кабинете нервно тикало радио. Защищаясь от одиночества, от какого-то нового качества тоски, М. бесцельно сняла телефонную трубку. Соединения не последовало. Абсолютная беззвучность – значит, линия где-то уже повреждена. Тогда она сошла вниз. У входа в убежище теснилось несколько человек. Один с наскоро перевязанной головой. Это прибежали с соседней улицы, из первого разбомбленного дома. По коридору сновал сослуживец, начальник местной дружины ПВО. Он готов был ко всему, в том числе к смерти. «Почему вы не на местах? Все по местам! Вы что здесь делаете? » – «Телефонная связь прервана…» Но он не слушал ее, он кричал, пробегая дальше по коридору. Он вообще не имел права ей приказывать, никто не мешал ей спуститься в подвал. Но она не спустилась. Дом опять дернулся и содрогнулся. Она медленно поднялась наверх, в директорский кабинет и потрогала рукой неживой телефон. Дотронувшись до телефона, вспомнила, что нельзя позвонить домой (в сентябре еще действовали частные телефоны), что муж, может быть, уже знает, что бомбили в этом районе. Стало тихо. Почему-то часто мигал потускневший свет. Она медленно спустилась по лестнице. Не в убежище, а так – постоять в нижнем коридоре.

Читать похожие на «Записки блокадного человека» книги

Классический филолог и теоретик культуры Ольга Михайловна Фрейденберг (1890–1955) оставила огромный корпус автобиографических «записок», по сей день не опубликованный. История жизни, совпавшей с революцией, двумя мировыми войнами и террором, – это бытовая хроника, написанная исследовательницей, которая стремится понять и объяснить читателю будущего ту форму правления, при которой ей довелось жить. Ирина Паперно поставила перед собой задачу не только создать путеводитель по страницам хроники, но

Лидия Чарская – русская писательница, в начале XX века ставшая популярной среди детей. О том, что волнует юных читателей, она писала просто и увлекательно. Герои её произведений – обыкновенные мальчишки и девчонки, которым рано пришлось столкнуться с жестокостью, предательством, злобой. Но, несмотря ни на что, они не утратили способности прощать и видеть в людях только хорошее. «Записки маленькой гимназистки» – это история осиротевшей девочки Лены, оказавшейся в доме богатых родственников и

Роль человека в поддержании существующего порядка вещей – это воистину тайна тайн. И дело не в том, что этот вопрос слишком сложен - просто знание этой тайны ОСВОБОЖДАЕТ человека, а есть Силы, препятствующие этому. Поэтому здесь мы встретимся с трудностями. Иногда это какие-то внешние причины, но чаще просто неприятие любой информации, которая может изменить сложившуюся у нас картину мира. Вложенная в нас программа, преодолеть которую очень сложно. Но те, кто сумеет её преодолеть смогут обрести

Жанна мечтала о красивой жизни и хотела, чтобы ей кто-нибудь ее обеспечил. Вилен мечтал «зацепиться» в Москве и был готов ради этого на все. Между ними сразу возникла симпатия, но они не могли осуществить желания друг друга, поэтому стали добиваться своего поодиночке. Это не отменяло приятных встреч, начавшихся… после женитьбы Вилена на москвичке Лере, состоятельной генеральской дочке. Парня не смущало, что за Жанной ухаживает его институтский друг Радий, с которым они вместе прошли огонь, воду

Илья Кнабенгоф – лидер рок-группы «Пилот», известный поэт, музыкант, писатель, спикер многих фестивалей, автор курсов, посвященных духовному развитию. Более тридцати лет Илья серьезно изучает различные духовные практики и учения. «Кодекс человека» – собранные в одной книге древние знания и практические советы, которые может использовать каждый. Книга, которая поможет ответить на самые важные вопросы и даст главные ключи для развития и счастья. «Цель книги – выживание и радость, ее задача –

После воин и множества болезней человеку удалось создать идеальное общество, так они считали. Но несмотря на это, в их обществе произошло преступление, а погибшим стал натуральный человек, которого считали давно вымершим видом. Следователь Кир вместе с искателем Миленой отправляется в пустошь, чтобы найти ответ, откуда он взялся. Но чем больше ответов, тем больше появлялось вопросов. Штаб людей уничтожен, но роботы продолжают вести войну. Подземные жители, искусственный разум, странники,

Вам доводилось есть салат оливье, заправленный сгущенкой? Нет? А вот гости, собравшиеся в особняке в Ложкино, смогли отведать сей деликатес. Безобразие, скажете Вы, и будете абсолютно правы! А все потому, что мысли любительницы частного сыска Даши Васильевой заняты не предстоящим приемом, а очередным расследованием... В ее доме отравили известную актрису Милу Звонареву. На семейство Васильевых ополчилась желтая пресса. В чем только их не обвиняют. Чтобы прекратить поток гадостей в свой адрес,

Казалось бы, зрители знают о своих кумирах всё. Но Борису Корчевникову каждый раз удается взглянуть по-новому на жизнь и судьбу героев. Как они шли к успеху, какие трудности им приходилось преодолевать, как «падали и поднимались»? Гости программы с искренностью на грани исповедальности открывают сокровенные тайны Судьбы… Судьбы человека. Владимир Меньшов, Дмитрий Киселев, Дмитрий Дюжев, Владимир Соловьев, Карен Шахназаров, Константин Меладзе, Ляйсан Утяшева. Люди разных поколений, профессий и

Люди – чрезвычайно выносливый вид. Однако всему есть предел. Существуют психологические травмы, которые, на первый взгляд, не причиняют существенного урона. На самом же деле они оставляют отпечаток на разуме и эмоциональном состоянии, способности испытывать радость и чувствовать близость, и даже на физиологии и иммунной системе. Короче говоря, они способны кардинально изменить жизнь к худшему. Как понять, что происходит? И как это преодолеть? На эти и многие другие вопросы о психологических

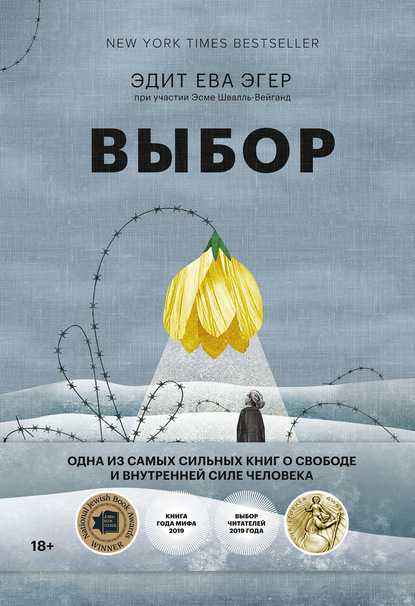

В шестнадцать лет Эдит Эгер мечтала о карьере балерины, но вместо театральной сцены девушку ждал… Аушвиц. Здесь она потеряла своих родителей, погибших в газовой камере. Вынуждена была танцевать перед нацистским офицером Йозефом Менгеле за буханку хлеба. Вместе с сестрой боролась за жизнь в лагерях смерти. Весной 1945 года Эдит оказалась в австрийском концлагере Гунскирхен. Здесь американские освободители и обнаружили истощенную и измученную девушку среди груды мертвых тел. Она сумела выжить.