Иисус

- Серия: Религии которые правят миром

- Жанр: зарубежная религиозная литература, религиоведение / история религий, христианство

- Теги: библеистика, библейская история, Евангелие, жизнь Иисуса Христа, Иисус Христос, исторические исследования, культурологические исследования, Новый Завет, религиозно-философская проблематика

- Год: 2007

Иисус

В такой интеллектуальной среде был сформулирован ряд критериев. Критерий арамейского языка, упоминаемый уже в XVII веке, но обретший важную роль в XIX–XX столетиях, похоже, развился из нескольких тенденций историзма [166 - См. : A. Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus: A Critical Study of Its Progress from Reimarus to Wrede (trans. W. Montgomery; New York: Macmillan, 1910; orig. 1906), с. 270–293, где прослеживается это развитие. Ср. : S. E. Porter, «A Dead End or a New Beginning? Examining Criteria for Authenticity in Historical Jesus Research in Light of Albert Schweitzer», в кн. : Jesus Research: An International Perspective (ed. J. H. Charlesworth and P. Pokorn? ; Grand Rapids: Eerdmans, 2009), с. 16–35. ]. Одной из таких была намеренность связать познание с языковой способностью и определить националистскую группу на основе языковых различий. Стоит только увидеть в подходе хоть крупицу такого разделения по этническим признакам [167 - См. : D. H. Fischer, Historians’ Fallacies: Toward a Logic of Historical Thought (New York: Harper & Row, 1970), с. 9–12. ], и мы поймем, на основе чего могла возникнуть идея, что арамейский язык – это критерий, который указывает на сведения если не о самом Иисусе, то по меньшей мере о Палестине I века. Впрочем, появление развернутых критериев аутентичности, как кажется, совпало по времени с первой половиной XX века, когда возникла и развилась критика форм. Именно в эту эпоху для критериев, похоже, настал поворотный момент: их стали применять не просто в широкой сфере историографии, но именно в библеистике. В те дни критерии аутентичности в изучении исторического Иисуса были распределены по категориям, и их начали обсуждать с нескольких точек зрения. Я кратко расскажу о ряде направлений.

Подход одного критерия. Во-первых, это индивидуалистский или, лучше сказать, изоляционистский подход. В данном случае важнейшее место отводится одному конкретному критерию, который должен играть решающую роль в изучении исторического Иисуса. В какой-то мере индивидуалистский подход отражает тот факт, что критерии возникали в разных контекстах и в разные эпохи, когда исследователи изучали частные (в их понимании) проблемы, связанные с развитием традиций, касавшихся Иисуса. Возможно, больше всего критических размышлений было посвящено критерию несходства, а если еще точнее – критерию двойного несходства. У этого критерия давняя, пусть и не всегда прославленная история, и восходит она по меньшей мере ко временам Возрождения. Герд Тайсен и Дагмар Уинтер утверждают, что этот критерий был создан самим Лютером (1521) в виде критерия единственного несходства (с иудаизмом той эпохи), а затем его развивали многие, от Германа Реймаруса (ок. 1750) до Юргена Беккера (1996) [168 - G. Theissen and D. Winter, The Quest for the Plausible Jesus: The Question of Criteria (trans. M. E. Boring; Louisville: Westminster John Knox, 2002), с. 261–316. ], иными словами, чуть ли не все, кто занимался изучением исторического Иисуса. Разумеется, не для всех этот критерий был ключевым, но для многих он, несомненно, играл важную роль, и это повлияло на восприятие самих критериев. Так, Скотт Макнайт выделяет два основных подхода к «критическому суждению» об Иисусе, и их представителями, по его мнению, становятся двое исследователей, Норман Перрин и Эд Сандерс [169 - S. McKnight, Jesus and His Death: Historiography, the Historical Jesus, and Atonement Theory (Waco, Tex. : Baylor University Press, 2005), с. 42–43. ]. На самом деле Макнайт просто опознал две стороны критерия несходства: отличие от ранней Церкви (Перрин) и от иудаизма (Сандерс). Впрочем, как всем известно, Сандерс, применяя критерий несходства, стремился видеть скорее не отличие, а преемственность. Другие опирались преимущественно на какой-нибудь один критерий: скажем, Иоахим Иеремиас – на гипотезу арамейского языка, Джон Мейер – на критерий «смущения», а Георг Штреккер – на критерий развития [170 - J. D. G. Dunn, Jesus Remembered (CM 1; Grand Rapids: Eerdmans, 2003), с. 82, где цитируются, помимо прочих, и упомянутые авторы. ].

Комбинирование. Во-вторых, разные критерии можно объединять; такой подход основан на комплексе методик. С 1970-х годов ведутся дискуссии об оценке критериев как набора методов. Например, Перрин, пусть он и полагается прежде всего на критерий двойного несходства, все же склонен обращаться к критериям когерентности и множественных свидетельств [171 - См. : N. Perrin, What Is Redaction Criticism? (GBS; Philadelphia: Fortress; 1970), с. 71; idem, Rediscovering the Teaching of Jesus (New York: Harper & Row, 1967), с. 39–43, 45–57. Брюс Чилтон указал на то, что критерий несходства, по мнению Перрина, помогает нам воссоздать историю преданий об Иисусе (см. : Perrin, Rediscovering the Teaching of Jesus, с. 15–49). Возникает законный вопрос: была ли проведена такая реконструкция и насколько она завершена? Я призываю обратить на него внимание, выбрав для решения непроторенные пути. ]. В ряде критических трактовок некоторые пытались проанализировать отличия между этими критериями и найти формулировку, способную предстать как синхронический «мастерский набор» критериев. Самые известные перечни критериев создали Дэвид Калверт, Роберт Стейн, Крэйг Эванс и Джон Мейер [172 - D. G. A. Calvert, «An Examination of the Criteria for Distinguishing the Authentic Words of Jesus», NTS 18 (1971–1972): 209–219; R. H. Stein, «The ‘Criteria’ for Authenticity», в кн. : Studies of History and Tradition in the Four Gospels (ed. R. T. France and D. Wenham; Gospel Perspectives 1; Sheffield: JSOT Press, 1980), с. 225–263; C. A. Evans, «Authenticity Criteria in Life of Jesus Research», CSR 19 (1989): 6–31; idem, Life of Jesus Research: An Annotated Bibliography (rev. ed. ; NTTS 24; Leiden: Brill, 1996), с. 127–146; idem, Jesus and His Contemporaries: Comparative Studies (AGJU 25; Leiden: Brill, 1995), с. 13–26; J. P. Meier, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus (4 vols. to date; ABRL; New York: Doubleday, 1991–2009), 1: 167–195. ]. Такие списки внушают мысль, будто набор критериев может дать больше, чем единственный или простой критерий, и будто эти наборы – даже притом что они все разные – определенно помогут выявить исторические сведения об Иисусе.

Исторический подход. Третий подход – это исторический метод. Он предполагает, что необходимо проследить за возникновением и развитием различных критериев, часто так или иначе пересекающихся с теми, о которых мы уже упоминали; об этом, обсуждая вторичные критерии, говорит Мейер [173 - См. : Meier, Marginal Jew, 1: 178–183. ]. Иногда при анализе проводят границу между двумя критериями, один из которых одобрен, и прослеживают историческую аргументацию, которая, по общему мнению, демонстрирует предпочтительность первого. В других случаях при использовании набора критериев приводят их краткую историю – и тем самым показывают силу комбинирования, благодаря которому из различных методов создается значимое целое [174 - См. также: E. Schillebeeckx, Jesus: An Experiment in Christology (trans. H. Hoskins; New York: Seabury, 1979), с. 88–100. ].

Читать похожие на «Иисус» книги

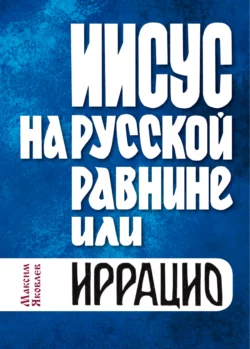

Россия наших дней. В сельской глубинке появляется Иисус Христос. Его принимают за шутника, но скоро выясняется, что это не так. Он говорит: «Я пришёл спасти русскую душу». Местная власть в страхе перед Кремлём (идёт президентская кампания!) решает устранить «самозванца». Патриарх посылает своего агента, выяснить, что или кто стоит за этим явлением. Но планы Кремля и церковной власти срываются. Между тем, в народе происходят явные перемены. Люди узнают о себе и о России горькую, но целебную