Русский балет Дягилева - Линн Гарафола

- Автор: Линн Гарафола

- Жанр: искусствоведение, история искусства, монографии, опера / балет

- Теги: выдающиеся личности, звезды балета, история балета, русский балет, русское искусство

- Год: 1989

Русский балет Дягилева

Был момент, когда весь зал, увлеченный неистовством танцев восточных рабов и половецких воинов в конце «Князя Игоря», был готов встать и схватиться за оружие. Энергичная музыка, лучники, пламенные, дикие и жестокие, вся эта человеческая смесь, мелькание оружия, рук и разноцветных костюмов, казалось, на миг вскружили головы парижской публике, ошеломленной лихорадочным и безумным движением [102 - Jules Claretie, “La Vie? Paris”, Le Temps, 21 May 1909, p. 2. ].

Хотя драматический реализм был излюбленным принципом Фокина, его освобожденным героям была чужда психология. С начала и до конца они оставались одними и теми же – полностью реализованными существами, чьи роли обозначали психическое пространство, где подсознание выходило из своих границ и торжествовало. Визуально это пространство тоже было обозначено, отгорожено от более широкого игрового пространства сцены, словно небольшой театр индивидуальной фантазии: в «Шехеразаде» Золотой раб внезапно появлялся из закрытых дверей в глубине сцены; в «Видении Розы» герой влетал сквозь окно будуара; в оригинальной версии «Карнавала» действующие лица входили через складки занавеса, окружавшего сцену. Во многих балетах Бакст разместил на сцене массивные вертикали – колонны (в «Клеопатре»), храмы на скале (в «Синем боге»), деревья (в «Дафнисе и Хлое»), – которые создавали одновременно и изоляцию, и тягостную атмосферу драмы. Широкий занавес, протянутый из верхнего угла сцены в «Шехеразаде», служил тому же воздействию – как и крутые, направленные вверх диагонали в «Тамаре», сходившиеся в вершине монументального треугольника. Во всех этих балетах окружение, подобно огромной руке, нависает над попирающими устои главными героями. Если массивные и всеокружающие формы Бакста символизировали общество, враждебное личным стремлениям человека, то его пространства, манящие обещанием тайных наслаждений, и его цвета – теплые, яркие, интенсивные – увеличивали эмоциональность внутренней драмы. Бакст «использовал цвета символически, – писал один из критиков, – чтобы передать эмоции или вызвать желаемую реакцию у публики» [103 - Mayer, “The Theatrical Designs of Leon Bakst”, p. 182. ]. Он делал это сознательно: как художники и поэты-символисты, он искал способ соединения чувственных впечатлений с эмоциональными состояниями и мысленными образами. Бакст писал в 1915 году:

Я часто замечал, что в каждом цвете спектра существуют градации, которые иногда выражают открытость и непорочность, иногда – чувственность и даже грубость, порой гордость, порой отчаяние. Это можно почувствовать и передать публике с помощью эффекта различных оттенков. Именно это я пытался сделать в «Шехеразаде». Напротив мрачного зеленого я поместил синий цвет, полный отчаяния, – это может казаться парадоксальным. Есть оттенки красного, которые убивают, и оттенки красного, которые выражают торжество… Художник, который знает, как это использовать, и дирижер оркестра, который может привести все это в движение одним взмахом палочки, не перемешивая оттенки… может создать у зрителя точно такое чувство, какое он желает вызвать [104 - Ibid. ].

Как и Фокин, Бакст героизировал персонажа двумя путями: преувеличивая чувство, приписанное его личности, и демонстрируя его неподчинение рамкам социального окружения. Как визуально, так и хореографически это утверждение индивидуальности достигало эпических высот.

Фокин никогда не отказывался от языка балета. Но его эстетика освобождения требовала значительных изменений техники, которая отрабатывалась в классах Мариинского театра. Техника эта, в которой мягкость французской школы соединялась с бескомпромиссной виртуозностью итальянской, представляла собой самую суть искусства Петипа; ее особенности происходили из его хореографической практики и, в свою очередь, вдохновляли эту практику. К 1900 году эта связь прервалась. Поскольку созидательные силы Петипа пошли на спад, техника Императорских театров застыла на этапе его ранних шедевров: она превратилась в академический язык балета, который не терпел отступлений от своих законов. Синтаксис и лексика, бывшие для Петипа лишь средствами, стали теперь целями – в большей степени границами выразительности, чем инструментами ее создания.

С самого начала Фокин вел борьбу против академичности, от которой балет задыхался. Он сражался во имя красоты, веря, что танец – не демонстрация превосходного исполнения, а искусство поэтических образов. В 1904 году он писал:

Великая, выдающаяся особенность нового балета в том, что вместо акробатических трюков, призванных вызывать аплодисменты, и формальных выходов и пауз, нужных лишь для создания эффекта, должно быть только одно – стремление к красоте. В ритме телодвижений балет может найти способ выразить идеи, чувства, эмоции. Танец так же соотносится с жестикуляцией, как поэзия – с прозой. Танец – это поэзия движения [105 - Цит. по: Beaumont, Fokine, p. 23. ].

Во имя поэзии Фокин освободил балет от обязательного требования виртуозности и от традиций, которые поддерживали это требование. Он преобразовал па-де-де, которое у Петипа имело фиксированную форму – адажио, сольные вариации и коду – в дуэт, гибкий по форме и предназначению. Отвергнув структуру Петипа, он покончил с вариациями, которые так часто служили демонстрацией хореографического мастерства; использовал па новыми и необычными способами, а также значительно дополнил устоявшийся канон поддержек. Более того, он сделал отношения партнеров подчеркнуто эмоциональными, превратив формальные соединения танцующих у Петипа в реалистичные встречи людей. В отличие от кавалера XIX века, стоявшего за балериной и на уровне талии удерживавшего ее в равновесии, танцовщики у Фокина выходили из тени своих партнерш, поддерживая их в различных контактных точках. За исключением нескольких обычных подъемов, отношение партнерства в «Шопениане» сконцентрировано в руках и кистях: первые создают образ единения пары, вторые способствуют выражению взаимного доверия. Хотя партнеры почти все время физически соприкасаются друг с другом, они остаются тем не менее на расстоянии вытянутой руки; будучи самостоятельными личностями, они стремятся друг к другу в добровольном порыве. В «Видении Розы» Фокин полностью отказался от поддержки за талию: там, в мире сновидения, тела касаются друг друга легко, как крылья бабочки. Вновь руки берут на себя бо? льшую часть веса; задействуются запястья – например, в arabesque penchеe, когда партнеры соприкасаются в первый раз; при подъемах руки исчезают на уровне подмышек, будто отказываясь от своей роли в воплощении желания балерины взлететь. Если Фокин в той или иной мере использовал талию – как это было в «Жар-птице», – он превращал ее в точку манипуляции, символ попадания в ловушку. Иван-царевич стоит за своей добычей, дерзко схватив ее; она извивается, наклоняется, вертится, тянется к его рукам, надеясь отдалиться от него, чтобы они оказались в разных пространствах – каждый в своем. Противопоставляя старый и новый принципы построения дуэта, Фокин обнаруживал идеологические предпосылки каждого из них.

Нельзя сказать, чтобы Фокин полностью избегал бравурного танца. Однако он использовал его элементы скупо и нешаблонно, пытаясь любыми способами избежать того, чтобы он стал поводом для аплодисментов. Он отказался от последовательных повторов. В мужских соло из «Видения Розы» и «Шопенианы» единственное антраша заменяло серии из четырех, восьми или даже шестнадцати, какие Петипа обычно использовал в вариациях. В то же время Фокин включил бравурные па в контекст танцевальных номеров. Как в «Видении Розы», так и в «Карнавале» многочисленные пируэты и grands jetеs – традиционные па мужского бравурного танца – пульсируют в череде движений: они начинаются с минимальных препарасьонов и заканчиваются в коротком плие; ни одна пауза или поза не прерывает движение фразы – и не дает публике повода разразиться аплодисментами. Отвращение Фокина к виртуозным стереотипам, переходящее в пародию, было основной темой «Петрушки», и главный удар при этом был обрушен на женский бравурный танец. Роль Балерины, по сути, символизировала то, что он презирал сильнее всего: склонность к техническим фокусам (ее вариация состояла в основном из острых еchappеs и мелких прыжков на пуантах, passеs relevеs и быстрых фуэте) и к бессмысленной демонстративности, а заодно и более мелкие огрехи: затянутые препарасьоны, нарочитую выворотность, руки венчиком, рваную фразировку – все, чего он не допускал в своей «правильной» хореографии. В «Петрушке» была и вторая пародия на балерину – Уличная танцовщица, девчонка-сорванец, исполнявшая трюки для участников карнавальных гуляний. В своих «Ранних воспоминаниях» Бронислава Нижинская, исполнявшая эту роль, прямо говорит о том, что объектом пародии была не кто иная, как Кшесинская, prima ballerina assoluta Мариинского театра, фаворитка великого князя и заклятый враг Фокина и «нового балета»:

Читать похожие на «Русский балет Дягилева» книги

Лина выросла в неполной семье с властной и жестокой матерью. Повзрослев, она не упустила возможности выскочить из кошмарного гнезда прямиком замуж, однако брак не принес и малейшего успокоения. Чтобы избавиться от чувства одиночества и наконец привлечь внимание мужа, Лина решает симулировать приступ. Кажется, метод сработал на ура, ведь любимый стал заметно теплее и заботливее, однако – лишь на время. Чтобы привязать мужа навсегда, Лина снова прибегает к жестокому методу: на этот раз ее

«Словно старую шкуру, Полина сбросила с себя платье и нырнула в озеро. Мгновенно приятная прохлада и свежесть прошла по всему её телу. Плыть было легко и приятно. За густым утренним туманом не было видно ни деревьев, ни другого берега. Она плыла в никуда, в неизвестность, разводя руками парное молоко и глядя вдаль, через густую завесу бархатной мглы». Главная героиня Полина, профессиональная балерина, как каждая одинокая девушка, мечтает быть счастливой. Творить, любить и быть любимой. Под

Взойдет Кровавая луна. На город падет Кровавая завеса… Да начнется Турнир! Каждые двадцать лет семь семейств города Ильвернат выдвигают по одному представителю для участия в Турнире не на жизнь, а на смерть. Победивший может быть только один. Награда – исключительные права на высшую магию, самый могущественный ресурс мира. В этом году все изменилось. Случайно найденная книга, которая раскрыла самую нелицеприятную правду о турнире, привлекла внимание всего народа к новым героям. А еще некстати

«Наследие Хоторнов» – продолжение мирового бестселлера «Игры наследников». Необычный детектив-квест, наполненный неожиданными сюжетными поворотами и головоломками. Интриги, романтика, увлекательный сюжет, любовный треугольник и напряженная игра. Борьба за наследство продолжается! Еще недавно Эйвери Грэмбс была сиротой, которая сводила концы с концами. Она мечтала получить стипендию и начать новую жизнь. Но потом узнала о смерти одного из богатейших людей в стране. Самое неожиданное, что Тобиас

После бурного романа греческий миллиардер Джакс Антонакос оставил Люси Диксон с разбитым сердцем. Теперь девушка полна решимости начать новую жизнь со своей маленькой дочерью, но когда Джакс возвращается в ее мир, она не может скрыть мгновенную реакцию на него, красивого и обаятельного мужчину. Выяснив, что Люси родила от него ребенка, Джакс считает своим долгом сделать ей предложение. Но не все так просто: Люси больше не верит ему…

Не имеющий даже собственного имени подросток убегает из приёмной семьи и нарекает себя Криксом. Это имя неожиданно вовлекает его в круговорот событий, который затрагивает самых могущественных людей империи. А сам герой с помощью счастливой случайности становится учеником в престижнейшем учебном заведении страны. Рады этому далеко не все. Ведь отпрыски аристократов не любят выскочек из простолюдинов. Впрочем, они не догадываются об истинном происхождении героя. Зато злые силы почувствовали след

Рэйда Линн – русскоязычный автор, работающий в жанре фэнтези. Представляем первый том второй книги автора из цикла «Сталь и золото», которая называется «Смерть и Солнце». По жанру этот цикл – роман взросления, написанный по канонам героического фэнтези. Не имеющий даже собственного имени подросток убегает из приёмной семьи и нарекает себя Криксом. Это имя неожиданно вовлекает его в круговорот событий, который затрагивает самых могущественных людей империи. А сам герой с помощью счастливой

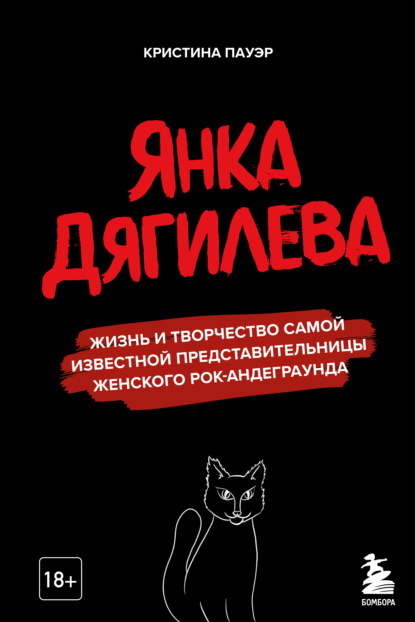

Янка Дягилева никогда не давала при жизни интервью – предпочитала честность. «Я же могу наврать – скажу одно, а через десять минут – совсем другое». Такими же честными и пронзительными были ее песни, которые мгновенно завоевали любовь и признание у коллег по сцене, а затем и у слушателей по всей стране. Трагически погибшая при неизвестных обстоятельствах в свои 24 года, Янка смогла оставить нетленный след в истории отечественной рок-музыки и стала ярчайшей представительницей сибирского

«Подкаст бывших» – легкий и остроумный современный ромком с элементами производственного романа, рассчитанный на девушек, которые ищут не прекрасного принца, а человека, которого можно было бы назвать «своим», без ущерба для собственного «я» и карьеры. Шай Голдстайн – успешная продюсер на радио и обожает свою работу. Но на станции появляется Доминик Юн, недавний выпускник престижного университета, убежденный, что знает об индустрии все. Их взгляды, мягко говоря, расходятся, и их ежедневные

Сорок шесть миллиардов долларов. Такое состояние завещал перед смертью миллиардер Тобиас Хоторн семнадцатилетней Эйвери. Девушка никогда не знала о существовании старика, который обожал загадки, анаграммы и всевозможные квесты. Чтобы получить свою долю наследства, Эйвери должна сыграть в рискованную игру, придуманную эксцентричным богачом. Но его наследники готовы пойти на все, чтобы соперница не получила огромное состояние.