Как убить литературу - Сухбат Афлатуни

- Автор: Сухбат Афлатуни

- Серия: Книги о книгах. Book Talk

- Жанр: литературоведение, публицистика

- Теги: критические статьи, литературный анализ, очерки, современная литература

- Год: 2021

Как убить литературу

В том же 1977-м – когда начали издаваться «Классики и современники» – в ЦДЛ прошла известная дискуссия «Классики и мы». Спорили до хрипоты, кого из авторов предшествующих десятилетий считать классиками. Консенсуса не обрели – напротив, обнаружились две различные иерархии. Одна у «западников», другая – у «почвенников».

Педалирование темы «классики» – первый признак неблагополучия с «современниками». Канал для перетекания крупных современных авторов в разряд классиков сужается в угольное ушко.

В конце 70-х в секторе книги и чтения Ленинки решили определить наиболее упоминаемых литераторов в русских (и советских) журнальных рецензиях. Подсчет велся для разных периодов, начиная с 1820-х и завершая 1977–1978 годами. В списках авторитетных имен 1930–1940-х наряду с классиками на первых местах стоят современные на тот момент авторы.

В списке конца семидесятых «современники» фактически отсутствуют [2 - Рейтблат А. И., Дубин Б. В. Групповая динамика и общелитературная традиция: отсылка к авторитетам в журнальных рецензиях 1820–1978 годов // Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении. М.: Новое литературное обозрение. 2001. С. 211–233. ].

За прошедшие сорок лет соотношение «классики – современники» если и изменилось, то в сторону дальнейшего отдаления их друг от друга. Возникает ощущение, что места в пантеоне русской классики заняты. Современные литераторы – даже добившиеся известности – хмуро слоняются вокруг запертых врат.

Недавно исследование по антропологии чтения провели в Москве, Калуге и поселке городского типа Березайка Бологовского района Тверской области.

…Выяснилось, что иерархия восприятия литературы, конечно, формируется почти исключительно в школе. Безусловно, во всех слоях населения, во всех типах населенных пунктов огромное значение в этой ценностной иерархии играет классика, причем прежде всего классическая русская литература [3 - Антропология чтения в современной России: Антрополог Михаил Алексеевский о культуре чтения в СССР, востребованности электронных книг и формировании читательских предпочтений (сайт «Постнаука. ru», 2 декабря 2015 г. ). ].

А вот – оттуда же – относительно современной «высокой» литературы.

Парадоксально, но чтение самых последних книжных новинок Букеровской премии и еще каких-то премий, скорее, не имеет большого значения.

Парадоксального, увы, здесь ничего нет – и для этого совершенно необязательно устраивать фокус-группы с жителями поселка городского типа Березайка. То, что почти не читают «современнику», любой литератор знает.

Поворот к консерватизму сказывается не только в каких-то указах и заявлениях. Он – прежде всего – на уровне повседневности.

Классика – надежна, классика – привычна. Современная литература – всегда риск, даже если эти книги отмечены «какими-то премиями». А если не отмечены? Тем более – риск. И школьный учитель лучше расскажет детям побольше о Пушкине и Достоевском (на которых часов тоже не так чтобы много), а не о новых книгах Водолазкина или Алешковского. И читатель лучше купит то, что более знакомо и привычно.

Тем не менее проблема «классиков и современников» периодически поднимается. Сейчас, когда я пишу это, в Москве идет фестиваль «Книжный сдвиг». (Любопытно было бы поучаствовать, но, увы, сейчас не в Москве. ) Четырнадцатого апреля в программе стоит дискуссия «Как современная литература становится классикой? ».

Или недавнее бурное обсуждение после выхода нового учебника «Поэзия» (М. : ОГИ, 2016). Снова встал вопрос о корректности упоминания современных авторов – особенно молодых и едва ли кем-то признанных – наряду с классиками.

И наконец, книга одного из наиболее известных литературных критиков Евгения Ермолина «Последние классики» (М. : Совпадение, 2016), которая отчасти и спровоцировала этот очерк.

Кто – по версии Евгения Ермолина – эти «последние классики»?

Домбровский. Сёмин. Астафьев. Искандер. Владимов. Азольский. Кормер. Аксёнов.

За исключением Домбровского, Сёмина и Кормера, умерших еще «при Союзе», все остальные вполне могут быть отнесены к числу «современников».

Понятие «классики» Ермолин отдельно не рефлексирует. Для него это скорее минус-понятие. То, что еще недавно широколиственно шумело, а потом – где-то с середины 90-х – внезапно кончилось.

И если бы просто – кончилось…

В недавнюю пору впервые в истории России открыто и определенно прозвучал вопрос, а нужна ли вообще литература классического русского типа. Нужна ли не жанровая, не обслуживающая тот или иной заказ, а свободно-проблемная, исповедальная, экспериментальная словесность, формирующаяся в модусе не столько отражения быта, нравов или предзаданной идеологии, сколько творческого преображения бытия?

Водораздел между «классикой» и «современникой», таким образом, проведен. Хотя тут же возникают вопросы. Так ли свободна была от «предзаданной идеологии» классика? Да и много ли экспериментального можно найти у перечисленных критиком «последних классиков»? Тут, скорее, должен быть назван Мамлеев. Или Лимонов.

Сам перечень имен тоже провоцирует возражения.

Можно ли считать, например, классиком Домбровского, первого в списке Ермолина? Недавно как раз перечитывал «Факультет ненужных вещей»… Точнее, пытался перечитывать, продираясь сквозь многословие и спотыкаясь то и дело об избыточные описания. Проза очень талантливого, незаурядного человека с незаурядной судьбой? Да. Гражданский поступок, документ эпохи? Безусловно. Но – классика ли?

Или можно ли считать классиком Азольского? Даже снизив градус – не классиком, а просто выдающимся прозаиком? Пожимаю плечами. Что касается Сёмина и Кормера – боюсь, даже в литературной среде эти имена сегодня помнят немногие.

Провоцирует и то, что не названы другие. Тоже вполне достойные – а может, и более достойные. Солженицын. Адамович. Трифонов. Войнович. Распутин. Битов. Айтматов (единственный, кстати, из современных на тот момент прозаиков, присутствовавший в списке литературных авторитетов 1977–1978 годов). Стругацкие, наконец. Сознательно называю очень разные имена; самому близки далеко не все.

Выбор имен в книге отчасти случаен – Ермолин включил те очерки о прозаиках, которые в виде отдельных статей выходили в толстых журналах с конца 1990-х.

И всё же – этот выбор имеет свою внутреннюю логику.

Да, перечень равновеликих фигур можно было бы продолжать – но так ли это необходимо? Дан некий срез ушедшей уже литературы, рассмотрены вполне незаурядные имена. Литература шестидесятников и отчасти семидесятников. Именно в эти два десятилетия «последние классики» Ермолина написали свои самые важные вещи.

Саму эту эпоху критик не идеализирует. «Провинциализм» – таков его жесткий диагноз.

Провинциален зачастую и типичный автор того времени, опутанный по рукам и ногам. Не столь остры, как у русского человека первой половины века или у человека Запада, его экзистенциальные драмы. Не столь экстравагантен модернистский и контркультурный прикид. Не столь интересен опыт противостояния злу. Да и само зло становится не столько зловещим, сколько смешным.

Читать похожие на «Как убить литературу» книги

Родиться с редким даром опасно для здоровья. Особенно, если на тебя объявили охоту. Приходиться бежать и прятаться. И лучше всего это сделать в академии, став преподавателем. Вот только, как быть если рядом объявляется обаятельный некромант, решивший покорить тебя? Посочувствовать ему.

Идя по коридору, я довольно быстро нагнал невысокого роста девушку, которая шла строго посередине. И ни обогнать ее, ни обойти. – Отойдите с дороги! – надо же, почти вежливо попросил. – А то что? Ну, собственно говоря, и все. Мои волосы моментально запылали, а кончики пальцев закололо. – Сожгу! – пригрозил, но через некоторое время оказался облит с ног до головы холодной водой, которая шипела, когда стекала по лицу, шее и спине. Что ж, давайте знакомиться! Корнеев Борис Иванович, маг-огневик в

Бестселлер SUNDAY TIMES № 1. Одна из лучших книг по версии Amazon в 2022 году. Говорят, семью нельзя выбрать. Но ее можно убить… Вот вам практическое руководство, как убить своих родных и не попасться. Меня зовут Грейс Бернар. Мне 28 лет, и я – серийная убийца. Когда я думаю о том, что сделала, мне становится немного грустно. Грустно, что никто никогда не узнает, какой хитроумный план я провернула. Конечно, мир содрогнулся бы в ужасе! Им не понять, как юная девушка может спокойно убить

Античный детективный триллер с элементами научно-познавательного квеста в декорациях Древней Греции. Один из главных героев – великий Пифагор. Смертельный π-квест: серийный убийца против пифагорейцев. Полис Кротон, 510 г. до н. э. Почтенный философ Пифагор – один из самых влиятельных людей своего времени, лидер могущественной религиозно-философской организации – готовится назначить преемника. Втайне от всех он выбирает лучшего из шести учеников. Но череда убийств, каждое загадочнее и необычнее

Все началось в виртуальном мире, который для многих заменил реальность. Это игра и в то же время жизнь со своими правилами и законами. Предмет, что был найден в цифровом мире, оказался нужен многим. Героя преследуют неприятности в двух мирах, и кажется, выхода нет. Последующая расшифровка артефакта открыли тайну, от которой стало еще хуже. Он идет к первоисточнику, чтобы защитить себя. Его путь неожиданно привел к одной странной женщине, которая оказалась…

На протяжении трех десятилетий с 1974 по 2005 годы жестокий серийный убийца приводил в ужас жителей города Уичито, штат Канзас. Все его жертвы – женщины, мужчины и даже дети – были связаны сложными узлами и затем задушены. Сам себя убийца называл BTK (bind, torture, kill – связать, пытать, убить). Под этим прозвищем он годами терроризировал округу и наслаждался перепиской с полицией через местную газету. Когда его наконец поймали, все были поражены: жестоким садистом и душителем оказался Деннис

Обновленное и дополненное издание бестселлера, написанного авторитетным профессором Мичиганского университета, – живое и увлекательное введение в мир литературы с его символикой, темами и контекстами – дает ключ к более глубокому пониманию художественных произведений и позволяет сделать повседневное чтение более полезным и приятным. «Одно из центральных положений моей книги состоит в том, что существует некая всеобщая система образности, что сила образов и символов заключается в повторениях и

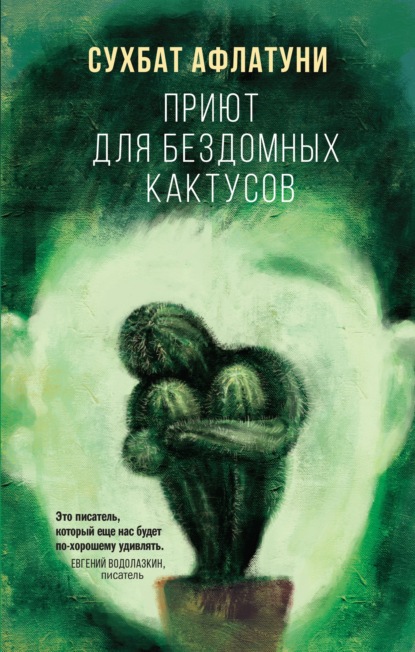

Остров, на котором проводились испытания бактериологического оружия, и странный детдом, в котором выращивают необычных детей… Японская Башня, где устраивают искусственные землетрясения, и ташкентский базар, от которого всю жизнь пытается убежать человек по имени Бульбуль… Пестрый мир Сухбата Афлатуни, в котором на равных присутствуют и современность, и прошлое, и Россия, и Восток. В книгу вошли как уже известные рассказы писателя, так и новые, прежде нигде не публиковавшиеся.

Во время войны в Чечне майор спецназа Павел Одинцов попадает в плен к жестокому полевому командиру по кличке Шерхан. Одинцову удается бежать, но воспоминания о пытках, которым он подвергся в плену, мешают службе, и майор увольняется в запас. Он возвращается в родной город и устраивается на работу охранником. Через несколько лет к Павлу приезжает сослуживец и предлагает отомстить Шерхану. Оказывается, банда полевого командира уже давно орудует не на Кавказе, а в центральной части России. Боевики

Шестилетняя Джин Луиза по прозвищу Глазастик и ее брат Джим живут в городке Мейкомб, штат Алабама, во времена Великой депрессии со своим овдовевшим отцом Аттикусом Финчем. Выдающийся адвокат и человек чести, он старается воспитать в своих детях лучшие качества и стремление к справедливости. Как-то он говорит им, что убить пересмешника – тяжкий грех, ведь птицы невинны, безвредны и беззащитны. Такими бывают и люди. Когда Том Робинсон, один из чернокожих жителей города, ложно обвиняется в