Одинокий пишущий человек - Дина Рубина

Одинокий пишущий человек

Но я написала один…

«Меня там не было…»

С годами начинаешь перебирать воспоминания, которые когда-то казались незначительными, осознавать детали, вроде такие неприметные, но заговорившие со мной именно теперь, причём особыми тайными знаками: и мы пригодны для прозы! И мы, и мы! – кричат эти воспоминания. И многое уже иначе освещено, многое занесено палой листвой, виноградной пыльцой, гулом спелого арбуза, когда прикладываешь ухо к его полосатому боку…

Передо мной проходят люди разных этносов, приветствуя меня – каждый по-своему.

Я выросла среди узбеков, таджиков, уйгуров, киргизов; среди татар – казанских и крымских. Это были две разные общины. Образованные, красивые, как итальянцы, белокожие казанские татары и острые, гортанно-беспокойные крымские. Директор музыкальной школы, где я училась, был огненнобородым, орлиным и яростным человеком; поговаривали, что он подписывал какие-то протестные письма, ездил в Москву на демонстрации, боролся за возвращение своих соплеменников на родину в Крым. В средней полосе России он давно бы уже слетел с должности и, возможно, угодил в места отдалённые. В Ташкенте он продолжал принимать экзамен на беглость пальцев. Меня выделял среди остальных учеников и, кажется, натягивал оценки на экзаменах – мама уверяла, из-за того, что его дочку тоже звали Диной. («Международное имя», – поясняла мама, подчёркивая это как своё личное достижение. )

Итак, татары двух мастей…

Евреи – трёх мастей: ашкеназы, бухарские (те говорили на своём непонятном языке, их почему-то понимали зеленоглазые таджики) и караимы, совсем уже неясного происхождения люди. В полуподпольном еврейском фольклоре Кашгарки они считались слегка запачканными необъяснимой выживаемостью в годы немецкой оккупации.

«Они как-то доказали немцам, что они не евреи», – говорил дед.

«Как доказали, деда? »

«А так: нас, говорят, не было, когда тому парню прибивали гвоздями ноги к деревяшке. Мы, говорят, в то время были сильно заняты в Вавилоне».

Летнее утро, каникулы, веранда, покрытая парчовой шалью утреннего солнца. Дед сидит на своём топчане ещё не бритый, ещё не пристегнувши протезы. Бабка перед ним – на низкой скамеечке, бинтует ему культи ног, раздражённо вставляя свои замечания в нашу, как считает она, идиотскую беседу… А перед моим вечно возбуждённым воображением встаёт эпическая картина. Деду уже никто не прибьёт ноги к деревяшке, как тому парню, у него ведь уже нет ног. Это хорошо! А хитрожопые караимы похожи на восьмой отряд в пионерлагере, когда всех нас согнали на линейку из-за разграбления «комнаты славы» с кучей её никчёмных спортивных кубков и портретов погибших футболистов «Пахтакора». «Кто это сделал? !» – «Не мы! – вопил тридцатью глотками восьмой отряд. – Нас тут не было! Мы были в походе! »

«А кто прибивал? » – живо интересуюсь я.

«Хватит, Сендер! »

«Не знаю, меня там не было», – презрительно отвечает дед.

«И меня! » – вставляю я.

«И тебя там тоже не было».

«Хватит! – повторяет бабка. – Генук! Никому не нужная майса», – тремя словами расправляясь с чужим богом.

Кстати, в юности я была очарована поэзией Нового Завета, как-то легко пролетая все имеющиеся там оскорбления в адрес моего народа, что за минувшие века понатыкали в текст переписчики евангелий. Я пропускала все эти «порождения ехидн», «фарисеев», все проклятия и обзывалки – справедливо полагая, что судить ни о чём не могу, ибо меня там не было.

Я много читала на богословские темы: труды Сергея Булгакова, Николая Бердяева, Владимира Соловьёва… Модный в эпоху застоя религиозный тамиздат таскала мне соседка Люба, художница и интеллектуалка, христианка новейшей антисоветской формации. В те годы такие фигуры частенько встречались в интеллигентской среде. И однажды, принимая от меня очередную стопку прочитанных книг, для конспирации завёрнутых в газету, она сказала: «Вы уже так свободно ориентируетесь в теме, Дина. Почему бы вам не сделать следующий логичный шаг? Я договорюсь с отцом Николаем…»

Это и в самом деле был бы вполне логичный шаг, и я знакома со многими, кто его сделал, легко перешагнув через две тысячи лет погромов и костров инквизиции, через непременные гетто европейских городов, через унижения черты оседлости; наконец, через то самое грандиозное всесожжение моего народа в середине двадцатого века.

Просто они мало что знали на эту тему. В конце концов, это было давно и их там не было.

Перед моими глазами встала картина из детства: безногий дед на залитой солнцем веранде, бабка, бинтующая его культи, которые никто уже не смог бы прибить гвоздями к деревяшке… «И тебя там тоже не было» – произнёс в памяти насмешливый и ворчливый голос деда.

«Нет, Люба, спасибо», – возможно, слишком быстро и слишком вежливо отозвалась я.

Итак, кто там ещё в кольце людей моего детства, хранящем меня на всех моих путях? Ах да: ещё горские евреи, которых я представляла себе в таком горном, отдаленно-витом антураже.

Отдельным плотным островом – процветающая армянская община, её роскошное кладбище, на чьи тенистые и цветущие аллеи мы сбегали с очередной пары лекций. Какие познавательные прогулки, какие грандиозные мавзолеи подпольным цеховикам, бандитам, спортсменам, консерваторским профессорам! «Рубен наш гордый! От коварной пули ты голову свою…» – чего-то там. Или: «Красавица Амест, сражённая болезней…» – какие всё шикарные названия для романов! Когда-нибудь напишу…

А немцы, основательные и обстоятельные хозяева, переселённые к нам из сёл и городков Поволжья! А корейцы – умные, и молчаливые, и работящие! Я помню двух-трёх с именами шекспировских героев: Гамлет и Макбет! Зато фамилия у всех была, кажется, одна – Пак. Ну, ещё одна – Ким; в крайнем случае – Цой. Но то уже представлялось ненужной расточительностью. А дети греческих коммунистов – вот от кого держаться надо было подальше, несмотря на приятную и вездесущую в Греческом городке музыку Микиса Теодоракиса.

Ну и свой цвет, экзотику, гортанный говор в бурлящий гомон толпы на улицах и в парках добавляли иностранные студенты: Ташкент был городом индустриальным, с изрядным количеством вузов. В Ирригационном институте, например, учились выходцы из стран Африки, из Индии и Пакистана.

Как подумаешь о привычной ташкентской разноплемённости, среди которой мы выросли, – вот где надо было строить Вавилонскую башню! И знаете, там бы её достроили, ибо все «народности» худо-бедно изъяснялись на советском волапюке.

Все порассыпались, пораскатились…

Праздник воспоминаний

Впервые попав в Израиль, я привычно окунулась в разноплемённую пестроту здешних лиц, золотую патину пыльцы в воздухе и на стволах деревьев, услышала гундосый ор и напористый распев базара, вдохнула запах пряностей и синий дымок шашлыков… – и почувствовала себя в своей тарелке: это был всё тот же Ташкент. Всё так же, с разными акцентами на иврите объяснялись люди, попавшие сюда из дальних пределов земли. И при всём отчаянии и тоске начальных лет эмиграции я поняла, что буду писать, – то есть не умру, что одно и то же.

Читать похожие на «Одинокий пишущий человек» книги

Роман «Маньяк Гуревич» не зря имеет подзаголовок «жизнеописание в картинках» – в нем автор впервые соединил две литературные формы: протяженный во времени роман с целой гирляндой «картинок» о докторе Гуревиче, начиная с раннего его детства и по сегодняшний день: забавных, нелепых, трогательных, пронзительных, грустных или гомерически смешных. Благодаря этой подвижной конструкции книга «легко дышит». Действие мчится, не проседая тяжеловесным задом высокой морали, не вымучивая «философские идеи»,

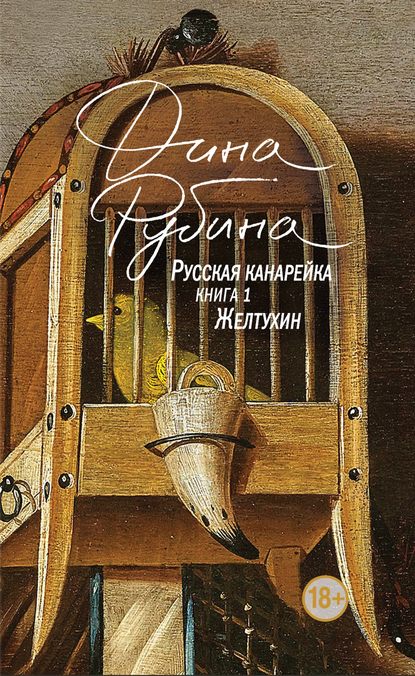

Кипучее, неизбывно музыкальное одесское семейство и – алма-атинская семья скрытных, молчаливых странников… На протяжении столетия их связывает только тоненькая ниточка птичьего рода – блистательный маэстро кенарь Желтухин и его потомки. На исходе XX века сумбурная история оседает горькими и сладкими воспоминаниями, а на свет рождаются новые люди, в том числе «последний по времени Этингер», которому уготована поразительная, а временами и подозрительная судьба. Трилогия «Русская канарейка» –

Дина Рубина – мастер конфликта. Особенно того острого, порой трагического, сторонами которого оказываются человек и история. Всякий раз писатель ставит героя в ситуацию практически безвыходную. Чудо – вот что спасает его из водоворота запредельных по жестокости событий («Адам и Мирьям»). А еще – семейные узы, основанные на любви и уважении («Дети Дома Этингера»). И конечно, искусство, которое возвращает униженному, доведенному до состояния пыли человеку статус творца («Старуха Баобаб»,

Семьи, которые изображает Дина Рубина, далеки от идеала. Всё как у всех. Одинокая мать, воспитывающая сына; «выходной» папа; брат и сестра, отец которых покидает дом в надежде на новую любовь… Кругом «ухабы характера», всюду «щипки, тычки и щекотания», «грызня грызнёй»… Не случайно мальчик, персонаж рассказа «Терновник», заявляет вечно занятой матери: «Я найду себе другую женщину!» А подросток, которого растят двое отцов, из рассказа «Двойная фамилия», произносит: «Никогда не женюсь,

Нет места более священного, чем Иерусалим – «ликующий вопль тысяч и тысяч глоток», «неистовый жар молитв, жалоб и клятв», «тугая котомка» запахов: ладана – христианского квартала, рыбы – мусульманского, свежестиранного белья – еврейского, хлебного – армянского. Жить в этом городе непросто, потому что он, по словам Дины Рубиной, – «вершина трагедии». Но что было бы в жизни писателя, если бы в ней не случился Иерусалим? В конце 1990-х Дина Рубина вместе с семьей переезжает в Израиль. И с этого

Это история поколений двух семей. Род Этингеров из Одессы – чрезвычайно способная и музыкальная семья. Второй дом, свято соблюдающий традиции и занимающийся разведением канареек, – из Алма-Аты. А начинается все со Зверолова и его птиц, среди которых обнаруживается особенно одаренный кенар по прозвищу Желтухин. Именно ему и его потомкам суждено сыграть ключевую роль в судьбах обеих семей, переживших Первую и Вторую мировые войны, революцию 1917 года и многие другие трагические события. Но что

Перед вами авторский сборник короткой прозы от известной российской писательницы Дины Рубиной. В книгу «Бонжорно, команданте!» вошли двенадцать рассказов, эссе и очерков, вдохновленных путешествиями самого автора по разным уголкам Европы. Поездка в Мюнхен на семинар могла бы стать вполне заурядной, если бы подруга Дины не пригласила ее на обратном пути завернуть в Сорренто и провести несколько дней в скромном, но уютном пансионе своей знакомой. Там писательница узнала необычную, наполненную

Все началось с того, что Надя Прохорова повстречала синеглазого кудрявого мальчишку, который ей очень понравился. Вскоре судьба свела их вновь. Рыжеволосая Надежда, прозванная Дылдой, крепко запала в сердце юного Аристарха Бугрова… Дети взрослели и превратились в подростков. Они хранили верность друг другу, словно их обручили еще с пеленок… Стах был уверен: им с Надей не суждено изведать страданий и никто никогда не встанет между ними. Они ведь предназначены друг другу судьбой. И всегда будут

Перед вами первая часть трилогии Дины Рубиной «Наполеонов обоз». Это эпическое произведение повествует о зарождении великой любви между двумя сильными людьми. Аристарх и Надежда испытывают друг к другу настоящее искреннее чувство. Однако влюбленные не догадываются, что их разведет сама жизнь, которая подготовила для них жестокое испытание – предательство. Может ли яркая, как раскаленное солнце, любовь угаснуть в один миг? Разумеется, нет! И героям предстоит пережить множество испытаний и

Перед вами третья и заключительная книга семейной саги «Наполеонов обоз» от известной российской писательницы, автора бестселлеров и лауреата премии «Большая книга» Дины Рубиной. Надежда Прохорова и Аристарх Бугров познакомились, еще будучи детьми. Но даже в столь раннем возрасте они поняли, что созданы друг для друга. Однако судьбе было угодно превратить влюбленных в Орфея и Эвридику: едва достигнув подросткового периода, они вынуждены были расстаться на… двадцать пять лет! Надя и Сташек