Бонжорно, команданте! - Дина Рубина

- Автор: Дина Рубина

- Серия: На солнечной стороне

- Жанр: современная русская литература

- Теги: время и судьбы, города и люди, истории о любви, путевые заметки, современная Европа, яркие характеры

- Год: 2020

Бонжорно, команданте!

Немолодой господин оказался хозяином. Несмотря на почтенную профессорскую внешность, он не гнушался подносить дамам саквояжи, раскладывать по корзинкам булочки для завтрака и стоять за стойкой портье.

Cиньоре – так почему-то звала его подруга (она приезжала сюда много лет) – подхватил мой чемодан, и через мгновение я уже целовалась с ней. Битый час она волновалась в холле, уверенная, что я не сумею толково воспользоваться Ариадниной нитью ее подробного маршрута и сгину сиротой в дебрях итальянской ночи.

Cама наша комната была обычной гостиничной кельей, но с огромным балконом, нависающим над парком и фонтаном, а над самим балконом щедрым черным шатром нависали кроны двух старых пиний. Ночью они жаловались на судьбу монотонным скрипом, фонтан жужжал, и огни городков-деревень на дальнем берегу Лаго-Маджоре пульсировали ажурной желто-голубой сетью, наброшенной на склоны гор.

Мы сидели на балконе в пластиковых креслах и, потягивая полусухое вино среди оперной красоты сентябрьской ночи, обсуждали дороговизну здешних отелей и пансионов.

– Нет! – решительно заявила моя подруга. – Я помню, как ночевала в крепостной стене в Сан-Джеминьяно – ушлые хозяева устроили общагу из этой крошечной пяди. Выдолбили скорлупу ореха, буквально. Я ночевала там еще с тремя студентами из Сенегала и с тех пор решила больше на гостиницах не экономить. Как говорил в детстве мой младший брат: «Очень вкусно, больше не хочу…»

Она гасила окурок в стеклянной пепельнице, закуривала следующую сигарету и вспоминала, как в юности бедной студенткой впервые выехала за границу, в Рим, – с подругой, такой же бедной студенткой, как и она. Они сняли по объявлению комнату в обшарпанном доме в привокзальном районе, в квартире на пятом этаже, в многодетной семье… С трудом втащили наверх чемоданы, и первым, кого увидели, был хозяин. Он лежал в общей комнате на диване, в носках, и читал газету. На правом носке была дырка, в которой шевелился большой палец… И все десять ночей девушки спали валетом на колченогом топчане, в кухне дым стоял коромыслом, в баке варилось белье, посуда в раковине гремела, хозяйка орала на детей, хозяин читал газету. Большой палец правой ноги блаженно шевелился в дырке…

– И мы были счастливы Римом! – продолжала она с задумчивым смешком. – А лет через десять я захотела показать мужу тот дом. В квартиру заходить и не думала: считала, что все там переменилось, семья, скорее всего, съехала, дети выросли… Но как-то само собой получилось… Поднялись мы на пятый этаж, постучали… Постаревшая, но бодрая синьора открыла нам дверь, дым стоял коромыслом, гремела посуда, внуки орали… В общей комнате на диване хозяин читал газету. Не изменился ни на йоту. В дырке на правом носке лениво шевелился большой палец…

Проснувшись и выйдя на балконище, я увидела в сиянии жемчужного утра высокие кучерявые горы над неподвижно огромной водой. В дымчатом «сфумато» были разбросаны по глади озера щедрые хлеба предложения: Изола Белла, увенчанный дворцом и парком (стриженые деревья, позлащенные статуи на колоннах), плоский Изола Пескатори, Рыбачий остров, с одинокой меж черепичной чешуи крыш колокольней, и дальний, весь клубнево-зеленый, Изола Мадре…

В гостиной внизу уже было накрыто к завтраку. Хозяин сам разносил кофейники с горячим кофе. Камин с огромным зеркалом в тяжелой, пооббитой на углах бронзовой раме с утра не топили ввиду теплой и ясной погоды.

– Синьоре, вот карта, – сказала моя подруга, решительно настроенная везти нас сегодня на гору Сакрамонте. Она отодвинула чашку и расстелила на углу стола карту района. – Покажите, прошу вас, не кратчайшую дорогу, а самую спокойную… Вы же понимаете: женщина в моем возрасте за рулем…

– Мада-ам, зачем вы так говори-ите! – укоризненно протянул Синьоре. За стеклами очков спокойный ироничный взгляд. – Женщина! За рулем! В любом возрасте это – катастрофа!

* * *

И вот сейчас, взахлеб и немедленно, я обрушиваю на своего художника все эти дары, припасенные мною с прошлого года.

Первым делом садимся на паром, медлительно обходящий все острова один за другим. Вот он, Прекрасный остров, – остановка номер один.

Знаменитые белые павлины дворца герцога Барромейского на Изола Белла, как опытные халтурщики, работают каждый на своей площадке. Один разгуливает по зеленому газону, волоча неимоверно длинный, кружевной невестин шлейф хвоста, пунктирно поворачивая точеную головку с ажурной короной и невозмутимо выпуклыми розовыми глазами представителей дома Габсбургов.

Второй сидит на каменном сером парапете рядом с замшелой и замшевой амфорой, являя законченную композицию для миниатюриста.

Оба бездельника принимаются истошно вопить, как только заметят, что внимание публики ослабевает.

Красота парка, старых ваз, статуй, фонтанов и клумб такова, что почти у каждого вызывает одну реакцию: онемение. Неискушенный в парковой архитектуре турист не может взять в толк – что заставляет его битых полчаса топтаться на площадке, с которой открывается ошеломительный вид: террасами к воде сбегают цветники, на полукружьях лестниц ритмично расставлены вазы на парапетах, деревья собраны в группки или стоят поодаль вразброд, как фольклорный ансамбль на отдыхе.

На самом деле это все то же: безупречные пропорции и великолепное чувство ритма в построении любого пространства обитания человека, будь то парковый комплекс с барочным дворцом или затрапезный бар на задворках Рыбачьего острова. То, чем в совершенстве владели итальянские садовники, архитекторы, художники и скульпторы. То, что с рождения, подозреваю я, заложено в каждом уроженце этой земли.

Cпустя несколько дней обилие красоты и благородных пропорций в здешней природе и архитектуре не то чтобы утомляет, но приучает глаз к изысканию «избранных мест» из этого диалога Всевышнего с Италией.

И озеро Орта с городком на берегу и монастырем-орешком посреди воды – такое вот избранное место.

Городок Орто-Сан-Джулио весь слеплен из продольных и плоских, как блины, сланцевых черно-серых камней, как будто не строился он, а напластовывался из местной породы… Глубокие средневековые улицы прорезают гору, как морщины – лицо рудокопа, и сползаются к маленькой, замечательных пропорций площади и ресторану у самой воды.

В ресторане мы пообедали, созерцая игрушку-островок и поджидая катер, который отвез бы нас к монастырю, а на одной из крутых, в гору, улиц наткнулись на очередного Франциска Ассизского: все те же воздетые худые руки, спутанные космы, истощенное аскезой бронзовое лицо…

Cтаринный монастырь молчальников-бенедиктинцев, собственно, и занимает весь островок.

Посетителям предлагается осмотр самой церкви, несколько сумрачной изнутри, со старыми полустертыми фресками, и короткая прогулка вокруг монастыря – по единственной открытой пешеходам улочке. Повсюду на этом куцем, но познавательном маршруте вас подкарауливают назидательные таблички, воспевающие – если уместно так выразиться именно здесь – безмолвие. «В молчании небес я обрел свое счастье…», «В тишине лесов я взывал к тебе, Господи, и возрадовался…» – в этом духе, столь же обнадеживающее и, боюсь, столь же безнадежное…

Читать похожие на «Бонжорно, команданте!» книги

Роман «Маньяк Гуревич» не зря имеет подзаголовок «жизнеописание в картинках» – в нем автор впервые соединил две литературные формы: протяженный во времени роман с целой гирляндой «картинок» о докторе Гуревиче, начиная с раннего его детства и по сегодняшний день: забавных, нелепых, трогательных, пронзительных, грустных или гомерически смешных. Благодаря этой подвижной конструкции книга «легко дышит». Действие мчится, не проседая тяжеловесным задом высокой морали, не вымучивая «философские идеи»,

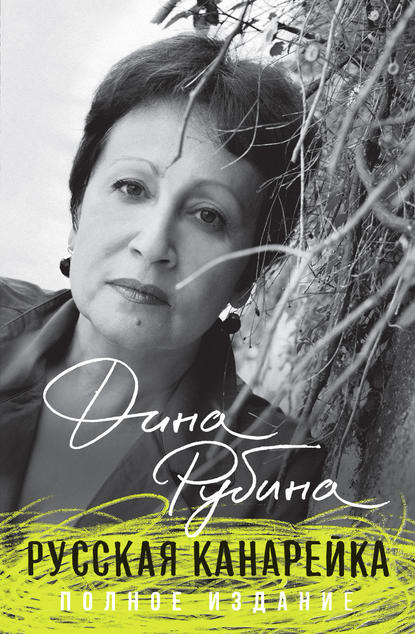

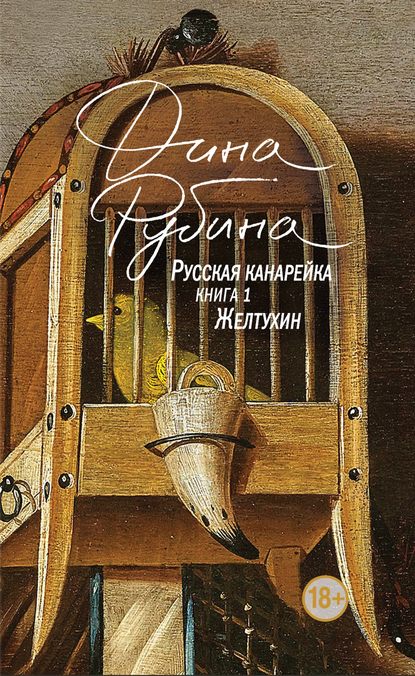

Кипучее, неизбывно музыкальное одесское семейство и – алма-атинская семья скрытных, молчаливых странников… На протяжении столетия их связывает только тоненькая ниточка птичьего рода – блистательный маэстро кенарь Желтухин и его потомки. На исходе XX века сумбурная история оседает горькими и сладкими воспоминаниями, а на свет рождаются новые люди, в том числе «последний по времени Этингер», которому уготована поразительная, а временами и подозрительная судьба. Трилогия «Русская канарейка» –

Дина Рубина – один из самых успешных авторов современной интеллектуальной прозы, который вот уже полвека радует читателей увлекательными жизненными историями как в малой, так и в крупной формах. Именно от такого творца хочется получить рекомендации о том, как создавать качественные и востребованные литературные произведения. Однако книга «Одинокий пишущий человек» – это не просто сборник советов. Перед вами своеобразный роман о писателе, его жизни и творчестве, тревогах и озарениях, мыслях и

Дина Рубина – мастер конфликта. Особенно того острого, порой трагического, сторонами которого оказываются человек и история. Всякий раз писатель ставит героя в ситуацию практически безвыходную. Чудо – вот что спасает его из водоворота запредельных по жестокости событий («Адам и Мирьям»). А еще – семейные узы, основанные на любви и уважении («Дети Дома Этингера»). И конечно, искусство, которое возвращает униженному, доведенному до состояния пыли человеку статус творца («Старуха Баобаб»,

Семьи, которые изображает Дина Рубина, далеки от идеала. Всё как у всех. Одинокая мать, воспитывающая сына; «выходной» папа; брат и сестра, отец которых покидает дом в надежде на новую любовь… Кругом «ухабы характера», всюду «щипки, тычки и щекотания», «грызня грызнёй»… Не случайно мальчик, персонаж рассказа «Терновник», заявляет вечно занятой матери: «Я найду себе другую женщину!» А подросток, которого растят двое отцов, из рассказа «Двойная фамилия», произносит: «Никогда не женюсь,

Нет места более священного, чем Иерусалим – «ликующий вопль тысяч и тысяч глоток», «неистовый жар молитв, жалоб и клятв», «тугая котомка» запахов: ладана – христианского квартала, рыбы – мусульманского, свежестиранного белья – еврейского, хлебного – армянского. Жить в этом городе непросто, потому что он, по словам Дины Рубиной, – «вершина трагедии». Но что было бы в жизни писателя, если бы в ней не случился Иерусалим? В конце 1990-х Дина Рубина вместе с семьей переезжает в Израиль. И с этого

Это история поколений двух семей. Род Этингеров из Одессы – чрезвычайно способная и музыкальная семья. Второй дом, свято соблюдающий традиции и занимающийся разведением канареек, – из Алма-Аты. А начинается все со Зверолова и его птиц, среди которых обнаруживается особенно одаренный кенар по прозвищу Желтухин. Именно ему и его потомкам суждено сыграть ключевую роль в судьбах обеих семей, переживших Первую и Вторую мировые войны, революцию 1917 года и многие другие трагические события. Но что

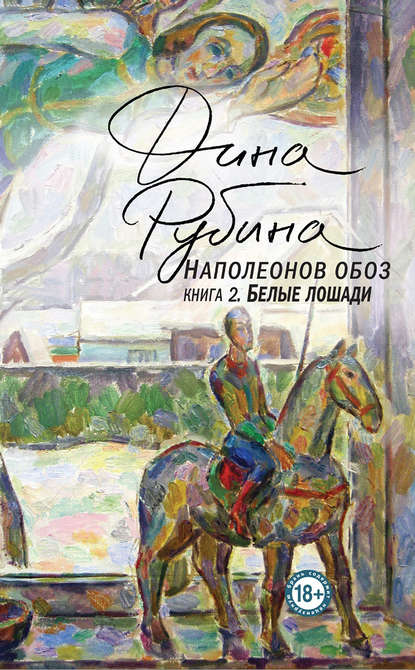

Все началось с того, что Надя Прохорова повстречала синеглазого кудрявого мальчишку, который ей очень понравился. Вскоре судьба свела их вновь. Рыжеволосая Надежда, прозванная Дылдой, крепко запала в сердце юного Аристарха Бугрова… Дети взрослели и превратились в подростков. Они хранили верность друг другу, словно их обручили еще с пеленок… Стах был уверен: им с Надей не суждено изведать страданий и никто никогда не встанет между ними. Они ведь предназначены друг другу судьбой. И всегда будут

Перед вами первая часть трилогии Дины Рубиной «Наполеонов обоз». Это эпическое произведение повествует о зарождении великой любви между двумя сильными людьми. Аристарх и Надежда испытывают друг к другу настоящее искреннее чувство. Однако влюбленные не догадываются, что их разведет сама жизнь, которая подготовила для них жестокое испытание – предательство. Может ли яркая, как раскаленное солнце, любовь угаснуть в один миг? Разумеется, нет! И героям предстоит пережить множество испытаний и

Перед вами третья и заключительная книга семейной саги «Наполеонов обоз» от известной российской писательницы, автора бестселлеров и лауреата премии «Большая книга» Дины Рубиной. Надежда Прохорова и Аристарх Бугров познакомились, еще будучи детьми. Но даже в столь раннем возрасте они поняли, что созданы друг для друга. Однако судьбе было угодно превратить влюбленных в Орфея и Эвридику: едва достигнув подросткового периода, они вынуждены были расстаться на… двадцать пять лет! Надя и Сташек