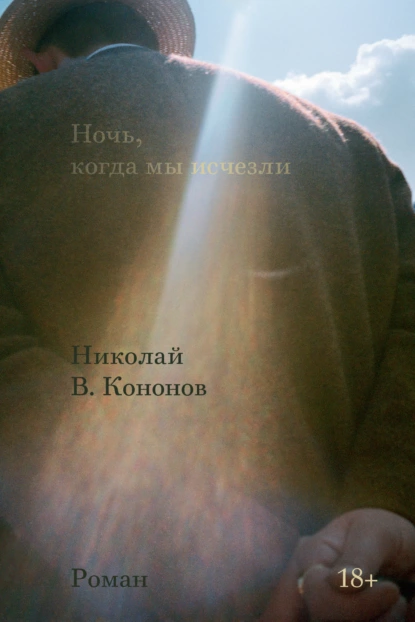

Николай Кононов: Ночь, когда мы исчезли

- Название: Ночь, когда мы исчезли

- Автор: Николай Кононов

- Серия: Vol.

- Жанр: современная русская литература

- Теги: время перемен, документальные романы, свидетели эпохи, связь времен, связь поколений, социальная проза, уроки истории, философская проза

- Год: 2022

Содержание книги "Ночь, когда мы исчезли"

На странице можно читать онлайн книгу Ночь, когда мы исчезли Николай Кононов. Жанр книги: современная русская литература. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Война застает врасплох. Заставляет бежать, ломать привычную жизнь, задаваться вопросами «Кто я?» и «Где моя родина?». Герои романа Николая В. Кононова не могут однозначно ответить на них – это перемещённые лица, апатриды, эмигранты, двойные агенты, действовавшие между Первой и Второй мировыми войнами. Истории анархиста, водившего за нос гитлеровскую разведку, молодой учительницы, ищущей Бога и себя во время оккупации, и отягощённого злом учёного, бежавшего от большевиков за границу, рассказаны их потомками, которые в наши дни оказались в схожем положении. Кононов дает возможность взглянуть на безумие последнего столетия глазами тех, кто вопреки всему старался выжить, сохранить человечность и защитить свои идеи.

Онлайн читать бесплатно Ночь, когда мы исчезли

Ночь, когда мы исчезли - читать книгу онлайн бесплатно, автор Николай Кононов

© Н. В. Кононов, 2022

© ООО «Индивидуум Принт», 2022

Антифоны

1

Александра, 27 лет, Лондон, открывает твиттер и пишет: хочу сдохнуть. Закрывает и возвращается к «Феноменологии духа». Через минуту откладывает её в сторону и лезет смотреть, сколько лайков. Четыре.

Александра добавляет: вместо этого лежу. И я, и я, поддержка, и я, отвечают дружочки, очень верное решение.

Капитализм: господствует.

Я: лежу.

(Возможно, самый жестокий твит в истории, отвечает Александра.)

Три года назад ей стало невыносимо. Невидимая рука душила Александру день и ночь в богоспасаемом городе Москве, куда её родители так стремились переехать из нефтеносных Лабытнанг. Не спасали ни йога, ни мдма.

Полиция арестовала Александру на митинге за здравие политика, которого позже отравили, и долго катала в автозаке. Эта поездка наградила Александру рвотой в углу автозака, клаустрофобией и удушливой панической атакой. В околотке она решила отвлечься и проповедовать: анархия есть высшая форма гражданского порядка, а вовсе не хаос, и мы должны отучиться смотреть на государство как на нечто необходимое. Страдающий от расстройства пищевого поведения лейтенант склонился к ней: «Хорошо, что ты это мне гонишь, а не ему», – и указал на человечка в кашемировом пиджаке. Человечек отсматривал видео с митинга и отмечал что-то в блокноте.

Родители разъярились и отказались давать Александре деньги на магистратуру, где изучают теорию анархии, несмотря на то что деньги у них были. Они собирались разводиться и не желали ни во что вникать. А ей хотелось уехать туда, где дышится не как в автозаке, и где не сажают за мнимый экстремизм и не пытают, засовывая бутылку в задницу, и где не надо учить новый язык вдобавок к зубрённому с детсада английскому.

Тогда Александра придумала маскировку: можно прикинуться, что стремишься в юристы, и поступить на право, но вместо крючкотворства изучать опыт анархической республики Рожава или Каталонии во время гражданской войны в Испании. Мать мечтала увидеть её на каблуках, в макияже и в лондонском ресторане, и Александре удалось навеять родителям юридическую грёзу.

Но чем ближе надвигалась защита магистерской, тем яснее Александра понимала, что свободу в деньгах ей даст только торговое право, или морское, или ещё какое-нибудь коммерческое. Нищенствовать же в дорогом городе, став философкой (это слово она подсмотрела у Тургенева), подрабатывая там и сям и снимая комнату, – унизительно. На родине тем временем становилось всё хуже: затыкали рот журналистам, арестовывали за выход на улицу с любыми лозунгами, даже подчёркнуто бессмысленными, и грозили войной соседям, у которых уже стащили втихую целый полуостров.

Сокрушаясь духом и ненавидя многое, включая себя, Александра заваривает лапшу и возвращается к твиттеру.

…Короче, сейчас будет тред «Я не знаю, что делать со своей жизнью». Настоящим сознаюсь, собственноручно и в нормализованном с помощью антидепрессантов состоянии, что уже год как нахожусь в глубочайшей яме…

…Например, всё это время я не имела секса, и не очень хочется, хотя, конечно, лесбийский сепаратизм ещё не опробован, и ковид тут ни при чём, и страх, что вдруг правда будет война, тоже…

…Да и с тиндером проблем вроде бы нет, но перед тем как раздеться, хочется поговорить, а люди оказываются чудовищно далеки или, наоборот, нормальны – настолько, что я понимаю, как ненормальна я сама с бешеным желанием, чтобы каждый встречный признавал мою исключительность…

…и связанную с ней ярость, если я оказываюсь в чём-то плоха и с серыми, как мамонты, panelkami в глазах (да, они ходят за мной, полные заброшенности и распада). И вот недавно что-то перещёлкнуло, и я подумала: может, правда найти местную терапевтку?..

…Также сознаюсь, что не могу сопротивляться капитализму, который давит необходимостью иметь постоянный доход, но следит, чтобы неравенство не становилось критическим и чтобы прекариат не нищенствовал…

…Наука казалась оазисом, но все постоянные ставки заняты своими, и максимум, что светит персоне, не встроенной в академические иерархии, это краткосрочные контракты – сами знаете, где просыпаешься после конкурса на них: в клинике неврозов…

…И совсем восхитительно я себя чувствую, когда думаю, что мой взгляд – это взгляд привилегированной европейки, а в каких чудовищных тисках живут люди в [бывших] колониях, которые [бывшие] империи наёбывают своей гуманитарной помощью, на самом деле не помогая развиваться…

Александра, 27 лет, выдыхает и приписывает: так, ладно, если совсем честно, то я так разнылась потому, что обещала профессору эссе об анархистах русской эмиграции и поняла, что среди них интересных авторов раз-два и обчёлся, а о неинтересных писать пять тысяч слов – такое.

Сочувствую, обнимаю, zaplakala, отвечают Александре твиттерские. Один добавляет: капитализм, конечно, говно, но, может, имеет смысл посмотреть более поздние источники, чем первая волна эмигрантов? Недавно контрразведка открыла послевоенные архивы, и там вроде есть выдающиеся беглецы из России – погляди. И кидает ссылку.

Александра лезет в архив MI5, ищет по ключевым словам и находит один-единственный документ: «Показания господина Иры». В них много раз упоминается анархия. С господином связано ещё несколько документов – его допросы после Второй мировой и ещё какие-то отчёты.

Бухнув в турку сразу весь кофе, потому что пачка была открыта неаккуратно и обмол выдохся, Александра зажигает огонь. Документы скачиваются.

Надежды мало. Вторая мировая изучена со всех сторон и чудовищно надоела. Но, с другой стороны, кто знает, вдруг попадутся какие-нибудь боковые сюжеты. Да и читать допросы всегда интересно.

Ресторан под её окнами гремит вилками, гомонит и всхохатывает. На острове ещё не так зябко, чтобы убирать столы и кадки с пуансеттиями в отапливаемый зал.

Александра вздыхает и кликает на первый документ.

Заключение следствия по делу бюро «Клатт»

31 октября 1946 года, Лондон, MI5

Поскольку дознаватели не пришли к полному согласию, данный отчёт разделён на четыре части.

a). Преамбула.

b). Уточнённые обстоятельства случившегося.

c). Выводы.

Последний абзац выражает общее мнение следователей.

a) Преамбула

С июля 1941-го по февраль 1945-го военная разведка Германии (абвер) получала от своего отделения в Вене сводки о намерениях Красной армии и событиях в советском тылу под агентурным названием «Донесения Макса». На этих донесениях основывались боевые приказы генералов и последующие действия вермахта, а именно групп армий «Юг», «Центр» и «Север».

Источники «Макса» рассказывали о смене дислокации и маневрах частей на территориях под контролем советских, но точные названия соединений упоминали редко. Иногда донесения сообщали об актах саботажа в тылу, результатах бомбардировок и даже о верховном командовании и Сталине.

Доверяя «донесениям Макса», вермахт всё чаще использовал их при анализе манёвров Красной армии и предсказании её действий. В 1942–1943 годах в сводках, рассылаемых полковником Геленом из отдела «Иностранные армии Востока», «донесения Макса» цитировались целыми параграфами. В декабре таковые цитаты составляли половину сводок, а в августе – уже 79 процентов.

Устанавливая источник донесений, мы выяснили, что вермахт попал в серьёзную зависимость от сведений небольшой организации в Софии, которую в абвере именовали «Бюро Клатт». Именно это бюро поставляло сводки.

Наш интерес к этой авантюре возник в 1942-м, когда радиоперехват показал, что содержание «донесений Макса» и последующие события на фронте, как правило, расходятся. Софийское бюро давало много фальшивой или неточной информации.

Поэтому предметом нашего интереса стал ответ на вопрос: откуда поступали ложные сведения и не было ли бюро «Клатт» гениальной игрушкой советской контрразведки на территории нейтральной Болгарии?

Согласно уверениям куратора бюро, полковника Гелена, источником данных «Клатта» выступала подпольная организация в СССР, участники которой желали возвращения монархии. Они передавали информацию эмигранту, бывшему офицеру Белой армии по имени Леонид Ира, который был штатным сотрудником «Клатта».

Однако Гелен затруднился объяснить, как именно происходила передача данных из СССР в Софию. Применение радиостанции исключалось – приёмник Леонида Иры не удалось запеленговать ни разу.

Итого: всю войну белоэмигрант Ира предоставлял немецкой разведке столь убедительные доказательства своей осведомлённости, что командование абвера соблюдало его главное условие – нераскрытие источников «донесений Макса». Имена «подпольщиков» в России так и остались тайной.

Проведённое нами расследование показало, что Гелен и другие офицеры абвера ошибались или боялись раскрыть правду – никаких антибольшевистских агентов в СССР не существовало. Леонид Ира водил немецкую разведку за нос, в чём мы убедились, допросив лиц, причастных к мистификации, и его самого.

b) Уточнённые обстоятельства

С самого начала войны «Клаттом» руководил начальник Леонида Иры – австрийский еврей Рихард Каудер, предприниматель. Его отец, хирург, во время Великой войны удачно оперировал раненого графа Маронью-Редвица, ставшего позже полковником в абвере. Поэтому, когда в 1939-м Каудер попал в тюрьму за взятки, его мать обратилась за помощью к Маронье-Редвицу. Его стараниями Каудер был зачислен в абвер и поселился в Будапеште под видом торговца консервами.

Каудер привлёк к делу Леонида Иру, с которым познакомился в тюрьме. Достоверно о биографии этого человека удалось выяснить немного – особенно если учесть, что он неоднократно менял показания.

Леонид Фёдорович Ира родился в 1896-м в Екатеринодаре, по национальности русин (утверждал, что чех). Бесподданный, помимо документов от абвера имеет нансеновский паспорт. Отец – ротмистр кавалерии, мать – казачка, умерла от чахотки. Окончил гимназию (утверждал, что учился в императорском кавалерийском училище). После революции примкнул к Добровольческой армии в чине корнета полка кирасиров (утверждал, что в чине лейтенанта). Эвакуировался из Крыма в Болгарию с войском генерала Врангеля. Учился в Праге на юриста, но бросил университет (утверждал, что стал доктором права). Переехал к отцу в Мукачево на востоке Чехословакии. Работал в адвокатской конторе и учителем в спортивном обществе «Сокол».

Каудер охотно привлёк Иру к сотрудничеству потому, что тот рассказывал ему о своих связях с Русским национальным союзом участников войны и антибольшевистским подпольем в СССР. Каудер знал, что абвер готов тратить на информацию с советской территории большие деньги. Ира заявил, что для использования «агентов» ему нужно разрешение руководителя Союза – генерала Антона Туркула. Тогда Каудер дал согласие на вовлечение генерала в дело.

Белогвардеец Туркул согласился подтвердить немцам легитимность Иры и не противиться его работе с абвером – в обмен на щедрые денежные переводы. Каудер тут же доложил Маронье-Редвицу о возможности получать данные прямо из тыла красных. Граф согласился взять Иру в агенты, причём на условиях соблюдения анонимности его источников. Такая сговорчивость сподвигла нас сразу проверить связь Мароньи-Редвица с НКВД. Никаких аргументов в её пользу не нашлось, а сам граф был недоступен для разъяснений с октября 1944-го, когда его повесили за участие в заговоре против фюрера.