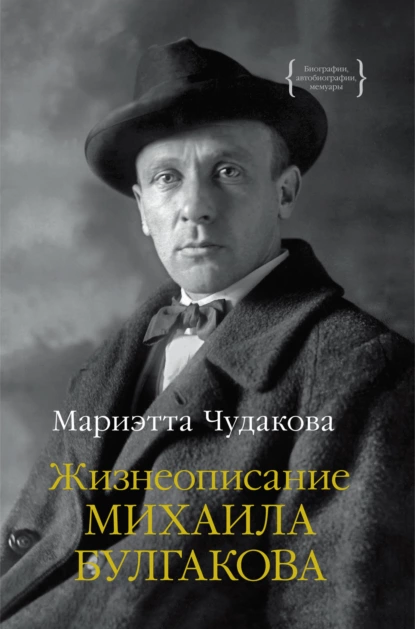

Мариэтта Чудакова: Жизнеописание Михаила Булгакова

- Название: Жизнеописание Михаила Булгакова

- Автор: Мариэтта Чудакова

- Серия: Биографии автобиографии мемуары

- Жанр: биографии и мемуары, литературоведение

- Теги: биографии писателей и поэтов, великие русские писатели, жизненный путь, личная жизнь знаменитостей, творческая биография, фотоархив

- Год: 2022

Содержание книги "Жизнеописание Михаила Булгакова"

На странице можно читать онлайн книгу Жизнеописание Михаила Булгакова Мариэтта Чудакова. Жанр книги: биографии и мемуары, литературоведение. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Автор этой книги – выдающийся российский литературовед, доктор филологических наук Мариэтта Омаровна Чудакова (1937–2021). «Жизнеописание Михаила Булгакова» увидело свет в 1988 году, – впервые биография писателя была представлена в таком последовательном и всеобъемлющем изложении. У читателей появилась возможность познакомиться с архивными документами, свидетельствами людей, окружавших писателя, фрагментами его дневников и писем (в то время еще не опубликованных), и самое главное – оценить истинный масштаб личности Булгакова, без цензурного глянца и идеологических умалчиваний. Сегодня трудно даже представить, каких трудов стоило М. О. Чудаковой собрать весь тот фактический материал, которым мы сегодня располагаем.

До сих пор эта книга остается наиболее авторитетным исследованием биографии Булгакова. Она была переведена на другие языки, но на многочисленные предложения российских издателей М. О. Чудакова отвечала отказом: надеялась подготовить переработанный вариант текста, однако осуществить это не успела. Тем не менее в настоящем издании учтены авторские поправки к тексту, сохранившиеся в экземпляре из домашней библиотеки Чудаковых.

Онлайн читать бесплатно Жизнеописание Михаила Булгакова

Жизнеописание Михаила Булгакова - читать книгу онлайн бесплатно, автор Мариэтта Чудакова

Издательство признательно ГБУК г. Москвы «Музей М. А. Булгакова» и Российскому государственному архиву литературы и искусства (Russian State Archives of Literature and Art) за предоставление иллюстративных материалов.

© М. О. Чудакова (наследник), 2022

© РГАЛИ, иллюстрации, 2023

© Музей М. А. Булгакова, иллюстрации, 2023

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство КоЛибри®

Пролог

1. Явление Булгакова

Когда в 1966–1967 годах в журнале «Москва» появился роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и вызвал неслыханный читательский интерес, оказалось, что биография автора практически так же мало известна его восторженным читателям, как биография безымянного героя его романа Мастера.

Булгакова в тогдашней советской России узнали через 20 с лишним лет, после его смерти…

До этого его имя связывалось только с пьесой «Дни Турбиных», имевшей в 1926–1928 годах огромный и скандальный успех на сцене МХАТа (по решению власти, пьеса могла идти в одном-единственном советском театре). В 1954 году, после тринадцатилетнего перерыва, пьеса снова оказалась на сцене – не МХАТа, а театра Станиславского, – но того успеха уже не имела.

Узкому кругу читателей советского самиздата Булгаков был известен еще и как автор неопубликованной повести «Собачье сердце».

Широкому советскому читателю этот писатель, пожалуй, был неизвестен вовсе (если только в семье не было бабушки, помнившей мхатовские спектакли).

Ситуация изменилась за несколько лет – с 1962-го по 1967-й.

В 1962 году в «ЖЗЛ» вышла «Жизнь господина де Мольера» (авторское заглавие – «Мольер») – с огромными купюрами, сделанными Е. С. Булгаковой: мотив кровосмесительства для советской цензуры был неприемлем.

Через год была издана совсем тонкая книжечка в бумажном переплете – «Записки юного врача» (печатались только в специальном журнале «Медицинский работник» в 1925–1927 годах).

Затем, в 1965 году, в № 8 «Нового мира», после двухлетней борьбы главного редактора журнала А. Т. Твардовского с цензурой, появилось не законченное автором и совсем не известное сочинение под названием «Театральный роман». Это было черновое заглавие. Окончательное же заглавие – «Записки покойника» – было совершенно «непроходимым» для советской печати: покойники не могли помещать в ней своих записок. Блестящее, окрашенное неподражаемым комизмом повествование, где за главными героями угадывались неприкасаемые в позднесоветские годы «родоначальники» МХАТа Станиславский и Немирович-Данченко, пленило читателей популярного в те годы журнала.

И в том же году были опубликованы «Драмы и комедии» Булгакова. Счастливые обладатели небольшого томика могли впервые прочитать пьесы «Бег», «Кабала святош», «Иван Васильевич», так и не попавшие на сцену – ни при жизни автора, ни после его смерти.

А осенью 1966 года появился том «Избранной прозы» Булгакова. Но где именно «появился»? Купить его в советских книжных магазинах было невозможно – только «достать». Советская власть, не желая, чтобы книгу читали все желающие в нашей стране, продавала ее за валюту иностранцам – за границей в магазинах русской книги – и дома – в тогдашних магазинах «Березка»[19]. Заезжие иностранцы там ее и покупали в подарок советским знакомым – или привозили ее нам из-за границы. В этом томе впервые после 1925 года и в полном объеме[20] был напечатан роман «Белая гвардия». Сюда вошли также «Театральный роман» (под журнальным названием), роман о Мольере (без купюр) и «Записки юного врача».

Но никакие симпатии, возбужденные всеми этими сочинениями, не сравнимы с тем, что произошло с читателями первой части романа «Мастер и Маргарита» поздней осенью 1966 года. Перед ними неожиданно возникло совершенно необычное сочинение, резко выбивавшееся из советского литературного контекста.

«Мастер и Маргарита» показался нам всем явившимся из какой-то иной, несоветской реальности. Достаточно было дискуссии между персонажами о бытии Божьем – в первой же главе! К тому же сам автор явно не сомневался в существовании Высшего Промысла… Ничего подобного в советской печати невозможно было себе представить.

К тому же быстро выяснилась биографическая подробность, которая шла вразрез с легальным, официальным представлением о жизни и творчестве советского писателя: рукопись пленительного романа пролежала в столе автора четверть века после его смерти – как и рукопись романа о Мольере и неоконченные «Записки покойника»!.. То есть писатель, живший в советской стране, создавал замечательные произведения, а их почему-то не печатали – четверть века и того более! Не упоминаемое в советском публичном пространстве слово «цензура» материализовалось. Цензурные запреты стали очевидными.

Однако советская власть все-таки дотянулась до текста писателя, вырвавшегося из-под ее контроля и чудом проникшего в советскую печать. Роман вышел в свет с большими сокращениями[21] – стараниями цензуры, а также личными усилиями члена редколлегии журнала «Москва» Б. Евгеньева[22].

После выхода обеих журнальных книжек Елена Сергеевна добросовестно, с большой точностью перепечатала все выброшенные фрагменты текста, указала их места на журнальной странице и стала раздавать эти машинописные страницы поклонникам Булгакова. Иными словами – пустила в самиздат. И сегодня еще можно встретить в некоторых российских домах пухлые журнальные книжки «Москвы» с аккуратно вклеенными купюрами…

2. «Русский писатель не может жить без родины…»

(Официозный камертон биографии Булгакова)

Незадолго до выхода романа был сделан первый печатный шаг к знакомству советского читателя с неведомой ему биографией Булгакова. Официозным камертоном для последующих биографов стала одна журнальная публикация 1966 года[23].

Автор публикации, С. Ляндрес, был самым деятельным членом Комиссии по литературному наследию Булгакова и с недавних пор – очень близким другом Е. С. Булгаковой.

Эту публикацию смело можно назвать памятником эпохи «раннего Брежнева»: по ней можно изучать ту эпоху. Когда сопоставляешь препарированные в ней документы с их полными текстами – становится отчетливо ясно, как осознанная, продиктованная условиями времени фальсификация биографии Булгакова опережала и тормозила реальное воссоздание этой биографии.

Публикация готовила вхождение в советский контекст конца 1960-х годов романа, полностью, повторим, выпадающего из этого контекста[24]. Автор публикации – несомненно, в тесном контакте с Е. С. Булгаковой – сочинял текст, который устроил бы всех.

Во-первых, за полтора месяца до публикации романа «Мастер и Маргарита» ни словом не упоминалось о существовании такого романа в творческом наследии писателя.

Во-вторых, в изобилии давались, так сказать, «основополагающие» (если воспользоваться советизмом) формулировки, на которые должны были в дальнейшем ориентироваться пишущие о Булгакове: «Всякое пришлось испытать и М. Булгакову. Однако это никак не повлияло на его позицию, на отношение к Советскому государству и строю, – он считал, что художник обязан быть во всех случаях прежде всего гражданином»[25]. Эти слова не имели отношения к реальному самоощущению Булгакова. Это видно и по его дневнику 1920-х годов (тогда еще неизвестному), имеющему авторское название «Под пятой» (!), и по «Письму правительству СССР» 1930 года – с настоятельной просьбой «отпустить на свободу». Вряд ли эти слова говорят нам о желании оставаться гражданином несвободной страны. Но непременное приписывание гонимым авторам мазохистского комплекса давно было частью официозной догмы.

О советской обработке биографии Булгакова свидетельствуют несколько опубликованных фрагментов из писем к жившему в Париже брату Николаю и ответных. Булгаков просит брата вести его дела, связанные с переводом на французский язык пьесы «Зойкина квартира», и проследить за тем, чтобы были внесены его замечания по тексту.

Советский читатель, не имея тогда возможности обратиться ни к какой биографии писателя, не представлял, почему и каким образом младший брат писателя (на самом деле – оба его младших брата) оказался в Париже, – поскольку решительно ничего не знал о том, какое отношение имели Булгаков и его брат к Белой армии; не узнавал он этого ни от С. Ляндреса, ни от автора предисловия к «Избранной прозе» Булгакова, вышедшей почти одновременно с журнальной книжкой. Там В. Лакшин кратко писал о «большой дружной семье профессора Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова», сообщал, что будущий писатель был в ней старшим сыном, и резюмировал: «Детство четверых сестер и троих братьев было счастливым, беспечальным»[26]. Но о том, куда они все подевались в годы революции и Гражданской войны, упомянуто не было – и, конечно, не по беспечности автора предисловия: так было принято дозировать информацию о писателе, и без того внесшем огромную сумятицу в умы советских людей.

Фрагменты писем создавали ложно-благополучное впечатление: все нормально, пьесы Булгакова идут в Европе, он спокойно переписывается с братом, который сообщает, что все поправки внесены…

В публикации впервые в советской печати упоминается письмо Булгакова к правительству. Первой из цитируемых его строк была такая: «Мой литературный портрет закончен, и он же есть политический портрет».

Неискушенный читатель мог только изумиться – как закончен? Ведь обрисовка этого портрета в пределах данной публикации и не начиналась!.. Ни слова из той, пожалуй, в те годы единственной по резкости противостояния официальному идеологическому стандарту характеристики личной политической позиции, которая была дана в письме Булгакова: «…яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противупоставление ему излюбленной и Великой Эволюции…»

Письмо правительству СССР – яркий и редкий образец непечатной публицистики советского времени – оставалось неизвестным отечественному читателю вплоть до Перестройки. Ни слова о сформулированном в письме трагическом итоге десятилетней литературной деятельности писателя – после запрета на постановки всех его пьес («Ныне я уничтожен» и т. д.), а также о выраженном в нескольких вариантах настойчивом желании «в срочном порядке покинуть пределы СССР».

В статье же Ляндреса, безо всякого упоминания об отъезде за границу, излагалась просьба Булгакова назначить его на любую должность в МХАТ. То есть та самая просьба, которая в неопубликованной части письма предварялась следующими жесткими словами: «Если же и то, что я написал, неубедительно и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР (курсив наш. – М. Ч.), я прошу Советское правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр…»

«…Мы не можем не видеть, – обобщал С. Ляндрес содержание умело скомпонованных им фрагментов письма, – стремления служить родине».

Далее цитировался, со слов Булгакова (зафиксированных в дневнике Е. С. Булгаковой 26 лет спустя), телефонный разговор с ним Сталина:

«– …А может быть, правда, пустить вас за границу? Что, мы вам очень надоели?»

И впервые приводилась ответная реплика Булгакова, многозначительно вынесенная в заголовок всей публикации:

«– Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне Родины, и мне кажется, что не может».

Далее следовало резюме публикатора: «„Русский писатель не может жить без Родины“ – так раз и навсегда определил свою гражданскую и творческую позицию М. Булгаков. Его творчество было сложно и противоречиво».