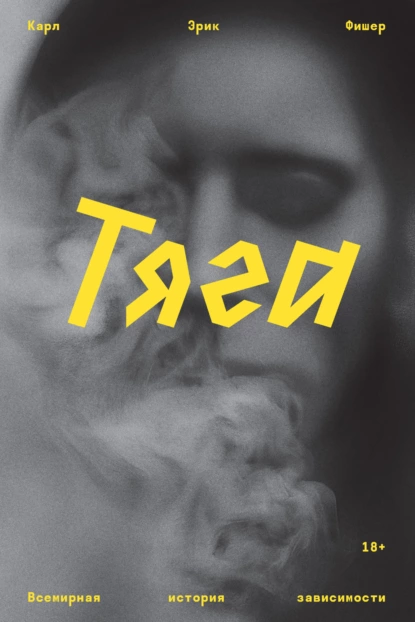

Карл Эрик Фишер: Тяга. Всемирная история зависимости

- Название: Тяга. Всемирная история зависимости

- Автор: Карл Эрик Фишер

- Серия: Individuum. Внесерийное

- Жанр: зарубежная образовательная литература, научно-популярная литература, популярно о медицине, психиатрия, состояния и явления психики

- Теги: врачебные истории, врачи о врачах и пациентах, история медицины, история психиатрии, медицинские исследования, патологические зависимости, психические расстройства, психическое здоровье, психологические исследования

- Год: 2023

Содержание книги "Тяга. Всемирная история зависимости"

На странице можно читать онлайн книгу Тяга. Всемирная история зависимости Карл Эрик Фишер. Жанр книги: зарубежная образовательная литература, научно-популярная литература, популярно о медицине, психиатрия, состояния и явления психики. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Что такое зависимость? Относить ли к ней только алкоголизм и наркоманию или мы так же зависимы от азартных игр, секса, еды, работы, смартфонов и даже любви? Карл Эрик Фишер знаком с этим древним недугом особенно близко – как психиатр-нарколог и как пациент. В течение десяти лет он проводил исследование и писал эту книгу, рассматривая многогранную историю зависимости – медицинскую, политическую, философскую, культурную, религиозную. Фишер задался целью не только изучить все возможные лекарства и методы терапии, но и выяснить, почему болезнь, затронувшая жизни миллионов людей, все еще вызывает осуждение и непонимание. Как мы попадаем в ловушку зависимости и почему нам так сложно из нее выбраться даже перед лицом смерти? Можно ли вообще ее искоренить? И что в нашем организме сопротивляется выздоровлению? Очевидно одно: начинать путь к исцелению нужно с сострадания. Ведь только оно позволит нам сместить фокус с болезни на ее жертв и понять, как им помочь.

Онлайн читать бесплатно Тяга. Всемирная история зависимости

Тяга. Всемирная история зависимости - читать книгу онлайн бесплатно, автор Карл Эрик Фишер

Посвящается Кэт и Гасу

Carl Erik Fisher

The Urge

Our history of addiction

© Carl Erik Fisher, 2022

© Е. Сапгир, перевод, 2023

© ООО «Индивидуум Принт», 2023

Введение

Когда в коридоре неожиданно начался переполох, я лежал на кровати. Бросив взгляд в дверной проем, я увидел, что новичок бычит на Руиса. Прямо за дверью палаты был телефон – надежный металлический таксофон, какие обычно устанавливают на улице. И Руис, кроткий старик, чьи плечи поникли под тяжестью очередного срыва и энной госпитализации, просто пытался поговорить с родными. Но новичок явно на взводе, ни на минуту не присел с тех пор, как прибыл несколько часов назад. От него так просто не отвяжешься.

Я наблюдаю, как он разворачивается и вроде бы уходит прочь, бормоча под нос какие-то угрозы. А потом издалека – слишком издалека – доносится предупреждающий окрик, и он снова появляется в дверном проеме, проносится мимо в прыжке и набрасывается на Руиса, оттаскивая его от телефона.

Новичка тут же скрутили – к счастью, никто серьезно не пострадал. Разволновавшись, я пытаюсь вернуться к дневнику, но мысли скачут беспорядочно. Сосед по палате, дородный мужик в летах со шрамом сбоку на голове – следом старой черепно-мозговой травмы, которая раз за разом приводит его сюда, – поворачивается ко мне и скупо сообщает: «Обед несут».

Мне 29, и я пишу в дневнике старым тонким фломастером (шариковые ручки запрещены), пытаясь понять, как я до этого докатился: недавний выпускник психиатрической ординатуры Колумбийского университета, а ныне – психиатрический пациент печально известной больницы «Белвью». Ее название прочно ассоциируется с самыми сложными хроническими душевными болезнями, и я оказался в отделении двойных диагнозов на 20-м этаже, практически под самой крышей: сюда помещают пациентов, которые помимо психиатрических расстройств страдают алкогольной или наркотической зависимостью. Я уже успел увидеть несколько лиц, знакомых с тех времен, как я хотел устроиться сюда в ординатуру. Из экскурсии, которую проводили для кандидатов, я помню, что прямо под нами расположено специальное отделение для заключенных, оборудованное караульной с бронированным стеклом и толстыми решетками при входе.

Мне тоже нужен таксофон, из-за которого завязалась драка. Это мой единственный способ связаться с внешним миром, с той реальностью, в которой я был врачом-ординатором. Мне никак не удается принять тот факт, что сейчас я пациент, а не врач. Но чем дальше, тем более правдоподобным кажется то, что говорят мне доктора: у меня, как и у того новичка, случился маниакальный эпизод, в моем случае спровоцированный злоупотреблением стимуляторами и алкоголем. И я до сих пор не знаю, что мне делать.

На следующий день у меня состоялась встреча с командой медиков – полудюжиной психиатров, терапевтов и консультантов: они сидели по одну сторону большого стола в типичной больничной переговорной без окон, а я – по другую. Я впервые по-настоящему взглянул правде в лицо и рассказал историю своего пьянства. Оба моих родителя были алкоголиками, и я давал себе слово, что никогда не стану похожим на них. Однако, закончив медицинский факультет в Колумбийском, я начал подозревать, что ситуация выходит из-под моего контроля. Все чаще случались эпизоды алкогольной амнезии, но я не обращался за помощью сам и не принимал помощь, которую все настойчивее предлагали друзья, коллеги и наставники.

Я рассказал обо всем – даже о том, как однажды проснулся в коридоре на липком линолеумном полу, без рубашки, под запертой дверью своей квартиры, без ключей. Чтобы попасть внутрь, привести себя в порядок и поехать на работу, мне пришлось выбраться на крышу, спуститься по пожарной лестнице и залезть в квартиру через окно. Я, конечно, опять опоздал, мне было стыдно и страшно, что обо мне подумают. Проблема очевидна, но я никому ничего не говорил, потому что рассказать означало бы признать то, что я давно уже подозревал.

Когда меня спросили о семье, я ответил, что отец четыре раза был на реабилитации, а у матери по всему дому спрятаны заначки с вином. Я, как обычно, охарактеризовал своих родителей как алкоголиков, но при этом наконец-то озвучил пугающую догадку в отношении меня самого: «…и я начинаю понимать, что я и сам алкоголик». Тут я ударился в слезы.

Как бы то ни было, на выходных я вышел к таксофону и, глядя на головокружительно длинный коридор, протянувшийся мимо всех палат отделения, позвонил своему другу Рави. Он помог мне утрясти текущие дела: открыл страховку по нетрудоспособности, оплачивал счета, ну и вообще сделал все, что требовалось, чтобы я спокойно мог лечь на реабилитацию. Не то чтобы мне этого очень хотелось, но мне сказали, что иначе никак.

Мы поговорили о том, что лечение пойдет мне на пользу, и о том, как трудно мне было в последнее время. Его голос казался напряженным. Он явно волновался за меня. Поэтому я немного поколебался – внутренний голос как будто говорил мне: это просто идиотский вопрос, не стоит его задавать, – прежде чем все же спросить, одним глазом кося в сторону коридора на предмет потенциальных агрессоров: «Как думаешь, у меня получится бросить пить?»

Меня вроде как должны отправить на специальную реабилитационную программу для врачей, но я об этом ничего не знаю. Я хочу этого, но в то же время и не хочу. Мне нужна помощь, но я все равно думаю, что мог бы справиться и сам или по крайней мере найти другой способ. Почему это так трудно?

В итоге я окончил ту реабилитационную программу и со временем вернулся в ординатуру в Колумбийском. Еще несколько лет я проходил лечение под наблюдением специалистов. Мне полагалось по первому требованию явиться на другой конец медицинского центра – или на другой конец города – и помочиться в баночку под наблюдением дамы, которая следила, чтобы я не попытался выдать чужую мочу за свою. Спустя лет пять таких мытарств во мне проснулось любопытство. По собственному опыту я знал, что система лечения зависимости далека от совершенства, но у меня накопилось множество «почему». Почему эта система существует отдельно от всего остального здравоохранения? Почему мы лечим зависимость иначе, чем другие психические расстройства? Если всем очевидно, что система несовершенна, почему никто ничего не делает, чтобы улучшить ее?

И я решил специализироваться на лечении зависимости. По иронии судьбы я параллельно изучал психотерапевтические и лекарственные методы, одновременно проходя через собственное лечение, посещая собрания и пытаясь разобраться, что выздоровление значит для меня лично. Закончив учебу, я устроился работать по программе психиатрии и биоэтики Колумбийского университета. Мне казалось, что худшее уже позади. Но по мере того, как я выходил из этого живительного, но трудного процесса, меня все больше одолевали вопросы: как я оказался там, где я есть? Что во мне спровоцировало это? Подобные вопросы часто задают пациенты: что со мной произошло? Почему я такой? Как мне исправиться?

В поисках ответов я погрузился в изучение психологии и нейрофизиологии зависимости. Мне хотелось найти правильное определение этого термина, полную и непротиворечивую медицинскую теорию, которая бы объясняла это явление. Но вскоре я понял, что тону в море информации. Оказалось, что в этой области медицины царит хаос. Научное сообщество было расколото, ученые разных дисциплин и медики просто не слышали друг друга. Одни настаивали на том, что зависимость – в первую очередь заболевание головного мозга. Другие утверждали, что такой подход отметает важные психологические, культурные и социальные факторы, к примеру психологические травмы и систематическое угнетение. Едва ли существует другая область медицины, столь же подверженная воздействию идеологий и культурных предрассудков.

Казалось, у каждой научной дисциплины и у каждого отдельного исследователя свой взгляд на проблему. В одном обзоре «теорий аддикции»[1] насчитывалось ни много ни мало 13 разных моделей: от физиологических концепций и нейробиологических механизмов до экономических моделей выбора – и это лишь те, что признаны научным сообществом. В каждой из них присутствовало зерно истины, однако в целом они казались удручающе однобокими.

Отнюдь не случайно я начал психиатрическую практику, как раз когда нарастало разочарование в упрощенном представлении, что весь спектр человеческих страданий можно свести к нейробиологии. Будучи президентом, Джордж Буш – старший объявил 1990-е «Десятилетием мозга», однако в 2000-х и начале 2010-х, когда я заканчивал учебу, появились основания полагать, что нейронаука, будучи полезной и во многих отношениях революционной областью исследований, тем не менее не может полностью объяснить такое сложное явление, как психические болезни. Исследователи никак не могли прийти к единому мнению о том, что такое психическое расстройство, не говоря уже о методах лечения. Антидепрессанты оказались вовсе не такой панацеей, как обещала поначалу реклама. Биотехнологические компании сокращали финансирование и даже полностью закрывали исследовательские программы по нейронауке: годы работы не приносили осязаемых результатов в виде новых лекарств. Страна все больше чувствовала себя обманутой фармкомпаниями, причем не только производителями опиоидных препаратов[2]. Все это подтолкнуло меня переключиться с нейронауки на биоэтику, где я надеялся обрести более полное понимание социальных и политических факторов психических расстройств и объединить это с передовыми достижениями медицины.

Продвигаясь в своих исследованиях зависимости, я заметил кое-что интересное. Наиболее широко мыслящие и оригинальные исследователи постоянно давали неожиданные и интригующие отсылки к областям, лежащим за пределами моего кругозора. Так, они обращались к древней философии, чтобы точнее описать проблему; к социологии, чтобы продемонстрировать, что невозможно отделить зависимость от ее культурного контекста ни теперь, ни в далеком прошлом; и даже к теологии, чтобы проследить, как традиционные представления о морали влияют на наше нынешнее отношение к вопросам выбора и ответственности. Очень скоро я окончательно убедился, что одной только медицинской науки при всей ее важности недостаточно для понимания феномена зависимости.

Чтобы понять зависимость в настоящем, необходимо заглянуть в ее прошлое. Зависимость существовала везде и всегда. Занимаясь своим исследованием в разгар опиоидного кризиса, я узнал, что человечество страдало от различных наркотических эпидемий с незавидной регулярностью в течение последних пяти веков и даже дольше. Многие столетия сдерживания, стигматизации и расизма отразились на том, как мы сегодня понимаем и лечим – или, скорее, не умеем лечить – зависимость. Долгое время концепция зависимости использовалась как оружие в войне – причем не только против наркотиков, но и против людей, которые их употребляют. Я был поражен тем, как давно наше общество страшится пагубного влияния технологий – от опиоидов, смартфонов и порносайтов до шприцев, телеграфа и сахара. Мне стало понятно, что зависимость не только медицинская проблема, она связана с вопросами идентичности, власти, прибыли, страха и, в конце концов, преданности.