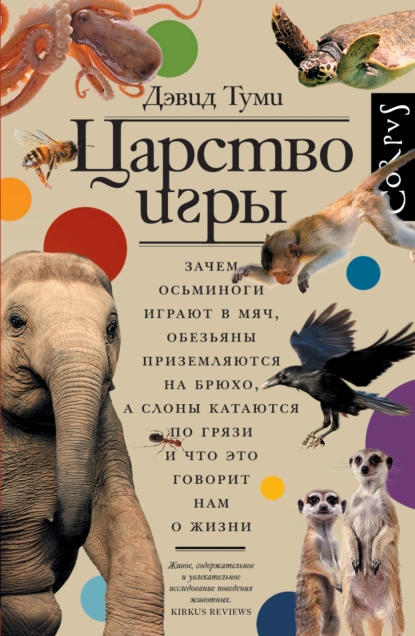

Дэвид Туми: Царство игры

- Название: Царство игры

- Автор: Дэвид Туми

- Серия: Нет данных

- Жанр: Биология и химия, Зарубежная образовательная литература, Зоология, Нейробиология, Эволюция и антропология

- Теги: Биологические исследования, Естественный отбор, Загадки природы, Зоопсихология, Игровая деятельность, Издательство Corpus, Интересные факты, Научные исследования, Эволюционная биология

- Год: 2024

Содержание книги "Царство игры"

На странице можно читать онлайн книгу Царство игры Дэвид Туми. Жанр книги: Биология и химия, Зарубежная образовательная литература, Зоология, Нейробиология, Эволюция и антропология. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Какой прок особям или виду в целом, скажем, от собачьих поклонов или поросячьих кувырков? В «Царстве игры» Дэвид Туми разбирает природу, смысл и загадки игрового поведения самых разных животных, от шмелей до людей. Автор перерабатывает в увлекательный и цельный рассказ массив серьезных научных знаний об отличительных чертах игры, ее распространенности в животном царстве, эволюционной истории и нейробиологии, а также о влиянии игры на жизнь особей и траекторию развития видов. Туми представляет игру как далеко не уникальный для людей продукт естественного отбора и одновременно – как богатого поставщика материала для него.

Онлайн читать бесплатно Царство игры

Царство игры - читать книгу онлайн бесплатно, автор Дэвид Туми

David Toomey

Kingdom Play

WHAT BALL-BOUNCING OCTOPUSES, BELLY-KLOPPING MONKEYS, AND MUD-SLIDING ELEPHANTS REVEAL ABOUT LIFE ITSELF

Published by arrangement with Elyse Cheney Literary Associates LLC and The Van Lear Agency LLC

© 2024 by David Toomey

© М. Елифёрова, перевод на русский язык, 2025

© ООО “Издательство Аст”, 2025

Издательство CORPUS®

Введение

Зимой 2020–2021 годов многие из нас испытывали тревожность, растерянность и одиночество. Мы разговаривали с экранами и от разговоров с экранами устали. Будущее, как правило, виделось лишь долгой чередой дней. Но однажды январским утром Смитсоновский национальный зоопарк в Вашингтоне, округ Колумбия, запостил видео со своих камер слежения за пандами. Ночью выпало 12 сантиметров снега, и две взрослые большие панды, Мэй Сян и Тянь Тянь, играли в нем: катались, кувыркались и медленно съезжали по длинному неровному склону. Видео завирусилось. Френды посылали его френдам, внуки – бабушкам и дедушкам, собачники – кошатникам. Многие смотревшие его на миг забывали о трудностях этого ужасного года и ощущали прилив радости. Игра панд подбадривала, не просто напоминала о нормальности (а в тот год много говорили о возвращении к нормальности), но служила отрадным свидетельством того, что, несмотря на все невзгоды, в мире еще остается место восторгу, даже счастью. В манере же их игры – в особенности у одной панды, которая съезжала на спине головой вперед, – воплощалась готовность отдаться на милость гравитации и инерции, доверчивое ожидание того, что все закончится хорошо. В этом смысле их игра виделась даже актом веры, столь необходимым в ту пору всем нам.

* * *

Играющие животные вызывают удивление, восхищение, даже благоговение. Однако до недавнего времени ученые уделяли играм животных мало внимания. Это довольно странное упущение. Игры людей, особенно человеческих детей, служат предметом особого раздела психологии уже более 100 лет. На другие формы человеческого поведения – брачное, социальное, родительское – проливают свет исследования тех же или схожих форм у других биологических видов. Казалось бы, библиотечные полки должны ломиться от книг, диссертаций и статей, описывающих и объясняющих игры животных. Однако это не так. По сравнению с другими формами поведения животных исследований игр крайне мало. Не существует ни журнала об играх животных, ни учебника или энциклопедии по играм животных, ни института игр животных, ни колледжа или университета с кафедрой их исследования. И за более чем 120 лет этой теме отдельно посвятили всего пять книг.

Почему же ей настолько пренебрегали?

Вероятно, по нескольким причинам. Во-первых, игра с трудом поддается определению. Специалисты, практикующие в широком спектре областей от детской психологии до культурной антропологии, предлагают самые разные определения: “игра лежит в основе всякого творчества и новаторства”, “игра есть жестокий спорт, подначки и конкуренция”, “игра – источник ритуалов и мифов, с помощью которых мы структурируем свою жизнь”[1]. Игру порой трудно отличить от других видов поведения – например, исследовательского или брачного. Даже когда игра четко определяется и идентифицируется, за ней бывает нелегко наблюдать, так как большинство играющих животных уделяет ей лишь несколько минут в день. Еще одна причина, по которой ученые пренебрегают игрой, связана не столько с тем, какое поведение животных считается игрой, сколько с тем, какое поведение ученых считается работой. До недавнего времени многие комитеты и грантодатели, которые одобряют и финансируют научные исследования, считали игры животных не заслуживающими серьезного рассмотрения. Лучше всех это было известно Яаку Панксеппу, основоположнику исследований эмоций у животных. В 1990 году он говорил в интервью, что игра – “тема, которую многие все еще считают довольно несерьезной и неважной”[2]. Этолог Гордон Бургхардт с явной досадой отмечает, что на его упоминания о своей работе по играм животных другие ученые часто отвечают лишь “веселым любопытством и байкой о своем питомце”[3]. Даже сами исследователи игрового поведения предполагали, что попытки понять его могут оказаться тщетными. Философ Дрю Хайленд в своей работе 1984 года “Вопрос игры” (The Question of Play) усомнился в том, что игре можно дать строгое определение, не то что проанализировать ее. Роберт Фейджен в своей великолепной книге “Игровое поведение животных” (Animal Play Behavior), потратив почти 500 страниц на обзор исследований и размышлений по теме, назвал игру “чистой эстетикой, которая откровенно сопротивляется науке”[4].

Эти настроения имели практические последствия. Ученые, считая, что фонды и научные комитеты не станут финансировать исследования игр животных, не ставят в центр своей научной повестки подобные вопросы. Со своей стороны, фонды и научные комитеты, не получая заявок на исследования игр животных, считают эту тему малоинтересной для ученых и потому не заслуживающей финансирования, так что в этой области предлагается меньше грантов. Научные руководители аспирантов, рассчитывающих на финансирование работы, советуют им поискать другую тему для диссертации. Со временем эти аспиранты становятся преподавателями колледжей и университетов и дают тот же совет собственным студентам. И так далее – в следующем поколении ученых, и в следующем. В 1980 году знаменитый натуралист, энтомолог и писатель Э. О. Уилсон обобщил проблемы изучения игр животных так: “Нет ни одной более размытой, труднопостижимой, спорной и даже немодной поведенческой концепции”[5].

Но положение меняется. В последние годы исследования игр животных получили новый импульс от двух развивающихся научных областей. Одна из них – культура животных. Культура и игра тесно переплетены, и постижению любых аспектов культуры животных может способствовать понимание их игр. Другая область – нейробиология. Новые методы и технологии визуализации мозга (в особенности позитронно-эмиссионная и магнитно-резонансная томографии) позволяют все более подробно картировать нейронные сети. В будущем они, возможно, покажут, как игра воздействует на химию мозга и нейронные пути и, наоборот, как эти химические процессы и нейронные пути обуславливают игру.

Клубок загадок

Вороны-подростки пикируют и делают поворот, подогнув одно крыло, снова расправляют крыло и разворачиваются. В полете они кувыркаются, преследуют друг друга и будто бы атакуют, делая ложные выпады. Дельфин-афалина наблюдал в дельфинарии, как его собратьев учат “ходить” на хвостах для выступления перед публикой, и после выпуска в дикую природу начал ходить на хвосте самостоятельно; к изумлению исследователей, его дикие сородичи стали делать то же самое. Слонов не раз замечали съезжавшими по грязи со склонов – то на брюхе, то на спине. Можно сказать, что вороны и дельфины совершенствуют обычные действия, оттачивая рефлексы и навыки, или занимаются ухаживанием. Но катание по грязи явно не имеет отношения ни к каким вообразимым слоновьим нуждам.

Все эти виды поведения – игра, и они представляют собой проблему для специалистов, изучающих поведение животных, то есть этологов. Поскольку такие виды поведения отнимают время и силы и к тому же бывают опасными, большинство этологов считает, что игра должна как-то помогать животному выживать или размножаться, то есть должна нести адаптивное преимущество или даже преимущества именно потому, что у нее слишком много очевидных недостатков. Однако в том, каковы могут быть эти преимущества, единодушия нет.

Вопрос, почему животные играют, тянет за собой гораздо больше вопросов. Этот предмет может показаться не столько единым, упорядоченным полем изучения, сколько рыхлым клубком загадок. Есть вопросы таксономии. Какие животные играют? Какие – нет? Есть проблемы определения и идентификации. Что именно считать игрой? Откуда нам знать наверняка, что то или иное поведение – игровое, а не, скажем, исследовательское? Есть вопросы о роли игры в развитии животного. Если животные играют, то лишь на определенных жизненных стадиях? Есть вопросы наследственности и среды. До какой степени игра инстинктивна? И в какой мере ей обучаются? Есть вопросы взаимосвязи между игрой и мозгом животного, его нервной системой. Какой нейронный механизм или процесс делает игру возможной или запускает ее? Необходимы ли для этого определенные части мозга? А определенные типы мозга? Затем еще есть вопросы эволюции и естественного отбора. Когда в долгой истории жизни на Земле появилась игра? Как именно она возникла в ходе эволюции? А как насчет будущего? Может ли быть, что в играх животных мы наблюдаем зачатки их культуры?

Следовательно, игры животных не просто очередная научная загадка – это набор загадок, причем нетипичных. Явления, лежащие в основе многих научных загадок – назовем лишь две: квантовую запутанность и темную материю, – довольно далеки от нашей повседневной жизни. Изучение их требует специальных знаний и, возможно, больших и дорогостоящих инструментов. Но игры животных повсюду вокруг нас, мы наблюдаем их каждый день. Для их изучения нам не нужны ученая степень или ускоритель частиц. Достаточно лишь наблюдать за животным, уделять ему свое внимание.

И есть причина, по которой оно заслуживает такого внимания.

Характеристики игры суть характеристики естественного отбора

С тех пор как дарвиновская теория эволюции путем естественного отбора была впервые представлена 160 лет назад, ее заметно развили и уточнили. В XX веке менделевская генетика объяснила ее механизмы, и теорию подкорректировали сведениями из микробиологии, биологии развития, а недавно и эпигенетики. При всем при том ядро теории остается неизменным. Естественный отбор – это фильтр или ряд фильтров, отсеивающий вредные вариации и пропускающий полезные, так что с каждым поколением организм становится все “более приспособленным”.

Естественный отбор обладает специфическими, четко определенными характеристиками. Например, он не имеет цели. У него нет намерения, нет задачи[6], и, как оговаривал Дарвин, он “не заключает в себе неизбежного прогрессивного развития”[7]. Он зависит от актуальных условий, то есть его направление не предопределено. Эволюция любого организма – это реакция на условия в данном месте в данный момент. Он – сюжет с открытым финалом. У эволюции любого организма нет ни начальной, ни конечной точки – этот факт подчеркивается в последнем абзаце “Происхождения видов…”, медленно нарастающем крещендо, финальная нота которого повисает в воздухе и так и не завершается: формы жизни, следует вывод, и сейчас “продолжают развиваться”. Во всех этих отношениях естественный отбор подобен игре. Как мы убедимся, есть и другие сходства – их так много, что, если бы можно было выразить процессы естественного отбора в одном виде поведения, это поведение оказалось бы игрой. Или наоборот, если бы понадобилось выбрать эволюционную теорию или взгляд на природу, моделью которого служила бы игра, это был бы естественный отбор.

Естественный отбор не просто важная деятельность, в которой участвуют живые организмы. Это деятельность сущностная, та, что отличает их от всего остального мира. Организмы много чего делают: они растут, преобразуют материю в энергию и в конечном итоге прекращают существование. Но на такие действия способны не только организмы. Пламя свечи и звезды тоже все это делают, а ведь они не живые. Можно найти и то, на что организмы способны, а огонь и звезды – нет: они воспроизводят себя. Но кристаллы тоже самовоспроизводятся, однако они не живые. Живые организмы делают лишь одно, чего не делают – и не могут делать – пламя, звезды и кристаллы: они эволюционируют путем естественного отбора.