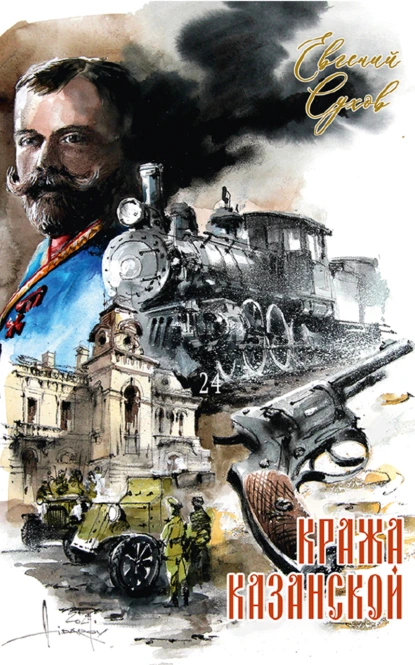

Евгений Сухов: Кража Казанской

- Название: Кража Казанской

- Автор: Евгений Сухов

- Серия: Русский бестселлер

- Жанр: Исторические детективы

- Теги: Детективное расследование, Захватывающие приключения, Исторические события, Остросюжетная литература, Связь времен

- Год: 2025

Содержание книги "Кража Казанской"

На странице можно читать онлайн книгу Кража Казанской Евгений Сухов. Жанр книги: Исторические детективы. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

В основе повествования лежат история создания иконы Божией Матери, написанной почти полторы тысячи лет назад, в VII веке, и события, связанные с ее судьбой. Автор, используя нелинейный временной принцип изложения, основанный на свидетельствах современников и многочисленных трудах исследователей нашего времени, останавливается на ключевых персонажах и фактах, достоверно подтверждающих сложный путь «хождения» иконы от одного владельца к другому, из одного государства в другое, пока, наконец, она не оказывается в Ватикане, в личных покоях Папы римского.

Исторические события разворачиваются в богато сплетенном повествовании: от византийских императоров до средневековых рыцарей, от уединенных монастырей до величественных соборов. Икона проходит через руки как святых, так и грешников, оставляя неизгладимый след на всех, кто с ней сталкивается. В книге рассказывается о многих исторических деятелях, чья судьба была связана с жизненным путем Казанской иконы Божьей Матери.

Онлайн читать бесплатно Кража Казанской

Кража Казанской - читать книгу онлайн бесплатно, автор Евгений Сухов

Часть I

Крамольник

Глава 1

Май 1903 года

Доклад военной контрразведки

Май задался. Всего-то канун лета, а распекало так, что впору принимать водные процедуры на Большом озере в Екатерининском парке. Только вчера прошла сильная гроза, окатив ливнем округу на двести верст, и вновь распекало солнце. Прохладу можно было встретить только в шумливой листве, которую мягко трогал теплый ветер.

Поначалу местом для основной резиденции Николай Александрович хотел выбрать Аничков дворец, где родился его отец – Александр Третий – и где на свет появился он сам. Но, поразмыслив, царь выбрал Царское село – весьма живописное место с Александровским садом и большими прудами, в которых плавали серебристые карпы.

Александровский дворец, где проживала венценосная семья, был заложен еще в 1792 году по распоряжению Екатерины II и строился для ее любимого внука великого князя Александра Павловича (впоследствии императора Александра I) в качестве дара к предстоящему бракосочетанию. Однако по каким-то причинам Александр к подарку бабушки охладел и, бывая в Царском Селе, предпочитал останавливаться в Большом Царскосельском дворце.

У его преемников отношения с Александровским дворцом сложились лучше. Николай I большую часть времени проводил в его стенах и сделал немало ради его благоустройства. Для Александра Александровича (будущего императора Александра III) дворец тоже был знаковым местом, его великокняжеской резиденцией. Уже став императором, из многочисленных летних дворцов он отдавал предпочтение Гатчинскому.

Николай Второй в качестве основной резиденции выбрал Александровский дворец, который считал родным домом. В каждое последующее императорское правление дворец улучшался и к 1903 году представлял собой красивое двухэтажное удлиненное здание с двойными флигелями по сторонам, исполненное в стиле романтического палладианского классицизма. Все здание было окрашено в ярко-желтый цвет, но величественные колонны фасада всегда оставались белыми.

Именно в его стенах протекала большая часть жизни венценосной семьи. Здесь же располагалось средоточие политической власти в России: здесь проводились важнейшие заседания правительства; в кабинеты дворца Николай Второй приглашал министров для доклада, в парадных залах принимал иностранных послов.

Николай Александрович пересек приемную, где по обыкновению размещались флигель-адъютанты, дружно вставшие при его появлении, и твердой поступью вошел в свой кабинет.

На его столе, расположенном подле камина и обитом ореховым деревом, в рамках стояли семейные фотографии, немного в сторонке из-под бумаг торчали три курительные трубки; перед креслом лежали две объемные папки, крепко стянутые красными тесемками: в первой находился доклад министра финансов Сергея Витте[1], во второй – заключение разведчика полковника Самойлова[2] о японской армии.

Сергей Юльевич отчитывался по прошедшему году: он сумел добиться значительного притока зарубежного капитала в Россию, а также всячески поощрял инвестиции в железнодорожное строительство, приоритетным считая Великий Сибирский путь. На Дальнем Востоке с огромной скоростью милитаризировалась Япония, и Витте, являясь активным противником возможной войны, призывал усилить дипломатию, чтобы избежать вооруженного конфликта. В противном случае индустриализация России значительно замедлится и можно будет забыть о проведении железнодорожного пути в этот отдаленный уголок страны.

В докладе полковника Владимира Самойлова отмечалось, что война с Японией практически неизбежна, и он со строгой математической точностью, будучи инженером, подсчитывал количество орудий и батальонов у каждой из сторон, предрекая скорое поражение русской армии.

Государю хотелось лично выслушать доводы полковника Самойлова. Прежде он не был с ним знаком, а потому для начала велел доставить копию личного дела военного разведчика. Биография Самойлова оказалась весьма прелюбопытной.

Свою военную карьеру Владимир Самойлов начинал с Полтавского кадетского училища, продолжил образование в Николаевском инженерном училище. Во время службы в Закаспийской саперной роте заинтересовался японской и китайской культурами. Как один из блестящих офицеров был направлен в Николаевскую академию Генштаба, которую закончил по первому разряду. За короткий срок сумел выучить японский и китайский языки, именно это обстоятельство послужило основанием для перевода Владимира Константиновича на должность помощника адъютанта штаба Приамурского военного округа. В то же время Самойлов стал заниматься разведкой в японских военных соединениях. Далее он был назначен штаб-офицером для особых поручений при Главном Начальнике Квантунской области. Участвовал в военных действиях в Китае, занимая должность начальника штаба 3-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. Последний год Владимир Самойлов в звании полковника пребывал военным агентом в Японии.

Ровно в назначенное время флигель-адъютант препроводил к государю русоволосого невысокого мужчину с тонко стриженными усами.

– Я вас представлял немного другим, – широко улыбнулся Николай Александрович.

– Похожим на японца, полагаю? – с серьезным видом поинтересовался полковник.

– Ну-у… Где-то так, – мягко улыбнулся Николай II.

– Не мудрено! Многие так думают, Ваше Императорское Величество, – озоровато заметил полковник.

– Вы присаживайтесь, Владимир Константинович.

– Благодарю вас, – Самойлов опустился на мягкий стул, обитый зеленым бархатом.

– С большим вниманием прочитал ваш доклад, – продолжал Николай II. – Вот он и сейчас лежит на столе… После него решил познакомиться с вами лично. Признаться, в нашем государстве таких людей, как вы, к сожалению, немного… Ваш вывод в отношении усиливающейся японской армии для меня был весьма неожиданным. Впрочем, как и для офицеров Генерального штаба. Значит, вы говорите, что война с японцами неминуема?

– Именно так, Ваше Императорское Величество, – уверенно произнес полковник, глядя прямо в глаза Николаю II.

– Расскажите вкратце, на чем основаны ваши выводы. Обоснуйте!

– Тогда у меня к вам такой вопрос: как вы относитесь к английскому боксу?

– Положительно, – серьезно отвечал государь.

– Значит, вы меня поймете… Русское командование зачастую уподобляется боксеру, что выходит на ринг с завязанными глазами и при этом рассчитывает победить сильного тренированного противника. Мы совершенно ничего не знаем о японской военной промышленности и не желаем этого знать. У нас должным образом не налажена даже военная разведка. А ведь не только Германия, но и Япония – наши стратегические противники, а между тем они – признанные лидеры, когда речь заходит об организации военной разведки. Еще в средние века в Японии, на всех ее островах, государство создало мощнейшую разветвленную систему полицейского шпионажа, притом в таких размерах, какие были немыслимы для стран Европы того же времени. Для японцев шпионаж – не просто добыча информации, это большое искусство! У нас же все выглядит по-другому, в России даже нет единого государственного органа, который бы координировал разведывательную деятельность всех ведомств. Так, например, разведкой занимаются офицеры Военного министерства и Адмиралтейства, и зачастую их выводы об одной и той же ситуации прямо противоположные. Разведчики стоят на страже интересов своих ведомств, а не государства в целом. Далее, в России никто не занимается систематизацией и анализом добытых разведданных, подготовкой обобщающих докладов для государя и Военного министерства. Такое положение я объясняю тем, что докладывать особенно нечего, потому что уровень разведывательной деятельности России крайне низок. Тем более разведке нечего сказать о Японии, которая до сих пор является закрытой страной.

– Японию я знаю не понаслышке, мне приходилось там бывать, – басовито произнес император. – Мне не показалось, что японцы ведут какую-то агрессивную политику по отношению к России, хотя там и совершили на меня покушение. Но это лишь частный случай… Возможно, что после вашего доклада я поменяю мнение… Но, в таком случае, как же налажена военная разведка у японцев?

– Последние годы Япония наращивает экономический и военный потенциал, что толкает ее собирать сведения о близлежащих территориях Китая, в особенности Маньчжурии, а также о Дальневосточном регионе России. Главным образом их интересуют вооружение и состав наших сухопутных соединений. Все эти многочисленные разведданные поступают в Генеральный штаб японской императорской армии.

– И что же они хотят? – хмуро спросил Николай Александрович.

– Того, что хотят все империи мира: природные ресурсы на смежных территориях для собственного пользования. А заполучить их можно только военным путем. Надо признать откровенно, мы до сих пор слишком мало внимания обращали на Японию, а наш Генеральный штаб по-прежнему считает, что ее армия и флот чрезвычайно слабые и не сумеют помешать нам утвердиться на Дальнем Востоке. Вот это и есть наша стратегическая ошибка… Нам бы не следовало забывать, что в действительности Япония – очень хитрый и опасный враг!

– Вижу, что вас отрекомендовали верно, вы действительно разбираетесь в разведке и знаете ее наиболее слабые стороны. Но позвольте с вами не согласиться кое в чем. Наше государство никогда не пренебрегало агентурой, на ее деятельность выделяются из казны сотни тысяч рублей. – Хмыкнув, Николай Второй добавил: – Поверьте, я знаю, о чем говорю. Лучшие офицеры русской армии, владеющие иностранными языками, направляются как агенты в европейские столицы, где ведут разведывательную деятельность. Результаты их работы приносят большую пользу России.

– Ваше Императорское Величество, не берусь умалять достоинства русских разведчиков. Хочу с вами согласиться, что в Германии, Франции, Румынии и других европейских государствах наши агенты действуют весьма грамотно и эффективно. Но эффективность нашей военной разведки значительно снижена на Дальнем Востоке. Это объясняется вполне разумной причиной: российская разведка просто не успевает за активным расширением наших территорий в Маньчжурии. А подготовка хороших агентов – дело трудное и кропотливое.

– Возможно, что вы правы, – задумавшись, ответил император. – И какие будут ваши предложения?

– Нужно изменить государственный подход к разведке. Мне довелось закончить Николаевскую военную академию, но военной разведке там нас не обучали, не преподавали даже азы! Разведка среди офицеров считается делом для дворянина недостойным, я бы даже сказал, непотребным… По их мнению, ею могут заниматься только низшие слои дворянства и мещане, сыщики да переодетые жандармы. Такое представление о разведке следовало бы сломить на государственном уровне. Добившись этого, мы сможем привлечь в разведку самые блестящие умы России! Только в таком случае можно улучшить качество добываемых сведений.

– Очень дельное замечание. Попробую изменить ситуацию, хотя сделать это будет крайне непросто. А вот каковы ваши личные наблюдения, Владимир Константинович, что вы думаете о японцах?

– Генеральный штаб явно недооценивает японцев. Они умнее, хитрее, изворотливее и сильнее, чем нам представляется. Армия в Японии непрерывно наращивается. Ее численность держится в строжайшем секрете. По самым скромным подсчетам, в ней не менее полумиллиона человек.

Пальцы государя нервно отбили по поверхности стола короткую дробь.

– Не мало… Но, по данным Куропаткина[3], их армия составляет немногим более трехсот тысяч.

– Японцы специально занижают численность своей живой силы, чтобы наша армия не успела к началу войны подтянуть дополнительные силы, – горячо заверил полковник Самойлов. – Японские контрразведчики весьма преуспели в разного рода дезинформации. Это как раз тот самый случай.