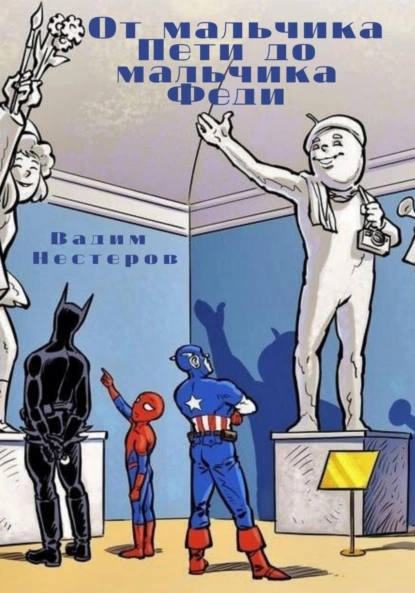

Вадим Нестеров: От мальчика Пети до мальчика Феди

- Название: От мальчика Пети до мальчика Феди

- Автор: Вадим Нестеров

- Серия: Нет данных

- Жанр: Биографии и мемуары, Документальная литература, Сказки

- Теги: Биографические очерки, Самиздат, Сказка, Сказочные герои

- Год: 2025

Содержание книги "От мальчика Пети до мальчика Феди"

На странице можно читать онлайн книгу От мальчика Пети до мальчика Феди Вадим Нестеров. Жанр книги: Биографии и мемуары, Документальная литература, Сказки. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Книга для всех, кто в детстве любил сказки. В ней я решил рассказать про рождение культовых сказочных героев, созданных отечественными авторами, в хронологическом порядке.

Получилась эдакая история СССР в сказках. Это второй том - сказки военных и послевоенных лет, от \"Сказки о потерянном времени\" до \"Простоквашино\". А между ними - Караколь и Незнайка, Алиса Селезнева и Сергей Сыроежкин, Крокодил Гена и многие другие.

Онлайн читать бесплатно От мальчика Пети до мальчика Феди

От мальчика Пети до мальчика Феди - читать книгу онлайн бесплатно, автор Вадим Нестеров

Драматургия, любимая мать гонорара

Мы закончили с тридцатыми годами и переходим к советским сказкам сороковых. Да, в основном это будут сказки военных лет, но та, с которой я хочу начать этот цикл, появилась на свет еще до войны, в 1940 году.

Это пьеса Евгения Шварца "Сказка о потерянном времени".

Надо сказать, что у культовых сказок сороковых есть одна отличительная особенность – почти все они появились на свет в виде пьес.

Сейчас сказки-пьесы почти не пишут (и уж точно они не становятся бестселлерами), а тогда писали очень активно.

Почему?

Во-первых, потому, что тогда театр был примерно тем же, чем сегодня для литературы являются компьютерные игры. Альтернативным, хотя и родственным, и при этом очень популярным способом развлечения, имеющим огромную аудиторию. Театры тогда были практически в каждом городе, они были несоизмеримо популярнее, дети ходили на спектакли как сегодня в кино, и всем этим "храмам Мельпомены" надо было что-то ставить. Поэтому пьесы-сказки были востребованы на ура.

По сути, это была отдельная ниша для авторов (как сегодня – писать диалоги в компьютерных играх) и выход на другую, очень многочисленную аудиторию. Которую без внимания, разумеется, никто не оставлял. Практически все довоенные сказки очень быстро обзавелись и драматическим вариантом, то есть были переписаны в виде пьес.

Пьесу «Три толстяка» Юрий Олеша написал в 1929-м, на следующий год после публикации сказки, Алексей Толстой, как я уже говорил, практически сразу адаптировал "Буратино" для сцены, были также созданы пьесы по "Айболиту", "Хоттабычу" и т.п.

Во-вторых, в случае успеха сочинение пьес становилось очень денежным занятием. В Советском Союзе драматурги обладали недоступной более никому привилегией: они получали отчисления живыми деньгами от каждого сыгранного спектакля.

Как так получилось, и за что им была дарована эта высочайшая милость – концов уже не найти, но расклад был незыблем и цифры не менялись десятилетиями: автору пьесы надо отстегнуть от валового сбора по 1,5% за каждый акт. Поэтому пятиактная, к примеру, пьеса давала 7,5% от сбора. Отдай и не греши.

Это очень много, и авторы популярных пьес были легальными миллионерами. В знаменитом докладе сусловской комиссии Сталину приводились умопомрачительные по тем временам цифры: «Так, драматург Барянов за публичное исполнение написанной им пьесы «На той стороне» получил только в 1949 году около миллиона (920,7 тыс.) рублей процентных отчислений. Драматург Софронов в том же году получил 642,5 тыс. рублей, братья Тур – 759 тыс. рублей».

Авторы пьес стали притчей во языцех, и даже советский миллионер Михаил Шолохов, отправляя как-то в «Правду» телеграмму с просьбой оплатить заказанную газетой статью, писал: «Гонорар не получен. Скромно напоминаю, что я не драматург. Привет. Шолохов».

Дело доходило до курьезов. Однажды в Белоруссии руководитель детского кукольного театра при клубе одного из минских заводов написал для своего театра пьеску. Творение неожиданно получилось удачным, пьеска стала популярной и впоследствии была поставлена в 104 (!) профессиональных кукольных театрах СССР. После этого нищий «кружковод» с заплатой в 80 рублей в одночасье стал одним из богатейших людей республики.

В общем, драматургами хотели быть многие, и не только потому, что они завидовали славе одного лысоватого сочинителя пьес из Британии.

Одним из таких "стремящихся" и был Евгений Львович Шварц. Сразу скажу – в этой книге я не буду говорить о его сказках для взрослых – тех, что и составили ему славу: "Обыкновенное чудо", "Дракон" или "Тень" – мы здесь все-таки про детские сказки.

Также я не буду подробно рассказывать биографию Шварца, поскольку этой темы я касался в другом своем очерке "Откуда взялся Волшебник из "Обыкновенного чуда".

В этой же главе я просто напомню – Евгений Шварц очень долго не мог найти свое место в литературе и занимался тем, что сегодня именуют "литературной поденщиной": работал на заказ, писал тексты для комиксов и придумывал темы для рисунков в "Мурзилке", выпускал какие-то странные книжки.

К примеру, его "Война Петрушки и Степки Растрепки" 1925 года – это в чистом виде аналог творчества литературных негров 90-х, писавших тогда всякую раскупаемую белиберду.

"Война Петрушки и Степки Растрепки" – это что-то вроде "Незнайка против Буратино". Будущий автор "Обыкновенного чуда" просто свел в книге двух популярнейших до революции детских персонажей: носатого Петрушку и волосатого Степку Растрепку (в немецком оригинале Struwwelpeter, буквально – "Неряха Петер").

Но с какого-то момента Евгений Шварц сосредоточился на драматургии и стал писать преимущественно пьесы.

Потому что нашел свою нишу – как выяснилось, драматург Шварц великолепно работает по чужим сюжетам, и никто лучше него не может переложить известную сказку для сцены.

Помните советский фильм "Снежная королева"?

Так вот, он не по сказке Андерсена, он по пьесе Шварца. Все эти Сказочники, Советники и прочие "детей надо баловать – тогда из них вырастают настоящие разбойники" были придуманы Шварцем в процессе перегонки сказки в пьесу.

И "Снежной королевой" он вовсе не ограничился, Шварц еще до войны переложил в виде пьес «Принцессу и свинопаса» и "Красную Шапочку", «Голого короля» и "Тень".

Но если адаптации у него получались прекрасно, то там, где он пытался писать свое, часто возникало что-то странное. Как, например, в пьесе "Новые приключения Кота в сапогах" 1937 года. Там Кот, расстроенный тем, что растолстел от бездельной жизни, попрощался с маркизом Карабасом и отправился искать приключений сами знаете на что. Устроившись крысоловом на корабль, он узнал, что сын капитана Сережа ведет себя странно. Оказалось – мальчик под заклятием злой жабы! Которая к тому же постоянно программирует ребенка:

"Направо – болота, налево – лужи, а ты, Сережа, веди себя похуже. Заговорит с тобою Кот, а ты ему, Сережа, дай камнем в живот".

"Новые приключения Кота в сапогах" стали первой сказкой для детей, написанной Шварцем на собственный сюжет – и, на мой взгляд, иллюстрацией к знаменитой пословице про блин.

Но на ней он, слава богу, не остановился, и написал еще три авторские детские сказки. Ко всем четырем, кроме изначальной версии в виде пьесы, он сделал еще и прозаическое переложение.

Вторую авторскую детскую сказку Евгений Шварц сочинит только в 1940-м, и именно она станет самой популярной.

Да, это "Сказка о потерянном времени".

"А мы все время убиваем время", или тайм-менеджмент 40-х

Еще одной отличительной чертой сказок сороковых была их суровость.

"Сказка о потерянном времени" Евгения Шварца, увидевшая свет в 1940 году в № 7-8 журнала "Костер", реально пугала.

Фабулу, я думаю, все знают. Ученик третьего класса Петя Зубов, как обычно, по дороге в школу, занимался всякой фигней:

Увидел он большое магазинное окно. А в оконном стекле, как в зеркале, увидел Петя Зубов себя. Стал Петя перед окном. Поклонился сам себе. Показал себе язык. Свернул рот на сторону. Поднял левую бровь. Поднял правую. Потом прищурился. Потом вытаращил глаза вовсю. Так он стоял и строил рожи, пока не вышел из магазина заведующий и не сказал:

– Мальчик, уходи отсюда прочь. Наша кассирша думает, что это ты ее дразнишь.

Когда же он, наконец, доплелся до школы, в гардеробе выяснилось, что юный пионер почему-то стал глубоким стариком. Вот таким, как на иллюстрации Ирины Казаковой.

Его даже мама родная не узнала и выгнала. Позднее, после всяких приключений, выяснилось, что виноваты во всем злые волшебники, которые воруют у бездельничающих детей время, после чего молодеют, а дети становятся стариками.

И вот здесь у любого ребенка холодело под ложечкой. Потому что с одной стороны – кто из нас без греха, а с другой – это же вообще самое жуткое, что только может случится с пионером. С одной стороны, снаружи ты взрослый, и потому автоматически лишаешься гарантированной поддержки и защиты взрослого мира. А с другой стороны – внутри ты ребенок и делать тебе в этом взрослом мире совершенно нечего, кроме как лечь и помереть на морозе.

Традиционные шуточки Шварца – "Мне же даже пенсию не дадут, я же работал всего три года. Да и как работал? С двойки на тройку!" – воспринимались при этом как изощренное издевательство.

В общем, пионер ощущал себя примерно как на иллюстрации Майофиса.

Так и хочется спросить: "Что с лицом, Петя Зубов?".

В общем, как вы догадались, в те суровые времена с детьми особо не сюсюкали, макая их в real life, как щенят – в воду.

Кстати, в первом, журнальном варианте сказки была другая концовка. Там не было никаких настенных часов, а, чтобы спастись, Пете Зубову требовалось до вечера найти еще трех постаревших пионеров, привести их в избушку, и когда вернутся помолодевшие волшебники – трижды произнести заклинание:

«Уна, дуна, рес,

Квинтер, баба, жес.

Вам придется туго —

Мы нашли друг друга!»

После первого заклинания волшебники вновь обернулись стариками, после второго – стали ростом примерно с курицу,

после третьего – "волшебники вдруг стали маленькими, как мыши. Но от этого они не стали добрее. Они бросились на ребят как бешеные".

Кровожадные мини-колдуны гнались за пионерами долго, и только у самого города их сожрали три кстати объявившиеся тощие кошки.

Дети остановились передохнуть. И Петя сказал радостно:

– Нет больше злых волшебников.

Вот такие сказки делали тогда в притихшем северном городе.

Потом, как мы знаем, жить стало легче и веселей, поэтому в книжном издании концовка смягчилась.

Вместо кошек-людоедов появились настенные часы, при вращении стрелок которых волшебники старели, а дети молодели. Ну и финалом – знаменитый эпизод, который рисовали, наверное, все иллюстраторы сказки, а не только Анатолий Елисеев.

При этом стоит понимать, что "Сказка о потерянном времени" не только, как сейчас говорят, криповатая, но и с литературной точки зрения весьма и весьма не ахти. По сути, прозаический вариант представляет собой даже не пересказ, а какой-то конспект пьесы – краткий, сухой и сжатый.

Именно поэтому, когда в 1964 году сказку экранизировал великий киносказочник Александр Птушко, мы получили редкий итог – фильм оказался лучше книги. И именно после этой экранизации "Сказка о потерянном времени" вошла в золотой фонд отечественных сказок.

Сценарий Владимира Лифшица оказался более развернутым и сбалансированным, чем сказка Шварца. Конспективную фабулу разбавили множеством эпизодов (вроде конфуза Пети при работе на башенном кране) и добавили новых действующих лиц – вроде верного петиного пса Барбоса, который позже будет блистать в фильме "Морозко".

Блестящий актерский ансамбль – Олег Анофриев, Рина Зеленая, Савелий Крамаров, Сергей Мартинсон, Георгий Вицин и другие – изрядно влил жизни в схематичные образы Шварца, которые в прозаической сказке, если честно, выступали не более чем функциями.

И, самое главное – светлая атмосфера 60-х в какой-то степени сгладила мрачность сказки. В итоге фильм Птушко, несмотря на более чем солидный возраст, и сегодня в строю, его с удовольствием смотрят и сегодняшние дети.

Правда, в самые напряженные моменты они все равно пригружаются и мрачнеют. Но тут уж ничего не поделаешь: дети – это Шварц, Шварц – это дети. Шварц со всеми разговаривает только по-взрослому.

Тем и ценен.

Что же касается мультфильма "Сказка о потерянном времени" 1978 года, то у него есть только одно, но несомненное достоинство.