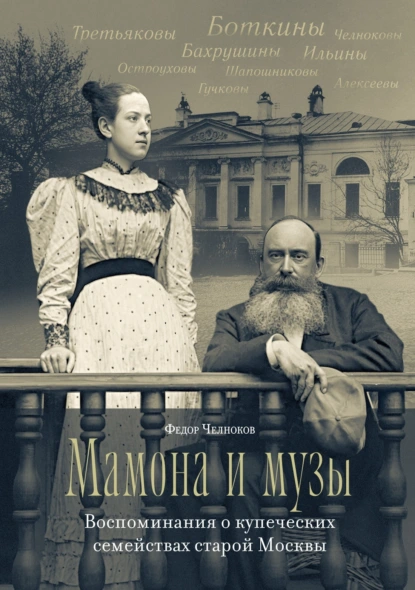

Федор Челноков: Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы

- Название: Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы

- Автор: Федор Челноков

- Серия: Персона. Династии

- Жанр: Биографии и мемуары, Документальная литература

- Теги: Воспоминания современников, Время и судьбы, Время перемен, Свидетели эпохи

- Год: 2025

Содержание книги "Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы"

На странице можно читать онлайн книгу Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы Федор Челноков. Жанр книги: Биографии и мемуары, Документальная литература. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Воспоминания Федора Васильевича Челнокова (1866–1925) издаются впервые. Рукопись, написанная в Берлине в 1921–1925 гг., рассказывает о купеческих семействах старой Москвы, знакомых автору с рождения. Челноковы, Бахрушины, Третьяковы, Боткины, Алексеевы, Ильины – в поле внимания автора попадают более 350 имен из числа его родственников и друзей. Издание сопровождают фотографии, сделанные братом мемуариста, Сергеем Васильевичем Челноковым (1860–1924).

Онлайн читать бесплатно Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы

Мамона и музы. Воспоминания о купеческих семействах старой Москвы - читать книгу онлайн бесплатно, автор Федор Челноков

© Alexis & Natalie Nikouline

© Фонд сохранения фотонаследия имени С. В. Челнокова

© Издание на русском языке, оформление ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 КоЛибри®

* * *

Рукопись предоставлена потомками Федора Васильевича Челнокова – Наталией и Алексеем Никулиными (Бахрушиными)

Издание проиллюстрировано стереофотографиями, фотографиями и монотипиями Сергея Васильевича Челнокова, предоставленными Фондом сохранения фотонаследия имени С. В. Челнокова

Автор предисловия Дмитрий Новиков

Автор комментариев Михаил Шапошников

Дмитрий Новиков

Федор Челноков и его воспоминания о московских семействах

Братья Челноковы[1] – автор воспоминаний Федор, мой собственный прадед и автор фотографий Сергей, а также Михаил и Василий Васильевичи – принадлежали к купеческому семейству, обосновавшемуся в Москве еще в середине XVIII века. Кирпичное производство Челноковых во второй половине XIX века стало одним из самых востребованных: из кирпичей с клеймом «Челноковъ» построены здание МХТ, северное крыло Политехнического музея, здание Московской думы (ныне Музей Отечественной войны 1812 года), почти вся Остоженка. Челноковы состояли в родстве со многими известными московскими купеческими династиями – Третьяковыми, Бахрушиными, Боткиными, Алексеевыми, Ильиными.

Челноковы – москвичи в особом смысле этого слова. Они принадлежали к тому слою московской потомственной промышленной интеллигенции, из среды которой вышли выдающиеся меценаты и коллекционеры, деятели искусств, ученые, политики. Достаточно вспомнить Щукина, Третьякова, Морозова, Алексеева (Станиславского), Гучкова, Шехтеля, Боткина. Почти все они так или иначе знали друг друга. Они принадлежали к одному кругу и были объединены вначале происхождением и достатком, а затем уже и общим пониманием жизни, тем, что называют «общей культурой».

Эта московская культура – умение жить по неписаным правилам сообщества – оказывается в центре воспоминаний Федора. Его интересуют детали человеческих характеров, в которых эти правила воплотились. Федор Челноков не прибегает к обобщениям, на которые обычно опираются авторы в эмиграции, описывая жизнь московского купечества. Здесь почти отсутствует «взгляд сверху» стороннего наблюдателя, антрополога или историка. Его антропологическая галерея вполне пристрастна и художественна.

Описание исчезнувшего московского мира вписано в автобиографию, что позволяет автору максимально широко охватить круг своих знакомств. Однако вместо рассказа о себе мы находим у него описание других. И в этом ускользании автора, когда его самые главные мысли остаются за пределами текста, обнаруживается личность пишущего, его способ не только писать, но и, возможно, жить. Именно через описание людей открывается общность внутреннего мира повествователя и тех, о ком он рассказывает. Мы видим то, что его с ними связывает, мы видим его как одного из них.

Рукопись Федора Челнокова была не нейтральным текстом, написанным автором, на досуге припоминающим прошлое, но погруженным в реальные переживания – ностальгии, одиночества, поиска опоры в настоящем, из которых рождался этот удивительный текст, где автор словно видит тех людей, о которых он говорит. Эта особенность памяти в воспоминаниях Федора Челнокова неожиданным образом сближает его с «Поисками утраченного времени», где детали туалета, обстановки, манеры говорить или привычки коллекционировать дорогие вещи становятся началами текста, как знаменитое печенье «мадлен» у Пруста. Достоверность памяти разворачивается подчас, словно кинематографическая сцена из «Дэвида Копперфилда». Действительно, из более 350 имен, встречающихся на страницах дневника и воспоминаний, неверное отчество было указано Федором Челноковым лишь в трех случаях, и это при отсутствии интернета!

Наиболее ценная черта воспоминаний Федора заключена в том, что он описывает этот мир изнутри, где главное – это обыденность, ее особое устройство, основанное на привычках, нравах, традициях или «менталитете». Устоявшаяся общность этого круга создает ощущение стабильности московского мира, где солидарность не только в родственных связях, в которых, как пишет Федор Челноков, «сам черт не разберется», не только в совместности капитала, но и в определенной культуре достоинства, внутренней интеллигентности, по которой отличают «своего» от «чужого». Она и будет тем общим звеном, которое связывает описанных Федором предпринимателей – воротил-старообрядцев – с новым поколением, получившим хорошее образование и повернувшимся к искусству и наукам.

Конечно, за этим присутствующим в тексте чувством «принадлежности к классу» стоит также определенная привычка к бытовому и интеллектуальному комфорту, культивированию красивой жизни, отсюда – коллекционирование, выливающееся в нечто большее. Многие из этих коллекций стали впоследствии национальным достоянием. Но напрасно мы будем искать разговора об искусстве, это не входит в задачи рассказчика: художественные, библиотечные собрания присутствуют здесь лишь как характеристики персонажа и его обстоятельств, атмосферы московских домов. Вместе с Федором, молодым человеком, мы впервые оказываемся в большой гостиной Боткиных, испытывая удивление от соприкосновения с новым для Федора миром – утонченной атмосферой семейства, давно вошедшего в верхи московской жизни, где произведения искусства стали привычной частью домашней обстановки.

Меня несколько отдаляло подробное описание светских развлечений, матримониальных союзов и всей материальной стороны брачных да и человеческих отношений, которая, не будучи главной в описаниях, тем не менее присутствует не только как фон описываемого характера или события, но как его конструкция. Сколько было приданого? Что в него входило? Был ли брак равным или морганатическим? Каково было финансовое положение самого автора на тот момент? Подчас, по школьной привычке искать в жизни «высокое», мне хотелось упрекнуть автора в материализме и бездуховности, поскольку я не находил следов всех тех знаковых дискуссий, столкновений мнений, которыми для меня была отмечена эпоха. А как же Серебряный век русской культуры в литературе, философии, искусстве? Где знаменитые похороны князя Трубецкого, всколыхнувшие всю Москву и ставшие прологом к Декабрьскому восстанию? А уход и похороны Толстого?

Постепенно я стал понимать, что именно хочет рассказать Федор Челноков. Концентрируясь на описании своего опыта, он намеренно сужает рамки разговора, приземляет, стараясь передать базовые моменты описываемого им мира. И здесь его рассказ оказывается удивительно точным описанием самой системы сложившихся отношений, где все материальное – вещи, дома, богатство, капитал – является важнейшей составляющей жизни этих людей, строящих новую материальную культуру. Вопрос не только в том, какой вы получаете доход и какое вам оставили наследство, но и в том, что вы из этого сделали. Материальное – часть этого мира. И вот Федор описывает те или иные московские дома, подробно останавливаясь на привлекших его внимание креслах, шкафах, безделушках как продолжении персонажа: они оживают и сами рассказывают о владельце. Эта поэтика вещного – важная черта текста Федора Челнокова, характеризующая не только автора, но и среду, эпоху. Однако и сами вещи, состояния, капиталы – все это не самоценно, все подвижно.

Но важнее характеры, создающие богатство. Здесь Федор Челноков раскрывает свой талант портретиста. Чего стоит история Бахрушина, помощник которого, войдя к нему в доверие, стал обкрадывать своего хозяина на очень значительные суммы. Поняв это в конце года, Бахрушин просто тихо уволил помощника. На вопрос Федора Челнокова, почему же он не заявил в полицию или не сделал публичного выговора вору, Бахрушин объяснил, что сам во всем виноват, поскольку это именно он дал возможность человеку впасть в соблазн, чрезмерно доверяя.

Удивительно видеть в его описаниях людей, ворочающих миллионами. То здесь, то там мелькнет небывалый, из каких-то иных времен вынырнувший характер, по-библейски целостный, причудливый, крутой. Федору Челнокову интересно говорить о людях, ему удается воссоздать портреты людей, которых он когда-то знал, словно он старается подобрать к ним финальный ключ, прежде чем мысленно расстаться. Чем характер самобытнее, тем больше внимания он ему уделяет, заново вглядываясь в человека. За описаниями угадывается не только наблюдательность и проницательный ум автора, но и симпатия, взгляд с близкой дистанции. Эта пристрастность превращает описание московских купеческих династий – задачу, которую Федор себе поставил, – в доверительный рассказ, постепенно погружающий читателя в московский мир, каким его помнит Федор Челноков.

Можем ли мы ему доверять, соглашаться с его оценками? Отдельные портреты могут показаться кому-то не совпадающими с представлениями о человеке, которые устоялись в литературе. Московские легенды, бывшие на слуху, могут быть пересказаны Федором по-своему. Действительно, в его оценках людей случается резкость, он старается смотреть прямо, без иллюзий, невзирая на то, чего человек добился в той или иной области. Его ирония часто может показаться несправедливой. И в этом ценность его свидетельства, которое дает еще один взгляд на московский мир, совмещая в своем рассказе факты и то уникальное, личное, ту точку обзора, откуда он наблюдает.

Удивительным образом в повествовании Федора Челнокова о прошлом мы не найдем и упоминания значимых исторических или культурных событий, о которых мы готовы услышать в рассказе очевидца, – о Русско-японской войне, о выборах в Государственную думу, наконец, об открытии памятника Гоголю в 1909 году. Хотя к организации торжеств по поводу открытия памятника брат Федора, Сергей Челноков, имел непосредственное отношение, сохранились его фотографии Станиславского и Немировича-Данченко на могиле Гоголя. Почему так?

Дело в избранной манере воспоминаний, где рассказчику важно говорить о том, что знает только он, постепенно перемещаясь по этому театру прошлого, возвращая ценность жизни в ее повседневном течении. Недаром все потрясения – войны, революции, манифесты, выборы – упоминаются автором не с точки зрения их исторической оценки, но лишь в той степени, в которой они конкретно затрагивали жизнь его родных, знакомых, почти всегда вынося за скобки оценивающую позицию историографа. В чем-то это напоминает фильм Алексея Германа – младшего «Гарпастум», где герои регулярно собираются играть в футбол, и это единственное занятие оказывается тем, что выдерживает испытание временем и позволяет пережить исторические катаклизмы. Но чего-либо подобного «гарпастуму», изобретенному режиссером, в мире реальном не случилось, когда исторический контекст, старательно выносимый автором за скобки, заявил о себе.

Сохранились шестнадцать пронумерованных тетрадей с мемуарами Федора Челнокова. Некоторые части рукописи были уничтожены его дочерью Лидией после его самоубийства в 1926 году. Авторский текст не был разбит на главы в соответствии с темами, о которых идет речь. Это были воспоминания в той изначальной форме, в которой они записывались, автор их не правил – новые заметки писались в продолжение уже написанного, а не вставлялись в соответствующее место в более раннем тексте. При подготовке к изданию для удобства чтения воспоминания о московской жизни были заново разбиты на части (тетради) и главы, чтобы соединить фрагменты на одну тему: «Под опекой Боткиных», «Бахрушины» и так далее.