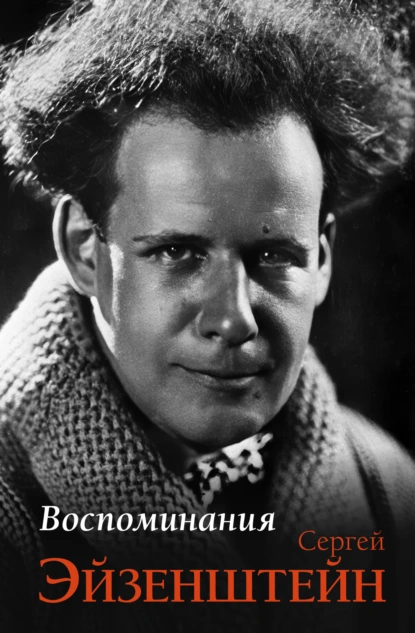

Сергей Эйзенштейн: Воспоминания

- Название: Воспоминания

- Автор: Сергей Эйзенштейн

- Серия: Из века в век (АСТ)

- Жанр: Биографии и мемуары

- Теги: Автобиографическая проза, Воспоминания, Знаменитые драматурги и режиссеры, История кино, Легенды кинематографа, Портрет эпохи, Советский кинематограф, Творческое наследие

- Год: 2025

Содержание книги "Воспоминания"

На странице можно читать онлайн книгу Воспоминания Сергей Эйзенштейн. Жанр книги: Биографии и мемуары. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

В сборнике представлено все творческое наследие Сергея Эйзенштейна, появляющегося перед читателем не только в роли великого режиссера, но и автора либретто, художника, теоретика искусства.

Книга раскрывает, как влияние автора «Броненосца “Потемкина”» и «Александра Невского» остается актуальным и сегодня при изучении истории и теории кино.

Сергея Эйзенштейна называют одним из символов XX века – эпохи, в которую кинематограф вышел на передовые позиции и стал «важнейшим из искусств». Режиссер-новатор стоял у истоков советского кино и во многом определил его облик. Его фильмы «Октябрь», «Броненосец “Потемкин”», «Александр Невский», «Иван Грозный», «Стачка» стали мировой классикой. Однако деятельность Эйзенштейна не ограничивается кинорежиссурой. Он был многогранно одаренным и чрезвычайно активным человеком: писал сценарии, либретто, ставил спектакли, оставил после себя целую плеяду талантливых учеников и интереснейшие работы по теории и практике зрелищных искусств, а так же несколько сотен рисунков, среди которых скетчи, шаржи, наброски декораций, раскадровки и т. д.

Творческое наследие Сергея Эйзенштейна сегодня актуально и востребовано. Его изучают профессионалы, оно вызывает неизменный интерес всех, кто интересуется историей, теорией и практикой кино и других зрелищных искусств, помогает понять, какой сложный путь прошел отечественный кинематограф.

В этой книге собраны эссе и статьи Сергея Михайловича, его воспоминания о детстве, пути в режиссуру, работе над фильмами, об интересных людях, а также теоретические и публицистические работы. Тексты проиллюстрированы его рисунками, созданными в 1920-1940-х годах.

Все вошедшие в книгу произведения ранее публиковались. Для нас важнее было не открыть нечто неизвестное, а показать многогранность и уникальность неординарного человека, которого по праву можно считать одним из столпов искусства кино.

Онлайн читать бесплатно Воспоминания

Воспоминания - читать книгу онлайн бесплатно, автор Сергей Эйзенштейн

© ФГУП МИА «Россия сегодня», 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Предисловие к книге

Сергей Эйзенштейн – знаковая фигура мировой культуры. Его можно назвать одним из символов ХХ века – эпохи, в которую кинематограф вышел на передовые позиции и стал «важнейшим из искусств», наиболее массовым и востребованным.

Режиссер-новатор Эйзенштейн стоял у истоков советского кинематографа и во многом определил его облик и направление развития, помог сформулировать основные задачи, постулаты, правила, принципы взаимоотношений со зрителем. Его фильмы «Октябрь», «Броненосец “Потемкин”», «Александр Невский», «Иван Грозный», «Стачка» стали классикой мирового кино, по ним учатся студенты творческих вузов, они входят в обязательную программу просмотра для любого, кто выбирает профессию, связанную со зрелищными видами искусства.

Впрочем, его деятельность не ограничивается одной кинорежиссурой. Сергей Михайлович был многогранно одаренным и чрезвычайно активным человеком. За свою не слишком долгую жизнь – всего 50 лет – он успел сделать очень много: разрабатывал вместе с ведущими режиссерами первых лет советской власти новые принципы театральных постановок, писал сценарии либретто, ставил спектакли, причем не только драматические, но и музыкальные, а также оставил после себя целую плеяду талантливых учеников и интереснейшие работы по теории и практике зрелищных искусств.

Кроме того, Эйзенштейн был прекрасным художником-графиком, завоевавшим известность на этом поприще еще до прихода в режиссуру. Его графическое наследие – это несколько сотен рисунков, среди которых скетчи, шаржи, карикатуры, наброски декораций, раскадровки, поиски облика персонажей фильмов и т. д.

Богатое творческое наследие Сергея Михайловича до сих пор вполне актуально, современно и востребовано. Уже несколько десятков лет оно служит основой учебных курсов, монографий, исследований, выставок, различных изданий и вызывает неизменный интерес не только специалистов, но и всех, кто интересуется историей, теорией и практикой кино и других зрелищных искусств.

Еще особенно интересны в личности Сергея Эйзенштейна его абсолютная приверженность своим убеждениям и настоящий, не показной патриотизм, любовь к своей стране, своему народу вопреки всем обстоятельствам и выпавшим на его долю испытаниям.

Мальчик из Риги, выросший в благополучной, как было принято говорить, «буржуазной» семье, на своих плечах вынес всю тяжесть Первой мировой и Гражданской войн, революции и разрухи начала 1920-х, пережил Великую Отечественную войну, знал и взлеты, и опалы, становился символом новой советской режиссуры и видел, как безжалостно уничтожаются его фильмы. И несмотря на все это, он ни разу в жизни не свернул с избранного пути, не усомнился в верности однажды сделанного выбора.

В 19 лет связав свою жизнь с революцией, со строителями нового общества, создателями нового искусства, Сергей Михайлович оставался верен им до конца. Еще и поэтому особенно ценно его творческое наследие. Ведь он был убежден, что вместе с «товарищами по борьбе» творит новое искусство для новой, построенной на совершенно иных принципах страны, нового общества. А потому не просто брал лучшие достижения российских и зарубежных художников, но творчески переплавлял их, создавал действительно новую творческую идеологию, сочинял постулаты, правила и принципы, благодаря которым советский кинематограф достиг высочайших вершин уже во второй половине ХХ века.

В этой книге собраны эссе и статьи Сергея Михайловича, его воспоминания о детстве, о пути в режиссуру, создании фильмов, об интересных людях, с которыми его сводила судьба, а также теоретические и публицистические работы.

Лучшим дополнением к ним мы посчитали графику Эйзенштейна – его самые разнообразные рисунки, созданные в 1920-1940-х годах. Кино – искусство ассоциативное, потому и расстановка их в книге подчинена не строгой логике тем и заголовков, а сделана интуитивно. Полагаем, что это поможет пробудить воображение читателя и освежить восприятие текстов. Тем более что некоторые из них, особенно в «профессиональной» части, достаточно сложны и требуют сосредоточенности и внимательности.

Все вошедшие в книгу произведения ранее публиковались. Для нас – создателей книги – важнее было не открыть нечто неизвестное (это все-таки работа профильных специалистов из ВГИКа, Дома кино, архивистов и теоретиков искусства), а показать многогранность и уникальность неординарного человека, которого по праву можно считать одним из столпов искусства ХХ века, – Сергея Михайловича Эйзенштейна.

Татьяна Альбрехт

Часть 1

Мальчик из Риги

О себе

Должен сразу же предупредить: записки эти – совершенно безнравственны.

И тут же должен огорчить тех, кто ожидает, что они полны безнравственных эпизодов, соблазнительных деталей или гривуазных описаний.

Это вовсе не так, и перед вами отнюдь не… «красный Казанова» или история любовных похождений русского кинорежиссера.

В этом смысле наиболее безнравственна из современных жизнеописаний, несомненно, автобиография Фрэнка Хэрриса «My life and my loves» (1923).

Этот очень неприятный, въедливый и назойливый автор расписал свою жизнь и свой «донжуанский список» с такой же неприятной откровенностью и с таким же отсутствием такта, как он это делал и в отношении большинства выдающихся своих современников.

И кто только не попадал под перо этого усатого человека с широко расставленными глазами шантажиста!

Я читал три тома его автобиографии в САСШ – конечно, «из-под полы» – в «неочищенном» издании, где для удобства все то, что цензура обыкновенно вычищает, было набрано другим шрифтом – «для удобства» читателей!

И что же?

Из всех гривуазных эпизодов я не могу вспомнить ни одного!

Да и вообще из всех трех томов запомнилась только одна – подозрительная по достоверности! – сцена о каком-то человеке – кажется, одном из первых «боссов» мальчишки Хэрриса, – на которого напал нервный смех такой силы, что трясло его трое суток подряд. После этого он умер, так как мясо от тряски «стало отделяться от костей» (!).

Так что, считая любовь и голод за самые мощные инстинкты, приходится прийти к выводу, что в области воспоминаний вовсе не они являются особенно впечатляющими.

Вероятно, в тех случаях, когда эти чувства изживаются до конца. Поэтому здесь об этих чувствах будет немного.

Еще меньше – из области шокирующих деталей и подробностей.

И безнравственны эти записки будут вовсе по другому признаку.

Они не будут морализующими.

Они не ставят себе нравственной цели или поучительного прицела.

Они ничего не доказывают. Ничего не объясняют. Ничему не научают.

Я всю жизнь в своем творчестве занимался сочинениями à thèse[1], доказывал, объяснял, поучал. А здесь я хочу профланировать по собственному прошлому, как любил я фланировать по старьевщикам и антикварам Александровского рынка в Питере, по букинистам на набережных Парижа, по ночному Гамбургу или Марселю, по залам музеев и кабинетам восковых фигур.

* * *

Я никогда не любил Марселя Пруста.

И даже не из снобизма, то есть сознательно, наперекор ужасно сильной моде на Пруста.

А, вероятнее всего, по той же причине, почему я не люблю Гаварни.

Меня всегда шокировало, что о Гаварни обычно говорится на одном дыхании с Домье.

А вместе с тем Домье – гений, граничащий с величайшими образцами творцов величайших эпох искусства, а Гаварни – не более элегантного бульвардье от литографии, сколько бы ни воспевали своего друга Гонкуры.

Имя Пруста было принято в двадцатых – тридцатых годах произносить на одном дыхании с именем Джойса.

И если Джойс – воистину колосс, чье величие переживет и моду, и нездоровый успех скандала от чрезмерно откровенных страниц «Улисса», и цензурные запреты, и затишье моды, и временное невнимание к его памяти, Марсель Пруст же не больше чем временно занимающий место, которое перескакивает в последующие годы к Селину, а позже к Жану-Полю Сартру.

Вероятно, этой моей нелюбовью к Прусту объясняется то обстоятельство, что я не очень точно помню, относилось ли удивление критики к непривычным его заглавиям только лишь к «Du côté de chez Swann» и «A l’ombre des jeunes filles en fleurs»[2], но и к общему заглавию – «A la recherche du temps perdu» («В поисках потерянного времени»).

Сейчас мое отношение к Прусту мало в чем изменилось, хотя именно сейчас я особенно остро «вибрирую» в ответ на это заглавие.

В нем же ключ к той безумной и витиеватой тщательности, с которой Пруст пишет, описывает, выписывает каждую неизменно автобиографическую деталь, как бы ощупывая, оглаживая, стараясь удержать в руках безнадежно уносящееся прошлое…

Вдруг, к пятидесяти годам, и во мне остро и мучительно возникает желание схватить и удержать ускользающее в прошлое свое потерянное время.

Кто-то из англосаксов очень хорошо сказал, что мы все живем так, как будто у нас имеется миллион лет впереди…

Живут, конечно, по-разному.

Одни – накопляя в себе время, другие – расходуя его рассудительно или безрассудно, третьи – теряя.

Пресловутого «Verweile doch, du bist so schön»[3] наша эпоха как-то лишена еще больше, чем эпоха Гете, в которой только могла гениально предугадываться эта центральная драма персонажей XX столетия…

В феврале сорок шестого года меня хватил сердечный удар.

На несколько месяцев, впервые за всю свою жизнь, я был насильно остановлен, прикован к постельному режиму. Кровообращение шло вяло.

Мысли шли медленно.

Несколько месяцев безусловно несменяющейся обстановки впереди.

Я был даже рад.

Я думал, что наконец-то осмотрюсь, огляжусь, одумаюсь.

И все пойму про себя, про жизнь, про сорок восемь прожитых лет.

Скажу сразу: ничего я не понял. Ни про жизнь. Ни про себя. Ни про сорок восемь прожитых лет. Ничего, кроме разве одного.

Что жизнь пройдена вскачь, без оглядок, как пересадка за пересадкой, как погоня за одним поездом с другого. С вниманием, неотрывно прикованным к секундной стрелке.

Поспеть туда-то. Не опоздать туда. Успеть сюда. Выбраться отсюда.

Как из окна вагона, мимо летят обрывки детства, кусок юности, пласты зрелости. Яркое, пестрое, вертящееся, цветастое. И вдруг ужасное сознание!

Что все это не удержано, не схвачено, только пригублено. Нигде не выпито до дна. И редко – проглочено, а не надкусано.

Подымаясь куда-то, чувствуешь, что жил уже мыслью о том, как будешь сходить с лестницы. Развязывая чемодан, уже думал об упаковке. Расставляя книги по полкам, задумывался над тем, кто будет снимать их с этих мест после моей смерти. И целуя в первый раз новые, еще чужие губы, я уже думаю о том, как на эти же губы ляжет поцелуй прощальный.

Пер Гюнт проходит через шторм сухих листьев – своих недоношенных мыслей, своих недосвершенных дел.

О Де Квинси рассказывают, что он нанимал квартиру, обрастал книгами, все бросал и убегал в новое место, где начиналось то же[4].

С миллионером Кингом Джиллетом, изобретателем безопасной бритвы, я познакомился, когда ему было за шестьдесят лет.

Он был помешан на строительстве загородных вилл в пустынных местах.

Из песков вырастал дом-дворец, обрастал садами, но строитель уже мчался в новую пустыню строить новый дворец и т. д. и т. п.

Так же, как-то в том же роде, прожил я эти многие годы в отношении событий собственной жизни.

Как тот мул, осел или конь, перед которым подвешен к собственному ярму пучок сена, за которым он бежит безудержно, безнадежно, вечно.

Одно я помню за долгие месяцы постельного режима.