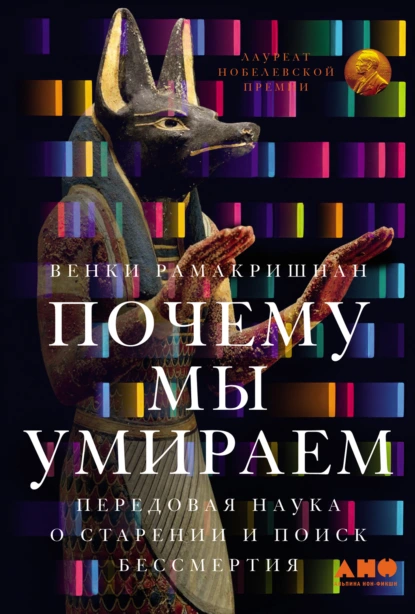

Венки Рамакришнан: Почему мы умираем: Передовая наука о старении и поиск бессмертия

- Название: Почему мы умираем: Передовая наука о старении и поиск бессмертия

- Автор: Венки Рамакришнан

- Серия: Нет данных

- Жанр: Биология и химия, Генетика, Геронтология, Зарубежная образовательная литература

- Теги: Бессмертие, Будущее человечества, Инновационные технологии, Медицинские исследования, Молекулярная биология, Научные гипотезы, Научные открытия, Научные эксперименты, Современные технологии, Старение, Футуристические прогнозы, Эволюционная биология

- Год: 2024

Содержание книги "Почему мы умираем: Передовая наука о старении и поиск бессмертия"

На странице можно читать онлайн книгу Почему мы умираем: Передовая наука о старении и поиск бессмертия Венки Рамакришнан. Жанр книги: Биология и химия, Генетика, Геронтология, Зарубежная образовательная литература. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Сегодня мы переживаем революцию в биологии. Огромные успехи достигнуты в понимании того, почему мы стареем – и почему некоторые биологические виды живут дольше других. Сможем ли мы когда-нибудь обмануть старость и смерть и жить в несколько раз дольше, чем сейчас?

Венки Рамакришнан приглашает нас в захватывающее путешествие к передовым рубежам биологии в поисках ответа на вопрос, обязательно ли нам умирать. Рассказывая о новейших достижениях науки, он рассматривает самые современные методы продления жизни путем вмешательства в физиологию человека.

Но что, если смерть выполняет необходимую биологическую функцию? И какую цену нам придется заплатить за попытки продлить свой век? Выдающийся ученый и мыслитель ищет ответы и на эти непростые вопросы.

Онлайн читать бесплатно Почему мы умираем: Передовая наука о старении и поиск бессмертия

Почему мы умираем: Передовая наука о старении и поиск бессмертия - читать книгу онлайн бесплатно, автор Венки Рамакришнан

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)

Переводчик: Николай Мезин

Научный редактор: Сергей Киселёв, д-р биол. наук

Редактор: Валентина Бологова

Издатель: Павел Подкосов

Руководитель проекта: Анна Тарасова

Арт-директор: Юрий Буга

Дизайн обложки: Андрей Бондаренко

Корректоры: Елена Воеводина, Наталья Федоровская

Верстка: Андрей Ларионов

Иллюстрации: Elfy Chiang

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Venki Ramakrishnan, 2024

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2025

⁂

Посвящается Вере – моей спутнице по старению

Введение

Почти ровно сто лет назад в египетской Долине царей экспедиция под руководством британского археолога Говарда Картера в ходе раскопок обнаружила давно погребенную под землей лестницу. Лестница вела к вратам с оттиском царской печати – верным знаком того, что за ними находится гробница фараона. Печать была нетронута, то есть в гробницу никто не входил больше трех тысяч лет. А то, что обнаружилось внутри, поразило даже опытного египтолога Картера[1]: мумия молодого фараона Тутанхамона в золотой погребальной маске изумительной красоты и множество изящных и богато украшенных предметов, тысячелетие за тысячелетием деливших с ним вечность. Гробницы фараонов были надежно укрыты от простых смертных – египтяне с невероятным старанием создавали объекты, которые другие люди никогда не должны были увидеть.

Великолепное убранство гробницы было связано со сложнейшим погребальным ритуалом, смысл которого состоял в преодолении порога в загробный мир. Вход в сокровищницу охраняла черная с золотом статуя Анубиса, шакалоголового бога подземного мира, роль которого описана в древнеегипетской «Книге мертвых». Свиток папируса с ее текстом нередко помещали в саркофаги фараонов. Ее легко принять за религиозное сочинение[2], но это скорее путеводитель, содержащий указания, как проходить полный опасностей путь через подземный мир в благословенную загробную жизнь. В одном из последних испытаний Анубис взвешивает сердце умершего, кладя на другую чашу весов перо. Если сердце окажется тяжелее пера, оно нечисто, и душа человека обрекается на ужасную участь. Если же испытуемый оказывается непорочным, он вступает в прекрасную страну, где его ждут еда, питье, плотские утехи и все прочие радости жизни.

Египтяне, конечно же, не единственные, кто верил, что за порогом смерти человека ждет вечная жизнь. Пусть в других культурах не принято было сооружать сложные по конструкции усыпальницы, какие строили для фараонов египтяне, со смертью у всех народов связано множество верований и ритуалов.

Интересно поразмыслить о том, как люди вообще осознали свою смертность. То, что мы знаем о грядущей смерти, своего рода случайность, для которой потребовалась эволюция разума, способного к самопознанию. Для этого, конечно же, необходимо достичь определенного уровня развития когнитивного мышления и способности к обобщению и вдобавок обрести язык для передачи этой идеи. Низшие формы жизни и даже некоторые сложные, например растения, не осознают смерти. Для них она просто случается. Животные и другие наделенные чувствами создания могут инстинктивно бояться опасности и гибели. Они понимают, когда умирает один из них, и некоторые даже, как мы знаем, оплакивают смерть сородичей[3]. Но нет никаких свидетельств[4] того, что животные осознают и собственную смертность. Я не говорю о гибели от насилия, несчастного случая или болезни, которую можно предотвратить. Я имею в виду неотвратимость смерти вообще. В какой-то момент мы, люди, поняли, что жизнь подобна бесконечному пиру, к которому мы присоединяемся, явившись на свет. Наслаждаясь этим пиршеством, мы замечаем, как другие приходят и уходят. Потом наступает и наш черед уйти, хотя праздник еще в полном разгаре. И нам страшно в одиночку выходить на ночной холод. Знание о неизбежности смерти так устрашает, что бо́льшую часть жизни мы отрицаем это знание. И если кто-то рядом умирает, не хотим прямо признать этого и прибегаем к иносказаниям, говоря, что человек «ушел» или «почил», ведь это внушает мысль, что смерть еще не конец, а лишь переход к чему-то новому.

Чтобы помочь людям смириться с осознанием их смертности, во всех культурах формировались системы верований и стратегий, отрицающие непреложность смерти. Философ Стивен Кейв утверждает[5], что поиск бессмертия не один век оставался локомотивом человеческой цивилизации. Все наши способы преодолеть собственную смертность он делит на четыре группы. Первая, или План A, – стараться жить в физическом теле вечно или как можно дольше. Если с этим не сложится, есть План B – после смерти воскреснуть. По Плану C, даже если тело уже распалось и нет надежды на его воскрешение, остается нематериальная сущность – бессмертная душа. И наконец, План D предполагает дальнейшее существование в своем наследии, будь то художественные произведения, монументы или биологическое потомство.

Человечество всегда тяготело к Плану А, а вот в том, что касается остальных трех, разные культуры расходятся. В Индии, где я вырос, индуисты и буддисты охотно обращаются к Плану C, исповедуя веру в то, что у каждого человека есть бессмертная душа, которая способна пережить смерть, воплотившись в новом человеческом теле и даже в теле совсем других живых существ. Авраамические религии – иудаизм, христианство, ислам – придерживаются одновременно планов B и C. Они утверждают бессмертие души, но также проповедуют идею о том, что когда-то в будущем мы воскреснем из мертвых и предстанем перед судом Господа во плоти. Возможно, поэтому они традиционно предписывают хоронить тела мертвых нетронутыми и запрещают кремацию.

Представители некоторых культур, например древние египтяне, перестраховывались, включая все четыре стратегии в свою систему верований. В монументальных усыпальницах они сохраняли мумифицированные тела фараонов, чтобы те могли воскреснуть в загробной жизни во плоти. Одновременно египтяне верили в существование души, называемой ба, которая представляла собой сущность человека и не исчезала после его смерти. Первый император объединенного Китая Цинь Шихуанди использовал все возможные способы для обретения бессмертия[6]. Переживший множество покушений на свою жизнь, покоривший враждебные царства и поднявшийся на вершину абсолютной власти, он обратился к поискам эликсира жизни. Император отряжал чиновников расследовать любые, даже малейшие слухи о его существовании. Неудача в поиске почти наверняка означала жестокую расправу, так что многие из этих посланцев благоразумно ударялись в бега и больше не подавали о себе вестей. Одновременно Цинь в дерзновенной попытке соединить планы B и D приказал построить ему в Сиане мавзолей размером с город, согнав на строительство 700 000 человек. В усыпальнице поместилась армия из 7000 глиняных воинов и лошадей – чтобы охранять усопшего властителя до момента нового рождения. Цинь Шихуанди умер в возрасте 41 года в 210 г. до н. э. По иронии судьбы его жизнь, возможно, сократили ядовитые снадобья, которые он принимал для ее продления.

Наши способы примирения со смертью стали меняться с наступлением эпохи Просвещения и началом развития современной науки в XVIII в. Рост рационализма и скептицизма означает, что мы, хотя еще и цепляемся за какие-то варианты планов B и C, в глубине души вовсе не уверены в их действенности. Фокус сместился на поиск средств для продления биологической жизни и на посмертное сохранение наследия человека.

Любопытная особенность человеческой психологии: даже смиряясь с мыслью о своей неизбежной смерти, мы испытываем сильную потребность в том, чтобы нас помнили. Сегодня самые богатые люди вместо возведения гробниц и монументов занимаются благотворительностью, финансируют различные проекты и фонды, которые надолго их переживут. Во все эпохи писатели, художники, музыканты и ученые искали бессмертия в творчестве. Однако в конечном счете продолжать жить лишь в своем наследии – все же не самая утешительная перспектива.

Если вы не могущественный монарх, не миллиардер и не Эйнштейн, не отчаивайтесь. Есть способ оставить не только наследие, но и память о себе, доступный едва ли не каждому из живущих, – продолжиться в потомстве. Стремление продолжить род, чтобы часть тебя жила и после твоей смерти – один из сильнейших биологических инстинктов, созданных эволюцией, и он настолько важен в жизни, что далее мы еще много будем о нем говорить. Но даже при том, что мы любим детей и внуков и хотим, чтобы они жили долго после нашего ухода, мы знаем, что они отдельные существа с собственным сознанием. Это не мы.

Вместе с тем большинство из нас не проводит жизнь в непрерывной экзистенциальной тревоге из-за осознания своей смертности. Напротив, наш мозг[7], похоже, выработал защитный механизм, представляя смерть событием, которое случается с другими людьми, но не с нами. Этому самообману способствует изоляция умирающих. В прошлом человек постоянно сталкивался с умирающими, но сегодня люди умирают в пансионатах и больницах, вдали от наших глаз. Вследствие этого большинство из нас, особенно те, кто помоложе, в повседневной жизни ведут себя так, будто мы бессмертны. Мы много работаем, предаемся увлечениям, добиваемся каких-то больших целей – все это помогает нам отвлечься от возможного беспокойства по поводу смерти. И все же, какой бы тактики мы ни придерживались, полностью спрятаться от осознания собственной смертности мы не можем.

Все это возвращает нас к Плану А. Стратегия, к которой миллионы лет прибегают все способные чувствовать существа, – это оставаться в живых как можно дольше. С самого раннего возраста мы инстинктивно избегаем опасности, хищников, врагов и болезней. За тысячелетия это всеобщее стремление научило нас защищаться от нападений, строя сообщества и крепости, создавая оружие и армии; оно также заставило нас искать снадобья и лекарства и в конце концов привело к появлению современной медицины, в частности хирургии.