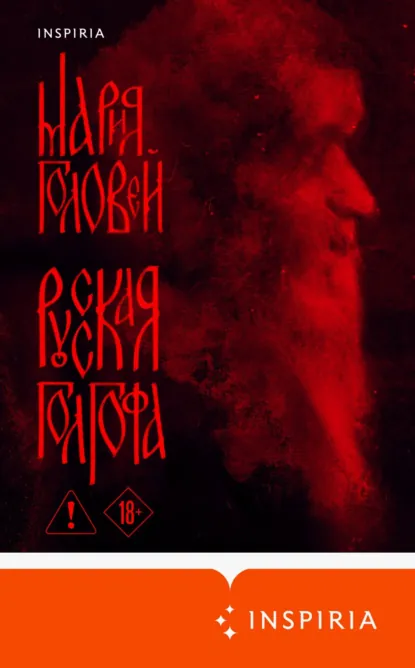

Мария Головей: Русская Голгофа

- Название: Русская Голгофа

- Автор: Мария Головей

- Серия: Loft. Современный роман. В моменте

- Жанр: Биографии и мемуары, Историческая литература

- Теги: Жизненный путь, Повороты судьбы, Революция в России, Современная литература, Философско-исторические размышления

- Год: 2025

Содержание книги "Русская Голгофа"

На странице можно читать онлайн книгу Русская Голгофа Мария Головей. Жанр книги: Биографии и мемуары, Историческая литература. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

«Русская Голгофа» – одно из драматичных событий русской истории. Патриарх московский и всея Руси Алексий II именно так назвал печально известный Бутовский расстрельный полигон, поскольку там погибли сотни православных священников, монахов и монахинь, прихожан.

Мальчиком Самуила забрал царский офицер из глухого селения на Крайнем Севере, обменяв на борзых щенков, и привез в Рязанскую губернию. Судьба его до определенного момента складывалась вполне счастливо – он отучился в гимназии, получил профессию и работу, женился на хорошенькой дочери священника, сам, выйдя на пенсию, стал священнослужителем. Но жил он в эпоху больших перемен – революций, Первой мировой и Гражданской войн, слома привычного уклада жизни. Судьба Самуила Бубенцова – это судьба праведника поневоле, маленького человека, который хотел жить, служить Богу и людям.

Онлайн читать бесплатно Русская Голгофа

Русская Голгофа - читать книгу онлайн бесплатно, автор Мария Головей

© Головей М., текст, 2025

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

* * *

памяти моих мамы и бабушки

Часть первая

1

– Самуил Ермолаевич, да подумай, на что тебе это? Согласись! Зачем себе жизнь ломать?

– Да на что мне та жизнь? – священник вздохнул. У него был мягкий акающий говор, что-то напевное, подумал деревенский староста. Да и «что» иерей произносил со звонким «ч».

Деревня Мары была обычной, не лучше и не хуже, чем другие деревни и села Московской области. Душ насчитывалось с полторы тысячи. Дома добротные стояли широкими улицами, везде носились чумазые ребятишки наперегонки с рябенькими курицами, в тенистых садиках прогуливались с грудничками молодые мамаши и совсем дряхлые старухи, уже более ни для чего не годные. Жизнь шла своим чередом. Пару лет назад из Рязанской губернии перевели их в разряд района, для каких таких нужд, никто так понять и не смог.

Однако голодные годы позади, все как будто бы налаживается. В деревне активно функционирует колхоз «Передовик», где трудится почти все взрослое население Мар и соседних поселений.

– Отстань, Володенька, мне надо жену похоронить, отмучилась она. А ты тут с указивками ко мне.

Староста кивнул. Понимал, что сейчас не сдвинуть ни в какую сторону Самуила Ермолаевича. Большое горе, хоть и мучилась его София, долго мучилась.

2

Самуил прикрыл рукой глаза, переносясь мыслями в свое детство – в крошечную деревню где-то на реке Индигирка, в короткое северное лето 1874 года. Как будто ему не полагается помнить свое сиротское безрадостное существование в дому какого-то дальнего родственника с пихрой детей, помиравших чуть ли не каждые полгода, но он помнил.

Бурная мимель[1] проносит мимо него прошлогодние листья, смываемые с крутых берегов, ветки, мелкую рыбешку, резвящуюся на неласковом солнце, да всю его жизнь проносит, не замирает ни на минуточку.

Хочется поймать за хвост это юркое время, да не дается оно, каждый раз выскальзывает из детских ладошек, из взрослых и старческих ладоней, манит неверным мерцанием.

Он не знал, когда и как умерла его мать, где сгинул отец, сколько себя помнил, он жил в доме крикливой тетки и никогда не бывающего дома дядьки. Их дети относились к нему, как и друг к другу, – с обычным детским безразличием, которое сменялось интересом только в моменты игр и бурных драк за самый вкусный кусочек оленины и ледяной рыбной строганины. Особого тепла эти дети не видели ни от кого – ни от собственной матери, ни от малочисленных соседей, разве что священник старался быть ласковым со своей паствой, да и то, похоже, чтобы не разбежались обратно к своим капищам.

Вдруг его трогает за плечо высокий, странно одетый мужчина, не из здешних – с серыми, тусклыми глазами в пол-лица, как будто эти глаза его пожирали, вбирали в себя, грозясь уничтожить:

– Мальчик, здравствуй! Ты понимаешь христианский язык?

Самуил кивнул, задумался – а ведь и верно, христианский, так и батюшка Алелекэ, Алексий, значит, и говорит: «Молвите слова христианские, а не тарабарщину языческую», хотя от имени Алелекэ так и не отрекся, радуется, когда к нему так.

– Значит, понимаешь? Но не говоришь? Немтырь?

Мальчик покачал головой, не решаясь что-либо ответить.

– Как с тобою сложно! Отведи меня к вашему старосте, голове, как у вас здесь это называется?

И мальчик повел нетерпеливого офицера к батюшке Алелекэ, в куцую деревянную церковь с покосившейся папертью – как раз закончилась заутреня, когда Самуил пришел к Индигирке ловить время. Сдобный, весь колышущийся священник теперь уже, наверное, обедал с дряхлым дьячком и певчими в маленьком сарайчике позади церкви, называемом трапезной.

А в глубине той храмушки грозными, почему-то карими очами всех встречал Христос. Не спасения обещали те глаза, а огнь и мещ. Зато пели там чу́дно – матушка Олимпиада, жена батюшки Алелекэ, грудным густым почти басом всегда дотягивала вкусные аллилуйи и угощала то сушеной кислой клюквой, то кусочками просфорок, сбрызнутых сладким красным вином; и чахоточная Анка тоненьким своим дрожащим голосочком вторила иерихонской трубе Олимпиады – приблудыш из какой-то соседней деревни, без роду-племени, блажная.

Что с ними всеми сталось после того, как Самуила забрал офицер, бог весть. Ему почему-то казалось, что они перестали существовать или застыли в том виде, в котором он их тогда оставил. И если сейчас, спустя шестьдесят с лишним лет отправиться туда, к Индигирке, то можно застать и старого Алелекэ с его Олимпиадой, и блажную Анку, перебирающую дрожащими пальцами засаленные четки, и тетку с дядькой в своем дряхлом домишке…

О чем там разговаривали священник с офицером, Самуил не знал, он поплелся домой, к дядьке, надеясь на скудный обед, может, на лишний кусок хлеба, который сегодня утром месила ичтай[2], хотя, по правде-то, никакая она ему не тетка, а Танат – никакой не дядька, а какие-то в пятом колене родственники покойной матери.

Как это всегда бывает в больших семьях, вся детвора, включая парочку соседских чумазых мальчишек, уже устроилась за большим грубым столом и ожидала, когда хозяйка поставит на стол большой горшок с опаней, жирным супом из обрезков, оставшихся после разделки оленя, и тарелку с горячим еще после печи хлебом.

Маленькому и щуплому Самуилу всегда доставалось локтями по выпирающим ребрам, а вот похлебки и хлеба – как придется. Но сейчас мальчик был голоден и беспокоен после встречи с нездешним офицером, поэтому угрюмо сам расталкивал галдящих друзей, стараясь занять место посерединке, поближе к еде.

Ичтай – особенно злая и крикливая – остервенело стукнула горшком об стол, расплескивая содержимое, и принялась отчитывать по очереди каждого, на кого у нее падал взгляд. А уж когда ее ледяные синие глаза дошли до Самуила, она и вовсе как взбеленилась, подскочила к нему, несмотря на свою неповоротливость из-за кривой ноги, схватила за ухо и выволокла из-за стола.

– А ну иди! Иди, говорю! Что ты натворил? Украл что у офицера, эйвачергин[3]?

Так за ухо тетка и вытащила сопротивляющегося, разревевшегося от несправедливости мальчика на улицу, швырнула под ноги удивленному офицеру.

– Забирай, хоть три шкуры с него сдери. Лишним ртом будет меньше!

Офицер в нерешительности почесал неаккуратные усы, что-то прикинул в уме.

– Ты лошадь и сапоги чистить умеешь?

Мальчик поднял заплаканные, чуть раскосые глаза на офицера и кивнул. Заношенные коротковатые штанишки сильно съехали, пока тетка тащила его из дома во двор, поэтому мальчик старался незаметно их подтянуть.

– Мамаша, коли тебе мальчишка не нужен, то отдай его мне. Денег у меня нет, чтобы его выкупить, а вот хорошие злые щенки найдутся, сука родила с месяца два назад. Злые щенки, сильные. Тебе в этих краях как будто не помешают, а то муж возьмет, когда оленей погонит.

Ичтай прищурилась, сплюнула.

– Да так забирай! Хотя… хорошие, говоришь, щенки? Злые?

3

Его забрал с собой тот офицер. По дороге в Рязанскую губернию, из которой он был родом, офицер поручал мальчику обхаживать лошадь по мере сил, но лучше парнишка справлялся с чисткой сапог, щетка и вакса в руках у него горели. Потому у офицера – единственного из всех – всегда были щегольски сверкающие сапоги. Денщик дяди Василия, а фамилию Самуил, кажется, так и не узнал, с ревностью относился к мальчику, стараясь попрекнуть каждый раз, когда представлялась для этого возможность. Офицер с кривой усмешкой посматривал на пикировки старого денщика и осмелевшего мальца, иногда вставляя:

– Ну, не боись, не боись, дядька, скоро отделаемся от пострела. Я его старинному другу своему сдам на воспитание.

Офицер не обижал, не драл за уши, напротив, хорошо кормил и пытался учить грамоте, когда было время. Аз, буки, веди и всю эту премудрость Самуил освоил очень быстро, особенно ему нравились замысловатые титло над буквами и пузатые красные буквицы «Молитвослова». А когда они оказались в деревеньке Мордвиновка, офицер сдал мальчика на руки тамошнему старосте, старинному товарищу его отца по армии – Ермолаю Федотовичу Бубенцову, кулаку и крепкому хозяйственнику. Так мальчик стал Самуилом Ермолаевичем Бубенцовым, потому как не помнил он ни имени своего отца, ни фамилии, а быть как бы сыном Таната он не захотел.

В Мордвиновке у Самуила была вольница – местный дьячок Иаким быстро выучил его чистописанию, счету, начаткам латыни, Закону Божию, церковному пению и нотной грамоте, русской истории. В школу отрок не пошел, потому как схватывал все слишком быстро, за четыре года освоил всю обязательную программу и был готов к поступлению в гимназию, куда и прошел довольно легко после вступительных экзаменов.

Ермолай Федотович любил приемыша как будто сильнее, чем родных детей, давно уже выросших и разъехавшихся по разным сторонам губернии. Жена его давно лежала на погосте, умерев в родах много лет назад. Но, несмотря на тоску и сложности с детьми, оставшимися сиротами, он так и не решился жениться снова. Нрав имел крутой, однажды чуть не зашиб конюха насмерть за то, что тот продал без ведома хозяина жеребенка, а всем сказал, что тот помер. Но остыл Ермолай Федотович быстро и просто выгнал с позором конокрада. А Самуил стал утешением для него на старости лет – был шустрым, смышленым, ласковым ребенком.

Пробегав в субботу полдня с гусями и собаками по двору, Самуил валился на лавку на кухне и засыпал, пока нянька или повариха его грубо не расталкивали и, ворча, не заставляли ужинать тюрей либо кашей со свиными шкварками, либо, если мальчик совсем забегается и заиграется, получал он ломти черного хлеба с салом, а в постные дни с пахучим подсолнечным маслом и пучками зеленого лука.

Той первой осенью в Мордвиновке Самуил впервые увидел яблоневый сад – у приемного его отца он был огромным, с множеством разных сортов: от кислой, душистой антоновки, созревавшей позднее всех, до прозрачного, тонкокожего белого налива, от могучих богатырей, висевших на ветках до самых заморозков, до коричневого штрифеля с кашеобразной мякотью.

Мальчик с удовольствием лазил по деревьям, помогал собирать урожай, аккуратно срывая каждое яблоко и складывая в плетеную ивовую корзинку, висящую на пеньковой веревке на шее. Ему нравилось разглядывать плоды, выискивать с червячками, такие ему разрешали сразу съесть. А вот сильно поклеванные птицами яблоки пузатый дядька Митяй требовал бросать на землю, потом их соберут и часть отнесут скотине, а часть пойдет в перегной.

И такая та осень выдалась для Самуила – счастливая, какая бывает только в детстве. Когда и звезды видишь каждую ночь, и каждый день удивляет своей новизной, и все самое интересное еще впереди.

4

Осьми лет Ермолай Федотович отдал Самуила в Рязанскую мужскую гимназию под присмотр внучатого племянника, тамошнего воспитателя, имя которого стерлось со временем из памяти. В тот год директором гимназии стал знаменитый Кульчицкий, его гимназисты видели редко, а потому не воспринимали серьезно, в отличие от суровых учителей латыни или арифметики. Семь лет учебы пролетели одним мигом для Самуила, предметы давались ему легко, хоть особых талантов он и не проявлял, разве что обладал абсолютным слухом и приятным баритоном. Вечера и выходные проводил он, околачиваясь на клиросе Никольской церкви и ухлестывая за настоятельской дочкой Сонечкой.

Сонечка – всегда в светлых платьицах и кружевных платках – застенчиво подпевала на службе, снимала огарки с подсвечников и очень красиво читала «Часы», когда псаломщик Илия ей это разрешал. Вся жизнь ее проходила между клиросом и уроками с доброй гувернанткой дома.