епископ Михаил Семёнов: Протопоп Аввакум. Боярыня Морозова: три забытых повести

- Название: Протопоп Аввакум. Боярыня Морозова: три забытых повести

- Автор: епископ Михаил Семёнов, Иван Лукаш

- Серия: Религия. Старообрядчество

- Жанр: Историческая литература, История православной церкви

- Теги: Духовная мудрость, Исторические романы, Мученичество, Раскольники, Старообрядчество

- Год: 2025

Содержание книги "Протопоп Аввакум. Боярыня Морозова: три забытых повести"

На странице можно читать онлайн книгу Протопоп Аввакум. Боярыня Морозова: три забытых повести епископ Михаил Семёнов, Иван Лукаш. Жанр книги: Историческая литература, История православной церкви. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Впервые в современном издании собраны редкие исторические повести рубежа XIX–XX века, принадлежащие перу писателя Ивана Лукаша и епископа Михаила (Семёнова). Их основа – подлинные документы, народные предания и воспоминания современников. Авторы стремились к исторической точности и избегали произвольного вымысла, сохраняя художественную силу повествования.

Сборник открывается повестью о протопопе Аввакуме – исповеднике старообрядчества, почитаемом как священномученик. Его подвиг задаёт контекст, на котором раскрываются судьбы его ближайших сподвижниц: боярыни Феодосии Морозовой, её сестры княгини Евдокии (Марфы) Урусовой и Евдокии Уруслановой. Все они стали жертвами церковного раскола и приняли мученическую смерть, оставаясь верными древнему благочестию.

Современники ценили эти повести за историческую правду и силу духовного чувства. Иван Лукаш умел соединять живое повествование с уважением к национальной традиции, а епископ Михаил писал как пастырь, обращаясь к сердцу читателя.

Недаром Лев Толстой, размышляя о старообрядцах, замечал: «Старообрядцы сохранили живую веру, чего мы, господствующие, давно лишились». Эти слова точно передают дух сборника, где история и вера звучат вместе. Это напоминание о несгибаемом мужестве и духовной высоте людей XVII века.

Онлайн читать бесплатно Протопоп Аввакум. Боярыня Морозова: три забытых повести

Протопоп Аввакум. Боярыня Морозова: три забытых повести - читать книгу онлайн бесплатно, автор епископ Михаил Семёнов, Иван Лукаш

Серия «Религия. Старообрядчество»

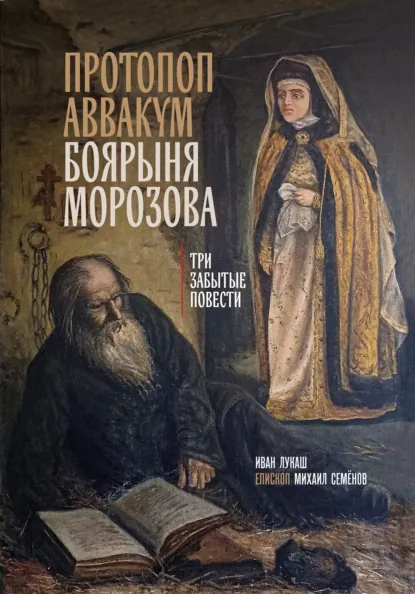

В оформлении обложки использована олеография

П. Щеглова

по картинке

К. В. Лебедева и Н. И. Богатова

«Боярыня Морозова у протопопа Аввакума», 1889 г.

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Иван Лукаш

Боярыня Морозова

Глава из неизданной книги

Звезды небес. Тихая ночь… В глухом Боровске, на городище, у острова лежал камень, поросший мхом, а на камне были высечены забвенной московитской вязью буквы, полустертые еще в 60-х годах прошлого века:

«Лета 7… погребены на сем месте сентября в 11 день боярина князя Петра Семеновича Урусова жена его, княгиня Евдокия Прокопьевна, да ноября во 2 день боярина Морозова жена, Федосья Прокопьевна, а в иноках схимница Феодора, дщери окольничего Прокопия Федоровича Соковнина. А сие положили на сестрах своих родных боярин Федор Прокопьевич да окольничий Алексей Прокопьевич Соковнины».

Огни лампад никогда не горели над суровой могилой Федосьи Морозовой и меньшей ее сестры Евдокии, не теплилось никогда церковной свечи.

Только звезды небес. Тихая ночь.

* * *

Боярыня Морозова и княгиня Урусова – раскольницы. Они приняли все мучительства за одно то, что крестились тем двуперстием, каким крестился до них Филипп Московский, и преподобный Корнилий, игумен Печерский, и Сергий Радонежский, и великая четверица святителей московских. Во времена Никона и Сергий Радонежский, и все сонмы святых, до Никона в русской земле просиявшие, тоже оказались внезапно той же старой двуперстной «веры невежд», как вера Морозовой и Урусовой.

Это надо понять прежде всего, чтобы понять что-нибудь в образе боярыни Морозовой.

Надо понять, что, живи во времена Никона Сергий Радонежский, он, может быть, еще грознее, чем протопоп Аввакум, восстал бы на «правление» вековой русской молитвы, векового подвига Руси во Христе, и «правления» – кем? – такими непрочными греками, невеждами и торгашами, как Лигарид и Лихуды.

Надо понять, что не за пресловутую «букву» поднялись стояльцы двоеперстия, а за самый Святой Дух Руси. Они поняли, что с «новинами Никона» искажается призвание Руси, они почуяли ужасающий разрыв единой народной души, единой мысли народной, падение и гибель Русской земли.

Все это надо понять, чтобы осмелиться коснуться самого прекрасного, самого вдохновенного русского образа – образа московитской боярыни Федосьи Морозовой.

* * *

Свет тихий, все разгорающийся, исходит от нее, чем ближе о ней узнаешь.

Великомученица раскола. Но никакого раскола, откола в ней нет. В образе боярыни Морозовой дышит самое глубокое, основное, что есть в русских, наше последнее живое дыхание: боярыня Морозова – живая душа всего русского героического христианства.

Не те, вероятно, слова, и не мне найти настоящие слова о ней, но кажется боярыня Морозова потомку разгадкой всей Московии, ее душой, живым ее светом.

И потому это так, что боярыня Морозова – одна из тех, в ком сосредоточивается как бы все вдохновение народа, предельная его правда и святыня, последняя, религиозная тайна его бытия.

Эта молодая женщина, боярыня московитская, как бы вобрала в себя свет вдохновения старой Святой Руси и за нее возжелала всех жертв и самой смерти.

* * *

Боярышне Федосье Соковниной шел семнадцатый год, когда за нее посватался стольник и ближний боярин царя Алексея Глеб Иванович Морозов.

В семье окольничего Прокопия Соковнина старше Федосьи были братья Федор и Алексей, а ее младше – сестра Евдокия.

У Соковниных хранилась с Василия Третьего память об иноземных предках: они вышли из немцев и в своих праотичах были сродни ливонским Икскюлям, а имя Соковнины приняли от жалованного села Соковня.

Как странно подумать, что в страстотерпице русского раскола, в той, в ком дышит так прекрасно душа всей Московии, шла издалека твердая и упорная немецкая кровь.

Боярышня была ростом невысока, но статная, легкая в походке, усмешливая, живая, с ясными синими глазами. Так светлы были ее волосы, точно сияли в жемчуговых пронизях и гранчатых подвесках. Мы не любопытны знать о предках, ничтожна наша историческая память. И боярыню Морозову мы помним разве только по картине Сурикова. Одинокий Суриков могуче чуял Московию, она, можно сказать, запеклась в нем страшным видением «Утра стрелецкой казни».

* * *

А было боярышне Федосье Прокопьевне семнадцать, когда сам царь благословил ее на венец образом Живоначальной Троицы, в серебряных окладах и на цветах.

Ближний боярин Морозов, ему далеко перевалило за пятьдесят, суровый вдовец, ревнитель Домостроя, спальник царей Михаила и Алексея, – спальники же следили за нравами дворцовых теремов и девичьих, – крепко тронулся светлой красой синеглазой Федосьюшки и ввел ее в свой дом.

С нею вошла в дом Морозова молодость и веселость. Старшие братья Алексей и Федор, без сомнения, любили сестру, только одним глубоким братским чувством могло быть написано «Сказание о жизни», какое написал позже о сестре брат Федор. А младшая, Евдокия, как то бывает часто, во всем, не думая, подражала старшей, как бы повторяла ее жизнь. Брат Федор позже напишет о сестрах, что они были «во двою телесех едина душа».

Знаменитый человек Московии, один из самых ее мудрых и светлых людей, Борис Морозов, брат мужа юной боярыни, также полюбил ее «за радость душевную».

Радость душевная – какие хорошие, простые слова… В них сквозит вся юная боярыня Морозова, усмешливая, синеглазая, легкая, с ее светлой головой, сияющей, как в теплое солнце, в жемчуговой кике.

Вот это – надо заметить: подвижницы вышли не от ярых изуверов и изуверок, не от дряхлых начетниц молелен, а из живой, веселой и простодушной московской молодежи.

Молодой Московией была боярыня Морозова, радость душевная…

* * *

Правда, за молодежью морозовского дома подымается вскоре такой могучий, такой огромный, точно само грозовое небо Московии, человек, как Аввакум.

С 1650 года он стал духовником молодой боярыни, ее домашним человеком, другом, учителем. Это были те времена «неукротимого» протопопа, когда он был близок к цареву Верху, водил дружбу с царским духовником Стефаном Вонифатьевичем, те времена, о каких Аввакум отзовется позже с веселой насмешливостью:

– Тогда я при духовнике в тех же полатех шатался, яко в бездне мнозе…

А на Москве это были времена Никона. Точно черная туча гнетущая налегла и затмила свет: Никон.

Смута духа, поднятая Никоном, без сомнения, куда страшнее всех наших Смутных времен.

Из Смутных времен Русь вышла победоносная, в светлом единодушии. Она вышла из великого настроения порывом единодушного вдохновения. Русь, в испытаниях Смуты, впервые за все века вполне обрела, поняла себя. Она была охвачена единодушным желанием устройства, освящения и освежения всей своей жизни. Она уже нашла свою твердую основу в двенадцати Земских Соборах царя Михаила. Такой она приблизилась и к временам царя Алексея.

Тишайший царь как бы только длил тихую весну, какая стала на Руси со светлых дней царя Михаила, и своими Уложениями, в общем движении к устройству Дома Московского, желал все уладить и в Московской Церкви.

Но с крутым самовластием Никона церковное Уложение обернулось духовным разложением, исправление – искажением, перемена – изменой. Никонианство для крепких московских людей обернулось предательством самой Христовой Руси.

Именно Никон расколол народное единодушие, вынесенное из Смуты, рассек душу народа смутой духовной. И те, кого отсекли, откололи «новины», с вещей силой почуяли в «черном Никоне» дуновение жесточайшей бури «черного бритоусца Петра», конечное потоптание Московии, забвение народом его призвания о преображении Отчего Дома в светлый Дом Богородицы. Они поняли, что так померкнуть самому духу Святой Руси. С какой нестерпимой болью поняли они, что Никон нанес удар по самому глубокому, последнему, что есть у народа, – по его вере.

За русскую веру, как они ее понимали, заблуждаясь или не заблуждаясь, за русскую душу, за дух Святой Руси они и пошли на дыбы и в костры.

Из Смутных времен Русь вышла единодушной. Но после духовной смуты, поднятой Никоном, не нашла она единодушия и до наших дней.

* * *

Можно представить, как в доме стольника Морозова молодежь, родня Федосьи Прокопьевны и она сама слушали огненные речи Аввакума.

Он-то весь – как сверкание последней молнии московской, как один вопль о спасении Руси, об отведении чудом Божиим сокрушительного, занесенного над Русью удара. Аввакум уже предвидел за Никоном кнут и дыбы Петра. И вещий клекот его тревоги передался молодой боярыне.

Морозова переняла его святую тревогу.

Весь мир веселой и простодушной молодой женщины, знатной боярыни, большой московитки, был потрясен. Аввакумовы зарницы осветили ей все: Русь зашаталась в вере, гибнет. И жизнь стала для нее в одном: как спасти Русь, отдавши для того, когда надо, и себя.

Последнее допетровское поколение, последняя молодая Московия – такие как Федосья Морозова, или княгиня Евдокия Урусова, или их брат Алексей Соковнин, – вошли в Никонову смуту и в ней, как и последнее поколение старой России, погибли в истязаниях и пытках смертельной борьбы за Русь.

* * *

Что видели кругом глаза молодой боярыни?

Над Московией, по слову одного современника, воскурялась великая буря. Духовная гроза потрясла всех. Московия билась, как в чудовищной лихорадке-огневице, захлебнулась в клокочущих спорах, стала исходить бешенством духовной распри.

Вся Москва сотряслась от воплей, споров. Всюду – в избах, хоромах, в церквах, на мостах, в Китай-городе, на Пожаре – вопили, исходили яростью, больше не понимая друг друга, спорящие о вере, о Никоне, о перстах, аллилуйе, сколько просфор выносить за обедней, сколько концов у креста, как писать Iисус, о жезлах и клобуках, и как стали Троицу четверить, и как звонить церковные звоны.

Точно всю душу Московии перетряхнуло. Распря шла о словах, о буквах, о клобуках, а желали понять и защитить самую Русь, с ее праотеческой верой, старым крестом и старой молитвой.

Страшная смута духа перекатывалась тяжелыми валами от торжищ и корчемниц до дворца, где клекотали много дней о вере, а с Софьей, царь-девицей, когда стал мутить Девичий терем, закачало все царство, и хлынула, наконец, страшным стрелецким бунтом.

И рухнула у ног Петра в утро стрелецкой казни, когда Московия с зажженными свечами сама пела себе отходную под виселицами и пыточными колесами. Рухнула и растеклась, как будто исчезла.

Нет, не исчезла, но вбилась, глубоко и глухо, как клин, в каждую русскую душу.

* * *

У боярыни Морозовой родился сын, его нарекли Иваном. Но радость материнства не победила, не утишила нестерпимой тревоги за Русь.

Морозова точно ищет, чем спасти Русь от всего, что надвинулось на нее, и, как все люди, ставшие за старую Русь, не знает другого спасения, кроме молитвы. Молодая боярыня, можно сказать, припала к молитве. Суровым обрядом, истовым чином она точно желает огородиться от потемневшего мира, так чает вымолить Светлую Русь.

– Пора нам наконец понять, в чем наши московские отцы полагали силу обряда: молящийся обрядом воплощает дух, как бы оформляет его, как бы преображает обрядом жизнь вокруг себя, отодвигает всю небожественную, нестройную, неистовую стихию мира, заполняя вокруг себя все божественной стройностью, истовостью обряда, чина, каждочасной молитвы.

В доме Морозова шли самые суровые долгие службы, правила, чтения. Боярыня замкнулась в монастырском домашнем обиходе.

Особенно заговорили о том на Москве после смерти ее мужа, в 1662 году.

* * *

Ей еще не было тридцати, когда она стала домодержицей, матерой вдовой.