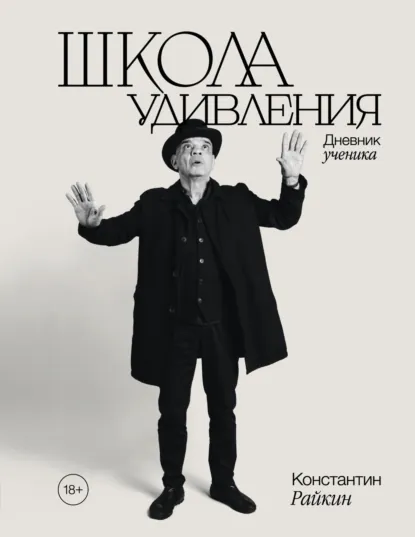

Константин Райкин: Школа удивления. Дневник ученика

- Название: Школа удивления. Дневник ученика

- Автор: Константин Райкин

- Серия: Константин Райкин. Автобиография

- Жанр: Биографии и мемуары, Кинематограф / театр

- Теги: Время и судьбы, Знаменитые актеры, Портрет эпохи, Творческий путь, Театральная жизнь, Театральное искусство, Философско-культурные размышления, Фотоархив

- Год: 2026

Содержание книги "Школа удивления. Дневник ученика"

На странице можно читать онлайн книгу Школа удивления. Дневник ученика Константин Райкин. Жанр книги: Биографии и мемуары, Кинематограф / театр. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Первая автобиография Константина Райкина – народного артиста России, профессора, актёра, режиссёра и вдохновителя театра «Сатирикон».

Это не сухие мемуары, а откровенный дневник человека, который всю жизнь остаётся учеником – в искусстве, в профессии, в жизни.

Внутри:

• Семейные истории, тёплые воспоминания о выдающихся родителях – Аркадии Райкине и Руфь Райкиной-Иоффе и о доме, где всё начиналось.

• Детство, юность, путь к сцене, становление актёра и режиссёра.

• Живые портреты Марселя Марсо, Корнея Чуковского, Иннокентия Смоктуновского, Олега Табакова, Петра Фоменко и многих других.

• Размышления о театре, профессии и тайне творчества.

• Более ста уникальных снимков: от детских фотографий до редких кадров из закулисья, многие из которых публикуются впервые.

Великий актер открывает секреты мастерства, делится воспоминаниями о судьбоносных ролях и встречах. Перед вами – живые уроки от человека, чья жизнь неразрывно связана с театром.

Онлайн читать бесплатно Школа удивления. Дневник ученика

Школа удивления. Дневник ученика - читать книгу онлайн бесплатно, автор Константин Райкин

При участии

Фонда поддержки и развития культуры имени Аркадия Райкина

и

Высшей школы сценических искусств

(Театральной школы Константина Райкина)

Фото на обложке – А. Иванишин

© Райкин К. А., текст, 2025

© Ананская Анна, текст, 2025

© Фото из личного архива Райкина К. А.

© Фото из архива Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина

© Фото из архива Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина)

© Фото из архива Школы-студии МХАТ

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

Вступление

Моя жизнь и моя работа теснейшим образом связаны и переплетены. Они неразрывны. События, эмоции и размышления моей жизни оказывают непосредственное влияние на то, что и как я делаю на театральном поприще в качестве актера, режиссера, педагога и художественного руководителя. И наоборот, все мои театральные «путешествия и приключения», репетиции, общение с режиссерами, премьеры, удачи, поражения, неимоверные трудности профессиональных преодолений, отношения с партнерами, учениками, коллегами по работе, учителями, зрителями, драматургами, анализ этих отношений, а также чувства и мысли, связанные с драматургией, литературой, поэзией, живописью, музыкой, то есть постоянная профессиональная деятельность, оказывают сильнейшее влияние на всю остальную мою жизнь. Остальной же жизни, за вычетом всего, что связано с работой, остается, в общем-то, совсем немного. По ходу и в потоке всех этих переплетений и взаимозависимостей накапливается огромный профессиональный и человеческий опыт, который хочется осмыслить и кому-то передать.

Я прекрасно понимаю из собственной практики, что опыт – это не только хорошо, но и плохо. Плохо, потому что опыт конечен. Опыт – это штампы, клише, закостенелость, упертость, колея и так далее. Тут я хочу сразу оговориться. Все, о чем здесь написано, очень субъективно и касается исключительно моих личных ощущений и мыслей. Кому-то это может совсем не подходить, показаться странным, а иногда неприемлемым и даже диким. Тем не менее, поскольку все это написано очень откровенно, местами бесстыдно и, по сути, исповеднически, надеюсь, что какими-то «боками» это может кому-то быть полезным. Надеюсь, этот кто-то поймет, что в своих глубоко интимных, потаенных профессиональных и человеческих ощущениях он не одинок. Бывает, это очень поддерживает и ободряет, когда вдруг открываешь: «О! И у него так же».

Конечно, когда я говорю о чем-то, чем увлекаюсь, а я почти всегда здесь говорю о том, чем всерьез взволнован, я в силу своего темперамента звучу порой категорично. Но, опять-таки, прошу понять: это лишь мои личные убеждения. Вообще, по природе своей я ученик, то есть способен удивляться и признавать свою неправоту, что и отражено в названии этой книги.

Кстати, насчет названия. Слово «удивление» здесь имеет два смежных значения. Удивление как важнейший компонент актерской игры, ибо практически любой персонаж сцены в какой-то момент пьесы сталкивается с чем-то неожиданным, и удивление есть естественная живая реакция на это. Качество этой реакции есть важнейшая информация о характере персонажа.

Удивление же в реальной жизни говорит о способности непосредственно и остро реагировать на происходящее вокруг, оценивать его адекватно и свежо. Это свидетельство высокой жизненной энергии. Среди взрослых людей такое встречается нечасто. Посмотрите, как много удивляются дети. Конечно, ведь они находятся у самых истоков жизни, переполнены новыми ощущениями от нее, еще не привыкли, не поскучнели, не притупились. Очень важно и во взрослом возрасте всеми силами сохранять эту детскость ощущений, чувствовать остроту жизни.

Думаю, что «школа удивления», помимо методологического применения в театральных профессиях, это в более широком смысле наука быть живым. В конце концов, быть человеком. Ведь потеряв способность удивляться, а значит, задавать вопросы, человек утрачивает важнейшую составляющую своей сути. Может быть, это одна из главных мыслей этой книги.

Вполне допускаю, что ее будет не слишком просто читать. В ней нет линейности. В силу всего вышесказанного в ней воспоминания детства, юности и последних лет переплетены с профессиональными рефлексиями, коллизиями, методологическими соображениями, впечатлениями от общения с высочайшими мастерами актерского и режиссерского искусства, оценками и размышлениями о современной классической драматургии, режиссуре и так далее и тому подобное. Все это не очень причесано. И хорошо. Я так и хотел.

Мысли о такой книге время от времени возникали у меня, но и улетали в силу постоянной острой занятости. Если бы не Анна Ананская, которая решительно и волево направила меня на эту идею и буквально шаг за шагом помогала на выбранном пути, выстраивая, координируя, контролируя, фиксируя, редактируя всю работу, этой книги просто не было бы. Я выражаю ей свою бесконечную благодарность.

Итак, поехали.

Котя Райкин

Когда я родился, мне долго выбирали имя, никак не могли определиться. В какой-то момент мой дедушка, мамин папа Марк Львович Иоффе, сказал: «Ну вот кто у вас в театре духовный предводитель?» Родители ответили: «Ну Станиславский, Константин Сергеевич…» Вот так, похоже, я и получил свое имя. Папа, мама, сестра Катя всю жизнь называли меня Котей. Некоторые близкие друзья обращаются ко мне так до сих пор.

Первые детские воспоминания – зрительные, они связаны с родителями – с лицами, с нашей собакой Кузей – это был королевский пудель, черный, большой. Врачи не разрешали мне какое-то время его трогать… И вот мне нельзя, а я так хочу. Я к нему обращаюсь, говорю: «Кузя, Кузя, мне не разрешают тебя гладить…»

Я вообще помню себя с очень раннего возраста. Кровать с сеткой защитной – значит, я был еще совсем маленьким. Помню, как мне делают укол. Страшно. Все обещают, что больно не будет, а оказывается наоборот. Позже мама мне рассказывала, как им с папой было стыдно, потому что я повернулся и спросил: «Вы знали, знали, что мне будет так больно?!»

Я вырос очень терпеливым: уколы мне делали в несметном количестве. У меня, например, был фурункулез во время съемок, и меня кололи по многу раз в день. И позже бывали неприятные медицинские экзекуции. Я научился терпеливо и стойко это переносить. Но вот в детстве… Помню, как у меня берут кровь, и я врачей пинаю страшно, отбиваюсь от них прямо всерьез, не даюсь, меня скручивают…

Мы живем в нашей коммунальной квартире на Греческом проспекте в Ленинграде. Таврический сад недалеко. Дом наш я хорошо помню. Большая генеральская квартира, ставшая коммуналкой, в которой, кроме нас, еще девять семей соседей. У нас две комнаты – столовая и спальня. Есть еще маленькая кладовка около общей кухни. То есть, формально говоря, у нас три комнаты: две обычные и вот эта половинка хозяйственная, нежилая. Огромная общая кухня, на которой готовят все наши соседи. Я их всех тоже хорошо помню. Детская память очень цепкая. Денисовы… Маленькая девочка Катя с мамой. Моя Катенька, сестра, тоже с нами, она в школу ходит.

Самое интересное, что относительно недавно я нашел эту квартиру, зашел в нее. А соседи, почти все, так там и живут, не хотят разъезжаться. Такая вот привычка к коллективизму. Дом этот находится недалеко от Большого концертного зала «Октябрьский». Это неожиданно как-то для меня выяснилось. Я же много раз там выступал и вдруг понял, что Греческий проспект – вот он, прямо тут же…

Я в 1950 году родился, а с 1953-го, после смерти Сталина и даже незадолго до нее, стали возвращаться люди из лагерей. Один наш сосед, кажется, Татаринов, был прокурором. Жил с женой в нашей коммунальной квартире. И вот однажды кто-то из обвиненных этим прокурором вдруг вернулся и решил, видимо, с ним посчитаться. Спас этого прокурора папа. Он встретил в квартире человека, одетого как-то нехорошо. Тот спросил насчет Татаринова, а потом, узнав папу, очень быстро ушел. На моей детской памяти два случая, когда отец своей популярностью выправил острую ситуацию.

Дело в том, что туалет в этой коммунальной квартире был один на всех. И вот ночью папа в пижаме, идя в уборную, вдруг увидел какого-то постороннего человека, входящего в квартиру. Это был квартирный вор, который вдруг сказал: «Райкин!» и тихо ретировался. Мне эти истории то ли мама рассказывала, то ли сестра Катенька.

Я очень рано понял, что папа у меня особенный, знаменитый, что его все знают и любят. Еще ребенком я застал расцвет его славы. Папу в то время уже по телевизору показывали. А телевизор такой – с линзой, соседский, у нас своего тогда не было. Я пристально следил за тем, как папа играл, как вокруг играли артисты. Всегда внимательно смотрел, воспринимал и впитывал. А когда родители говорили мне: «Мы идем на работу», я не понимал, что это значит. Я считал, что работа – это какое-то другое дело, не то, чем занимаются папа и мама на сцене. В моем детском воображении работа выглядела так: приставная лестница, по которой родители взбираются и потом спускаются. Почему я так решил, не знаю. До сих пор отчетливо вижу этот образ. Работа представлялась мне физическим действием, смысла которого я не понимал.

Возвращение родителей с работы – одно из сильнейших чувственных воспоминаний моего детства. Приходили они всегда поздно (спектакль начинался в восемь вечера и шел три часа). Лифт в нашем доме всегда было слышно. Я не спал, ждал: всегда последний лифт – это родители. Позже них никто не ездил. Их приход был для меня освобождением от многочисленных детских страхов.

Я был очень впечатлительным ребенком, боялся темноты: «Собаку Баскервилей» на протяжении нескольких лет не мог дочитать – такое сильное она производила на меня впечатление. Я так пугался, что становился в кровати в оборонительную позу на четвереньки и, накрывшись одеялом, стоял так в темноте, пока родители не приезжали. Позже я узнал, что это самая главная защитная поза. Мне даже лежать было страшно.

Когда родители возвращались, они брали меня к себе в кровать, я ложился между ними, и это было самым счастливым состоянием. Потом я узнал, что когда ребенок между родителями засыпает, для него это лучшее ощущение защиты и покоя.

Мои предки

Вспоминаю мою бабушку Розу со стороны мамы, Рахиль Моисеевну Рутенберг, – властную, «железную» женщину. Много лет она была директором детского дома. Я любил ее очень. Я не рос среди моей родни, но приходил к ним – к бабушке, дедушке, тетям, дядям, моим двоюродным братьям и сестрам. Они жили на улице Халтурина, а другой стороной их дом выходил на реку Мойку. Напротив наискосок находился тот самый пушкинский дом, куда после дуэли привезли смертельно раненого Александра Сергеевича.

Вообще, Рутенберг – известная большевистская фамилия. Родной брат моей бабушки, Пётр Моисеевич Рутенберг, убил попа Гапона. Во всяком случае, был одним из тех, кто это осуществил. Он был тем человеком, которому дали партийное задание – «уничтожить предателя», и он его выполнил.

У моего дедушки Марка Львовича Иоффе было три высших образования: математическое, медицинское и биологическое. Он был двоюродным братом академика Абрама Иоффе. Когда я болел и пропускал школу из-за своих гланд, Марк Львович со мной занимался. В результате я по математике многих в школе обогнал, а потом и в физико-математическую школу поступил. Дедушка так хорошо все объяснял, у него были педагогические способности.

Когда папа пришел просить маминой руки, ему было отказано: считалось, что это недостойная партия. И тогда мама ушла из семьи (переехала в общежитие), бежала за папой: «Аркашенька! Аркашенька!» Позже, когда папа стал известным артистом, мамины родные его оценили.

Исаак Давидович, мой дед со стороны папы, не пережил блокаду. Его оттуда вытащили, но по дороге в поезде он поел котлет, у него случился заворот кишок, и он умер (это было где-то в районе Рыбинска). Точно неизвестно, где он похоронен.