Дарвин в городе: как эволюция продолжается в городских джунглях - Менно Схилтхёйзен

- Автор: Менно Схилтхёйзен

- Серия: Кругозор Дениса Пескова

- Жанр: естествознание, научно-популярная литература, природа и животные

- Теги: природа и человек, редкие растения, эволюционная биология, экосистема

- Год: 2018

Дарвин в городе: как эволюция продолжается в городских джунглях

Claviger testaceus, Pella funesta и Amphotis marginata – это лишь три из десяти тысяч видов мирмекофилов, известных ученым. Эти виды относятся по меньшей мере к сотне разных семейств беспозвоночных. Вероятно, эволюция взялась за мирмекофилов тогда же, когда появились первые муравьиные колонии, то есть около 75 миллионов лет назад. А все потому, что муравьи своей деятельностью меняют природу вокруг себя. Экологи называют таких энтузиастов инженерами экосистем.

Понятие «инженер экосистемы» было впервые предложено в статье 1994 года в журнале Oikos. Ее авторы – экологи Клайв Джонс, Джон Лотон и Моше Шачак. Вот что они пишут: «Инженеры экосистем – это организмы, чья деятельность регулирует доступ к ресурсам для других видов путем внесения физических изменений в биотические или абиотические материалы. Таким образом они модифицируют, поддерживают и создают места обитания». Короче говоря, инженеры экосистем сами создают экосистемы. Несложно понять, почему муравьи попадают под это определение. Они выползают далеко за пределы своего жилища, а высокий уровень самоорганизации позволяет им собирать и накапливать ресурсы у себя в муравейнике. Сам муравейник представляет собой невиданную доселе экосистему, куда все время поступает энергия в виде добываемой пищи. Этой энергией могут пользоваться и другие организмы. Десять тысяч видов мирмекофилов появились благодаря тому, что в новой муравьиной экосистеме перед ними открылись новые двери, а эволюция позволила в них войти. Впрочем, извлекать выгоду из преображенной муравьями среды умеют и организмы, не считающиеся мирмекофилами, – например, крапива, разросшаяся в богатой азотом почве вокруг раскопанного мной муравейника.

Существует немало видных инженеров экосистем и помимо муравьев. Давайте вспомним других животных, возводящих строения в разы крупнее, чем они сами, – это термиты, к примеру, или кораллы. Кстати, инженерам экосистем вовсе не обязательно быть такими крохотными. Взять тех же бобров: в мире не найдется лучшей команды гидротехников, чем бобровая семья. Они валят деревья и возводят из стволов и камней плотины длиной до нескольких сотен метров. Если течение слабое, плотина строится прямая, а если сильное – выгнутая, чтобы лучше выдерживала напор воды. Из-за плотины вода замедляется и затапливает окрестности. Так появляются болота, куда вряд ли сунутся хищники вроде волков и где бобры зимой не столкнутся с нехваткой пищи – водных растений и древесных побегов. Эти звери роют каналы, по которым сплавляют тяжелые бревна, и строят хатки – большие домики из хвороста, скрепленного илом, глиной, деревяшками и корой. Своей деятельностью они кардинально преобразуют окружающую местность и создают новые ниши для множества других видов. Бобры могут со временем покинуть жилище, а их плотины рано или поздно обветшают и начнут протекать, но болотистые луга, раскинувшиеся на затопленной территории, останутся там на многие десятилетия.

Давным-давно бобры своими усилиями преобразили крупный продолговатый остров у восточного побережья Северной Америки, в устье реки Махикантук [2 - Махикантук (Muhheakantuck) – исконное имя реки Гудзон на языке индейцев делаваров (ленапе). – Прим. ред. ]. На нем много покатых возвышенностей и низин – на местном наречии индейцев ленапе его название означает «остров, где много холмов». Несколько веков назад большую часть острова покрывали каштановые, дубовые и ореховые леса. Они поглощали обильные запасы дождевой воды и по чуть-чуть выпускали ее наружу – так по всему острову растеклись медлительные ручьи общей протяженностью в сотню километров, настоящее раздолье для бобров, которых там водилось немало. На юге острова была лощина, где два ручья сливались в один. Бобры построили там плотину, и со временем на затопленной территории образовалось болото, где росли красные клены. Вскоре в лощине поселились новые обитатели, которым болото пришлось по вкусу, – каролинские утки, крикливые лягушки и карликовые сомики. Помимо красного клена там росла частуха Alisma triviale и фиалка Viola cucullata. Мы знаем все это благодаря передовому исследованию под руководством ландшафтного эколога Эрика Сандерсона из американского Общества охраны природы, базирующегося в Нью-Йорке. Исследователи собрали сведения о климате, типах почвы и топографии острова, изучили записи первых ступивших сюда голландцев и англичан, а также разработали компьютерную модель всей пищевой цепочки в этой части Северной Америки. Так им удалось воссоздать облик ландшафта и местной флоры с фауной таким, каким он был четыре сотни лет назад.

От того облика давно ничего не осталось. Этот остров – Манхэттен, а исследование Эрика Сандерсона также известно как проект «Маннахатта» (Mannahatta Project). Исследователи поставили перед собой цель – создать интерактивную карту нынешнего Манхэттена, где можно выбрать любой участок, убрать на нем все современные постройки и увидеть примерную модель того, как он выглядел до прихода европейцев. «Спустя столько лет буйная растительность в этих краях кажется нам столь же невероятной, сколь современные дороги, небоскребы и роскошь показались бы первым европейским колонистам и их соседям, коренным американцам», – пишет Сандерсон. Он достиг своей цели 12 сентября 2009 года – в четырехсотлетие дня, когда Генри Гудзон прибыл сюда на корабле Английской Ост-Индской компании, увидел остров и записал в судовом журнале: «Этот край так прекрасен, как это только возможно».

И действительно, если открыть интерактивную карту проекта на сайте welikia. org, покажется, будто Google Earth распахнул перед вами окно в один из немногих оставшихся на планете нетронутых уголков природы. От одного берега до другого раскинулся лес, хотя тут и там видны луга, болота, ручьи и поселения ленапе, а на побережье стелются отмели и возвышаются утесы. Поистине райское место. Но стоит нажать на кнопку – и на смену пышной растительности придут современные улицы. Вы тут же поймете, что теперь там находится Гарлем или Гринвич-Виллидж. Те два ручья, где бобры-инженеры устроили болото, текли аккурат посреди современной площади Таймс-сквер: один ручей пролегал через небоскреб «Нью-Йорк-пост-билдинг», а другой – через школу имени Жаклин Кеннеди Онассис.

Вы, должно быть, уже догадываетесь, к чему я веду. Щелкая по кнопкам на интерактивной карте проекта «Маннахатта», мы переключаемся между двумя экосистемами. На этом острове больше не водятся бобры. Их сменил, пожалуй, главный инженер экосистем в природе – Homo sapiens. Люди построили для себя современный Манхэттен и теперь снуют по нему, словно муравьи в муравейнике. Как и любые уважающие себя экосистемные инженеры, они заодно создали ниши для сосуществующих с ними животных и растений – не мирмекофилов, а, если хотите, антропофилов. Именно об антропофилах и нишах, которые они занимают в сотворенной человеком экосистеме, и пойдет речь в этой книге.

2. Добро пожаловать в человейник

Назвав Homo sapiens главным инженером экосистем в природе, я специально уточнил про природу: людный, шумный и загрязненный город – это не то, что мы обычно представляем, услышав это слово. То, что мы представляем, едва ли похоже на то, о чем я сейчас пишу.

Читать похожие на «Дарвин в городе: как эволюция продолжается в городских джунглях» книги

В книгу вошли записи и комментарии Ч. Дарвина, английского естествоиспытателя, натуралиста и путешественника, известного родоначальника эволюционного учения о происхождении видов животных, во время его плавания вокруг света на корабле «Бигль».

Мы знаем Чарльза Дарвина как великого ученого, но стал бы он таковым, если бы не любил жизнь и все живое вокруг? Если бы не был очарован повадками своих собак, не восхищался оперением павлинов, не занимался изучением сексуальной жизни моллюсков? Все мы обладаем врожденной склонностью искать связи с природой и другими формами жизни, но у Дарвина эта тяга оказалась поразительно сильной. Книга Кей Харел – не обычная биография ученого с пересказом его научных идей, а проницательное исследование

Метод Фельденкрайза иначе называется Осознание через движение. Суть его заключается в том, чтобы оценить привычные нам паттерны движения, найти те, которые разрушают целостность организма, и с помощью осознанной деятельности сформировать новые полезные движения. Особенно сложно бывает с пациентами, которые потеряли некоторые двигательные функции вследствие перенесенной травмы или заболевания. Тем не менее метод Фельденкрайза способен помочь и им. Так, в книге описывается получивший мировую

Атмосфера становления послевоенного поколения, близкая многим читателям, когда пьянит дух молодости и свободы. Когда от «все можно» до «стой, стрелять буду» – один шаг. Криминальные романы о послевоенном времени, дух которого до сих пор трепетно хранится во многих семьях. Персонажи, похожие на культовые образы фильма «Прощай, шпана замоскворецкая». Непростая жизнь у пацанов послевоенной Москвы. Нужно помогать взрослым по хозяйству, ходить в школу, работать, доставать продукты. А вокруг столько

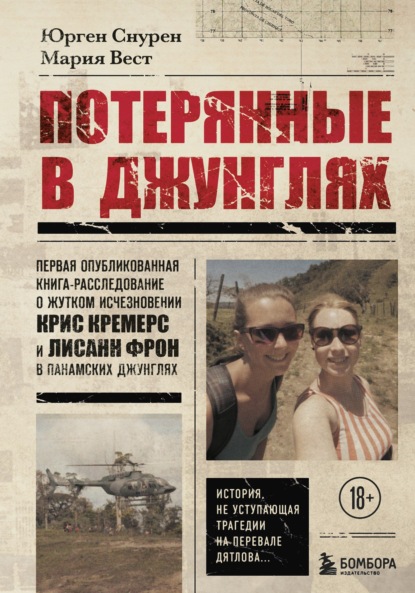

В апреле 2014 года в панамскую полицию поступило сообщение об исчезновении двух девушек из Нидерландов – Крис Кремерс и Лисанн Фрон, отправившихся на прогулку по популярному туристическому маршруту «тропа Эль-Пианиста». Несмотря на продолжительные поиски, останки их тел были найдены только через несколько месяцев спустя, а обнаруженные улики спровоцировали возникновение множества теорий относительно их загадочной смерти. Следователей шокировали снимки в фотоаппарате Лиссан, найденном вместе с

Наталия Осьминина получила широкую известность благодаря разработанным ею революционным методикам омоложения лица и тела, естественным и безопасным способом. В новой работе автор уделяет внимание не только анатомии человека, она идет дальше – делится своими исследованиями и уникальной точкой зрения на теорию эволюции человечества. В книге вам предлагается уникальная методика, которая поможет раскрыть красоту каждого человека и гармонично «встроиться» в этот мир, улучшить свое физическое и

Можно ли любить кого-то всегда? Испытывать безответную любовь ровно столько, сколько помнишь и осознаешь себя. Без шансов и надежды. Пытаться утопить эту боль в чужих лицах и телах, в ничего не значащих связях. Убедить себя, что забыл, но сгореть дотла от одного только взгляда спустя столько лет. И можно ли заставить судьбу прогнуться под себя, если не уступать и продолжать любить, несмотря ни на что?

«Когда все уселись за стол и Панург утолил первый голод, все принялись ублажать нашего пройдоху. – Ах, отважный Панург! – говорил Пантагрюэль. – Верно ты и впрямь великий ловкач, раз сумел вернуться с края света! Ну расскажи-ка нам скорей, не томи, что такое Алмазный Столп?..»

Человек знает о себе все и ничего. Это удивительный парадокс, который раз за разом заставляет самых любопытных из нас углубляться в сложную, но бесконечно увлекательную науку – антропологию. В книге Андрея Шляхова «Человек: эволюция и антропология» вы найдете ответы на вопросы, которые, возможно, даже не подумали бы задать. Почему наши предки предпочитали жить на деревьях, а не на земле. Почему человеческие глаза расположены в передней части головы, а не по бокам, как у птиц или рыб? Как

Эта книга – грандиозный рассказ о том, как родился, взрослел и становился нравственно совершеннее Бог иудаизма, христианства и ислама. Опираясь на самые авторитетные исследования по археологии, теологии, библеистике, истории религий и эволюционной психологии, автор показывает, как многочисленные кровожадные племенные боги войны становятся одним богом, ревнивым, высокомерным и мстительным. Затем этот бог преображается в Бога сострадания, любящего и заботящегося обо всех. Вы узнаете, почему