Дарвин в городе: как эволюция продолжается в городских джунглях - Менно Схилтхёйзен

- Автор: Менно Схилтхёйзен

- Серия: Кругозор Дениса Пескова

- Жанр: естествознание, научно-популярная литература, природа и животные

- Теги: природа и человек, редкие растения, эволюционная биология, экосистема

- Год: 2018

Дарвин в городе: как эволюция продолжается в городских джунглях

Я сижу на веранде центра полевых исследований в малайзийской части Калимантана, куда приехал на несколько дней, чтобы подготовиться к курсу тропической биологии. В пяти метрах от меня возвышается первозданный дождевой лес. Если осмотреться, отсюда можно насчитать около сотни разных видов растений. Там уходят в небо деревья-исполины с досковидными корнями и разнообразными папоротниками, высунувшимися из выемок на ветвях. Еще на них виднеются шипастые лианы ползучих пальм, а под некоторыми устроили гнезда муравьи Myrmicaria. За последние пару часов я не раз и не два отвлекся от написания этого текста, чтобы полюбоваться обилием листвы. За это время мне на глаза попались две бородатые свиньи, похрюкивающие в унисон, кремовая белка, белошапочный шама-дрозд и по меньшей мере двадцать видов бабочек, а еще мимо с жужжанием пронесся крупный жук цвета зеленый металлик. Вдалеке я услышал неподражаемые крики шлемоклювых калао (возгласы «у-ху! », ускоряющиеся и переходящие в маниакальное гоготание) и фазанов аргусов («уау-уау! »).

Это абсолютно нетронутый лес – если не считать разноцветные флажки, воткнутые студентами в землю для разметки границ исследуемых участков. Далеко отсюда лесистая местность поднимается в гору и на высоте полтора километра переходит в подобие кратера диаметром 24 километра. До 1948 года, когда пилот едва не врезался в каменный утес на краю образования, об этом месте не знал никто. До строительства центра полевых исследований в этот затерянный мир, возможно, вообще не ступала нога человека. Вот она, настоящая природа: дикая, непорочная, совершенно не омраченная человеческим вмешательством.

Но почему каждый раз, когда речь заходит о природе, мы прямо или косвенно исключаем из нее человека? Почему висящий на дереве муравейник кажется нам чем-то естественным, а наши города – нет? Почему мы восторгаемся тем, что муравьи играют ведущую роль в экологии своего участка тропического леса, но при этом не скрываем отвращения, глядя, как где-то начинает главенствовать человек? Ведь существенной разницы нет. Инженеры экосистем, будь то муравьи или люди, строят жилище из материалов, добытых в окружающей среде. Их общество растет, а рабочие беспокоятся только о благополучии своего дома и тащат туда каждый найденный в округе кусочек съестного. Колонии будут при любой возможности размножаться и процветать, покуда в окружающей среде достаточно пищи и строительных материалов. В точности как города. Так почему же мы рассматриваем общество муравьев и его роль в глобальной пищевой сети как часть природы, но при этом считаем человеческое общество неестественным и нежелательным элементом той же самой пищевой сети?

Философы, экологи и защитники окружающей среды извели целые реки чернил на попытки дать определение природе и природному, и я воздержусь от того, чтобы пустить к ним еще один приток. Однако я должен заявить, что считаю людские города целиком и полностью природным явлением, наряду с мегаструктурами, выстроенными для себя другими инженерами экосистем. Разница заключается лишь в том, что муравьи, термиты, кораллы и бобры вот уже миллионы лет исполняют свою роль стабильно и скромно, тогда как деятельность человека по созданию собственной экосистемы всего за несколько тысяч лет выросла в масштабах на несколько порядков. Подходит ли нашему виду жизнь в таких плотных, комплексных сообществах – вопрос другой, и в конце книги я к нему еще вернусь. А для начала рассмотрим современный людской мегаполис с объективной точки зрения – как новый и захватывающий экологический феномен.

Поначалу, когда наш вид только начал возникать в процессе эволюции менее мозговитых предшественников и когда его представителей было так мало, что по нынешним стандартам его могли бы занести в Красную книгу, мы уже были инженерами экосистем, только в гораздо меньших масштабах. Наши первобытные предки, прямо как бобры, находили себе подходящее местечко, причем желательно с каким-нибудь укрытием – к примеру, скалистым навесом или пещерой, – и на какое-то время обосновывались там, чтобы взять все возможное у окружающей среды, а затем выдвигались на поиски нового дома. Возможно, животные, ставшие потом одомашненными, – те же предки собак – последовали за людьми и стали вертеться у жилищ в надежде урвать что-нибудь из отбросов. Также не исключено, что мы переносили с места на место животных (например, съедобных грызунов в клетках – вроде малых крыс, распространявшихся с культурой лапита) и растения (в особенности лекарственные). Придя на новую территорию, мы сжигали или расчищали растительность вокруг жилища и начинали разводить съедобные и лекарственные растения, а сорняки изводить. Мы делали костры, на которых готовили пойманную рыбу и дичь, а также моллюсков, найденных в ручьях. Мы разоряли пчелиные гнезда ради сот и богатого белком расплода, охотились на местную мегафауну и собирали в лесу орехи и ягоды. Иногда мы, как настоящие бобры, даже перекрывали устья ручьев плотинами: пока рыба плещется в неглубокой запруде, поймать ее значительно проще. Наше влияние на окружение было едва заметным: из-за исчезновения растительности микроклимат становился чуть суше, численность крупных животных в окрестностях сокращалась, появлялось несколько чужеродных видов – а когда племя покидало участок, окружающая среда быстро восстанавливалась.

Когда мы занялись земледелием, многое изменилось. Тот факт, что вместо поисков пищи мы впервые начали выращивать ее сами, повлек за собой две важные перемены в нашем образе жизни. Во-первых, съедобные растения теперь росли прямо вокруг поселения, а значит, кочевать с места на место оказалось не нужно, да и невыгодно. Все-таки возделывание полей и высадка растений – вложение долгосрочное. Пока почва не истощится, лучше осесть на месте и никуда не уходить. Во-вторых, изменился наш трофический уровень, то есть положение на экологической пирамиде. Зеленые растения, которые используют солнечную энергию и поглощают из воздуха углекислый газ, находятся на первом трофическом уровне: это первичные продуценты. На втором уровне обосновались травоядные животные, которые питаются первичными продуцентами. На третьем уровне экологической пирамиды мы найдем хищников, которые питаются травоядными животными, и так далее. Экологическая пирамида называется пирамидой потому, что лишь десятая часть энергии, произведенной на более низком уровне, переходит на уровень выше. Все остальное на новом уровне преобразуется в тепло, тратится на обеспечение активности и жизнедеятельности организма либо просто теряется. А раз от количества энергии зависит, сколько организмов уместится на уровне, в любой среде вы обнаружите тонны растительного вещества (первый трофический уровень), миллионы растительноядных насекомых (второй), тысячи насекомоядных птиц (третий), несколько десятков хорьков и ястребов (четвертый). Возможно, на пятом уровне окажется один-единственный высший хищник – одинокий тигр или орел. Перейдя от охоты к земледелию, человек спустился на один трофический уровень ниже, и там в его распоряжении оказалось намного больше энергии и возможностей для роста.

Читать похожие на «Дарвин в городе: как эволюция продолжается в городских джунглях» книги

В книгу вошли записи и комментарии Ч. Дарвина, английского естествоиспытателя, натуралиста и путешественника, известного родоначальника эволюционного учения о происхождении видов животных, во время его плавания вокруг света на корабле «Бигль».

Мы знаем Чарльза Дарвина как великого ученого, но стал бы он таковым, если бы не любил жизнь и все живое вокруг? Если бы не был очарован повадками своих собак, не восхищался оперением павлинов, не занимался изучением сексуальной жизни моллюсков? Все мы обладаем врожденной склонностью искать связи с природой и другими формами жизни, но у Дарвина эта тяга оказалась поразительно сильной. Книга Кей Харел – не обычная биография ученого с пересказом его научных идей, а проницательное исследование

Метод Фельденкрайза иначе называется Осознание через движение. Суть его заключается в том, чтобы оценить привычные нам паттерны движения, найти те, которые разрушают целостность организма, и с помощью осознанной деятельности сформировать новые полезные движения. Особенно сложно бывает с пациентами, которые потеряли некоторые двигательные функции вследствие перенесенной травмы или заболевания. Тем не менее метод Фельденкрайза способен помочь и им. Так, в книге описывается получивший мировую

Атмосфера становления послевоенного поколения, близкая многим читателям, когда пьянит дух молодости и свободы. Когда от «все можно» до «стой, стрелять буду» – один шаг. Криминальные романы о послевоенном времени, дух которого до сих пор трепетно хранится во многих семьях. Персонажи, похожие на культовые образы фильма «Прощай, шпана замоскворецкая». Непростая жизнь у пацанов послевоенной Москвы. Нужно помогать взрослым по хозяйству, ходить в школу, работать, доставать продукты. А вокруг столько

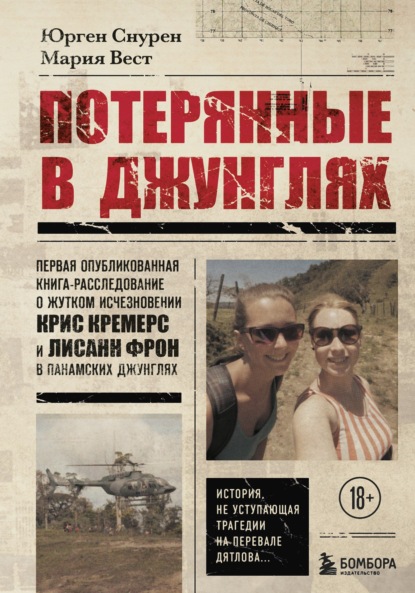

В апреле 2014 года в панамскую полицию поступило сообщение об исчезновении двух девушек из Нидерландов – Крис Кремерс и Лисанн Фрон, отправившихся на прогулку по популярному туристическому маршруту «тропа Эль-Пианиста». Несмотря на продолжительные поиски, останки их тел были найдены только через несколько месяцев спустя, а обнаруженные улики спровоцировали возникновение множества теорий относительно их загадочной смерти. Следователей шокировали снимки в фотоаппарате Лиссан, найденном вместе с

Наталия Осьминина получила широкую известность благодаря разработанным ею революционным методикам омоложения лица и тела, естественным и безопасным способом. В новой работе автор уделяет внимание не только анатомии человека, она идет дальше – делится своими исследованиями и уникальной точкой зрения на теорию эволюции человечества. В книге вам предлагается уникальная методика, которая поможет раскрыть красоту каждого человека и гармонично «встроиться» в этот мир, улучшить свое физическое и

Можно ли любить кого-то всегда? Испытывать безответную любовь ровно столько, сколько помнишь и осознаешь себя. Без шансов и надежды. Пытаться утопить эту боль в чужих лицах и телах, в ничего не значащих связях. Убедить себя, что забыл, но сгореть дотла от одного только взгляда спустя столько лет. И можно ли заставить судьбу прогнуться под себя, если не уступать и продолжать любить, несмотря ни на что?

«Когда все уселись за стол и Панург утолил первый голод, все принялись ублажать нашего пройдоху. – Ах, отважный Панург! – говорил Пантагрюэль. – Верно ты и впрямь великий ловкач, раз сумел вернуться с края света! Ну расскажи-ка нам скорей, не томи, что такое Алмазный Столп?..»

Человек знает о себе все и ничего. Это удивительный парадокс, который раз за разом заставляет самых любопытных из нас углубляться в сложную, но бесконечно увлекательную науку – антропологию. В книге Андрея Шляхова «Человек: эволюция и антропология» вы найдете ответы на вопросы, которые, возможно, даже не подумали бы задать. Почему наши предки предпочитали жить на деревьях, а не на земле. Почему человеческие глаза расположены в передней части головы, а не по бокам, как у птиц или рыб? Как

Эта книга – грандиозный рассказ о том, как родился, взрослел и становился нравственно совершеннее Бог иудаизма, христианства и ислама. Опираясь на самые авторитетные исследования по археологии, теологии, библеистике, истории религий и эволюционной психологии, автор показывает, как многочисленные кровожадные племенные боги войны становятся одним богом, ревнивым, высокомерным и мстительным. Затем этот бог преображается в Бога сострадания, любящего и заботящегося обо всех. Вы узнаете, почему