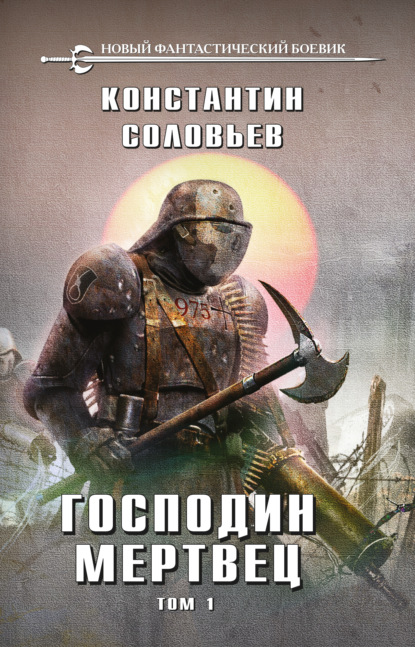

Господин мертвец. Том 1 - Константин Соловьёв

Господин мертвец. Том 1

Полсотни стальных черепов, одинаковых и жутких, смотрели на Дирка со всех сторон. Ровная вереница стальных тел, замерших в полной готовности выполнить его приказ. Слуги самой Госпожи, готовые принести ей в жертву любое встреченное ими проявление жизни.

– Проверить оружие! – приказал Дирк. Тоттмейстер Бергер наверняка захочет обратиться перед боем с напутственной речью. Будет лучше, если все необходимые приготовления будут произведены заранее.

Вновь зазвенела сталь – «висельники» проверяли свои привычные инструменты, хотя в этом и не было особой нужды. Дирк был уверен, что каждый ствол в его взводе вычищен и смазан еще с вечера, а лезвия наточены до бритвенной остроты.

«Висельники» не ходили на штурм со стандартным оружием. В тесных траншеях карабины Маузера были лишь обузой. Слишком длинны, неуклюжи и не обеспечивают достаточной огневой мощи. Бой на близких дистанциях, сопряженный с необходимостью стремительно атаковать, уничтожая укрепления и спрятавшихся в них солдат, требовал иного подхода. Но экспериментировать не было нужды.

Четыре с половиной года позиционной войны, щедро наполнявшей траншеи отборным немецким, французским, русским, английским и австрийским мясом, дали рождение штурмовым отрядам, со своей собственной тактикой и укомплектованием. «Веселые Висельники» лишь заимствовали их, незначительно видоизменяя там, где мертвое тело могло справиться лучше живого. Это была естественная эволюция военного дела, и мертвецам Бергера оставалось только пользоваться ее смертоносными плодами.

Вместо карабинов некоторые бойцы держали на коленях обрезы тяжелых охотничьих ружей. Спиленный приклад и укороченный ствол позволяли управлять получившимся огромным пистолетом довольно сносно, а сила отдачи не беспокоила чересчур сильно мертвые кости. Конечно, при этом страдала кучность, но в траншеях, где дистанция боя обычно составляла от двух до десяти метров, а ситуация подчас сводит противников вплотную, это была не великая жертва. На таком расстоянии сноп крупной картечи, состоящей из рубленых гвоздей, проволоки и прочего металлического сора, способен выпотрошить человека, как тушу на бойне. Или даже двух-трех за раз, покалечив и лишив боеспособности еще нескольких.

От подобного не бывает спасения. Ни французская пехотная кираса марки «Симоне, Геслюен и К», ни полотняные многослойные бронежилеты томми [22 - Томми – прозвище британских солдат. ] не помеха всепроникающей стали. Единственным существенным минусом этого грозного окопного оружия был боезапас – всего по два патрона в стволах. В горячке боя они выпускались за считаные секунды, перезарядка же – дело хлопотное и требующее определенного времени – вносила весомый элемент риска. Поэтому многие обрезы, или, как их еще называли, «траншейные метлы», оборудовались дополнительными устройствами, которые и в голову не пришли бы хозяевам выпустивших их заводов. Например, гибкие петли-темляки, позволяющие выпустить после выстрела оружие из руки и схватить кинжал или гранату.

Были и более сложные варианты, за эволюцией которых Дирк следил с интересом. Некоторые «висельники» снабжали цевье обреза хомутом с четырьмя-пятью длинными шипами, выточенными из гвоздей или осколков мин. Такое комбинированное оружие, подражание арсеналу древних германцев, сложнее было удерживать, зато его можно было пускать в ход в качестве булавы, чем многие и пользовались.

Больше всего повезло Фрицу Рошеру из четвертого отделения. Ему всегда везло, и в этом не было ничего удивительного. Он единственный из всей роты был настоящим «висельником», что, по мнению старослужащих, и было источником его постоянного и невероятного везения. Полгода назад Рошер умудрился добыть во французских окопах трофейный пятизарядный «винчестер» в отличном состоянии. Грозная и надежная боевая машина производства Американских Штатов, превосходная в своей непритязательной форме. Рошер, терзаясь выбором, предложил ее командиру, но Дирк отказался принимать подарок. С тех пор «винчестер» был при Рошере. И, судя по количеству зарубок, которыми «висельник» варварски портил хорошее дерево, отсчитал уже не один десяток чужих жизней.

Самому Дирку как унтер-офицеру была положена «трещотка», которой он, однако, редко пользовался, предпочитая доверять ее Шефферу. Пистолет-пулемет марки «Шмайсер» был, безусловно, хорош и по праву считался одним из самых знаменательных достижений германской военной промышленности. Легкий, компактный, с дисковым магазином на тридцать два патрона, он обладал скорострельностью, сравнимой со скорострельностью пулемета – четыреста пятьдесят выстрелов в минуту! «Трещотка», казалось, была идеальным средством для зачистки вражеских траншей, но были у нее и недостатки.

Даже на близкой дистанции девятимиллиметровый «патрон люггера» не обладал достаточной пробивающей способностью, чтобы гарантированно убить или вывести из строя противника. Пехотные кирасы, портупеи, ремни, несколько слоев одежды, бинокли, кобуры, эполеты, каски, подсумки – всем этим французы были увешаны с ног до головы. Легкая пистолетная пуля зачастую слишком быстро тратила свою энергию, отклоняясь от траектории или оставляя после себя легкие ранения. А Дирк не собирался предоставлять лягушатникам шанс стрелять ему в спину. К тому же конструкция дискового магазина была ненадежна, и возня с ним занимала драгоценное время. Довольно быстро Дирк отказался от этой забавной, но бесполезной игрушки, подарив ее Шефферу. Денщику она пришлась по вкусу.

Некоторое время среди «висельников» была распространена кратковременная фронтовая мода ходить в атаку, вооружившись несколькими пистолетами. Сторонники этой методы утверждали, что скорострельное оружие в каждой руке позволяет бойцу быть более гибким в тактическом отношении. Пара стареньких «рейхсревольверов» или трофейных «уэбли» позволяла сосредоточить относительно плотный огонь в одном направлении, при этом была возможность стрелять сразу по двум целям.

Однако вопрос сложной и долгой перезарядки револьвера оставался открытым. Там, где стрелок из обреза мог несколькими быстрыми движениями переломить ствол и заменить стреляные патроны новыми, обладателю револьверов приходилось искать укрытие и наполнять барабаны в течение длительного времени. Достаточно длительного, чтобы перед ним упал ребристый стальной фрукт мосье Лемона [23 - Имеется в виду французская осколочная граната «F-1» образца 1915 года. ].

Тупик этой изначально глупой затеи пытались преодолеть самыми разными способами. Наиболее распространенный заключался в том, чтобы брать в бой не два револьвера, а четыре или даже шесть. Расположенные в специальных кобурах на торсе, они быстро сменяли друг друга в случае необходимости.

Однажды Фриш, предприимчивый и шустрый еврей из пулеметного отделения Клейна, умудрился раздобыть сразу восемь револьверов и даже соорудил какую-то сложную сбрую для их переноски. Как-то раз он в таком виде попался на глаза Дирку, и унтер не смог сдержать смеха. В обрамлении множества оттопыривающихся кобур «висельник» был похож то ли на сумасшедшего «коу-боя», то ли на перегруженную ломовую лошадь. «Бросьте это, рядовой, – посоветовал Фришу Дирк. – Бог дал вам две руки, так займите работой их. Если бы мне понадобился восьмирукий паук, я бы попросил мейстера».

Наибольшая огневая сила была сосредоточена в распоряжении второго отделения, и ефрейтор Клейн не без гордости называл своих бойцов «громовержцами». В этом сравнении была толика правды. Семь пулеметов второго отделения по масштабу производимых ими разрушений и количеству мертвецов на квадратный метр вполне могли затмить славу какого-то старого греческого божка. Их работа всегда была слышна издалека. Эти стальные органы начинали свою партию внезапно, их тяжелый лязгающий стрекот, лишенный единого ритма, обладал отчего-то успокаивающим действием. Звук работы большого сложного механизма, идеально вычищенного и смазанного, только и всего. Что-то подобное, наверно, может издавать большой станок, работающий на полных оборотах.

Читать похожие на «Господин мертвец. Том 1» книги

Заплутавший во время зимней вьюги фермер находит в лесу нечто, похожее на труп человека и сообщает об этом в милицию. Оперативный сотрудник уголовного розыска Алексей Артемов выезжает на место происшествия, но не обнаруживает ни трупа, ни следов, указывающих о совершенном преступлении. Сыщик оказывается перед трудной дилеммой — было ли здесь совершено убийство, или же все это пригрезилось умирающему от холода фермеру. Несмотря на скепсис своих коллег, он продолжает целенаправленно искать

На Амруме, маленьком северном острове, найден мертвым директор детского дома. Местная полиция предполагает естественную причину смерти, но вскрытие показало, что он был убит. Главный инспектор Лена Лоренцен удивлена, что ее начальник Варнке передает это дело именно ей, ведь ранее он вывел ее из состава специальной комиссии по расследованиям и подал прошение о понижении ее в должности. Лена, родившаяся и выросшая на Амруме и покинувшая остров четырнадцать лет назад, вынуждена окунуться в

Гримберт, маркграф Туринский, многими недоброжелателями прозванный Пауком, с детства отличался склонностями к политическим интригам, мнил себя талантливым манипулятором, всегда достигающим поставленной цели. В какой-то момент он сделал роковую ошибку, сам сделавшись целью заговора, и этот момент перечеркнул все, что у него было. Больше нет ни титула, ни почёта, ни уважения, к которому он привык. Есть только потрепанный рыцарский доспех, пара устаревших пушек и малопочетное ремесло раубриттера.

Судьба не очень ласково обошлась с маркграфом Гримбертом, прозванным недругами Туринским Пауком. Погрязший в паутине интриг, он в какой-то миг утратил осторожность – и очень об этом пожалел. Подвергнутый императорской опале, оклеветанный, низложенный, Гримберт потерял всё, что прежде имел и чем дорожил. Свои фамильные владения, цветущую Туринскую марку. Свой рыцарский доспех, блистательный «Золотой Тур», исполинскую боевую машину, равной которой не было в восточных землях. Титул, вассалов,

Сильный повелевает слабым – так устроен мир. Бесправный крестьянин трепещет перед жадным бароном. Барон дрожит перед всесильным герцогом. Герцог заискивает перед императором. И даже император не чувствует себя в безопасности, ведь где-то высоко, сквозь выжженное радиацией небо, вниз посматривает Господь со своими ангелами… И неважно, что барон носит моторизированную экзо-броню, а герцог латает слабую плоть генетическими снадобьями. Главный закон мира всегда неизменен. Сильный будет повелевать

Конец XIX века, время непростое. Сознание Андрея Степанова не вселяется ни в императора, ни в цесаревича, ни в великого князя, ни даже в захудалого графа. А вселяется оно в обычного молодого человека, который даже не дворянин, а неудавшийся юрист, да еще купеческого рода. «Вселенец» не спецназовец, не снайпер, не владеет единоборствами, песен про поручиков и кавалергардов «сочинять» не хочет. Дед его – купец первой гильдии, но отказал всем от дома, и к нему еще предстоит найти подход. По

Тиффани Болен и не думала танцевать – но ноги сами понесли её в пляс! Холодной осенней ночью она станцевала на лесной поляне танец, приветствующий наступление зимы… и обратила на себя внимание Зимовея. Он – снега, льды и лютая стужа. Он – стихия, вдруг влюбившаяся в смертную девушку. И теперь Зимовей дарит Тиффани ледяные розы, создает в её честь снежинки и айсберги, пишет её имя инеем на стёклах. Ради неё он хочет сам сделаться человеком. И готов преподнести возлюбленной королевский подарок –

Юношу из бедной мещанской семьи принимают в магическую академию Великого княжества Пронского. Рядом с другими кадетами, потомственными магами из семей родовитых дворян или богатых купцов, его простое происхождение становится еще более очевидным. Но природная смекалка Петра Птахина в сочетании с его храбростью и предприимчивостью изменяют отношение к нему как сокурсников, так и преподавателей. А двухмесячная магическая практика, завершающая каждый год обучения в академии, и вовсе делает его

Открылся магический талант и впереди ждет магическая академия и светлое будущее? В теории – да. А вот на практике в сословном обществе, во многом аналогичном России второй половины XIX века, все не так радужно. Да и занятия в академии такие, что основная задача – просто выжить. А ведь хочется еще и жить нормально. Так что герою – мальчику из простой семьи – придется покрутиться. И кое-что у него получается…