Как убить литературу - Сухбат Афлатуни

- Автор: Сухбат Афлатуни

- Серия: Книги о книгах. Book Talk

- Жанр: литературоведение, публицистика

- Теги: критические статьи, литературный анализ, очерки, современная литература

- Год: 2021

Как убить литературу

И в таком разрезе raison d’еtre курсов и школ вопросов не вызывает – и выглядит достаточно полезным. Повышает градус литературной жизни. Закрывает лакуну в писательском образовании. Наконец, служит еще одним каналом обратной связи между писателем и читателем. Каналом, более структурированным, чем гуляйполе социальных сетей, где можно и «получить виноградной кистью по морде» (по Булгакову).

Вот и среди знакомых коллег-прозаиков за последние годы почти все успели где-нибудь попреподавать и помастерклассить. В том числе и сам – последний год с небольшим подвизаюсь на одних онлайн-курсах (не называю, чтобы не выглядело рекламой); и этим опытом доволен.

Так что даже могу поделиться некоторыми инсайдерскими наблюдениями.

Прежде всего о тех, кто идет на эти курсы. Как правило, люди, в писательском деле едва начинающие (было несколько случаев, когда приходили и вполне состоявшиеся авторы из поэзии, журналистики – попробовать себя в прозе). Вообще цели у участников разные. Серьезное желание стать писателями – сделать это профессией – обычно где-то у трети. Остальные хотят сохранить писательство «для себя», на уровне хобби (но делать это более профессионально), либо улучшить свои стилистические навыки.

Возраст – в основном от тридцати до сорока; оптимальный для писания прозы, когда уже набран определенный социальный и психологический опыт, на который можно опираться. К тому же сегодня это, пожалуй, последнее поколение, чье детство пришлось на времена советского литературоцентризма и которое имеет достаточно высокое мнение о литературе и писательском труде.

Главным образом – женщины; количество слушателей-мужчин в каждой группе – не более пятой части. Это вполне отражает общий тренд в современной российской прозе, у которой, как можно заметить, всё более женское лицо.

По территориальному признаку – Москва и Подмосковье, реже Питер. Много (иногда – до половины группы) живущих постоянно или временно за рубежом; для них это, возможно, еще и способ сохранения связи с русским языком.

Багаж знаний о литературе, с которым приходят на курсы, очень разный. Большинство читало и продолжает перечитывать классику; встречаются довольно активные читатели современной западной прозы; современную русскую прозу читают в основном в объеме трех-четырех «топовых» имен. Существование толстых журналов для многих оказывается неожиданной новостью.

Уровень таланта тоже, естественно, разный. Вообще, здесь имеет смысл говорить о двух талантах. О таланте собственно литературном и о таланте учиться, усваивать и применять новое для себя знание. Часто более литературно одаренные студенты, блеснув в начале курса, так и замирали на этом первом проблеске, а наделенные вторым талантом «середнячки» делали неожиданный рывок.

Последний вопрос: что происходит с теми, кто окончил.

Собственно, ничего. На серьезных курсах никаких бутафорских писательских удостоверений не раздается (только сертификаты об окончании), и никакие литагенты никого не начинают опылять. Некоторые снова возвращаются на курсы – сочтя, что им еще нужно поучиться, или просто чтобы продлить удовольствие от самого процесса учебы. Некоторые оставляют писательство – почувствовав, что это не для них. Некоторые, напротив, совершают окончательный выбор в пользу этой своеобразной, рискованной и уж точно не хлебной профессии…

Нет, не думаю, что большинство завтрашних прозаиков выйдет из литературных курсов. Есть еще Литинститут. Есть университетские филфаки. Есть, наконец, «ресурс Х», когда прозаик возникает из ниоткуда, безо всякого литературного или хотя бы окололитературного образования, самосадом и самотеком. Но что-то нынешние писательские курсы и школы, думаю, изменят. Что-то в пейзаже нашего литературного завтра – если оно, конечно, наступит. О последнем моменте собираюсь написать отдельный, следующий «барометровский» очерк. Уже и название ему придумал: «Как убить литературу»…

«Дружба народов». 2017. № 8

II

Зачем нужна «литературная политика»?

Политика и литература. Вопрос запутанный, отношения между ними проблематичны, трудноуловимы, неопределенны. Но именно эти сложности делают эту проблему такой притягательной и заслуживающей внимания.

Георг Лукач

Года три назад я предложил эту тему в один серьезный журнал.

Предложение выслушали, но выразили сомнение, что литературная политика сегодня вообще существует. Вот в 1970-е, действительно, была литературная политика. (Последовало несколько убедительных примеров. ) А сегодня? ..

Я ответил, что сегодня литературная политика, естественно, не столь декларируема и поддержана административным ресурсом. Но это не значит, что ее нет. Политика не обязана существовать только в «твердом» состоянии. Она бывает и в «жидком», и даже в «газообразном». Описывать «газообразную» политику тяжелее: объект описания трудноуловим. Но тем он интереснее.

Объяснить это внятно я, судя по всему, не смог. Темой не заинтересовались.

Прошло три года.

Ситуация яснее не стала. И, как я попытаюсь показать дальше, эта неясность, непроявленность как раз является наиболее отчетливым признаком современной российской литературной политики.

Государство не стремится ею заниматься; но при этом старается тем не менее выглядеть держателем решающего пакета акций в громоздком и неприбыльном холдинге под названием «современная русская литература».

Эти противоположные тенденции и образуют то, что можно назвать политикой в отношении литературы. О них и пойдет далее речь.

Но прежде всего – два уточнения.

Первое касается предмета. Термин литературная политика будет взят в традиционном, узком смысле этого слова: как часть государственной политики. Тем более что она неоднородна и, как и всякая политика, тоже претерпевает изменения. Особенно в современной России, о чем будет сказано отдельно.

Второе уточнение касается цели этого очерка. Она сугубо обзорная, аналитическая. Взглянуть на литературную политику sine ira et studio. Кратко рассмотреть происхождение этого понятия, его историческое наполнение, современное состояние – на Западе и в России. Понятия консерватизм, либерализм, цензура, идеология и т. д. тоже будут использованы совершенно безоценочно.

Итак, начнем с термина.

Что такое «литературная политика»?

В употреблении этого термина обычно путаются.

Сергей Чупринин

Чтобы избежать этой путаницы, рассмотрим кратко его значение в некоторых языковых (и литературных) традициях.

В англоязычной литературной критике часто используется literary policy, а также policy on literature и literature policy. Literary policy начинает применяться где-то с середины XIX столетия. Прежде всего – в отношении католической церкви и увеличения в тот период числа запрещенных Ватиканом книг. Во второй половине ХХ века появляются работы по literary policy в СССР и других социалистических странах, а также нацистской Германии. Некоторые исследования касаются literary policy английских колониальных властей – прежде всего в Индии, а также деятельности отдельных крупных литераторов. С конца 1990-х в отношении поддержки литературных проектов всё активнее используется понятие literature policy [14 - Я сознательно не привожу здесь и далее в этом разделе библиографические ссылки (кроме двух-трех самых важных), чтобы не превращать сноски в подобие борхесовской Книги песка. Интересующиеся сами легко найдут необходимые ссылки, просмотрев результаты запросов в https: //books. google. com/ на literary policy (policy on literature, literature policy, literary politics), Literaturpolitik и politique littе? raire. ].

Читать похожие на «Как убить литературу» книги

Родиться с редким даром опасно для здоровья. Особенно, если на тебя объявили охоту. Приходиться бежать и прятаться. И лучше всего это сделать в академии, став преподавателем. Вот только, как быть если рядом объявляется обаятельный некромант, решивший покорить тебя? Посочувствовать ему.

Идя по коридору, я довольно быстро нагнал невысокого роста девушку, которая шла строго посередине. И ни обогнать ее, ни обойти. – Отойдите с дороги! – надо же, почти вежливо попросил. – А то что? Ну, собственно говоря, и все. Мои волосы моментально запылали, а кончики пальцев закололо. – Сожгу! – пригрозил, но через некоторое время оказался облит с ног до головы холодной водой, которая шипела, когда стекала по лицу, шее и спине. Что ж, давайте знакомиться! Корнеев Борис Иванович, маг-огневик в

Бестселлер SUNDAY TIMES № 1. Одна из лучших книг по версии Amazon в 2022 году. Говорят, семью нельзя выбрать. Но ее можно убить… Вот вам практическое руководство, как убить своих родных и не попасться. Меня зовут Грейс Бернар. Мне 28 лет, и я – серийная убийца. Когда я думаю о том, что сделала, мне становится немного грустно. Грустно, что никто никогда не узнает, какой хитроумный план я провернула. Конечно, мир содрогнулся бы в ужасе! Им не понять, как юная девушка может спокойно убить

Античный детективный триллер с элементами научно-познавательного квеста в декорациях Древней Греции. Один из главных героев – великий Пифагор. Смертельный π-квест: серийный убийца против пифагорейцев. Полис Кротон, 510 г. до н. э. Почтенный философ Пифагор – один из самых влиятельных людей своего времени, лидер могущественной религиозно-философской организации – готовится назначить преемника. Втайне от всех он выбирает лучшего из шести учеников. Но череда убийств, каждое загадочнее и необычнее

Все началось в виртуальном мире, который для многих заменил реальность. Это игра и в то же время жизнь со своими правилами и законами. Предмет, что был найден в цифровом мире, оказался нужен многим. Героя преследуют неприятности в двух мирах, и кажется, выхода нет. Последующая расшифровка артефакта открыли тайну, от которой стало еще хуже. Он идет к первоисточнику, чтобы защитить себя. Его путь неожиданно привел к одной странной женщине, которая оказалась…

На протяжении трех десятилетий с 1974 по 2005 годы жестокий серийный убийца приводил в ужас жителей города Уичито, штат Канзас. Все его жертвы – женщины, мужчины и даже дети – были связаны сложными узлами и затем задушены. Сам себя убийца называл BTK (bind, torture, kill – связать, пытать, убить). Под этим прозвищем он годами терроризировал округу и наслаждался перепиской с полицией через местную газету. Когда его наконец поймали, все были поражены: жестоким садистом и душителем оказался Деннис

Обновленное и дополненное издание бестселлера, написанного авторитетным профессором Мичиганского университета, – живое и увлекательное введение в мир литературы с его символикой, темами и контекстами – дает ключ к более глубокому пониманию художественных произведений и позволяет сделать повседневное чтение более полезным и приятным. «Одно из центральных положений моей книги состоит в том, что существует некая всеобщая система образности, что сила образов и символов заключается в повторениях и

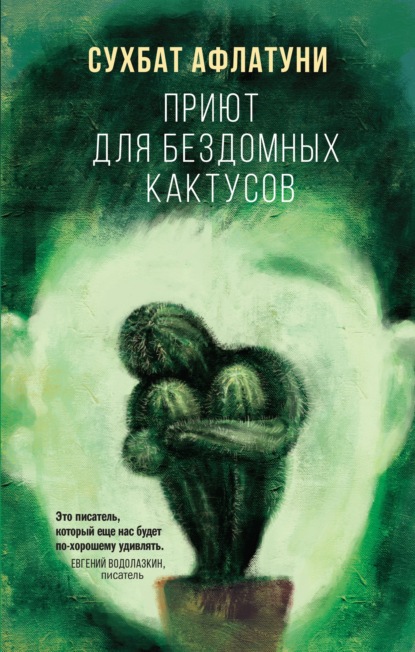

Остров, на котором проводились испытания бактериологического оружия, и странный детдом, в котором выращивают необычных детей… Японская Башня, где устраивают искусственные землетрясения, и ташкентский базар, от которого всю жизнь пытается убежать человек по имени Бульбуль… Пестрый мир Сухбата Афлатуни, в котором на равных присутствуют и современность, и прошлое, и Россия, и Восток. В книгу вошли как уже известные рассказы писателя, так и новые, прежде нигде не публиковавшиеся.

Во время войны в Чечне майор спецназа Павел Одинцов попадает в плен к жестокому полевому командиру по кличке Шерхан. Одинцову удается бежать, но воспоминания о пытках, которым он подвергся в плену, мешают службе, и майор увольняется в запас. Он возвращается в родной город и устраивается на работу охранником. Через несколько лет к Павлу приезжает сослуживец и предлагает отомстить Шерхану. Оказывается, банда полевого командира уже давно орудует не на Кавказе, а в центральной части России. Боевики

Шестилетняя Джин Луиза по прозвищу Глазастик и ее брат Джим живут в городке Мейкомб, штат Алабама, во времена Великой депрессии со своим овдовевшим отцом Аттикусом Финчем. Выдающийся адвокат и человек чести, он старается воспитать в своих детях лучшие качества и стремление к справедливости. Как-то он говорит им, что убить пересмешника – тяжкий грех, ведь птицы невинны, безвредны и беззащитны. Такими бывают и люди. Когда Том Робинсон, один из чернокожих жителей города, ложно обвиняется в