Как убить литературу - Сухбат Афлатуни

- Автор: Сухбат Афлатуни

- Серия: Книги о книгах. Book Talk

- Жанр: литературоведение, публицистика

- Теги: критические статьи, литературный анализ, очерки, современная литература

- Год: 2021

Как убить литературу

«Дружба народов». 2016. № 7

О рейтингах и «борьбе за потребителя»

«Толстые журналы – это какой-то досадный анахронизм, портящий искусство».

Так писалось в 1907 году в альманахе «Белый камень» [4 - Цит. по: Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи. Рецензии. М.: Сов. писатель, 1990. С. 256. ].

Казалось, время толстых журналов прошло. Сбрасываем их с корабля современности и весело плывем дальше – без этих серых журнальных редакций, без въедливых редакторов и прочих анахронизмов.

На какое-то время – после октября 1917-го – толстые журналы действительно исчезли. Но уже в 1921-м появилась «Красная новь» – первый советский «толстяк». Затем «Новый мир», «Октябрь»… И далее по списку.

На семьдесят последующих лет вопрос об отказе от толстых журналов был снят. И дело не только в государственной поддержке. Свои журналы выпускали и самиздат, и тамиздат. Журнал был единицей измерения литературного процесса. Журнал был его регулярно обновляемой витриной. Журнал – был.

С начала 90-х… Впрочем, что писать, что произошло в 90-е, – все и так помнят. Неактуальность толстых журналов стала одной из самых актуальных тем.

Падение тиражей и снижение общественного влияния – это еще цветочки. В те же годы возникало множество новых толстых журналов. Предпринимались и попытки поженить толстые журналы с глянцем (увы, недолговечные). Наконец благодаря Интернету резко возросла читательская аудитория. Хотя для самих журналов Интернет и стал палкой о двух концах. Читателя приносил, доходов, скорее, лишал.

К середине нулевых поспели и ягодки. Опять же, известные всем до оскомины. Новые толстые журналы перестали возникать. Существующие едва сводят концы с концами.

Год назад, в начале июля, всё это обсуждалось на круглом столе, организованном журналом «Знамя». Предлагались разные рецепты спасения. Превращение толстых журналов в музеи, в хранителей «культурного наследия» – с перспективой получения под это госдотаций (Д. Бак). Зарабатывание «гуманитарным бизнесом» – семинарами, фестивалями… (А. Архангельский)

Прошел год. На журнальном фронте без перемен. «Толстяки» не превратились в музеи, не ринулись в «гуманитарный бизнес». Вообще не заметно, чтобы что-то изменили в своей работе.

Думаю, так оно и должно быть. В отличие от многих, знающих, каким должно быть будущее толстых журналов, – я таким знанием не обладаю. Обладал бы – занялся литературным менеджментом, а не критикой. Дискуссии вокруг толстых журналов меня интересуют главным образом как индикатор состояния современной словесности.

Вот и нынешнее лето подкинуло пару небольших сюжетов на эту тему.

Полемика Сергея Морозова с Романом Сенчиным на сайте «Rara Avis. Открытая критика» [5 - Праздник без веселья. Писатель Роман Сенчин рассказывает о том, как в Екатеринбурге прошел второй фестиваль «Толстяки на Урале» (Сайт «Rara Avis. Открытая критика». 15 июня 2016 г. ); Бедный, толстый, живой. Литературный критик Сергей Морозов об участи современных «толстяков» (Сайт «Rara Avis. Открытая критика», 23 июня 2016 г. ). ]. И июньский рейтинг литературных журналов в «Журнальном зале» [6 - Что читали в ЖЗ в июне (2016). Рейтинги / Сост. В. Костырко (http: //magazines. russ. ru/rejtingi/rejting-iyun-2016/. Примечание 2021 года: ссылка неактивна). ]. Можно добавить еще опубликованную в третьем номере «Вопросов литературы» стенограмму ежегодной букеровской конференции «Роман в толстом литературном журнале». Но этот сюжет уже выходит на бескрайнюю тему современного романа; поэтому ограничусь первыми двумя. Итак.

Роман Сенчин написал на «Rara Avis» о своих впечатлениях от фестиваля «Толстяки на Урале» (2–5 июля, 2016). Написал дельно, доброжелательно; добавил несколько общих соображений о состоянии толстых журналов. Фактически не рецензируются; отсутствуют в медийном пространстве. И главное – не читаются.

… По-моему, в кризисе не журналы, а читатели: они попросту ленятся читать.

Последняя фраза, судя по всему, и зацепила Сергея Морозова.

Искали, искали «кто виноват? », наконец нашли: читатель – трутень. Опять народ не тот попался, читателя неправильного подсунули. Лентяй, дармоед, не может задницу оторвать от дивана. Но других читателей у нас нет и не будет. Ведь новых никто не воспитывает.

Прочитав это, я даже слегка порадовался: у нас опять появилось что-то вроде Виктора Топорова. Говорю без иронии: критика должна быть и вот такой, провокативной, едкой; иначе будем засыпать.

К тому же Морозов отчасти прав. Ждать, что читатель, смутившись, возьмется читать не «милорда глупого», а «Дружбу народов» или «Знамя», несколько наивно.

Однако правота эта – с червоточиной. По Морозову, во всем виноваты сами толстые журналы. Не печатают шедевры. Сплошная вкусовщина. Ленивы: не желают «приноравливаться к рыночной реальности».

И вообще…

«Толстяки» живы только потому, что издательства немощны… «Толстяки» [якобы] отбирают лучшие тексты. А издательства во всем мире, получается, печатают что попало, без разбору? Смешно слышать.

Насчет «всего мира» – не скажу. А что касается российских издательств, то да: не печатают без разбору. Только «разбор» у них – даже у самых продвинутых – другой, коммерческий. Текст оценивается не столько в силу своих художественных достоинств, сколько в плане возможной прибыли или хотя бы окупаемости затрат. И это нормально, такова была и будет логика издателя.

Логика отбора в толстом журнале на коммерческий успех не ориентирована.

Она может быть не всегда чисто эстетической, к ней могут примешиваться репутация автора, степень его близости этому журналу. Или перспективы выдвижения текста на престижную литературную премию.

Но всё это – соображения некоммерческие.

И в этом, на мой взгляд, – главный смысл существования толстых журналов. Серьезная литература не может существовать по законам рынка. Никакого – ни западного, ни российского.

Слегка увеличу масштаб, чтобы было лучше видно, о чем речь.

В современном капиталистическом обществе, обществе массового потребления, остаются анклавы, куда рыночные отношения проникнуть не могут. Это церковь. Это армия. Это фундаментальная наука. Это – в том числе – серьезная литература. Устроены все они скорее по аристократической модели. И – главное – они не ставят целью номер один получение прибыли.

Коммерциализация, разумеется, может проникнуть и в эти анклавы; и тогда начинается их вырождение. Армия разваливается либо превращается в сборище наемников. Церковь – в корпорацию по оказанию «религиозных услуг». Что касается фундаментальной науки, некоммерческих видов искусства и серьезной литературы, то они при этом раскладе просто должны исчезнуть (за исключением «классики», на которую всегда будет спрос).

Это не значит, что современная серьезная литература не может быть коммерчески успешной. Может – и была – в отдельные исторические периоды. И некоторые толстые журналы – в некоторые периоды – могли быть прибыльными. Например, в 1840–1880-е годы. Но происходило это не за счет коммерциализации журналов, а за счет торможения (государством) коммерциализации общества в целом, и литературного рынка – в частности.

Читать похожие на «Как убить литературу» книги

Родиться с редким даром опасно для здоровья. Особенно, если на тебя объявили охоту. Приходиться бежать и прятаться. И лучше всего это сделать в академии, став преподавателем. Вот только, как быть если рядом объявляется обаятельный некромант, решивший покорить тебя? Посочувствовать ему.

Идя по коридору, я довольно быстро нагнал невысокого роста девушку, которая шла строго посередине. И ни обогнать ее, ни обойти. – Отойдите с дороги! – надо же, почти вежливо попросил. – А то что? Ну, собственно говоря, и все. Мои волосы моментально запылали, а кончики пальцев закололо. – Сожгу! – пригрозил, но через некоторое время оказался облит с ног до головы холодной водой, которая шипела, когда стекала по лицу, шее и спине. Что ж, давайте знакомиться! Корнеев Борис Иванович, маг-огневик в

Бестселлер SUNDAY TIMES № 1. Одна из лучших книг по версии Amazon в 2022 году. Говорят, семью нельзя выбрать. Но ее можно убить… Вот вам практическое руководство, как убить своих родных и не попасться. Меня зовут Грейс Бернар. Мне 28 лет, и я – серийная убийца. Когда я думаю о том, что сделала, мне становится немного грустно. Грустно, что никто никогда не узнает, какой хитроумный план я провернула. Конечно, мир содрогнулся бы в ужасе! Им не понять, как юная девушка может спокойно убить

Античный детективный триллер с элементами научно-познавательного квеста в декорациях Древней Греции. Один из главных героев – великий Пифагор. Смертельный π-квест: серийный убийца против пифагорейцев. Полис Кротон, 510 г. до н. э. Почтенный философ Пифагор – один из самых влиятельных людей своего времени, лидер могущественной религиозно-философской организации – готовится назначить преемника. Втайне от всех он выбирает лучшего из шести учеников. Но череда убийств, каждое загадочнее и необычнее

Все началось в виртуальном мире, который для многих заменил реальность. Это игра и в то же время жизнь со своими правилами и законами. Предмет, что был найден в цифровом мире, оказался нужен многим. Героя преследуют неприятности в двух мирах, и кажется, выхода нет. Последующая расшифровка артефакта открыли тайну, от которой стало еще хуже. Он идет к первоисточнику, чтобы защитить себя. Его путь неожиданно привел к одной странной женщине, которая оказалась…

На протяжении трех десятилетий с 1974 по 2005 годы жестокий серийный убийца приводил в ужас жителей города Уичито, штат Канзас. Все его жертвы – женщины, мужчины и даже дети – были связаны сложными узлами и затем задушены. Сам себя убийца называл BTK (bind, torture, kill – связать, пытать, убить). Под этим прозвищем он годами терроризировал округу и наслаждался перепиской с полицией через местную газету. Когда его наконец поймали, все были поражены: жестоким садистом и душителем оказался Деннис

Обновленное и дополненное издание бестселлера, написанного авторитетным профессором Мичиганского университета, – живое и увлекательное введение в мир литературы с его символикой, темами и контекстами – дает ключ к более глубокому пониманию художественных произведений и позволяет сделать повседневное чтение более полезным и приятным. «Одно из центральных положений моей книги состоит в том, что существует некая всеобщая система образности, что сила образов и символов заключается в повторениях и

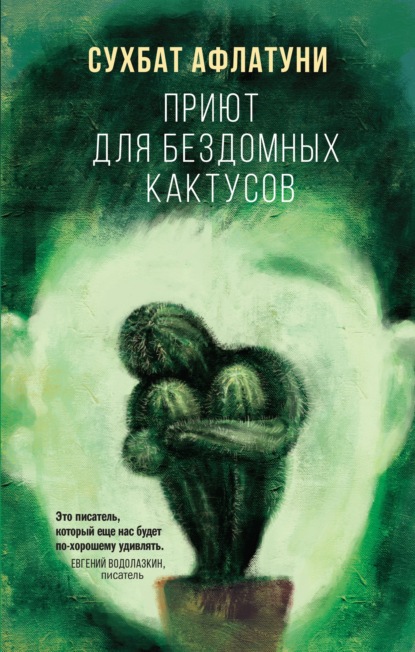

Остров, на котором проводились испытания бактериологического оружия, и странный детдом, в котором выращивают необычных детей… Японская Башня, где устраивают искусственные землетрясения, и ташкентский базар, от которого всю жизнь пытается убежать человек по имени Бульбуль… Пестрый мир Сухбата Афлатуни, в котором на равных присутствуют и современность, и прошлое, и Россия, и Восток. В книгу вошли как уже известные рассказы писателя, так и новые, прежде нигде не публиковавшиеся.

Во время войны в Чечне майор спецназа Павел Одинцов попадает в плен к жестокому полевому командиру по кличке Шерхан. Одинцову удается бежать, но воспоминания о пытках, которым он подвергся в плену, мешают службе, и майор увольняется в запас. Он возвращается в родной город и устраивается на работу охранником. Через несколько лет к Павлу приезжает сослуживец и предлагает отомстить Шерхану. Оказывается, банда полевого командира уже давно орудует не на Кавказе, а в центральной части России. Боевики

Шестилетняя Джин Луиза по прозвищу Глазастик и ее брат Джим живут в городке Мейкомб, штат Алабама, во времена Великой депрессии со своим овдовевшим отцом Аттикусом Финчем. Выдающийся адвокат и человек чести, он старается воспитать в своих детях лучшие качества и стремление к справедливости. Как-то он говорит им, что убить пересмешника – тяжкий грех, ведь птицы невинны, безвредны и беззащитны. Такими бывают и люди. Когда Том Робинсон, один из чернокожих жителей города, ложно обвиняется в