Как убить литературу - Сухбат Афлатуни

- Автор: Сухбат Афлатуни

- Серия: Книги о книгах. Book Talk

- Жанр: литературоведение, публицистика

- Теги: критические статьи, литературный анализ, очерки, современная литература

- Год: 2021

Как убить литературу

В более либеральные и рыночные времена толстые журналы самостоятельно не только раскормить, но и прокормить себя не могли. И в начале XIX века, когда Иван Мартынов издавал свой «Северный вестник» на субсидию Александра Первого. И в начале ХХ-го: «Весы» финансировались Поляковым, «Золотое руно» – Рябушинским, «Аполлон» – Ушковым, меценатами из купечества. Так обстоит дело и с начала 1990-х.

«Журнальная индустрия, – заявляет Сергей Морозов, – сфера бизнеса, поэтому все вопросы должны решаться в этой плоскости. Реклама, продвижение товара, борьба за потребителя, модели распространения – вот какие темы следует обсуждать».

Это так, если иметь в виду «Playboy», «Крестьянку» или «Коммерсантъ-Деньги».

У толстых же журналов «бизнес» может быть только один: поиск меценатских денег. Неважно, денег частных меценатов (как это было в девяностые) или государства (середина нулевых – по сей день). Важно только, чтобы меценат не навязывал свои литературные вкусы. Не тыкал пальцем, что печатать и кого.

Что касается читателя «толстяков», то тут, думаю, не совсем правы оба – и Сенчин, и Морозов. Читатель у толстых журналов есть. Да, не очень многочисленный. Но много ли сегодня тех, кто следит за новинками современной серьезной (не эстрадной и не самодеятельной) музыки? Много ли ходят на пьесы современных драматургов (если там никто не раздевается)? На выставки современных художников?

Число читателей современных толстых журналов приблизительно такое же. Небольшое – но стабильное.

Тут бы, конечно, хорошо располагать какими-то цифрами; но получить их сложно. Тираж журнала мало о чем говорит – часть его идет в библиотеки; как он читается там, отследить сложно. Остается подсчет количества посещений журнальных публикаций, размещенных в Сети. Прежде всего, в «Журнальном зале» «Русского журнала» (http: //magazines. russ. ru/) [7 - Примечание 2020 года. Ныне: https: //magazines. gorky. media/], где все они вывешены.

Несколько лет назад, возражая на утверждение об элитарности «Журнального зала», я попросил Татьяну Тихонову, работавшую тогда менеджером «ЖЗ», прислать статистику просмотров некоторых поэтических подборок, опубликованных в тот год в толстых журналах. Цифры получились не маленькие: от двух до двенадцати тысяч просмотров.

Но то был, так сказать, разовый замер. Интересно проследить за динамикой.

Поэтому анонсированный в июле Василием Костырко «новый проект по изучению читательской аудитории ЖЗ» сразу привлек внимание.

Проект действительно интересный. Особенно справка «“Журнальный зал” в цифрах». И цифра 19 912 – именно столько авторов на 11 июня 2016 года представлены в «ЖЗ» своими публикациями. По ней можно получить некоторое представление о численности современного русского литературного сообщества (трудно сегодня представить хотя бы одного более-менее заметного литератора, кто не засветился бы хоть раз в одном из «толстяков»). Для более точной картины из нее следовало бы вычесть число зарубежных иноязычных авторов, авторов научных статей (не связанных с литературой: по социологии, политологии, экономике, истории), а также авторов, уже ушедших из жизни. Но такой подсчет – работа трудоемкая; одними Google Analytics и Яндекс. Метрика тут не обойдешься. Это, скорее, из серии пожеланий.

Дальше идет «Рейтинг журналов за июнь (с момента выставления свежего номера) – первые десять позиций из 27».

И тут уже возникают вопросы.

Почему нельзя было указать количество просмотров? (То же самое касается и идущего ниже «Рейтинга журнальных публикаций, выставленных в июне». ) Рейтинг без статистики не столько даже сомнителен, сколько малопоказателен. Что означает первое или пятое место того или иного издания (публикации)? Сколько людей его кликнуло? Тут ведь как раз и возможен выход на определение аудитории «толстяков» – ради чего всё это, видимо, и затевалось.

Далее. Если приводимый рейтинг публикаций еще имеет смысл, то рейтинг самих журналов несколько похож на среднюю температуру по больнице. Во-первых, не все «толстяки» выходят ежемесячно. Есть еще «Арион», «Вопросы литературы», «Новая Юность», «Интерпоэзия», «НЛО»… При таком ежемесячном рейтинге они явно оказываются в невыгодном положении. Не случайно, что и в рейтинг фактически не попали.

Второе. Еще лет семь назад журналы выкладывались в «ЖЗ» в одинаковом режиме: выход номера – появление в «ЖЗ». Сегодня каждый играет по своим правилам. Скажем, «Знамя» выкладывается оперативно – в «ЖЗ» свежий номер появляется даже раньше, чем на сайте самого журнала. А «Октябрь» – через месяц, после выхода следующего номера. «Новый мир» – вообще через полгода. Тот же разнобой и по количеству выкладываемого. Большинство выкладывает весь номер. Но «Звезда», например, с отдельными купюрами. А «Иностранка» и «Вопросы литературы» почти все материалы помещает только частично.

Результат: в июньской десятке «Вопросы литературы» вообще отсутствуют, а «Иностранка» стоит на самом последнем месте, уступая изданиям гораздо менее интересным.

Наконец, такой рейтинг имел бы смысл, если бы все журналы, которые вывешиваются в «ЖЗ», более нигде не были доступны. Но у многих из них есть свои сайты, где их тоже можно почитать. И чем более раскручен сайт, тем больше вероятности, что читать журнал будут на нем, а не в «ЖЗ». И рейтинг журнала в «ЖЗ», соответственно, будет ниже (и наоборот). Стоит учесть и другой сетевой фактор: блогерскую активность журналов и их авторов…

Вот и получается, что в начале десятки может оказаться не слишком интересный журнал N – если он (а) ежемесячный, (б) выкладывается регулярно и в полном объеме, (в) более нигде, кроме как в «ЖЗ», не доступен, (г) активно рекламируется в соцсетях.

Какое все эти «а», «б», «в» и «г» имеют отношение к литературному качеству журнала – что, по идее, и должно быть определяющим в случае толстых журналов? Фактически никакого.

Всё это немного обессмысливает рейтинг журналов в его нынешнем виде – слишком велики погрешности.

Вообще, рейтинг журналов – если его измерять числом просмотров – имел бы смысл, будь они (журналы) предприятием коммерческим. Если бы просмотры в «ЖЗ» приносили им, скажем, какую-то прибыль. Но «толстяки» – повторюсь – предприятия non-for-profit. Поэтому и их рейтинг, если таковой требуется, может быть составлен только путем соцопроса. Что, опять-таки, дело трудоемкое.

Важно одно – не стоит навязывать толстым журналам ту логику (логику рынка), которая в принципе противоречит их природе.

Лучше задуматься над тем необъяснимым с точки зрения рынка явлением, что все толстые журналы еще продолжают выходить. На глазах рушились мощные издательства, исчезали затеянные с размахом литпремии, закрывались крупные книжные магазины и целые книготорговые сети. «Толстяки» – выжили. Не сократив при этом периодичности, не урезав редакционные штаты. Не понизив – самое главное – планку качества. Самое коммерчески убыточное звено в современной литературе оказалось самым устойчивым. Не парадокс ли?

Читать похожие на «Как убить литературу» книги

Родиться с редким даром опасно для здоровья. Особенно, если на тебя объявили охоту. Приходиться бежать и прятаться. И лучше всего это сделать в академии, став преподавателем. Вот только, как быть если рядом объявляется обаятельный некромант, решивший покорить тебя? Посочувствовать ему.

Идя по коридору, я довольно быстро нагнал невысокого роста девушку, которая шла строго посередине. И ни обогнать ее, ни обойти. – Отойдите с дороги! – надо же, почти вежливо попросил. – А то что? Ну, собственно говоря, и все. Мои волосы моментально запылали, а кончики пальцев закололо. – Сожгу! – пригрозил, но через некоторое время оказался облит с ног до головы холодной водой, которая шипела, когда стекала по лицу, шее и спине. Что ж, давайте знакомиться! Корнеев Борис Иванович, маг-огневик в

Бестселлер SUNDAY TIMES № 1. Одна из лучших книг по версии Amazon в 2022 году. Говорят, семью нельзя выбрать. Но ее можно убить… Вот вам практическое руководство, как убить своих родных и не попасться. Меня зовут Грейс Бернар. Мне 28 лет, и я – серийная убийца. Когда я думаю о том, что сделала, мне становится немного грустно. Грустно, что никто никогда не узнает, какой хитроумный план я провернула. Конечно, мир содрогнулся бы в ужасе! Им не понять, как юная девушка может спокойно убить

Античный детективный триллер с элементами научно-познавательного квеста в декорациях Древней Греции. Один из главных героев – великий Пифагор. Смертельный π-квест: серийный убийца против пифагорейцев. Полис Кротон, 510 г. до н. э. Почтенный философ Пифагор – один из самых влиятельных людей своего времени, лидер могущественной религиозно-философской организации – готовится назначить преемника. Втайне от всех он выбирает лучшего из шести учеников. Но череда убийств, каждое загадочнее и необычнее

Все началось в виртуальном мире, который для многих заменил реальность. Это игра и в то же время жизнь со своими правилами и законами. Предмет, что был найден в цифровом мире, оказался нужен многим. Героя преследуют неприятности в двух мирах, и кажется, выхода нет. Последующая расшифровка артефакта открыли тайну, от которой стало еще хуже. Он идет к первоисточнику, чтобы защитить себя. Его путь неожиданно привел к одной странной женщине, которая оказалась…

На протяжении трех десятилетий с 1974 по 2005 годы жестокий серийный убийца приводил в ужас жителей города Уичито, штат Канзас. Все его жертвы – женщины, мужчины и даже дети – были связаны сложными узлами и затем задушены. Сам себя убийца называл BTK (bind, torture, kill – связать, пытать, убить). Под этим прозвищем он годами терроризировал округу и наслаждался перепиской с полицией через местную газету. Когда его наконец поймали, все были поражены: жестоким садистом и душителем оказался Деннис

Обновленное и дополненное издание бестселлера, написанного авторитетным профессором Мичиганского университета, – живое и увлекательное введение в мир литературы с его символикой, темами и контекстами – дает ключ к более глубокому пониманию художественных произведений и позволяет сделать повседневное чтение более полезным и приятным. «Одно из центральных положений моей книги состоит в том, что существует некая всеобщая система образности, что сила образов и символов заключается в повторениях и

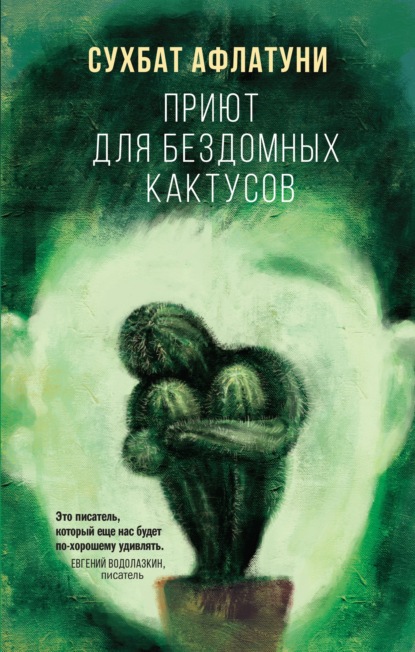

Остров, на котором проводились испытания бактериологического оружия, и странный детдом, в котором выращивают необычных детей… Японская Башня, где устраивают искусственные землетрясения, и ташкентский базар, от которого всю жизнь пытается убежать человек по имени Бульбуль… Пестрый мир Сухбата Афлатуни, в котором на равных присутствуют и современность, и прошлое, и Россия, и Восток. В книгу вошли как уже известные рассказы писателя, так и новые, прежде нигде не публиковавшиеся.

Во время войны в Чечне майор спецназа Павел Одинцов попадает в плен к жестокому полевому командиру по кличке Шерхан. Одинцову удается бежать, но воспоминания о пытках, которым он подвергся в плену, мешают службе, и майор увольняется в запас. Он возвращается в родной город и устраивается на работу охранником. Через несколько лет к Павлу приезжает сослуживец и предлагает отомстить Шерхану. Оказывается, банда полевого командира уже давно орудует не на Кавказе, а в центральной части России. Боевики

Шестилетняя Джин Луиза по прозвищу Глазастик и ее брат Джим живут в городке Мейкомб, штат Алабама, во времена Великой депрессии со своим овдовевшим отцом Аттикусом Финчем. Выдающийся адвокат и человек чести, он старается воспитать в своих детях лучшие качества и стремление к справедливости. Как-то он говорит им, что убить пересмешника – тяжкий грех, ведь птицы невинны, безвредны и беззащитны. Такими бывают и люди. Когда Том Робинсон, один из чернокожих жителей города, ложно обвиняется в