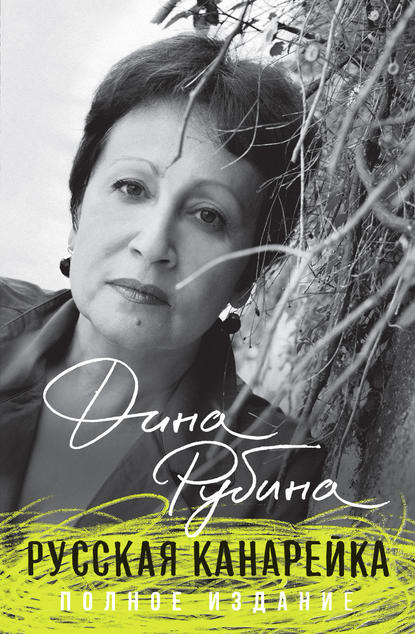

Русская канарейка - Дина Рубина

- Автор: Дина Рубина

- Серия: Полное собрание сочинений (Эксмо)

- Жанр: современная русская литература

- Теги: жизненные трудности, история любви, портрет эпохи, семейная сага, судьба человека

- Год: 2014

Русская канарейка

И молчок: ни слова – ни самому отцу, ни Яшке, ни Стеше, ни тем более матери.

Тихо улыбаясь, она покручивалась на рояльном табурете, не встревая в разговор взрослых. Знала, что отец подхватит, ответит, объяснит или возразит. Глядела на него с гордым обожанием, предвкушая пиршество под бело-зелеными полосатыми тентами на террасе Фанкони: мороженое со сливками, пирожное со сливками и отдельным заказом – полную чашку сливок.

Вдруг ее ужалила мысль: а не от чрезмерного ли обжорства сластями так внезапно и больно выскочили эти противные сливочные сиськи?

* * *

Это был триумф Дома Этингера!

Яшина анархистская эпопея, омытая слезами и отчаянием Доры (вот уж кто готов был рассечь свою закованную в латы грудь и вырванным сердцем осветить возвращение блудного сына! ), ее затворничество и мигрени, от которых по три дня раскалывался затылок, ее неприбранный вид и заброшенная «грудка» – все вмиг отошло на второй план. Все сбережения, накопленные тяжким трудом ее мужа-оркестранта, с абсолютным безрассудством были поставлены на кон. С болью в сердце была продана даже Яшина итальянская виолончель.

Старый картежник Моисей Маранц тоже рвался «финансировать заграничное обучение» любимой внучки, но его сомнительные предложения зять обошел вежливым молчанием. До осени, когда начинались занятия в консерватории, оставались считаные месяцы, и за это время надо было подготовить девочку к новой жизни, обшить с ног до головы в изысканном европейском стиле, сочинить и создать гардероб, который не посрамит и тамошнюю Кертнерштрассе с великолепием ее дорогих магазинов и разодетых модниц.

Немедленно с запиской к Полине Эрнестовне (ряд восклицательных знаков занимал целую строку) был послан дворничий сын Сергей.

Поскольку работа предполагалась срочная и ответственная, над меню просидели чуть не до полудня. На другой день с утра и до обеда, не отпуская извозчика, ездили по модным лавкам на Ланжероновскую и Дерибасовскую, в пассаж, в конфексион братьев Пуриц, а также в гранд-конфексион Максимаджи и Гуровича: отбирали материю, пуговицы, крючки-застежки, кружева и тесьму, дымку на вуали…

И уже после обеда великая портниха приступила к священнодействию.

Тут надо бы отметить, что лохматая людоедка обожала дочь Доры Моисеевны. С ее точки зрения, та являлась идеальной моделью: шить на девочку было сплошным удовольствием и чистым вдохновением. С ней не требовалось никаких хитроумных обманок зрения, дополнительных складок для впечатления и надставных плечиков для сокрытия. Эськина фигурка говорила сама за себя. Ее хотелось поднять на ладони к свету и любоваться пропорциями и линиями – собственно, тем, что в искусстве моделирования боготворила старая портниха. Вымеряя полураздетую, в одних панталончиках, девочку, Полина Эрнестовна таращила черные, как греческие маслины, глаза, приговаривая:

– Так бы и съела ее на завтрек!

(При этих словах Дора поеживалась и притягивала дочь к себе поближе. )

Набычив голову со знаменитой бородавкой во лбу – единорог перед решающим сражением, – Полина Эрнестовна рисовала на листках все новые головокружительные модели, вычеркивала те или другие детали, переносила с одного листка на другой рукав-реглан, отрезной лиф или воротник-хомут. Она колдовала, бормотала, фыркала и отбрасывала листки. Вновь приступала к работе, составляя списки на все случаи жизни: дорожные платья, деловой костюм, концертное платье, вечернее платье…

Повторим: она не знала выкроек и не употребляла профессиональных понятий, вроде «косой крой», «прямой силуэт» или «заниженная талия».

– Ото так… – бормотала она, – отсюда и вниз до жопки, а талию повыше… а грудку ослобонить… Шейку объять кружевцами, плечико – в фонарик… а юбку – вихрем…

Этот «венский гардероб» – единственное, что осталось девочке от европейских мечтаний, – служил ей всю долгую, долгую жизнь, ибо Эсфирь Гавриловна и в старости оставалась такой же хрупкой дюймовочкой, не поправившись ни на фунт.

«Венский гардероб! » – чуть насмешливое, но и любовное словосочетание означало в семье не только содержимое пухлого парусинового саквояжа, который проследовал за нею по десяткам разных адресов судьбы, но и многое иное: ее привычки, стойкость перед лицом трагических перемен, неизменное очаровательное восхищение мелкими и даже убогими радостями жизни.

«Венский гардероб! » – парчово-кружевная, муслиновая, атласная стопка вещей: и платье-«блузон», и платье-«робдестиль», или «чарльстон», и платье-«торсо», с удлиненным лифом и короткой юбкой, с кружевами валансьен, с черной бархоткой на высокой шее, а также блузки, жакеты, накидки и даже изящная, вышитая бисером шелковая театральная сумочка (серебряная пряжка в виде львиной морды) – и веер к ней, похожий на оперение жар-птицы…

А шляпка-тюрбан? а любимая кокетливая шляпка-колокол (о, шляпка-колокол, бессмертный фасончик – в гладкой картонке устричного цвета, снабженная длинной заколкой для закрепления на прическе, со съемной пипочкой на конце: шляпка заколота, пипочка завинчивается), и – бог ты мой, нет сил перечислять.

Все это в детстве интриговало последнего по времени Этингера, «выблядка Этингера», настолько, что, играя в школьном спектакле одновременно Себастьяна и Виолу в «Двенадцатой ночи» Шекспира, он вытащил из старого саквояжа кружевную Эськину блузку с отороченным тесьмой лифом, воротником-стоечкой и длинными манжетами, с рядом перламутровых пуговок до локтя, а нацепив ее, пришел в такой восторг от собственного отражения в зеркале и совершенного преображения, что и в дальнейшем охотно использовал в своих целях детали «венского гардероба», уверяя, что подлинность этих «музейных шмоток» с их легкой лавандовой отдушкой помогает ему проникнуться образом.

Тут надо заметить, что Эську он изображал с особенным пристрастием: ее манеру говорить, тщательно отбирая слова, как бы разглядывая их, прежде чем озвучить; ее улыбку, бездумный пассажный пробег суховатых старческих пальцев по поверхностям столов и витрин; серебристый ежик ее подросткового затылка (горстку пепла, оставшуюся от угольного жара ассирийских кудрей), – добавляя к образу лишь одно: канареечную россыпь своего бесподобного голоса.

* * *

… В ином месте и в иное время безобразная старуха Полина Эрнестовна именовалась бы гениальным модельером. Ибо, как любой истинный художник, она интуитивно чувствовала, что? взять от предыдущих завоеваний моды, дабы создать новый уникальный стиль. Венский гардероб грациозной девочки-подростка она безотчетно рассматривала как свой решающий выход на подиум европейской моды. И более того: оглядывая век минувший с того невидимого, но высокого подиума, который выстраивает одно лишь Время, мы со всей ответственностью рискнем заявить, что знаменитое «маленькое черное платье», якобы изобретенное в конце двадцатых в Париже пресловутой Коко Шанель, на самом деле было придумано великой Полиной Эрнестовной в 1913 году, в Одессе, в квартире Большого Этингера, в доме, что на углу Ришельевской и Большой Арнаутской.

(В последний раз Эська надела его в 1984-м, получая грамоту ЦК Комсомола Украины за самоотверженный труд в деле многолетнего музыкального просвещения молодежи. )

Рождению гениального замысла не всегда сопутствует всеобщее признание. Напротив, окружающие, как известно, принимают все новое и оригинальное в штыки.

– А это еще что? – недоуменно спросила портниху Дора, двумя пальцами поднимая со стола приметанный черный лоскут. – Рубашка? ! Почему черная?

– Та не, то платьишко такое. Выручалка, на все жизнеслуча? и.

– Платье? ! – Дора онемела, продолжая рассматривать странное прямоугольное изделие, которое, кабы не цвет и плотная материя, могло бы сойти за наволочку. Видит бог, она благоговела перед гением Полины Эрнестовны, но старуха явно сошла с ума: разве в этом девушке можно показаться на люди? !

– Как же это – платье? ! Такое… короткое? !

– Эх, Дормосевна, со-олнце, – протянула портниха. – За европейской модой не следишь. Кругом сейчас тенденции (она произносила: «тендентии»).

– Что за… тенденции? Что это значит?

– А то, что жизнь – она, значитца, суровая, а будет хуже; подбери, значитца, дама, свой подол и шуруй пешком до бульвару. Та ты не опасывайся: я пока подол маленько отпущу. Но только Эська потом его обязательно до колен подымет. И вот с этим платьишком будет меня полжизни поминать: оно само такое – никакое, – и ты шо хошь на него накидавай: манто-шманто, шкурка лисы на плечи голяком… жакет опять же строгий, плюс нитка твоих жемчугов. Вот и получится: и в аудиентию, и на концерт, и на коктейль-вечеринку.

– Какой коктейль? – стонала Дора, ладонями уминая боль в виски. – Какая вечеринка! Голые плечи? ! Побойтесь бога, Полина Эрнестовна: девочка едет учиться!

Та отвечала спокойно:

– А вы, мадам Этингер, не желаете видеть дочь старше ее четырнадцати лет, не приведи господь?

Читать похожие на «Русская канарейка» книги

Роман «Маньяк Гуревич» не зря имеет подзаголовок «жизнеописание в картинках» – в нем автор впервые соединил две литературные формы: протяженный во времени роман с целой гирляндой «картинок» о докторе Гуревиче, начиная с раннего его детства и по сегодняшний день: забавных, нелепых, трогательных, пронзительных, грустных или гомерически смешных. Благодаря этой подвижной конструкции книга «легко дышит». Действие мчится, не проседая тяжеловесным задом высокой морали, не вымучивая «философские идеи»,

Дина Рубина – один из самых успешных авторов современной интеллектуальной прозы, который вот уже полвека радует читателей увлекательными жизненными историями как в малой, так и в крупной формах. Именно от такого творца хочется получить рекомендации о том, как создавать качественные и востребованные литературные произведения. Однако книга «Одинокий пишущий человек» – это не просто сборник советов. Перед вами своеобразный роман о писателе, его жизни и творчестве, тревогах и озарениях, мыслях и

Дина Рубина – мастер конфликта. Особенно того острого, порой трагического, сторонами которого оказываются человек и история. Всякий раз писатель ставит героя в ситуацию практически безвыходную. Чудо – вот что спасает его из водоворота запредельных по жестокости событий («Адам и Мирьям»). А еще – семейные узы, основанные на любви и уважении («Дети Дома Этингера»). И конечно, искусство, которое возвращает униженному, доведенному до состояния пыли человеку статус творца («Старуха Баобаб»,

Семьи, которые изображает Дина Рубина, далеки от идеала. Всё как у всех. Одинокая мать, воспитывающая сына; «выходной» папа; брат и сестра, отец которых покидает дом в надежде на новую любовь… Кругом «ухабы характера», всюду «щипки, тычки и щекотания», «грызня грызнёй»… Не случайно мальчик, персонаж рассказа «Терновник», заявляет вечно занятой матери: «Я найду себе другую женщину!» А подросток, которого растят двое отцов, из рассказа «Двойная фамилия», произносит: «Никогда не женюсь,

Нет места более священного, чем Иерусалим – «ликующий вопль тысяч и тысяч глоток», «неистовый жар молитв, жалоб и клятв», «тугая котомка» запахов: ладана – христианского квартала, рыбы – мусульманского, свежестиранного белья – еврейского, хлебного – армянского. Жить в этом городе непросто, потому что он, по словам Дины Рубиной, – «вершина трагедии». Но что было бы в жизни писателя, если бы в ней не случился Иерусалим? В конце 1990-х Дина Рубина вместе с семьей переезжает в Израиль. И с этого

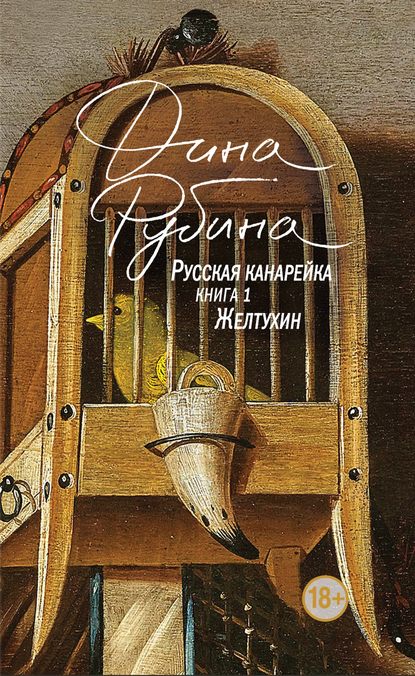

Это история поколений двух семей. Род Этингеров из Одессы – чрезвычайно способная и музыкальная семья. Второй дом, свято соблюдающий традиции и занимающийся разведением канареек, – из Алма-Аты. А начинается все со Зверолова и его птиц, среди которых обнаруживается особенно одаренный кенар по прозвищу Желтухин. Именно ему и его потомкам суждено сыграть ключевую роль в судьбах обеих семей, переживших Первую и Вторую мировые войны, революцию 1917 года и многие другие трагические события. Но что

Перед вами авторский сборник короткой прозы от известной российской писательницы Дины Рубиной. В книгу «Бонжорно, команданте!» вошли двенадцать рассказов, эссе и очерков, вдохновленных путешествиями самого автора по разным уголкам Европы. Поездка в Мюнхен на семинар могла бы стать вполне заурядной, если бы подруга Дины не пригласила ее на обратном пути завернуть в Сорренто и провести несколько дней в скромном, но уютном пансионе своей знакомой. Там писательница узнала необычную, наполненную

Все началось с того, что Надя Прохорова повстречала синеглазого кудрявого мальчишку, который ей очень понравился. Вскоре судьба свела их вновь. Рыжеволосая Надежда, прозванная Дылдой, крепко запала в сердце юного Аристарха Бугрова… Дети взрослели и превратились в подростков. Они хранили верность друг другу, словно их обручили еще с пеленок… Стах был уверен: им с Надей не суждено изведать страданий и никто никогда не встанет между ними. Они ведь предназначены друг другу судьбой. И всегда будут

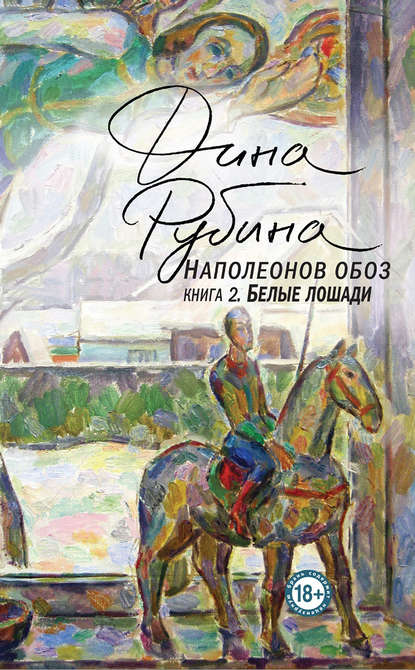

Перед вами первая часть трилогии Дины Рубиной «Наполеонов обоз». Это эпическое произведение повествует о зарождении великой любви между двумя сильными людьми. Аристарх и Надежда испытывают друг к другу настоящее искреннее чувство. Однако влюбленные не догадываются, что их разведет сама жизнь, которая подготовила для них жестокое испытание – предательство. Может ли яркая, как раскаленное солнце, любовь угаснуть в один миг? Разумеется, нет! И героям предстоит пережить множество испытаний и

Перед вами третья и заключительная книга семейной саги «Наполеонов обоз» от известной российской писательницы, автора бестселлеров и лауреата премии «Большая книга» Дины Рубиной. Надежда Прохорова и Аристарх Бугров познакомились, еще будучи детьми. Но даже в столь раннем возрасте они поняли, что созданы друг для друга. Однако судьбе было угодно превратить влюбленных в Орфея и Эвридику: едва достигнув подросткового периода, они вынуждены были расстаться на… двадцать пять лет! Надя и Сташек