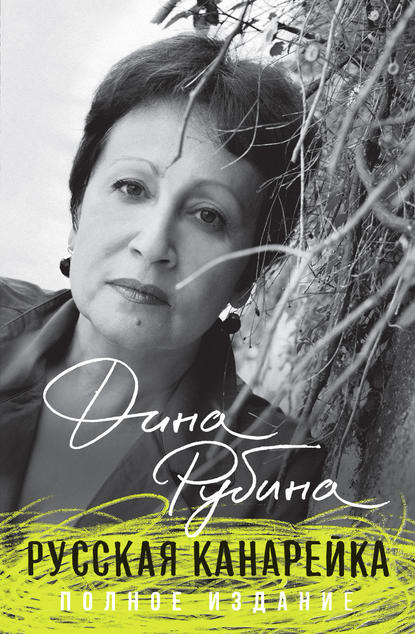

Русская канарейка - Дина Рубина

- Автор: Дина Рубина

- Серия: Полное собрание сочинений (Эксмо)

- Жанр: современная русская литература

- Теги: жизненные трудности, история любви, портрет эпохи, семейная сага, судьба человека

- Год: 2014

Русская канарейка

Кто ж знал, что роковым этим словам, вымолвленным в недобрый час, суждено было сбыться так скоро?

3

Уютный хоровод мраморных колонн во внутреннем дворике венского кафе где-то в районе Хофбурга, куда в первый же день по приезде Гаврила Оскарович привел жену и дочь, Эська помнила всю жизнь. В тяжелые минуты, а их было предостаточно, она вызывала в воображении жемчужные плафоны низко висящих люстр в колоннаде; балкончик в форме бокала во флорентийской галерее второго этажа, подпираемой двумя согбенными фавнами; гнутые спинки венских стульев, крахмальные скатерти, сбрызнутые радужными бликами от алых в золоте витражей арочных окон; и надо всем – купол высокой стеклянной крыши с опаловым облаком, в котором теснилось и переливалось солнце.

– Я угощу вас настоящим венским пирожным, мои прелестницы! – сказал папа и кивнул официанту, подзывая его к столику.

Папа пребывал в отличном настроении еще с того утра в отеле «Бристоль», когда от Эськиной игры прослезился великий Марк Винарский, и ни угрюмый бубнеж всегда утомленной, всегда недовольной и всегда нездоровой жены Доры, ни драматическая неизвестность с Яшей, ни колоссальные расходы на эту поездку, не говоря уже о будущих расходах на заграничное образование дочери («Ну что ж, а понадобятся деньги – так переедем в квартиру поменьше»), не могли поколебать душевного равновесия Большого Этингера.

Он торжественно зачитывал дамам меню, со знанием дела выясняя у благодушного толстяка-официанта состав кремов и соусов. Официант – это даже мама признала по-русски вполголоса – обладал адским терпением.

В конце концов заказали белого мозельского – выпить за успех будущей студентки, за ее победы; самой Эське – нечто землянично-прохладительное под мудреным названием, а на деле – обычное «ситро», лимонадную шипучку, что подают в буфетах на Николаевском бульваре; и три разных пирожных, чтобы друг у друга попробовать: «Эстерхази-торте», с орехами и кремом, ломтик круглого «Гугельхупф» и, по выбору девочки, известный венский «Захер-торте» – шоколадный, с любимыми ее взбитыми сливками.

Кто-то наигрывал неуверенный вальс на невидимом отсюда фортепиано – принужденно, будто заикаясь. Минут через десять направляясь в дамскую комнату, Эська прошла мимо тапера, из любопытства скосив глаза. Так и есть: старый инструмент рыжеватой, как кобыла, масти, измученный многими поколениями залихватских брынчал. За клавиатурой – пожилой дяденька, весь какой-то скособоченный. Покатый лоб с длинными залысинами, мгновенные промельки языка по губам – он напомнил девочке варана из передвижного зверинца. Но пальцы! Восковые, скрученные артритом… ах, бедняга, бедняга! Даже немудреные пьески и песенки, вымученные им из желтоватых клавишей ветерана венских кафешантанов, должны были доставлять старику настоящие страдания. Сердобольной девочке стало так жалко его! Она тут же сочинила ему судьбу: каморка под лестницей, распитие бутыли дешевого вина при одинокой свече в мятом подсвечнике и бог знает что еще… Минут через десять тапер закрыл крышку инструмента и удалился, надвинув котелок на скошенный лоб.

Принесли замысловато украшенные кремовыми вензелями и шоколадными розочками пирожные на больших белых тарелках, а в придачу – грациозный сливочник, полный первостатейных сливок, – папа такой милый, всегда все помнит.

Не притрагиваясь к пирожному, девочка порывисто поднялась со стула, смутилась, села, опять вскочила.

– Можно я поиграю, папа?

– Чушь! – раздраженно отозвалась мать. – Ты что, прислуга? Поди еще на кухню, вымой им посуду!

А отец улыбнулся и сказал:

– Вперед, доченька. Покажи австриякам класс настоящей игры.

И она подлетела к фортепиано, откинула крышку, замерла на миг, по-стрекозьи перебирая пальцами ванильный, коричный, кардамоновый воздух, – и заиграла «Музыкальный момент» Шуберта.

Гаврила Оскарович крякнул от удовольствия и откинулся к спинке стула.

– Умница! – прошептал он и, повернувшись к супруге: – У нее потрясающее чутье на стиль, даже на интерьер. В секунду поняла, что? здесь требуется!

Она заиграла легко, вначале как бы шутливо, как бы между прочим, хотя все вокруг сразу ощутили пропасть между натужным бренчанием тапера и игрой этой неизвестно откуда взявшейся птички-колибри с блестящей черной головкой, в персиковом платье смелого, но безукоризненно элегантного кроя, так что и понять невозможно возраст его владелицы.

В ход пошли вальсы Шуберта, и вальсы Легара, и вальсы Штрауса-сына.

Сперва одна пара, а за ней еще две-три закружились в аркадах внутреннего дворика, и когда Эська доиграла и опустила руки, публика за столами, и компания минуту назад вошедших, да так и оставшихся стоять господ и дам, и офицер с клинообразными «вильгельмовскими» усами, утянутый, как дама в корсет, в мундир австро-венгерской армии, и группка студентов (один чудной такой, с красной шкиперской бородкой, лицо будто в огне) – все яростно зааплодировали, а огненнобородый крикнул: «Браво! »

Тогда Эська, вынув заколку из волос и тряхнув рассыпчатыми кудрями, заиграла то, что казалось ей самым подходящим – и месту, и публике: миниатюры Крейслера – сначала изящную, с налетом легкой танцевальной грусти «Муки любви», затем кипучую и пенную, как шампанское, «Радость любви» и, наконец, виртуозную, всю на пуантах, то крадущуюся за бабочкой, то разметавшую нежные объятия любимую ее пьесу «Прекрасный розмарин».

Вообще, все это были перлы скрипичного репертуара, но Эська всегда с легкостью занимала у любого инструмента его шедевры, перекладывала, преобразовывала, украшала… и преображенными дарила своей любимой клавиатуре.

…Бог ты мой, сколько раз потом Крейслер выручал ее в сценах любви – не ее любви, увы, а иллюзионной, затертой просмотрами, рвущейся в пленке, надрывной любви синематографических див и лощеных красавцев с нитяным пробором в набриолиненной прическе.

Но, задорно улыбаясь поверх клавиатуры огненнобородому студенту в венском кафе, разве могла она даже на миг представить свои многочасовые обморочные экзерсисы в войлочном воздухе темного зала, где сопрягались вонь от самокруток, пороховой запах мокрых солдатских шинелей вперемешку с запахом дегтя от сапог, пьяная отрыжка расторговавшихся дядек с Привоза, сдобренная сытным духом налузганных за день семечек.

Дымный луч киноаппарата буравил сизый столб над головами зрителей.

И она, со своим «потрясающим чутьем на стиль и даже на интерьер», шпарила «Трансвааль, Трансвааль, страна моя», и непременный «Матчиш», и, конечно же, «На сопках Маньчжурии», и – куда от них деться! – «Амурские волны». Но когда омерзение подкатывало к горлу, а волна тоски накрывала с головой, Эська переходила на благородно-утонченного Крейслера, иногда лишь разбавляя его безыскусной печалью «Полонеза» Огинского.

Кстати, именно «Полонез» она играла в тот вечер, когда один за другим шли сеансы новой ленты «Одесские катакомбы». И по завершении последнего, девятичасового, когда у нее хватило сил лишь опустить крышку клавиатуры, а подняться со стула уже никакой возможности не было, и, уронив мутную голову на сложенные руки, она собралась забыться совсем чуток, на минутку, перед нею вдруг вырос и навис над инструментом огромный детина, бровастый и носатый, в отличнейшем кожаном плаще, и густым умиленным басом протянул:

– О-ой, какая пичу-ужка!

Она подскочила от ужаса: на днях банда пьяных дезертиров растерзала певичку в фойе синема, и люди еще передавали друг другу леденящие подробности, хотя удивить кого-то очередным зверством было трудно: город трясся и съеживался, заползая в подворотни и норы, где укрыться, впрочем, тоже было невозможно. Перестрелки, «эксы», безнаказанные убийства, самочинные «обыски» налетчиков бесчисленных местных банд… Шайки вооруженных солдат, отпущенных с фронтов ленинским «декретом о мире», громили завод шампанских вин и цейхгаузы; из тюрьмы на днях, говорят, бежали восемьдесят пять воров, каких-то «анархистов-обдиралистов», силой остановили трамвай на соседней улице и, раздев всех пассажиров до нитки, преспокойно сыпанули по сторонам. Другая анархистская, как говорил Большой Этингер, «шобла» сочинила и напечатала в «Одесском листке» манифест с угрозами «начать террор над местным населением за издевательства над ворами и тем заставить себя уважать! ».

И вот, навалившись на инструмент, этакий-то детина в плаще смотрел на девушку, чему-то ласково изумляясь.

– Так это вы играли так прекрасно всю фильму? – спросил он.

– А вы думали – кто? – еле слышно спросила Эська.

– Я думал, это фортепьяно сам играет, – чистосердечно ответил он. – Механику, думал, завели. Очень как-то… безошибочно. А вот эту расчудесную мелодию: та-ам-тари-рара-там-та-рира-а – это вы сама сочинили?

Читать похожие на «Русская канарейка» книги

Роман «Маньяк Гуревич» не зря имеет подзаголовок «жизнеописание в картинках» – в нем автор впервые соединил две литературные формы: протяженный во времени роман с целой гирляндой «картинок» о докторе Гуревиче, начиная с раннего его детства и по сегодняшний день: забавных, нелепых, трогательных, пронзительных, грустных или гомерически смешных. Благодаря этой подвижной конструкции книга «легко дышит». Действие мчится, не проседая тяжеловесным задом высокой морали, не вымучивая «философские идеи»,

Дина Рубина – один из самых успешных авторов современной интеллектуальной прозы, который вот уже полвека радует читателей увлекательными жизненными историями как в малой, так и в крупной формах. Именно от такого творца хочется получить рекомендации о том, как создавать качественные и востребованные литературные произведения. Однако книга «Одинокий пишущий человек» – это не просто сборник советов. Перед вами своеобразный роман о писателе, его жизни и творчестве, тревогах и озарениях, мыслях и

Дина Рубина – мастер конфликта. Особенно того острого, порой трагического, сторонами которого оказываются человек и история. Всякий раз писатель ставит героя в ситуацию практически безвыходную. Чудо – вот что спасает его из водоворота запредельных по жестокости событий («Адам и Мирьям»). А еще – семейные узы, основанные на любви и уважении («Дети Дома Этингера»). И конечно, искусство, которое возвращает униженному, доведенному до состояния пыли человеку статус творца («Старуха Баобаб»,

Семьи, которые изображает Дина Рубина, далеки от идеала. Всё как у всех. Одинокая мать, воспитывающая сына; «выходной» папа; брат и сестра, отец которых покидает дом в надежде на новую любовь… Кругом «ухабы характера», всюду «щипки, тычки и щекотания», «грызня грызнёй»… Не случайно мальчик, персонаж рассказа «Терновник», заявляет вечно занятой матери: «Я найду себе другую женщину!» А подросток, которого растят двое отцов, из рассказа «Двойная фамилия», произносит: «Никогда не женюсь,

Нет места более священного, чем Иерусалим – «ликующий вопль тысяч и тысяч глоток», «неистовый жар молитв, жалоб и клятв», «тугая котомка» запахов: ладана – христианского квартала, рыбы – мусульманского, свежестиранного белья – еврейского, хлебного – армянского. Жить в этом городе непросто, потому что он, по словам Дины Рубиной, – «вершина трагедии». Но что было бы в жизни писателя, если бы в ней не случился Иерусалим? В конце 1990-х Дина Рубина вместе с семьей переезжает в Израиль. И с этого

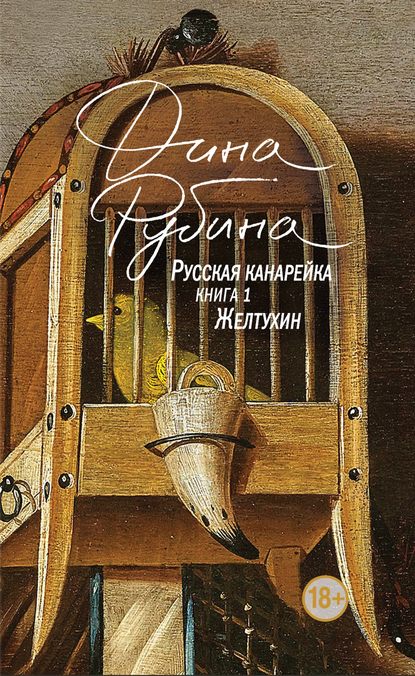

Это история поколений двух семей. Род Этингеров из Одессы – чрезвычайно способная и музыкальная семья. Второй дом, свято соблюдающий традиции и занимающийся разведением канареек, – из Алма-Аты. А начинается все со Зверолова и его птиц, среди которых обнаруживается особенно одаренный кенар по прозвищу Желтухин. Именно ему и его потомкам суждено сыграть ключевую роль в судьбах обеих семей, переживших Первую и Вторую мировые войны, революцию 1917 года и многие другие трагические события. Но что

Перед вами авторский сборник короткой прозы от известной российской писательницы Дины Рубиной. В книгу «Бонжорно, команданте!» вошли двенадцать рассказов, эссе и очерков, вдохновленных путешествиями самого автора по разным уголкам Европы. Поездка в Мюнхен на семинар могла бы стать вполне заурядной, если бы подруга Дины не пригласила ее на обратном пути завернуть в Сорренто и провести несколько дней в скромном, но уютном пансионе своей знакомой. Там писательница узнала необычную, наполненную

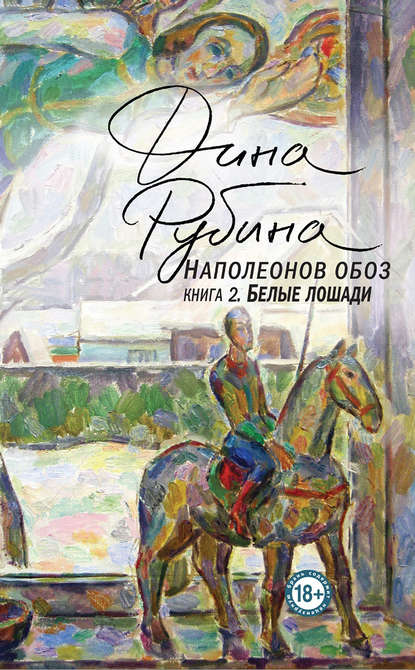

Все началось с того, что Надя Прохорова повстречала синеглазого кудрявого мальчишку, который ей очень понравился. Вскоре судьба свела их вновь. Рыжеволосая Надежда, прозванная Дылдой, крепко запала в сердце юного Аристарха Бугрова… Дети взрослели и превратились в подростков. Они хранили верность друг другу, словно их обручили еще с пеленок… Стах был уверен: им с Надей не суждено изведать страданий и никто никогда не встанет между ними. Они ведь предназначены друг другу судьбой. И всегда будут

Перед вами первая часть трилогии Дины Рубиной «Наполеонов обоз». Это эпическое произведение повествует о зарождении великой любви между двумя сильными людьми. Аристарх и Надежда испытывают друг к другу настоящее искреннее чувство. Однако влюбленные не догадываются, что их разведет сама жизнь, которая подготовила для них жестокое испытание – предательство. Может ли яркая, как раскаленное солнце, любовь угаснуть в один миг? Разумеется, нет! И героям предстоит пережить множество испытаний и

Перед вами третья и заключительная книга семейной саги «Наполеонов обоз» от известной российской писательницы, автора бестселлеров и лауреата премии «Большая книга» Дины Рубиной. Надежда Прохорова и Аристарх Бугров познакомились, еще будучи детьми. Но даже в столь раннем возрасте они поняли, что созданы друг для друга. Однако судьбе было угодно превратить влюбленных в Орфея и Эвридику: едва достигнув подросткового периода, они вынуждены были расстаться на… двадцать пять лет! Надя и Сташек