Русская канарейка - Дина Рубина

- Автор: Дина Рубина

- Серия: Полное собрание сочинений (Эксмо)

- Жанр: современная русская литература

- Теги: жизненные трудности, история любви, портрет эпохи, семейная сага, судьба человека

- Год: 2014

Русская канарейка

И в этом многослойном скользящем кружении на другом камне, напротив них молча сидела загадочная Земфира, похожая на красавца-принца из книжки казахских народных сказок…

Робкое солнце, возникая нырками, падало ей на лицо, всякий раз вылепливая его до алебастрового сияния, а ее прекрасные сердоликовые глаза то погружались в тень, то вспыхивали блескучей слезой.

И этих глаз она не сводила с мускулистых рук Зверолова, вяжущих узлы и петли.

Бедная… Она выучила этот его урок.

* * *

Маленьких степных лошадок со стоячими рыжими гривами Илюше было страшно жаль. Он не любил зоопарк и втайне, слушая рассказы Зверолова, всегда надеялся, что в конце какой-нибудь истории тот разведет руками и скажет: «Эх… сорвалось в тот раз! »

Но, как и бабушку, стеснялся огорчить и послушно тащился за ним в Парк культуры и отдыха имени Горького. А там послушно шагал мимо тесных бетонных отсеков, где метались степные волки, мимо бассейна с грязным белым медведем в зеленой воде, мимо клеток с угрюмыми орлами и беркутами, что взмахивали культями обрезанных крыльев.

Были там еще слоны, бегемоты, носорог и тапир – Зверолов шутил, что тот в белых трусах.

Просторнее всех – одна в вольере – жила большая черепаха, да еще верблюды: те хоть двигаться могли; впрочем, у них и морды такие, будто на людей им плевать.

Мальчик все это ненавидел; главное – ненавидел острый звериный запах, лучше повествующий о беде животных, чем любые рассказы.

После зоопарка всегда навещали старика Морковного. Тот жил в Татарке, неподалеку от Малой Станицы – некогда старой казачьей окраины. Татарка граничила с зоопарком, и потому днем и ночью над ее разбитыми, запутанными, тесными колеями улочек – шириной в одну то и дело застревающую машину – разносился вой, клекот и рык обитателей клеток.

Вообще, весь район Татарки (Зверолов говорил, что прежде здесь по логике обитало много татар, даже мечеть была) почему-то напоминал Илюше те глубокие гнезда из шашлычных палочек, что плели они со Звероловом для канареек.

Помимо типичных казачьих домов в полтора этажа – беленых, с наличниками и ставнями на окнах, с высоким крыльцом, окруженным курами, – встречались там дома из вагонных шпал. И если б не буйная зелень вокруг, выглядели бы эти угрюмые темные жилища с подслеповатыми окошками совсем уж дико. Но вились по заборам голубые и розовые вьюнки; цветники вокруг дома пестрели белыми и пунцовыми астрами, георгинами, мелкими сиреневыми хризантемами, барвинками и непременными золотыми шарами.

А на заборах – в первых рядах партера – восседали пестрые сонмища кошек, и в каждом дворе мельтешили «звонки» – мелкие дворняжки.

Старик Морковный снимал комнату в полуподвале одного из таких домов. Найти его было легко: на крыше дома, чуть ли не единственная в Татарке, сидела огромная голубятня. Возможно, хозяева потому и терпели старика Морковного с его канарейками, что сами держали голубей и были заядлыми птичниками.

В кривозубом заборе, захлестнутом высокими кустами бледно-розовой и бордовой мальвы, голубела калитка с осевшим левым плечом – отворить ее получалось, только если хорошенько приналечь, а там уж оголтелым перебрехом гостей встречала упряжка трех мелкотравчатых дворняг: рыжей, пегой и белой. Бездельники радовались любому поводу дать концерт, и пока меж кустов сентябринок гости шли по тропинке к дому – желтому, с ярко-синими наличниками и ставнями, – в спины им неслись вдохновенные переливы этого трио – хриплый гав, торопливый захлеб и визгливое дребезжание шавок.

В обитель жильца вела низкая дверь со двора, и надо было еще спуститься по семи ступеням крутой деревянной лестницы. Сразу ты попадал в настоящий птичник: клетки стояли одна на другой в четыре этажа, располагаясь рядами, как стеллажи в районной библиотеке. Воздух тут был густой, кормовой, перистый, перенасыщенный птичьими слабыми звучками.

Один свободный от клеток угол занимала «кушетка» – просто матрац, уложенный на доски и поставленный на кирпичи; в другом углу на кирпичных столбиках алтарем возвышалась старая газовая плита. Был еще самодельный дощатый стол, заставленный и заваленный какими-то коробками, пакетами и птичьим инвентарем. На уголке его, расчищенном «для разговору» и застеленном клеенкой, гостей ожидало непременное пиршество. Но – не сразу, не в начале вечера.

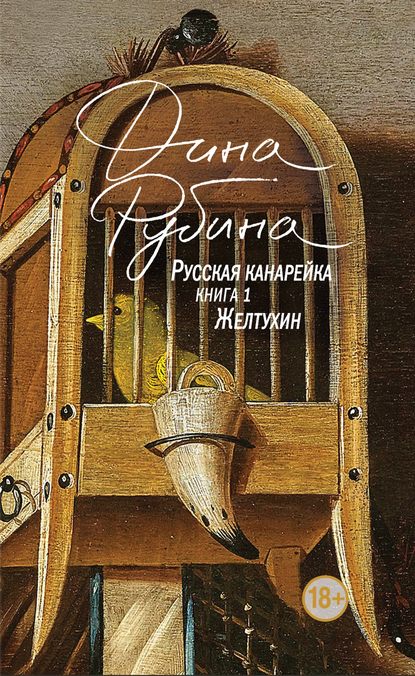

Долгое время Илюша был уверен, что Морковный – это не имя, а прозвище старика, данное потому, что в корм своим канарейкам он подкладывает кусочки моркови. Был тот настоящим «разводчиком», настоящим, по словам Зверолова, «канареечным охотником», хотя охотника Илюша представлял себе иначе: молодым, ловким, с сетью в одной руке, с клеткой в другой. Но Зверолов старика уважал и покупал у него молодых самцов хорошей зеленой линии.

– О, Федор Григорьич – это! .. – говорил он. – Федор Григорьич, знаешь, в пятнадцать лет пацаном сел за руль и всю жизнь шоферил. А когда работал дальнобойщиком, даже в дорогу брал с собой кенаря в клеточке, чтоб пел в кабине. Во какой человек… страстный! (Определение «страстный» у Зверолова означало высшее одобрение. )

А вообще Илюша скучал, слушая неинтересные разговоры про спаривание птиц и содержание их в пролетных клетках, про «дрессировку» и про «отбивание брака». Порой в заветном ожидании прекрасного окончания вечера даже задремывал под эти разговоры, уютно пристроив на руках вихрастую голову. Просыпался – вернее, вздрагивал – от сиплых выкриков Морковного:

– А я тебе скажу: столько брехни, сколько в нашем деле, – еще поискать! Мол, и в бочки кенарей сажали, и в чулках подвешивали, и палками с перьями щекотали… Это все мифы! Васильев тот – да, могу рассказать, как он птиц темнил, сам видел, своими глазами: он клетку ставил в ящик, ящик заворачивал в мешок, тот – еще в какой-то тулуп… и все это запиралось в шифоньер.

– А воздух-то, воздух?

– Что – воздух? Дышать как-то птица еще дышала, а вот пила-ела, надо думать, на ощупь. Куда твоему Желтухину!

– Да-а-а…

Комната, где обитал со своими канарейками Морковный, даже в самый яркий день была погружена в полуподвальный сумрак: свет в нее с трудом протискивался через два оконца, мало того, что под самым потолком, так еще снаружи, со двора заросшие барвинками. Поэтому дверь – снизу она казалась корабельным люком, распахнутым в синее небо, – почти весь день он держал открытой. С наступлением темноты старичок Морковный щелкал выключателем, и над столом загоралась низко висящая лысая лампа величиной с младенческую голову. Но кроме лампы обязательно запаливались три свечи в трех разностильных старых подсвечниках. Это тоже было – «для разговору».

И разговор длился и длился до ночи – можно было на месяц вперед под него выспаться. И про то, что лучшими канарейками в старину считались вовсе не с Полотняного завода, хотя и про тех худого слова не скажешь, а боровские; и что в Москве в Охотном ряду именно боровские шли первым сортом, а калужские, тульские и нижегородские шли вторым и третьим. И что настоящая «концертная» канарейка стоила когда-то дороже офицерской лошади, а «отучали» ее дудками и натурой…

Мальчик скучал, но, вышколенный бабушкой Зинаидой Константиновной, терпел в тайной надежде на гренки, которыми старик Морковный всегда угощал их на прощание. Жарил сразу в двух больших сковородах на своей старой плите – с ножом в руке подскакивая то к одной, то к другой сковороде, «подстерегая момент» и с фехтовальной ловкостью переворачивая гренку именно тогда, когда «щечка» зарумянивалась «в нужной кондиции». Толстые, сочные, с поджаристыми хрупкими кружевцами, обсыпанные угольками куриных шкварок, лука и чеснока – эти гренки стоили самого пропащего вечера.

И пока за столом шли все те же скучные разговоры о кормах – надо ли включать в зерновую смесь льняное семя («Ни в коем случае! – горячился старик Морковный. – Льняное семя – маслянистое, доведет птицу до ожирения, особенно во время линьки, убьет печень, расстроит пищеварение… Давать – только как слабительное. – И со страстным лицом повторял: – Только как слабительное! »), – Илюша, обжигаясь и шумно втягивая воздух, пользуясь тем, что бабушка не видит «этого безобразия», хватал гренки руками под одобрительные кивки старика Морковного, а запивал мутнохолодным, в нос шибавшим квасом – тоже самодельным, настоянным на яблоках, на апорте.

Домой возвращались поздно, по вымершим улицам – фонарей там сроду не водилось, – косясь на зловещие заросли мальвы у заборов и непременно ошибаясь то поворотом, то переулком, то водной колонкой. И оттого, что они плутали, и оттого, что густая пахучая темень дрожала голосами зверей и птиц из зоопарка, и оттого, что голоса эти были исполнены тоски и угрозы, можно было представлять, что пробираются они опасными джунглями, под улюлюканье и вой преследующих индейцев…

Читать похожие на «Русская канарейка» книги

Роман «Маньяк Гуревич» не зря имеет подзаголовок «жизнеописание в картинках» – в нем автор впервые соединил две литературные формы: протяженный во времени роман с целой гирляндой «картинок» о докторе Гуревиче, начиная с раннего его детства и по сегодняшний день: забавных, нелепых, трогательных, пронзительных, грустных или гомерически смешных. Благодаря этой подвижной конструкции книга «легко дышит». Действие мчится, не проседая тяжеловесным задом высокой морали, не вымучивая «философские идеи»,

Дина Рубина – один из самых успешных авторов современной интеллектуальной прозы, который вот уже полвека радует читателей увлекательными жизненными историями как в малой, так и в крупной формах. Именно от такого творца хочется получить рекомендации о том, как создавать качественные и востребованные литературные произведения. Однако книга «Одинокий пишущий человек» – это не просто сборник советов. Перед вами своеобразный роман о писателе, его жизни и творчестве, тревогах и озарениях, мыслях и

Дина Рубина – мастер конфликта. Особенно того острого, порой трагического, сторонами которого оказываются человек и история. Всякий раз писатель ставит героя в ситуацию практически безвыходную. Чудо – вот что спасает его из водоворота запредельных по жестокости событий («Адам и Мирьям»). А еще – семейные узы, основанные на любви и уважении («Дети Дома Этингера»). И конечно, искусство, которое возвращает униженному, доведенному до состояния пыли человеку статус творца («Старуха Баобаб»,

Семьи, которые изображает Дина Рубина, далеки от идеала. Всё как у всех. Одинокая мать, воспитывающая сына; «выходной» папа; брат и сестра, отец которых покидает дом в надежде на новую любовь… Кругом «ухабы характера», всюду «щипки, тычки и щекотания», «грызня грызнёй»… Не случайно мальчик, персонаж рассказа «Терновник», заявляет вечно занятой матери: «Я найду себе другую женщину!» А подросток, которого растят двое отцов, из рассказа «Двойная фамилия», произносит: «Никогда не женюсь,

Нет места более священного, чем Иерусалим – «ликующий вопль тысяч и тысяч глоток», «неистовый жар молитв, жалоб и клятв», «тугая котомка» запахов: ладана – христианского квартала, рыбы – мусульманского, свежестиранного белья – еврейского, хлебного – армянского. Жить в этом городе непросто, потому что он, по словам Дины Рубиной, – «вершина трагедии». Но что было бы в жизни писателя, если бы в ней не случился Иерусалим? В конце 1990-х Дина Рубина вместе с семьей переезжает в Израиль. И с этого

Это история поколений двух семей. Род Этингеров из Одессы – чрезвычайно способная и музыкальная семья. Второй дом, свято соблюдающий традиции и занимающийся разведением канареек, – из Алма-Аты. А начинается все со Зверолова и его птиц, среди которых обнаруживается особенно одаренный кенар по прозвищу Желтухин. Именно ему и его потомкам суждено сыграть ключевую роль в судьбах обеих семей, переживших Первую и Вторую мировые войны, революцию 1917 года и многие другие трагические события. Но что

Перед вами авторский сборник короткой прозы от известной российской писательницы Дины Рубиной. В книгу «Бонжорно, команданте!» вошли двенадцать рассказов, эссе и очерков, вдохновленных путешествиями самого автора по разным уголкам Европы. Поездка в Мюнхен на семинар могла бы стать вполне заурядной, если бы подруга Дины не пригласила ее на обратном пути завернуть в Сорренто и провести несколько дней в скромном, но уютном пансионе своей знакомой. Там писательница узнала необычную, наполненную

Все началось с того, что Надя Прохорова повстречала синеглазого кудрявого мальчишку, который ей очень понравился. Вскоре судьба свела их вновь. Рыжеволосая Надежда, прозванная Дылдой, крепко запала в сердце юного Аристарха Бугрова… Дети взрослели и превратились в подростков. Они хранили верность друг другу, словно их обручили еще с пеленок… Стах был уверен: им с Надей не суждено изведать страданий и никто никогда не встанет между ними. Они ведь предназначены друг другу судьбой. И всегда будут

Перед вами первая часть трилогии Дины Рубиной «Наполеонов обоз». Это эпическое произведение повествует о зарождении великой любви между двумя сильными людьми. Аристарх и Надежда испытывают друг к другу настоящее искреннее чувство. Однако влюбленные не догадываются, что их разведет сама жизнь, которая подготовила для них жестокое испытание – предательство. Может ли яркая, как раскаленное солнце, любовь угаснуть в один миг? Разумеется, нет! И героям предстоит пережить множество испытаний и

Перед вами третья и заключительная книга семейной саги «Наполеонов обоз» от известной российской писательницы, автора бестселлеров и лауреата премии «Большая книга» Дины Рубиной. Надежда Прохорова и Аристарх Бугров познакомились, еще будучи детьми. Но даже в столь раннем возрасте они поняли, что созданы друг для друга. Однако судьбе было угодно превратить влюбленных в Орфея и Эвридику: едва достигнув подросткового периода, они вынуждены были расстаться на… двадцать пять лет! Надя и Сташек