Русская канарейка - Дина Рубина

- Автор: Дина Рубина

- Серия: Полное собрание сочинений (Эксмо)

- Жанр: современная русская литература

- Теги: жизненные трудности, история любви, портрет эпохи, семейная сага, судьба человека

- Год: 2014

Русская канарейка

Но даже и в эти минуты, перешибая ночную мощь травных и древесных запахов, догоняя их и обещая райское блаженство, над Татаркой витал аромат неописуемых гренок старика Морковного.

Позже, скучая по Зверолову, Илюша так и не решился однажды сесть в знакомый трамвай и кривыми тесными улицами, среди тополей и карагачей, поехать в Татарку «просто так». Бабушка сказала бы, что это неприлично; да и самому себе неохота было признаваться, что во многом им движет мечта еще хоть раз отведать незатейливой, но такой вкусной еды.

Зато он приходил к «индейской пироге» и подолгу оставался там один, привалившись спиной к нагретому солнцем валуну в кустах ежевики, вспоминая, как они слушали здесь соловья («сладостно бушующего», сказал тогда Зверолов, вытирая глаза большим клетчатым платком), как ловили ежей и черепах, а однажды поймали даже ласку, и Илюша умолил отпустить ее на волю.

Но вскоре после смерти Зверолова там повесилась старшая, самая красивая дочь Абдурашитова Земфира, и мальчик («Опустел наш сад, вас давно уж нет…») перестал туда ходить, не сумев понять и принять молчаливого предательства сада, когда с веткой одного и того же дерева связаны высочайшее блаженство и непостижимые ужас и боль.

4

То, что Зверолов – отчаянный игрок, бабушка старательно и ревниво скрывала. Та еще лакировщица действительности была. Все, что ею расценивалось как «семейный позор», запрятывалось в такие подвалы-анналы, что из этих застенков мало что вырывалось. Удивительно, что не уничтожила весь архив. Много чего пожгла, это точно, и бесполезно сейчас догадываться, что именно. (Впрочем, почему бесполезно? Наверняка все то, что могло связать Илью с его несчастной матерью после бабушкиной кончины. Хотя прожила она так долго, что вполне могла пережить и свою таинственную преступную дочь. )

Совсем уж в глубокой ее старости выплывало на свет то одно, то другое. Вот, конный завод прадеда нарисовался – видимо, старуха сочла его безопасным (смешно: для кого – безопасным? ). А перед смертью вдруг рассказала, как именно Зверолов просаживал деньги: срезал? все свои гладиолусы, складывал в чемодан, летел в Москву, сдавал цветы знакомому на рынке – и мигом на ипподром. Кончалось все одинаково, судя по связке однообразных телеграмм, обнаруженных Ильей в бабушкином бюро после ее смерти: «Зинаида срочно телеграфом 50 (или 100) тчк Николай».

Биография Зверолова тоже сложилась у Ильи в самых общих чертах, уже спустя много лет после его смерти. И странно было осознать, что этот человек, проникнутый любовью к малым птахам, воевал, воевал и воевал: сначала в гренадерском полку Его Величества, потом в конной бригаде Котовского, затем – в Финскую, Отечественную… Он и строил, конечно, – Турксиб, например, и, вероятно, много чего еще.

Но главным было другое: его уникальная способность к мгновенным и внезапным исчезновениям и перемещениям в пространстве. Никогда и нигде он не жил подолгу. Любимой присказкой, если случалось куда отлучиться – неважно, на сколько, на четверть часа или на полгода, – была: «Я мигом, фигара-здесь-фигара-там! », и потому, в отличие от остальных братьев и сестер, этот весьма заметный «фигара» ни разу не попал в лагеря – не успевали за ним.

В конце концов помнилось только то теплое, родное, что имело к Илье самое непосредственное отношение: как вечерами он качался у Зверолова на ноге, верхом на огромной ступне в войлочном тапке. А тот читал или слушал радио, будто и не замечая маленького всадника, что обнимал мощную икру, щекой прижимаясь к мягкой брючине фланелевой пижамы. Когда передавали «Полонез» Огинского – плакал: громадный, с черными кустистыми бровями и толстым носом, плакал и вытирал слезы большим клетчатым своим платком.

– Ты чего плачешь? – интересовался мальчик. – От музыки?

– От музыки, – соглашался тот. – Эту пьесу играла одна дорогая прелестная девочка. Мно-о-ого лет назад.

Вот что еще запомнилось: ссора взрослых перед шестым днем рождения Илюши, когда бабушка, заламывая руки, ходила за Звероловом по квартире, уговаривая не дарить мальчику привезенного из Ташкента ослика. Илюша не спал и слышал каждое слово; ужасно переживал, куда определят ослика – в столовую? на веранду? Во дворе его держать не разрешили бы соседи – двор у них был общим. Бабушка то кричала тягучим шепотом, то ласково умоляла: ну, чего тебе еще, и так уже не квартира, а филиал зоопарка: черепахи, ежи, хомяки, канарейки!

Уговорила в конце концов. Но день был тяжелым, и вечер выдался под стать: сидели оба мрачные по разные стороны стола, раскладывали каждый свой пасьянс. Молчали.

Между прочим, в семействе гадали все. Вообще, карты в доме присутствовали вещественно и зримо, хотя играть в них было запрещено. Когда однажды в детстве Илюшу – он валялся тогда с ангиной – забежали проведать дворовые подружки, близнецы Нинка и Яся, и, увидев на столе карты, стали уговаривать его научиться «резаться в дурачка», бабушка, застав это кощунство, с руганью вырвала карты из Нинкиных рук, подтвердив тем самым репутацию «злыдни».

Сама она гадала молча, ничего никому не говоря, свои карты в руки никому не давала. Никакой мистики и прочих глупостей в ее жестком характере не водилось в помине. Но… карты всегда в руках. Разложит – и тотчас смешает одним движением руки.

За неделю до Гулиных родов выложила – Илья случайно увидел – все смертные карты. Испугалась, побелела, быстро их смешала… И затихла.

* * *

В последние годы у Зверолова обнаружилась глаукома; он ее никак не лечил. Кажется, даже любовался некоторыми изменениями, принесенными ею в окружающий мир. Во всяком случае, Илюше хвастался:

– Исповедальню видишь? Просто шкаф, да? Во-о-от. А у меня она вся в лиловом мерцании… Окно видишь? Окно и окно, да? А у меня все оно сиянием охвачено, вроде северного: острые лучики – от белого до сиреневого.

Почему все оборвалось так нелепо и грустно; почему еще бодрый могучий старик ушел помирать (в коммуналку ушел, к своей скучной учительнице, которая как раз уехала на два месяца к сестре в Семипалатинск, да и вся коммуналка, все три комнаты – как только в пьесах бывает, чтобы сюжет сладился, – разъехалась на каникулы. Так и лежал там один до самого конца), для Ильи долго оставалось загадкой, как и загадочная бабушкина фраза о легкой его голове.

Бабушка всем объясняла, что Зверолов боялся ослепнуть и стать беспомощным, в тягость родным.

Чепуха! Ее обычная лакировочная версия.

Как он замучивал себя? – пытался представить Илюша. Представлять было трудно, совсем невозможно: ведь напоследок Зверолов все равно должен был видеть свою нежную радугу, очарованным странником уйти, с легкой головой, в ореоле ее острых бело-сиреневых лучей…

Вот, собственно, и все – о нем. Осталось только добавить, что тахта, на которой он спал, называлась «рыдван»; чемодан, что под ней хранился, – «рундук». А еще по всему дому валялись химические карандаши – с Гражданской их полюбил, уверял, что писать удобно.

Илья впоследствии долго натыкался на эти карандаши по разным углам, разок подобрал и сам пристрастился; правда, удобно: послюнил грифель, и вот, пожалте, – «не вырубишь топором».

* * *

В рундуке под «рыдваном» оказались: плащ из бычьей кожи времен Гражданской войны; кальсоны, рубашка, очки; зеленое, легчайшее верблюжье одеяло; справочники «Гладиолусы» и «Русская канарейка»; неказистая белая монета царской чеканки: на одной стороне – затертый двуглавый орел, на обратной – буквы: «3 рубли на серебро 1828 Спб»; и папка с документами.

В папке хранились мандат двадцатых годов на ношение огнестрельного оружия за подписью какого-то Якова Михайлова, телеграмма с просьбой о поставке лягушек для Ташкентского зоопарка, записки людей, безуспешно искавших его между Ташкентом и Алма-Атой, и старая коричневатая, с обломанными уголками карточка (понизу выведено славянской вязью: «Придворная фотография Я. Тираспольский и А. Горнштейн, г. Одесса»), на которой манерная, знойного облика девица губами тянулась к кенарю на жердочке.

Плащ был Илюше и раньше знаком – огромный, тяжелый, из толстой бычьей кожи, он мог стоять на полу сам, без человека внутри. От него довольно приятно пахло: кожей и чуть-чуть касторкой – смазывали на лето, чтобы не растрескался. В раннем детстве Илюша играл в нем, как в шалаше. Так что плащ был давним знакомцем – помнится, летом они с бабушкой сообща выносили его во двор (весил он килограммов семь-восемь), переваливали через веревку и караулили, по очереди сидя посреди двора на старом венском стуле, из-за треснутого сиденья изгнанном из парадных стульев столового ранжиру.

Читать похожие на «Русская канарейка» книги

Роман «Маньяк Гуревич» не зря имеет подзаголовок «жизнеописание в картинках» – в нем автор впервые соединил две литературные формы: протяженный во времени роман с целой гирляндой «картинок» о докторе Гуревиче, начиная с раннего его детства и по сегодняшний день: забавных, нелепых, трогательных, пронзительных, грустных или гомерически смешных. Благодаря этой подвижной конструкции книга «легко дышит». Действие мчится, не проседая тяжеловесным задом высокой морали, не вымучивая «философские идеи»,

Дина Рубина – один из самых успешных авторов современной интеллектуальной прозы, который вот уже полвека радует читателей увлекательными жизненными историями как в малой, так и в крупной формах. Именно от такого творца хочется получить рекомендации о том, как создавать качественные и востребованные литературные произведения. Однако книга «Одинокий пишущий человек» – это не просто сборник советов. Перед вами своеобразный роман о писателе, его жизни и творчестве, тревогах и озарениях, мыслях и

Дина Рубина – мастер конфликта. Особенно того острого, порой трагического, сторонами которого оказываются человек и история. Всякий раз писатель ставит героя в ситуацию практически безвыходную. Чудо – вот что спасает его из водоворота запредельных по жестокости событий («Адам и Мирьям»). А еще – семейные узы, основанные на любви и уважении («Дети Дома Этингера»). И конечно, искусство, которое возвращает униженному, доведенному до состояния пыли человеку статус творца («Старуха Баобаб»,

Семьи, которые изображает Дина Рубина, далеки от идеала. Всё как у всех. Одинокая мать, воспитывающая сына; «выходной» папа; брат и сестра, отец которых покидает дом в надежде на новую любовь… Кругом «ухабы характера», всюду «щипки, тычки и щекотания», «грызня грызнёй»… Не случайно мальчик, персонаж рассказа «Терновник», заявляет вечно занятой матери: «Я найду себе другую женщину!» А подросток, которого растят двое отцов, из рассказа «Двойная фамилия», произносит: «Никогда не женюсь,

Нет места более священного, чем Иерусалим – «ликующий вопль тысяч и тысяч глоток», «неистовый жар молитв, жалоб и клятв», «тугая котомка» запахов: ладана – христианского квартала, рыбы – мусульманского, свежестиранного белья – еврейского, хлебного – армянского. Жить в этом городе непросто, потому что он, по словам Дины Рубиной, – «вершина трагедии». Но что было бы в жизни писателя, если бы в ней не случился Иерусалим? В конце 1990-х Дина Рубина вместе с семьей переезжает в Израиль. И с этого

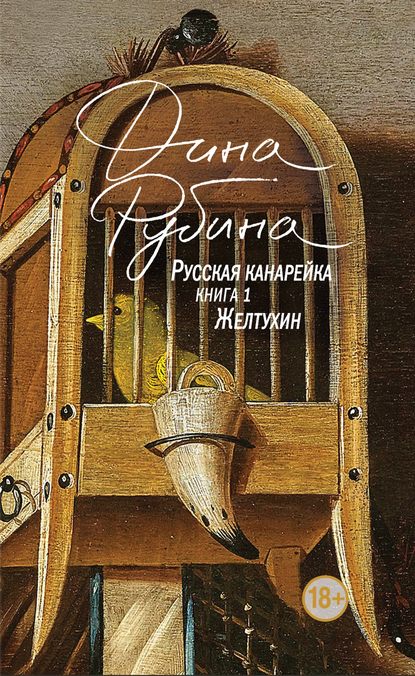

Это история поколений двух семей. Род Этингеров из Одессы – чрезвычайно способная и музыкальная семья. Второй дом, свято соблюдающий традиции и занимающийся разведением канареек, – из Алма-Аты. А начинается все со Зверолова и его птиц, среди которых обнаруживается особенно одаренный кенар по прозвищу Желтухин. Именно ему и его потомкам суждено сыграть ключевую роль в судьбах обеих семей, переживших Первую и Вторую мировые войны, революцию 1917 года и многие другие трагические события. Но что

Перед вами авторский сборник короткой прозы от известной российской писательницы Дины Рубиной. В книгу «Бонжорно, команданте!» вошли двенадцать рассказов, эссе и очерков, вдохновленных путешествиями самого автора по разным уголкам Европы. Поездка в Мюнхен на семинар могла бы стать вполне заурядной, если бы подруга Дины не пригласила ее на обратном пути завернуть в Сорренто и провести несколько дней в скромном, но уютном пансионе своей знакомой. Там писательница узнала необычную, наполненную

Все началось с того, что Надя Прохорова повстречала синеглазого кудрявого мальчишку, который ей очень понравился. Вскоре судьба свела их вновь. Рыжеволосая Надежда, прозванная Дылдой, крепко запала в сердце юного Аристарха Бугрова… Дети взрослели и превратились в подростков. Они хранили верность друг другу, словно их обручили еще с пеленок… Стах был уверен: им с Надей не суждено изведать страданий и никто никогда не встанет между ними. Они ведь предназначены друг другу судьбой. И всегда будут

Перед вами первая часть трилогии Дины Рубиной «Наполеонов обоз». Это эпическое произведение повествует о зарождении великой любви между двумя сильными людьми. Аристарх и Надежда испытывают друг к другу настоящее искреннее чувство. Однако влюбленные не догадываются, что их разведет сама жизнь, которая подготовила для них жестокое испытание – предательство. Может ли яркая, как раскаленное солнце, любовь угаснуть в один миг? Разумеется, нет! И героям предстоит пережить множество испытаний и

Перед вами третья и заключительная книга семейной саги «Наполеонов обоз» от известной российской писательницы, автора бестселлеров и лауреата премии «Большая книга» Дины Рубиной. Надежда Прохорова и Аристарх Бугров познакомились, еще будучи детьми. Но даже в столь раннем возрасте они поняли, что созданы друг для друга. Однако судьбе было угодно превратить влюбленных в Орфея и Эвридику: едва достигнув подросткового периода, они вынуждены были расстаться на… двадцать пять лет! Надя и Сташек