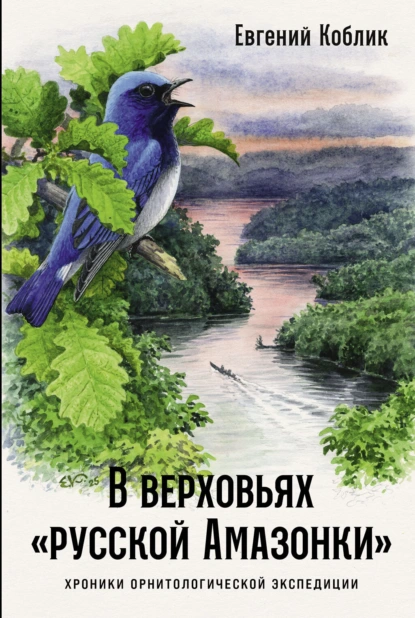

Евгений Коблик: В верховьях «русской Амазонки»: Хроники орнитологической экспедиции

- Название: В верховьях «русской Амазонки»: Хроники орнитологической экспедиции

- Автор: Евгений Коблик

- Серия: Нет данных

- Жанр: Биология и химия, Зоология, Научпоп: прочее

- Теги: Дальний Восток, Орнитология, Природа России, Редкие птицы, Фауна

- Год: 2025

Содержание книги "В верховьях «русской Амазонки»: Хроники орнитологической экспедиции"

На странице можно читать онлайн книгу В верховьях «русской Амазонки»: Хроники орнитологической экспедиции Евгений Коблик. Жанр книги: Биология и химия, Зоология, Научпоп: прочее. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Документальное повествование об экспедиционной работе орнитологов на Дальнем Востоке. Автор вместе с коллегами исследует труднодоступные таежные и горные территории, описывает уникальную природу Уссурийского края и встречи с редкими птицами. Воспоминания насыщены яркими деталями – от сложностей полевого быта до наблюдений за поведением самых разных животных. Помимо описания орнитологических исследований, особое внимание в книге уделено не всегда легкому взаимодействию членов команды в кризисных ситуациях и личным впечатлениям от общения с дикой природой. Текст сочетает научную точность с художественной выразительностью, передавая атмосферу приключений и романтики экспедиционной жизни.

Онлайн читать бесплатно В верховьях «русской Амазонки»: Хроники орнитологической экспедиции

В верховьях «русской Амазонки»: Хроники орнитологической экспедиции - читать книгу онлайн бесплатно, автор Евгений Коблик

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)

Редактор: Анна Щелкунова

Издатель: Павел Подкосов

Руководитель проекта: Анна Тарасова

Арт-директор: Юрий Буга

Корректоры: Ольга Петрова, Елена Рудницкая

Верстка: Андрей Ларионов

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Е. А. Коблик, 2024

© Обложка. Иллюстрации. Е. А. Коблик, 2025

© ООО «Альпина нон-фикшн», 2025

* * *

Памяти Юрия Борисовича и Бориса Константиновича Шибневых посвящается

Всякий раз, когда вступаешь в лес, который тянется на несколько сот километров, невольно испытываешь чувство, похожее на робость. Такой первобытный лес – своего рода стихия, и немудрено, что даже туземцы, эти привычные лесные бродяги, прежде чем переступить границу, отделяющую их от людей и света, молятся богу и просят у него защиты от злых духов, населяющих лесные пустыни.

В. К. АРСЕНЬЕВ. ПО УССУРИЙСКОМУ КРАЮМного раз я задавал себе вопрос: если бы знал заранее, сколько испытаний, лишений и риска выпадет мне и всем нам в этой экспедиции, – поехал бы?

Наверное, все-таки да! Ведь тогда я знал бы и то, что занявшая три месяца эпопея в конце концов завершится благополучно, все останутся живы и более-менее здоровы, а изобилие «красот и чудес», открывшихся нам в неизведанных землях, в значительной степени затмит драматические события и тяготы путешествия. Путешествия, которое сейчас – с высоты прожитых лет и накопившегося опыта, да и с изменением реалий полевых исследований в целом – выглядит сплошной авантюрой. Но такие уж тогда были времена и обстоятельства! И хочется сказать спасибо опытным спутникам за те уроки выживания. Ну а с куда более длительными походами Пржевальского, Арсеньева и других землепроходцев Дальнего Востока, совершенными в иную эпоху, в гораздо более дикой местности и в других бытовых условиях, наши тогдашние «подвиги» и научные результаты сравнивать и вовсе смешно!

Название с аллюзией к произведениям Жюля Верна, Луи Буссенара или Майн Рида может обманчиво настроить читателя на легкое и даже юмористическое чтиво. Но веселья в книге немного, полета фантазии тоже мало – я изо всех сил стремился сохранить повествование документальным. Хотя полностью объективной картины тоже не ждите, ведь каждый из нас воспринимает мир по-своему. В первую очередь мне хотелось показать нелегкую «кухню» полевой зоологии. Каюсь: возможно, многовато написано про птиц в ущерб остальному, но ничего не поделаешь – их изучение было основной задачей экспедиции.

Почти тридцать лет я все подступал к изложению хроники того сезона, собирался и снова откладывал. Сама рукопись тоже шла долго и туго, спасительным решением, облегчающим и разнообразящим повествование, оказались вставки-«флешбэки» – чтобы не заскучал читатель.

Зная все дальнейшие перипетии нашего автономного похода постфактум, я хотел начать повествование энергично и брутально. Подмывало написать, как это делали признанные мастера приключенческого жанра. Например: «Вертолет выбросил нас прямо в снег!..»

Но начну все же иначе.

Часть 1

Зевинское плато

Эту заброшенную избу, притаившуюся за бурой щеткой лиственниц в самых верховьях Зевы́, мы, даже сделав несколько заходов-виражей на вертолете, еле заметили. Глаза устали следить за чересполосицей ржавых пятен начинавших оттаивать марей в белом окаймлении заснеженных ельников, за мозаикой серых льдин на черной воде Бикина и Улунги, голубоватыми извивами более мелких речек, застывших в зимних оковах. В Хабаровске, находящемся в полутора часах лета к северу, в первых числах мая уже распустилась свежая листва на тополях и березах, временами моросил теплый дождик, прилетели первые ласточки, а серые скворцы вовсю обживали скворечники. Здесь же весна лишь делала первые шаги.

Наконец штурман ткнул пальцем в левый иллюминатор и что-то сказал пилоту, тот начал снижение, и только в этот момент мы увидели сруб. От винтокрылой машины, почти задевающей вершины деревьев, из перелеска прянул лось и махами погнал через болото, поднимая фонтаны брызг. Возле избы сесть не представлялось возможным из-за глубокого снега, и Ми–8, не заглушая движка, плюхнулся на окраину ближайшей мари, в кочкарник, пропитанный талой водой.

Юра с камерой вылез первым, Николай передал ему треногу штатива – и через несколько секунд штатный оператор экспедиции уже снимал стремительный процесс выгрузки амуниции и высадки отряда. Трое экспедиционеров лихорадочно кидали вещи прямо на осеняемые крутящимися лопастями кочки и в подтаявшие потемневшие сугробы. Летчики что-то орали, пытаясь перекричать рев мотора, и стучали пальцами по часам, умоляя поторапливаться.

Обведя напоследок взглядом опустевший салон, мы выпрыгнули. Вертолет, обдав наши лица студеным ветром на прощание, облегченно оторвал шасси от земли. Сначала медленно, а затем все быстрее начал набирать высоту. Когда оранжевая стрекоза растворилась в неровном серо-голубом небе и ее гул окончательно стих, пришло жутковатое ощущение совершенно нереальной тишины и оторванности ото всех. Мы четверо, возможно, были единственными людьми на сотни километров вокруг.

На Зевинском плато Центрального Сихотэ-Алиня, выше 1000 м над уровнем моря. В северо-восточном углу Приморского края.

Однако предаваться рефлексии не было времени. Первая ходка к избе от места высадки далась трудно. Снег был глубокий, почти по пояс, пришлось, подняв раструбы болотников, сгибаясь под тяжестью груза и набирая снежной каши в сапоги и карманы, ползти почти на карачках. Пока умяли сугробы на пути к избушке, утоптали снег вокруг нее, расчистили проход к реке, по частям перенесли гору нашего барахла – прошел весь длинный световой день.

В почерневшем подгнившем срубе было сыро, затхло и тесновато, на нарах благоухала старая, почти вылезшая изюбриная шкура, но печь-буржуйка вроде в исправности. Большую красно-синюю дуговую палатку установили на утоптанном снегу с задней стороны избы – в ней собирались жить мы с Костей. Бледно-желтая Юрина палатка расположилась чуть поодаль, под сизыми аянскими елями, сплошь покрытыми горчичными бородами лишайника уснеи. Она вмещала бо́льшую часть видеотехники и оставляла место лишь для одного человека. Николай, как все местные жители, предпочитал надежную крышу палатке и заявил, что будет спать в избе. В два удара топора свалив сухую елку у реки, он споро нарубил дров и начал обстоятельно топить печь.

Избушки

Охотничья избушка в тайге – самое желанное место для усталого путника, даже если это простой бревенчатый сруб «два на два» по внутреннему периметру, без особых удобств – только печка да нары. Да маленькое окошко, прорубленное напротив дощатой двери и затянутое полиэтиленом. В простейшем варианте достаточно бывает пяти-семи проконопаченных мхом венцов, крышу чаще всего делают односкатную, кроют рубероидом, кедровой или лиственничной дранкой, для тепла насыпают и утрамбовывают землю, поверх кладут мох. Пол тоже земляной, реже – из деревянных плах. На участке охотника-промысловика в Сибири или на Дальнем Востоке таких срубов бывает несколько – из расчета зимнего перехода посветлу от одного к другому. Ставят избушку в месте приметном, обычно на берегу ручья, но немного в стороне от тропы-путика. И маскируют так, что чужой пройдет – не заметит. Впрочем, чужие здесь, как правило, не ходят.

В Уссурийском крае маленькие срубы почему-то называют «бараки», избы побольше – «зимовья». Иногда избушку именуют «фа́нза», на корейско-китайский лад. А кое-кто до сих пор использует старинные слова «балаган» и «стан», оставшиеся со времен освоения этих мест казачьими отрядами и первоначально обозначавшие жилища аборигенных народов. Со студенческих лет мне ближе северное название полевого домика, усвоенное на острове Врангеля, – «бало́к». Правда, северный балок чаще всего сделан не из бревен и его можно перевозить на полозьях по тундре, прицепив к вездеходу. Косте слово тоже понравилось, и оно прочно вошло в наш обиход.

Хозяин этой избы – промысловик Валентин Оберёмок по кличке Обер – лет десять не посещал свой участок: уже не позволяли возраст и здоровье. Костя пересекся с ним в Охотничьем в прошлом году, и тот указал по карте, где ее найти. Весьма приблизительно, конечно!

Скоро внутри избушки уже уютно потрескивал огонь, выгоняя сырость и замещая запахи. Снаружи звенящее безмолвие нарушалось только журчанием переката на реке и еле слышным гортанным «кррук» ворона. Вдруг между стволов корявого елово-лиственничного редколесья на пару минут выглянуло заходящее солнце, вызвав залп песен корольковых пеночек – крошечных перелетных птичек, совершенно не ассоциирующихся у нас с суровым зимним пейзажем.

– Вот это да! Пеночки среди сугробов! – не смог сдержать восторга я.

– В общем-то, неудивительно – май месяц на дворе, первые волны мигрантов даже сюда должны уже прилететь, – рассудительно отозвался Костя.

– Эт-то радует! – ввернул свое любимое присловье Юра.

Чувство оторванности от остального мира прошло, наоборот, появилось предвкушение предстоящей большой и интересной работы – как обычно в начале экспедиции. Пока все было хорошо и шло по плану.

В половине шестого утра нас разбудили крики черных журавлей. Не такие трубные, как у давно знакомых серых журавлей, но более звучные и высокие, чем у журавлей канадских (по крайней мере, на мой слух). Как по мне, крики любых журавлей – ликующие серебряные фанфары, и только в воображении поэтов и писателей они почему-то преобразились в печальный символ осени – прощальное меланхолическое курлыканье улетающего на юг клина. Ну что же, отлично – один из основных объектов исследований в верховьях Зевы на месте!

После теплого спальника в палатке совсем не жарко, а снаружи и вовсе легкий морозец, градуса три-четыре. Лес стоит оцепеневший в искрящемся пушистом инее. Пока вылезаешь – страгиваешь его пласты, и он скользит по гладкой синтетике купола, непременно норовя попасть за шиворот. Завтракать собрались снаружи, да и еду готовить на костре оказалось быстрее и удобнее, чем на печке в тесноте дома. Быстро смастерили стол на ко́злах, сели на чурбаки, дожидаясь, пока вскипит вода в котле, и слушая птичий концерт.

Вчерашней гнетущей тишины как не бывало – предвкушая ясный день, активно запевают пятнистые коньки и синицы московки. Им вторят флейтовые скороговорки синехвосток, бодрые пулеметные очереди корольковой пеночки, тоненький писк королька. Изредка доносится тихое пленьканье сибирской завирушки, издалека скрежещут кедровки, чуть позже с монотонным жужжаньем вступают юрки. Четко вырисовываясь в молочно-голубом небе, мимо лагеря пролетает пара журавлей. Лепота!