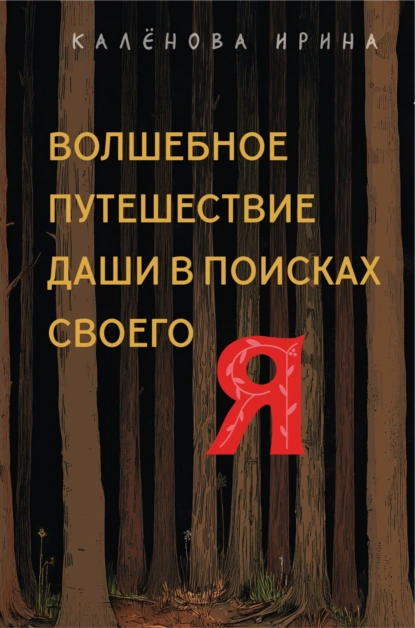

Ирина Калёнова: Волшебное путешествие Даши в поисках своего «Я»

- Название: Волшебное путешествие Даши в поисках своего «Я»

- Автор: Ирина Калёнова

- Серия: Искусство самопринятия

- Жанр: О психологии популярно, Саморазвитие / личностный рост

- Теги: Внутренний мир человека, Поиск себя, Прикладная психология, Психологическая помощь, Смысл жизни

- Год: 2025

Содержание книги "Волшебное путешествие Даши в поисках своего «Я»"

На странице можно читать онлайн книгу Волшебное путешествие Даши в поисках своего «Я» Ирина Калёнова. Жанр книги: О психологии популярно, Саморазвитие / личностный рост. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Почему мне сложно понять себя – и других? Как найти опору внутри и перестать теряться в отношениях и обстоятельствах?

«Волшебное путешествие Даши в поисках своего “Я”» – это книга-проводник в мир самопознания и внутренней свободы. Через искренние беседы между девушкой Дашей и опытным психологом Ириной вы погрузитесь в глубокое терапевтическое пространство и встретитесь с собой по-настоящему.

Метод психодрамы, вдохновляющие метафоры, знакомые с детства сказки, архетипические образы, простые жизненные ситуации и реальные примеры из практики создают пространство, в котором вы становитесь участником пути. А интерактивный формат поможет не просто читать, но проживать и чувствовать, получая терапевтический эффект в процессе чтения.

Эта книга для тех, кто ищет смыслы, стремится найти свой путь к людям, к миру, к себе.

Онлайн читать бесплатно Волшебное путешествие Даши в поисках своего «Я»

Волшебное путешествие Даши в поисках своего «Я» - читать книгу онлайн бесплатно, автор Ирина Калёнова

© Текст. И. К. Калёнова, 2025

© Внутреннее художественное оформление. И. К. Калёнова, 2025

© Художественное оформление форзацев. И. К. Калёнова, Д. А. Голуб, 2025

Благодарность

От всего сердца хочу выразить искреннюю благодарность Дарье Завьяловой, которая послужила прототипом героини Даши. Твои удивительные беседы, глубокие вопросы и свежие идеи стали искрой, которая зажгла моё воображение и помогла создать эту историю.

Твой уникальный взгляд на мир и стремление к самопознанию придали героине черты, которые делают её живой и близкой каждому читателю. Спасибо тебе за творчество, неравнодушие, за поддержку и мотивацию, которые ты мне подарила.

Надеюсь, эта книга принесёт радость и вдохновение так же, как наше общение вдохновило меня.

Предисловие

Когда мы берём в руки книгу, как правило, мы точно знаем, что хотим получить от её прочтения. Сейчас у вас в руках книга, эффект от прочтения которой может быть самым разным. С одной стороны, она по-своему обобщает теорию, методики и техники гештальта и психодрамы. С другой – приглашает в путешествие в волшебную страну, где с помощью сказочной метафоры можно встретиться с собой, с миром, с другими. В сказке не бывает совсем уж прямых троп, а место назначения зависит от того, кто именно идёт. Поэтому важно – как именно вы будете её читать. Увлечённо, взахлёб или спокойно, размеренно. А может быть, маленькими кусочками? И так, и так будет правильно и эффективно.

Книга, которую вы держите в руках, помогает читателю увидеть собственное разнообразие и принять себя в этом разнообразии. В ней собрано много маленьких историй, обобщающих большой опыт. Следуя за автором, читатель получает возможность примерить на себя роли и клиента, и терапевта. Когда я впервые прочитала эту книгу моей коллеги Ирины Каленовой, мне вспомнилось напутствие А. С. Пушкина к читателю «Евгения Онегина»: «Прими собранье пёстрых глав, полусмешных, полупечальных». Так и я приглашаю вас принять собрание этих пёстрых глав. И пусть вас не пугает, а только удивляет разнообразие и пестрота предложенных вам страниц.

Может быть, они вас удивят. Может быть, вызовут улыбку. Подчас могут подступить слёзы, а иногда – появиться комок в горле. В какой-то момент возникнуть может даже злость. Но они точно не оставят вас равнодушными, извините за банальности. За каждым словом в этой книге стоит творческое осмысление теории и реального опыта автора.

Здесь три главы, и фактически это три разные книги под одной обложкой. Процессы развития личности показаны не как некоторый линейный процесс, а как уникальная динамическая мозаика, состоящая из встреч с многообразным, зачастую травматическим опытом. Это книга про Встречу.

Важной особенностью является и то, что в процессе исследования гуманистических отношений между людьми поднимаются в доступной форме непростые вопросы восприятия человеком веры, истины, красоты, доброты и так далее. В этой книге вы встретите бережное и предельно честное рассмотрение этих вопросов.

Здесь не будет привычных советов и поучений. Ирина только ставит нас перед необходимостью понять: где я, кто я, с кем я – и формирует ответственное отношение к жизни. Это книга, где задаются вопросы и находятся ответы, причём каждый может найти свой ответ. Это глубокое искреннее путешествие к самому себе, в котором автор берётся быть вашим проводником.

Стилистика повествования о психологии бывает очень разной. Мы знаем захватывающий кинематографическим стиль Ирвина Ялома, лаконизм и глубину Виктора Франкла, полный философского юмора и методически отточенный язык Греты Лейтц, провокативную манеру Фрица Перлза. Эпитеты субъективны, а список можно продолжать бесконечно.

Книга, которую вы держите в руках, написана в традиции разговорного жанра, и это делает её уникальной в своём роде. Ирина выбирает стиль рассказчицы с глубоко заинтересованным, но не имеющим психологического образования читателем. Интонация такого повествования интуитивно знакома читателям: от древних эпосов до сказов.

Сам формат активного диалога с реальным человеком (спасибо Даше за её интересные вопросы) вовлекает читателя в беседу. Так инициируется внутренний диалог: насколько это у меня похоже или непохоже; а что там у меня с внутренним критиком, на какие ресурсы я могу опираться в себе. Приведенный в тексте опыт проживания травматических и кризисных ситуаций вдохновляет и намечает творческие пути-тропинки, которые читатель может выбрать для себя сам. После этой книги хочется перелистать альбом семейных фотографий, снять с полки сказочный томик, а может быть, даже сочинить стихи. В любом случае появляется импульс к творчеству.

Для профессионалов книга интересна как знакомство с направлениями творческого поиска и выбором методических средств, помогающих клиенту в разрешении его ситуации. Начинающих психологов книга знакомит с уникальным личным и профессиональным опытом. А человека, которому просто интересна психология и психотерапия в частности, эта книга сможет воодушевить или сподвигнуть на личностные изменения.

Когда Ирина рассказывает об опыте проведения Мастерской Неслучайных Сказок, мне хочется слушать её бесконечно, хотя я – как соведущая – хорошо знакома со сценарием занятий. Но автор рассказывает так, что реальность становится объёмной, живой, вкусной, хочется попробовать этот опыт. Это особый взгляд и определённая стилистка, которая, несмотря на лёгкость изложения, помогает клиенту погрузиться в глубокое исследование своего Я.

Я благодарна за эту тональность, искреннюю и не перегруженную, за разговорный жанр, который нетипичен для психологических книг. Обращаясь то к фольклорным, то к авторским сюжетам, Ирина создаёт уникальную динамическую мозаику, которая больше всего напоминает мне калейдоскоп. Мы вращаем детскую игрушку, и меняются отношения между Героем, Жертвой, Спасателем, Мастером, Сказочником, Злодеем и так далее. Герои сказок разные, а ролевой репертуар остаётся похожим, актуальным для современного человека.

Переплетая в книге красоту и глубину сказочного эпоса с историями клиентов, Ирина, с одной стороны, рассказывает о конкретных людях, живущих в 21 веке, а с другой – предлагает взглянуть на их сложные ситуации через призму, выработанную опытом многих и многих поколений.

У каждого из нас своя ткань бытия – это события, составляющие нашу жизнь. А ещё есть ткань переживаний. Случаются тяжёлые, травмирующие ситуации и эта ткань рвётся. «Распалась дней связующая нить», – говорит Шекспир, то есть целостность переживаний нарушилась. Но пока мы можем переживать события прошлого, настоящего и будущего как целое, нам доступно рассматривать этот опыт как ресурс для проживания сложных жизненных ситуаций.

Искренний рассказ автора о своей человеческой и профессиональной истории позволяет читателю получить опыт бережного проживания трудных чувств, связанных с прошлым, настоящим и будущим. В этой книге переживания соединяются, а на место разрыва предлагается Любовь.

Я благодарна судьбе за то, что у меня произошла Встреча с Ириной Каленовой. И я благодарна тебе, Ирина, за то, что ты написала эту книгу.

О. В. Кардашина

Кан. Пед. Наук. старший тренер МИГиП.

Глава 0.

Истории

Для начала хочу рассказать вам несколько разных историй про то, как дело было. С чего всё началось, и как родилась эта книжка.

История первая

Страна рушилась, а я искала свой путь

Вдобрые старые советские времена я работала в Научно-Исследовательском Институте при прокуратуре. Там серьёзные люди пытались понять причины преступности. Идеология была основана на марксистко-ленинской философии, обязательной для всех, а значит, объяснить могла всё. Хорошая мысль… жалко, неосуществимая.

Наука, которой я занималась, называлась криминология. У её истоков стоял мой отчим – Игошев Константин Еремеевич. В те времена считалось, что юрист и немного философ вполне может разобраться в причинах преступности и придумать, как её предотвращать.

Все знали, что уровень развития общества определяет уровень развития личности, а материальное определяет сознание. Рассуждали они так: если с обществом всё будет хорошо, и мы потихоньку будем идти к коммунизму, у всех будет достаток, то и преступности не будет. Разве что, как говорил К. Маркс, из ревности кто-то может кого-то убить. Хотелось верить. И мы верили. Трудно не поверить в то, что витает в воздухе, особенно, когда с детства слышишь об этом везде, даже на кухне за завтраком.

Вспоминаю, как я, 13-летний подросток, сижу на полу в родительской квартире, вокруг меня стопками сложены анкеты, которые мой отчим собрал для своей докторской. В одном углу те, что преступники из тюрем заполняли, а в другом те, что обычные люди. Всё это было совершенно необходимо для папиной докторской диссертации. Пачки огромные – по 500 анкет в каждой, а может и больше. Я помогаю их обсчитывать вручную, при помощи счёт. А вы умеете счётами пользоваться? Да вы, наверное, и не знаете, что это такое.

Смысл этой тяжёлой и скучной работы был в том, чтобы разобраться, чем содержимое пачки из правого угла отличалось от содержимого из левого. В результате мы все должны были понять, чего же ещё этим преступникам не хватает – материальных благ или воспитания, что у них общего и как выглядит «Личность преступника». Отчим, видимо, понял, потому что диссертацию защитил с блеском и книжку написал. И даже официально был объявлен одним из отцов советской криминологии.

Так вот, сижу я, такая грустная, на полу в родительской хрущёвке и думаю: «Мне так ужасно, одиноко и холодно от того, что общество, наверное, не так на меня влияет. Наверное, обществу очень надо, чтобы как хорошая девочка я от бабушки сюда, в мамину квартиру, по уральскому морозу ехала папе помогать науку делать. Деваться некуда, коммунизм строим, а в этом обществе только таких выдающихся, умных юристов любят, которые диссертации пишут».

В это время мама с полочки книжку снимает, читай доченька. Ты уже большая, зачем тебе все эти сказки читать? Пора читать Спинозу. Читаю я Спинозу, скучаю, но понимаю – придется быть «умной».

В общем, у меня, дочери профессора и кандидата наук, выбора не было: пришлось заняться криминологией, надо было соответствовать. Меня определили в НИИ.

Сижу я в определённом мне судьбой и родителями НИИ и никак не могу понять, чем занимаюсь. Что со мной не так? Все же что-то пишут, говорят, решают. С меня диссертацию требуют. Сижу со всеми этими мыслями я за столом, а на столе пачки анкет, справа те, что несовершеннолетние преступники заполняли, а слева те, что обычные подростки. Анкет много, но зато у меня теперь калькулятор есть. Выясняю, чем же они друг от друга отличаются и придумываю, что же ещё в их воспитании поправить, как и куда их вести. И что же это такое «Личность».

Думала я, думала, и возникала у меня крамольная мысль: «А что, если все гораздо сложнее?» Иначе почему далеко не все дети нищих и алкоголиков оказываются в тюрьме? И наоборот, почему иногда туда попадают вполне благополучные подростки? Но статистика упорно подтверждала основную идею, а отдельные люди никого не интересовали. Я не понимала, как заниматься индивидуальной профилактикой преступлений, если личность – это что-то среднестатистическое. Один человек – это же десятые доли процента. Иногда чувствовала себя полной дурой, но упорно это скрывала, надо было соответствовать.