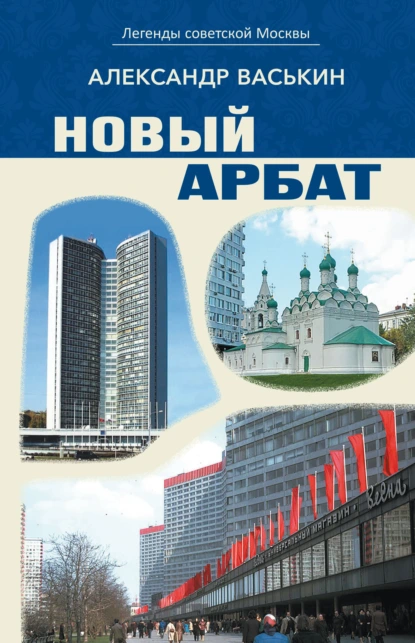

Александр Васькин: Новый Арбат

- Название: Новый Арбат

- Автор: Александр Васькин

- Серия: Легенды советской Москвы

- Жанр: Популярно об истории

- Теги: Иллюстрированное издание, Интересные факты истории, Исторические памятники, История Москвы, Краеведение, Памятные места

- Год: 2023

Содержание книги "Новый Арбат"

На странице можно читать онлайн книгу Новый Арбат Александр Васькин. Жанр книги: Популярно об истории. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

У Вас выдался свободный день и не хочется сидеть дома? Возьмите в руки эту книгу и отправляйтесь на Новый Арбат. Здесь никогда не бывает толчеи – просторная улица словно манит прогуляться. Никто не толкнет Вас в спину, не будет подгонять. Вы сможете спокойно и не спеша совершить экскурсию по знакомому всем маршруту. И обязательно узнаете что-то новое. А как же иначе? Ведь книга эта написана Александром Васькиным, хорошо известным и москвичам, и гостям столицы своими интереснейшими рассказами, теле- и радиопередачами, посвященными Москве. Мы побываем даже там, куда нынче хода нет, – в закрытом ресторане «Прага» и канувшем в Лету роддоме Грауэрмана, в бывшем магазине «Мелодия» и давно не существующем кафе «Метелица» (в просторечии «Метла»), в сгинувшем ресторане «Арбат» и «Доме депутатов», а еще в красивейшем храме Симеона Столпника и пропавшем «Новоарбатском» гастрономе. Это не просто книга, а путешествие в пору нашего детства и молодости.

Онлайн читать бесплатно Новый Арбат

Новый Арбат - читать книгу онлайн бесплатно, автор Александр Васькин

© Васькин А.А., 2023

От автора

Перед Вами – вторая книга из серии «Легенды советской Москвы», посвященной тем улицам и проспектам, что возникли в ту пору, когда наш город был столицей Советского Союза, самого большого государства на планете. Первый выпуск этой серии рассказывал о Кутузовском проспекте – полностью и заново отстроенной магистрали. Кутузовский проспект можно считать витриной сталинской Москвы, исходя из облика тех зданий, что составляют его застройку. Да и наполнение этих домов также ярко отражает свою эпоху, ибо строились они, прежде всего, для элиты советского общества – высшей партийной и государственной номенклатуры, деятелей науки и культуры. Тот факт, что среди них затесались и «представители трудящихся», является скорее исключением, а не правилом.

Совсем другое дело – Новый Арбат, призванный продемонстрировать достижения уже следующего этапа советской истории, связанной с именем Никиты Хрущева. Те десять лет принято называть «оттепелью», подразумевая значительные изменения, направленные на демократизацию советского общества и потепление отношений с Западом. Собственно говоря, Новый Арбат – это и есть результат влияния общемировых тенденций в архитектуре второй половины XX века. Не было в Советском Союзе ранее ничего подобного: абсолютно новый проспект, никоим образом не связанный с прежней застройкой. Такой проспект мог бы появиться в любом советском городе, украсив его. А Москву Новый Арбат изуродовал, став огромным шрамом на теле Первопрестольной. Даже если проводить аналогию с Тверской улицей, которую в 1930-е годы выпрямили в улицу Горького, то и там со старой застройкой обошлись куда более бережно, передвинув многие ценные памятники архитектуры. Чего уже удивляться, что когда планы по сооружению Нового Арбата были обнародованы, они вызвали такое сопротивление в обществе.

Прошло более шестидесяти лет с начала строительства Нового Арбата. И как бы там ни было, проспект стал частью нашей повседневной жизни. Как менялся Новый Арбат за эти годы, какую роль сыграл он в истории нашей страны и судьбах простых (и не очень) людей? Что памятно людям до сих пор? А что и не хочется вспоминать? Об этом и многом другом рассказывает вторая книга из серии «Легенды советской Москвы».

Глава 1. Кто потерял «вставную челюсть»?

«Метелица», «Мелодия», «Малахитовая шкатулка», «Ангара», «Печора», «Бирюса», «Сирень», «Хлеб», «Юпитер», «Синтетика» – что это за названия такие и что их объединяет? Нынешняя молодежь и не скажет, и не вспомнит… А те москвичи и «гости столицы», что родились в СССР, наверняка сразу ответят: да это же Новый Арбат, тот самый, что назвался раньше проспектом Калинина! «И я, и я там был, и пиво-кофе пил!». Для простого народа главной достопримечательностью Нового Арбата стали даже не его огромные «дома-книжки», а прежде всего многочисленные магазины, кафе и рестораны, манящие своими неоновыми вывесками, стеклянными витринами и вкусными названиями.

Кто в обеденный перерыв не заскакивал в гастроном «Новоарбатский»? А с детишками в выходной поесть мороженого в кафе «Метелица»? Или купить пластинку в магазине «Мелодия», как магнит притягивавшем меломанов? А маме на Восьмое марта духи «Красная Москва» в парфюмерном магазине «Сирень»? А саечку свеженькую в магазине «Хлеб», куда не менее двух раз в день завозили булки и батоны (тогда еще без целлофана)? «Булочных»-то в Москве было навалом, а вот «Хлебов» только четыре – в том числе на улице Горького, на Большой Полянке и здесь, на Калининском, самый большой, двухэтажный. После «пробежки» по Новому Арбату (выражение такое ходило – «пробежаться по магазинам») ни одна авоська не оставалась пустой.

А в магазине кинофототоваров «Юпитер» можно было купить пленку для фотоаппарата, да и сам фотоаппарат – «Смена 8М», наиболее доступный по цене советским фотолюбителям. Такой был, наверное, в каждой московской семье, стоил всего 15 рублей (ценный подарок на день рождения подросшему наследнику!). Проблемы были с отечественной пленкой, качество которой было трудно предугадать. Зачастую о том, что все фотографии с юбилея, отпразднованного в кафе «Валдай», засвечены, узнавали только после проявки ее в ванной комнате, переоборудованной под самодеятельную фотомастерскую. Но химреактивами для проявки также торговали в «Юпитере».

Не смогли купить фотоаппарат, не дождавшись конца длинной очереди? Тогда идите в «Подарки» – таких магазинов в столице насчитывалось не более десяти, самый известный – на Калининском. Вазу хрустальную в кассе пробейте или керамику прибалтийскую, или еще там чего… А в «Москвичке» торговали женской одеждой – ну как не забежать? Вдруг чего «выбросят»: батники или клубные пиджаки (те, что для дома культуры тоже сойдут). А затем перекусить в кафе «Ивушка», силы восстановить… Ну а если деньги остались – рысью в ювелирную «Малахитовую шкатулку» за колечком с изумрудом (шучу-шучу)… А в субботу утречком в кинотеатр «Октябрь» – на мультики… Вот и еще одно дитя эпохи – ресторан «Арбат» на углу Калининского проспекта и Садового кольца. Он славился своими размерами – на его двух этажах одновременно могли находиться порядка двух тысяч посетителей. Прямо слюнки текут…

Проспект Калинина – так могли его называть исключительно гости столицы, ориентируясь на карту города. Москвичи же упорно говорили: Новый Арбат. Его прорубили через заповедные переулки Арбата, превратившегося в Старый (так и будем дальше его называть). Если Сталин оставил после себя семь высоток, то Хрущев – «дома-книжки» на Калининском, по праздникам превращавшиеся в громадные экраны, вмещавшие в себя четыре огромные буквы «СССР». В очередях москвичи судачили, что, мол, поехал Никита на Кубу и усмотрел там оставшиеся от бежавших в Америку эксплуататоров небоскребы, и сказал – а почему у нас таких нет? Без небоскребов Соединенные Штаты точно было не перегнать, а очень хотелось. В те годы лозунг «Догоним и перегоним Америку» где только не висел. Народ к этой затее начальства отнесся с юмором, все чаще на задних бортах грузовиков стала появляться надпись: «Не уверен – не обгоняй!».

Проспект получился похожим на западные улицы в старом кино – выстроенные в одном стиле многоэтажные высотные дома на всем его протяжении, широкие пешеходные зоны для прогулок. Те москвичи, что не бывали на нью-йоркских авеню, в штыки восприняли первую целиком и заново отстроенную московскую улицу, обозвав ее «вставной челюстью» и «посохинскими сберкнижками». Последнее определение связано с именем главного архитектора Москвы Михаила Посохина, будто бы заработавшего приличную сумму денег на проектировании проспекта. Да, любителей считать денежки в чужом кармане у нас хватает…

Снос Арбата до сих пор словно нож в сердце для коренных москвичей. Простить и понять такое невозможно. Речь идет об утрате подлинного облика столицы. Это ведь не просто причудливое переплетение переулочков, напоминающих кровеносную систему, – в данном случае не человека, а города, возникшего много-много лет назад. Представьте себе, что вместо сердца в живой организм вдруг внедрили совершенно неживую субстанцию, оборвав все привычные связи и нити, по которым сообщались между собой сосуды и капилляры. А сосуды эти и есть людские судьбы, ставшие историей семьи или рода.

Арбат – это ведь не обычная улица, офонаревшая и замощенная плиткой. Это огромный район, где каждый переулок – отдельная ветвь мощного и кряжистого дерева-дуба, уходящего своими корнями в толщу столетий. Например, еще в XIX веке существовало такое понятие, как «староконюшенная» жизнь – «средоточие московской интеллигентской обывательщины», по выражению профессора и москвича Николая Давыдова. Понятно, что произошло оно от названия Староконюшенного переулка. А вот и Приарбатье, среди жителей которого – герои Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, а также их старших коллег – Льва Толстого, Тургенева, Салтыкова-Щедрина. «Мои ранние годы,– пишет Зайцев,– проходили в мирной, благодатной России, в любящей семье, были связаны с Москвой, жизнью в достатке – средне-высшего круга интеллигенции русской». Свой круг, свои люди, не меняющиеся десятилетиями семейные устои и традиции сытой и тихой жизни, передававшиеся из поколения в поколение, только не в усадьбах Среднерусской полосы, а в самом что ни на есть центре города. И все это с определенным апломбом. Недаром у Петра Боборыкина в романе «Китай-город» (1882 год) находим фразу: «Вы вобрали в себя всю добродетель нашего фобура». Фобуром в те годы называли арбатские переулки в подражание Faubourg Saint-Germain – Сен-Жерменскому аристократическому предместью Парижа. А в московском сен-жерменском предместье обитала преимущественно интеллигенция, в штыки воспринявшая 1917-й год.

«Арбат – улица интеллигенции. В переулках между Арбатом, Пречистенкой и Остоженкой располагалась Старая Конюшенная – дворянское гнездо Москвы, а вокруг Поварской улицы (Хлебный, Серебряный, Скатертный, Столовый, Кречетниковский переулки, Собачья площадка) обитала когда-то царская кремлевская обслуга. Там же, в районе Никитской, жили профессора, преподаватели и студенты Московского университета… Мой отец – крупный инженер, семья естественно вписалась в интеллигентную арбатскую среду», – описывал начало своей арбатской жизни в первой половине 1920-х годов писатель Анатолий Рыбаков. В 1933-м его репрессировали, а в 1941-м он ушел на фронт.

Строительство проспекта Калинина и разрушение Арбата – это не банальный случай пренебрежения к своему прошлому. Здесь все гораздо глубже. Пережившая лихолетье двадцатых годов, сталинские репрессии и войну, арбатская интеллигенция «держала оборону», не прекращая утверждать свой, особый стиль повседневной жизни. Их «уплотняли», превращая нормальное жилье в коммуналки, а они – знай себе живут.

Вот какую интересную цитату отыскал я в старом путеводителе по столице 1957 года, за несколько лет до начала строительства проспекта. Читаем про Арбат: «Теперь этот район Москвы по составу населения отличается разве только некоторым преобладанием интеллигенции». То есть еще осталась эта самая интеллигенция, уцелела. Вот и получается, что уничтожение значительной части Арбата – это еще и удар по определенной социальной группе – людям с высшим образованием, со сложившимся критическим взглядом на происходившие с 1917 года события и с соответствующим внутренним отношением к ним. Это про них Ленин сказал в 1918 году: «Опираться на интеллигенцию мы не будем никогда, а будем опираться только на авангард пролетариата, ведущего за собой всех пролетариев и всю деревенскую бедноту. Другой опоры у партии коммунистов быть не может». Вождю вторил Владимир Маяковский в стихотворении «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» в 1925 году. Мальчик Петя, буржуйский сынок, живет именно на Арбате: «Петя стал белей, чем гусь: – Петр Буржуйчиков зовусь. – Где живешь, мальчишка гадкий? – На Собачьевой площадке». А потому переселение пускай не всего арбатского населения, а хотя бы половины – это важный шаг в продолжающейся даже в 1950-е годы классовой борьбе. Пускай едут в бывшие подмосковные деревни с их хрущевками, да и еще спасибо скажут! Но ведь как символично все выглядит: при царе опальных вольнодумцев тоже в деревни отправляли.