Джорджо Агамбен: Безумие Гёльдерлина. Жизнь, поделенная надвое

- Название: Безумие Гёльдерлина. Жизнь, поделенная надвое

- Автор: Джорджо Агамбен

- Серия: Слово современной философии

- Жанр: Зарубежная образовательная литература, Литературоведение, Философия и логика

- Теги: Анализ художественных произведений, Иллюстрированное издание, Классические сюжеты, Литературный анализ, Философия литературы, Философский анализ

- Год: 2021

Содержание книги "Безумие Гёльдерлина. Жизнь, поделенная надвое"

На странице можно читать онлайн книгу Безумие Гёльдерлина. Жизнь, поделенная надвое Джорджо Агамбен. Жанр книги: Зарубежная образовательная литература, Литературоведение, Философия и логика. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Было ли затворничество поэта безумием или формой сопротивления?

Итальянский философ исследует последние годы Гёльдерлина как модель существования вне нормальности, где поэзия становится последней формой свободы.

Известный итальянский философ Джорджо Агамбен анализирует жизнь и творчество одного из величайших поэтов Европы – Фридриха Гёльдерлина.

В этой необычной хронике Агамбен обращается к последним десятилетиям жизни поэта, которые тот в состоянии безумия провел в башне на берегу Неккара. Но действительно ли это было безумие – или форма сопротивления? Автор исследует, как «обитающая жизнь» поэта – между публичным и частным, между речью и молчанием – становится моделью существования вне нормальности и вне времени.

Через письма, фрагменты стихов, свидетельства современников и собственные философские размышления Агамбен показывает: изоляция Гёльдерлина – это не просто болезнь, а образ бытия, политическое и поэтическое высказывание о невозможности быть понятым в своем времени. Эта книга не о диагнозе, а о судьбе, в которой поэзия становится последней формой свободы.

Онлайн читать бесплатно Безумие Гёльдерлина. Жизнь, поделенная надвое

Безумие Гёльдерлина. Жизнь, поделенная надвое - читать книгу онлайн бесплатно, автор Джорджо Агамбен

Giorgio Agamben

La follia di Hölderlin. Cronaca di una follia abitante (1806–1843)

© 2021 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino

© М. А. Козлова, перевод, 2024

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025

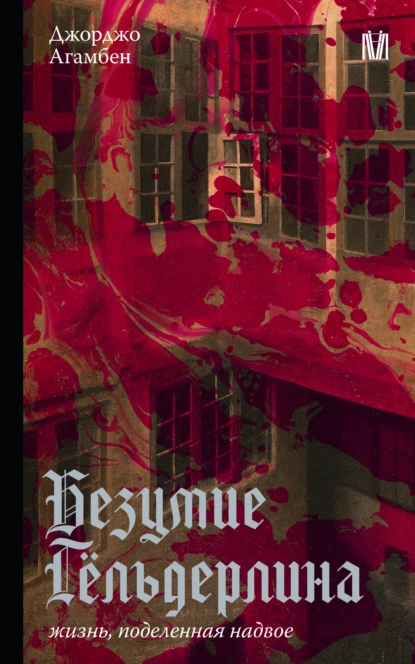

Рис. 1. Неизвестный художник. Вид на Тюбинген. Середина XVIII в. Акварель, темпера. Башня Гёльдерлина – первая справа

Гёльдерлин счел правильным, то есть тактичным, потерять на сороковом году жизни свой здравый ум.

Р. Вальзер (пер. С. Апта)

Его жилище – божественное безумие.

Из перевода «Аякса» Софокла, выполненного Ф. Гёльдерлином

Когда вдаль уходит обитающая жизнь людей…

Ф. Гёльдерлин, «Вид»

Если бы,

если бы пришел человек,

если бы пришел человек в мир, сегодня, с

седой бородой

патриархов: он смог бы —

говори он об этом

времени, – он

смог бы

лишь мямлить и мямлить,

все вре-, все вре-

мямя.

«Паллакш. Паллакш» Пауль Целан, «Тюбинген» (пер. И. Бродского)

От автора

Документы, на которые мы опирались в хронике жизни Гёльдерлина, в основном содержатся в следующих изданиях:

F. Hölderlin, Sämtliche Werke, «Grosse Stuttgarter Ausgabe», F. Beissner e A. Beck, Cotta-Kohlhammer, vol. VII, Briefe-Dokumente, t. 1–3, Stuttgart 1968–1974.

F. Hölderlin, Sämtliche Werke, Kritische Textausgabe, D. E. Sattler, Luchterhand, vol. IX, Dichtungen nach 1806. Mündliches, Darmstadt e Neuwied 1984.

A. Beck e P. Raabe, Hölderlin. Eine Chronik in Text und Bild, Insel, Frankfurt am Main 1970.

Gregor Wittkopp, Hölderlin der Pflegsohn, Texte und Dokumente 1806–1843, J. B. Metzler, Stuttgart 1993.

Хронология исторических событий соотносится с жизнью Гёльдерлина в течение первых четырех лет; в том, что касается жизни Гёте, она по большей части взята из издания Goethes Leben von Tag zu Tag, Eine dokumentarische Chronik, b.1–8, Artemis Verlag, Zurich 1982–1996. Мы решили прервать изложение этих фактов 1809 годом, поскольку нам показалось, что этого вполне достаточно для демонстрации того, как они соотносятся с «обитающей жизнью» Гёльдерлина. Если у читателя возникнет желание, он может самостоятельно продолжить эту хронологию и, помимо вышеуказанной «Жизни Гёте, описанной день за днем», ознакомиться с любым другим историческим источником.

Порог

В своем эссе «Рассказчик. Размышления о творчестве Николая Лескова» Вальтер Беньямин таким образом определяет разницу между историком, который пишет историю, и хронистом, который рассказывает ее: «Историк обязан так или иначе объяснять события, с которыми он имеет дело, он ни в коем случае не может удовлетвориться тем, чтобы просто продемонстрировать их как образцы движения жизни. Между тем именно так поступает хронист, особенно ярко это проявляется у классических представителей этого жанра в Средние века, именно они были предшественниками летописцев новейшего времени. Исходя из того, что в основе их описания истории лежит некая божественная идея спасения, они заранее отвергали задачу какого-либо доказательного объяснения. Оно заменяется таким истолкованием (Auslegung), которое не исходит из четкого соотнесения определенных событий, а пытается понять, как они укладываются в великое, непостижимое движение жизни»[1]. А то, определяется ли это движение жизни идеей спасения или же имеет совершенно естественный характер, для хрониста никакой разницы нет.

Чтение многих книг, дошедших до нас с конца Средних веков и обозначенных как «хроника» (некоторые из них, безусловно, уже стали историческими документами), подтверждает эти соображения и вынуждает добавить к ним некоторые уточнения. Вот первое из них: в хронике может содержаться объяснение событий, о которых в ней повествуется, но, как правило, оно четко отделено от самого повествования об этих событиях. В бесспорно историческом труде – «Хронике» Маттео Виллани (примерно середина XIV века) – рассказ о фактах и их пояснение тесно связаны между собой, а в современной ему хронике, посвященной тем же событиям и написанной на римском наречии неким неизвестным хронистом, они четко разделены; именно это размежевание придает повествованию живой, неподражаемый стиль, характерный именно для этого жанра:

Шел год Господень 1353, Великий пост, февраль, суббота. Тотчас зазвучал над площадью в Риме голос: «Народ, народ!» Услышав голос этот, забегали римляне туда-сюда, как бесы, подогреваемые жутчайшим гневом. Быстро ринулись они ко дворцу, разграбили его, взяли и лошадей сенатора. Когда граф Бертолло дельи Орсини услышал шум этот, порешил он спастись и укрыться в своем доме. Облачился он во все свои доспехи, на голове – сияющий шлем, на ногах – шпоры как у барона[2]. Спустился он по ступенькам, чтобы сесть на коня. Яростные крики обрушились на несчастного сенатора. Градом посыпались на него камни, как листва с деревьев. Кто бросил в него камень, а кто – погрозился. Оглушили сенатора многими ударами, не удалось ему прикрыться своим доспехом. Но все же смог он пойти пешком ко дворцу, где внизу стояла святая Мария. Он был уже рядом, но на него отовсюду сыпались булыжники, и доблесть изменила ему. Тогда народ прямо на том месте безжалостно разделался с ним, забивая точно собаку, бросая ему в голову валуны, как в святого Стефана. Там граф и попрощался с жизнью, не приняв последнее причастие. Он ничего не сказал. А когда он изнемог и умер, все разошлись по домам[3].

На этом месте повествование обрывается, и хронист, отделив его от рассказа нелепой фразой на латыни, приводит всему хладнокровное и разумное объяснение: «Причина подобного зверства была в том, что эти двое сенаторов жили подобно тиранам. Они были бесчестными, потому что отправляли зерно по морю из Рима»[4]. Но это пояснение настолько слабо связано с рассказом, что хронист тут же добавляет к нему еще одно: если верить этой второй версии, жестокость народа стала наказанием за нарушение «заветов Церкви»[5]. В видении историка на каждом событии стоит некий знак, относящий его к историческому процессу, и только внутри последнего оно обретает смысл, в то время как доводы, приводимые хронистом, нужны лишь затем, чтобы он мог перевести дух, а затем снова приняться за рассказ, который сам по себе не нуждается ни в каких объяснениях.

Второе уточнение касается «четкого соотнесения» произошедших эпизодов: на самом деле хронист не игнорирует их, но также и не ограничивается тем, чтобы просто включить их в общий контекст естественной истории. Так, в примере с «Сокровищницей рейнских друзей» Гебеля, который приводит Беньямин, чудесная история «встречи» пожилой женщины с телом ее молодого жениха, сохранившегося в неизменном виде благодаря железному купоросу[6], вписана во временну´ю прямую, на которой одновременно располагаются исторические события, природные, а также обыденные явления: землетрясение в Лиссабоне, смерть императрицы Марии Терезии, кручение мельничных жерновов и наполеоновские войны, крестьяне на севе и бомбардировка Копенгагена ставятся на одну ступеньку. Подобным образом средневековые хроники отмеряют течение исторического времени при помощи дат («год Господень…»), а также отмечая дни и времена года: «и наступил день», «когда солнце село», «шло время сбора. Виноград был спелый. Люди топтали его ногами». События, которые мы привыкли выделять как исторические, в хронике ничем не отличаются по важности от тех, что мы относим к малозначительной сфере частной жизни. Время, в которое хроника помещает события, отличается от исторического: оно не было выстроено при помощи летоисчисления, которое раз и навсегда извлекло его из природного времени. Оно куда больше напоминает иное время: то, что определяет течение реки и смену времен года.

Это не значит, что события, о которых повествует хроникер, – природные явления. Они скорее ставят под вопрос само противопоставление исторического и природного. Между политической и естественной историей вклинивается нечто третье, и оно как будто не принадлежит ни одному, ни второму, но при этом тесно с ними связано. Хронист действительно не видит разницы между поступками людей (res gestae) и повествованием о них (historia rerum gestarum), словно деяние рассказчика в полной мере относится к первой категории. Поэтому человеку, который читает и слушает это изложение, не придет в голову задаться вопросом, правда ли это, или нет. Хронист ничего не придумывает; впрочем, ему не требуется и устанавливать достоверность своих источников, а историк ни в коем случае не может этим пренебречь. Единственный документ для хрониста – это голос: его собственный и тот, что в свою очередь донес до него весть о событиях – печальных или радостных, – которые он пересказывает нам.

В нашем случае обращение к форме хроники имеет еще одно обоснование. Как, кажется, пророчески предрекает название стихотворения «Половина жизни» (Hälfte des Lebens), жизнь Гёльдерлина четко делится на две равные части: тридцать шесть лет с 1770 по 1806 год и тридцать шесть лет с 1807 по 1843 год, которые он, уже безумец, проводит в доме плотника Циммера. Первую половину жизни поэт пусть и боялся, что, слишком отошел от мира, все же живет в обществе и по мере сил участвует в событиях, происходящих в ту эпоху; вторую же половину своего существования он проводит в полном отрыве от людей, как будто, несмотря на периодические визиты, от всех контактов и всякой связи с явлениями вовне его отделяет стена. Показательно, что когда один из посетителей спросил его, рад ли он тому, что происходит в Греции, он, повинуясь уже сложившемуся обыкновению, сказал лишь: «Ваши величества, на это я не должен, не могу отвечать». По причинам, которые, вероятно, еще станут ясны нашему читателю, Гёльдерлин решил полностью изгнать все историческое из поступков и деяний собственной жизни. По свидетельству первого из его биографов, он упорно отвечал на все вопросы: «Es geschieht mir nichts», дословно: «Со мной ничего не происходит». Его жизнь может стать лишь предметом описания в хронике, а не предметом исторического исследования, и еще в меньшей степени может подвергнуться клиническому или психологическому анализу. Непрекращающиеся публикации свежих документов, касающихся этих лет (в 1991 году в архивах Нюртингена обнаружились новые значимые источники), в этом отношении нецелесообразны: есть ощущение, что они ничего не добавляют к тем сведениям, которые у нас уже есть.

Рис. 2. Разрешение на пересечение границы, выданное полицией Бордо, 1802 г.