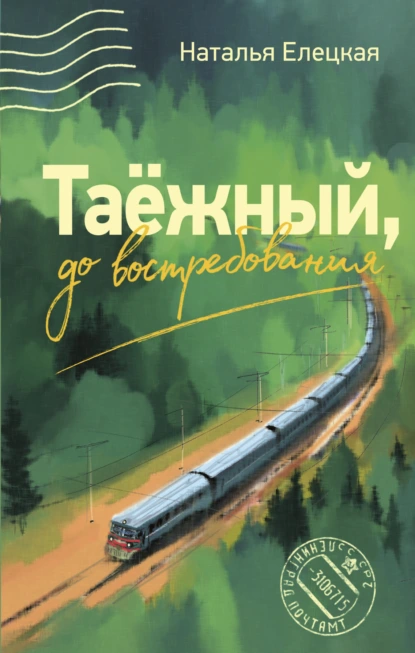

Наталья Елецкая: Таёжный, до востребования

- Название: Таёжный, до востребования

- Автор: Наталья Елецкая

- Серия: Люди которые всегда со мной

- Жанр: Современная русская литература

- Теги: В поисках счастья, Женская судьба, Жизненные трудности, Жизненный выбор, Психологическая проза, Социальная проза

- Год: 2025

Содержание книги "Таёжный, до востребования"

На странице можно читать онлайн книгу Таёжный, до востребования Наталья Елецкая. Жанр книги: Современная русская литература. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

1981 год. Невропатолог Зоя Завьялова после развода уезжает в сибирскую глушь, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Роман о силе духа, сложном быте и выстраивании отношений с собой и другими вдали от цивилизации.

Наталья Елецкая – писатель-прозаик, лауреат национальной литературной премии «Рукопись года». Своим дебютным романом «Салихат» автор открыла серию подчас провокационных книг о судьбах мусульманских женщин, их стремлении обрести личное счастье в мире, где решающее слово всегда принадлежит мужчине. Роман «Айбала. История повитухи» освещает, в том числе, трагические последствия аварии на Чернобыльской АЭС, показанные через истории беременных женщин, пострадавших от радиации.

Новый роман Натальи Елецкой «Таёжный, до востребования» повествует о судьбе советского врача Зои Завьяловой, не побоявшейся уехать из Ленинграда в таежную глушь.

1981 год. Невропатолог Зоя Завьялова после развода приезжает в поселок Таёжный, затерянный в сибирской тайге. В Ленинграде остался ее отец, решивший создать новую семью после многих лет вдовства. Уезжая, Зоя не оставила ему даже адреса, восприняв его женитьбу как предательство. На новом месте Зое предстоит налаживать непростой быт, выстраивать отношения с коллегами и пациентами, завоевывать авторитет, а главное – пытаться не думать о прошлом…

Онлайн читать бесплатно Таёжный, до востребования

Таёжный, до востребования - читать книгу онлайн бесплатно, автор Наталья Елецкая

© Наталья Елецкая, текст, 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2025

* * *

Часть первая

1

Я как раз думала об отце, когда зазвонил телефон. Резкая трель взорвала тишину, заставив меня вздрогнуть.

Оставив чашку с недопитым чаем на подоконнике распахнутого в теплый июньский вечер окна, я поплелась в коридор, не испытывая желания говорить с кем бы то ни было. Телефон надрывался, словно от того, сниму ли я трубку, зависела моя дальнейшая жизнь.

О том, что так оно и есть, я в тот момент не догадывалась.

– Привет, солнышко.

– Привет, пап.

– Ты уже вернулась с дежурства? Или у тебя сегодня ночное? Вечно путаю твое расписание.

– Сегодня я отдыхаю, а завтра заступаю в вечернюю смену.

– Может, заскочишь перед больницей? Есть разговор.

– Да, я тоже хотела с тобой поговорить…

– Что-то случилось? – встревожился отец. – Хочешь, приезжай прямо сейчас.

– Это терпит до завтра.

– Ну хорошо. Как дела у Матвея? Как его диссертация?

Мои пальцы инстинктивно сжали трубку. Прежде чем ответить, я расслабила руку, испугавшись, что физическое напряжение передастся голосу, отец это почувствует и примчится на ночь глядя, а этого мне совсем не хотелось.

– У него всё хорошо, пап. Диссертация продвигается.

– Вы, кажется, планировали в июле поехать в отпуск?

– Это еще не точно. Матвея могут не отпустить с работы.

Пора было заканчивать разговор. Я ненавидела лгать, особенно близким людям и особенно – отцу. Я еще не успела свыкнуться с фатальными изменениями в своей такой налаженной, безоблачной, счастливой жизни. Слишком неожиданно все произошло.

Пауза затягивалась; я не знала, что сказать, но медлила вешать трубку. Почувствовав мою напряженность, отец произнес нарочито бодрым голосом:

– У меня завтра заседание кафедры, но после пяти я дома.

– Тогда я приеду к шести.

Прежде чем вернуться в комнату, я немного постояла в прихожей, вслушиваясь во вновь наступившую тишину, которая больше не была уютной.

Эта тишина сулила одиночество и душевную боль. Я была готова к тому, что за периодом отрицания и гнева последуют самые тяжелые стадии – депрессия и принятие. Правда, существовала еще промежуточная стадия – стадия торга. Но торговаться мне было не с кем, разве что с самой собой. Однако мысль о том, что мы с Матвеем могли бы договориться, ничего, кроме отвращения, не вызывала.

Я привыкла считать эту тесную квартирку, расположенную на последнем этаже панельного дома в Калининском районе, своей, хотя прожила здесь немногим более четырех лет. До того, как я основательно потрудилась над ее интерьером, это была аскетичная холостяцкая нора, доставшаяся Матвею от покойной двоюродной бабки. Будучи одинокой, она прописала его фиктивно, чтобы квартира после ее смерти не отошла государству. Матвей, на тот момент студент третьего курса, появлялся у нее два-три раза в год, когда нужно было что-то починить, прибить или передвинуть, а сам жил с родителями в большой коммунальной квартире возле Александро-Невской лавры.

Последние четыре года я каждое утро (или вечер, если выпадало ночное дежурство) садилась в переполненный автобус, доезжала до Финляндского вокзала, спускалась в метро, ныряла в вагон поезда красной ветки, а потом шла пешком от площади Восстания до больницы имени Куйбышева[1].

Ирония заключалась в том, что до замужества я жила с отцом на углу улиц Жуковского и Маяковского, в пяти минутах ходьбы от больницы, в которую смогла устроиться только потому, что на последнем курсе мединститута вышла за Матвея. Тем самым я, по меткому выражению одной из одногруппниц, убила сразу двух зайцев: заполучила перспективного мужа и избежала распределения в глухомань. Матвей, ведущий специалист НИИ радиоаппаратуры, был рад, что уберег жену от суровой жизни на периферии. Вузовская комиссия по распределению вошла в мое положение, хотя в том году Ленинград не испытывал потребности в молодых врачах; один из членов комиссии подыскал мне должность интерна в Куйбышевской больнице. К тому времени я уже переехала к мужу на Замшину улицу, и мы немало посмеялись над таким вывертом судьбы: стоило перебраться на другой конец города, чтобы, спеша на работу, каждый день проходить мимо своего прежнего дома.

Мама умерла, когда мне было четырнадцать. Мы с отцом говорили именно так – умерла, хотя на самом деле ее убили.

Убийцу так и не нашли. Мама не дошла до арки, ведущей в наш двор-колодец, всего каких-то тридцать метров. Она возвращалась поздно вечером от подруги, переживавшей тяжелый, с дележом детей и имущества, развод. Мама, психотерапевт с шестилетним стажем работы в больнице им. Кащенко, поддерживала подругу как могла. Они с отцом условились, что он встретит ее на углу, но то ли он вышел из дома позже, то ли мама доехала на метро быстрее, но только живой мы ее больше не видели. Маму ударили по голове чем-то тяжелым, отняли сумочку и сорвали норковую горжетку: она следила за модой и всегда одевалась очень хорошо. Следователь сказал, что ее, вероятно, вели от метро. Если бы удар пришелся чуть левее и ниже, мама получила бы сотрясение, потеряла бы много крови, но осталась бы жива. Но ей не повезло.

Все эти годы отец не переставал винить себя за то фатальное промедление. Мы никогда не говорили с ним об этом, условившись не тревожить память о маме бесплодными сетованиями на тему «Что было бы, если…». Но тяжкое бремя вины наложило на отца неизгладимый отпечаток.

Даже спустя несколько лет он так и не оправился от горя. Он больше не смеялся. Улыбнуться мог, но улыбались только губы – глаза оставались потухшими. Каждый раз, когда отец смотрел на меня, я понимала, что на самом деле он видит маму: мы были очень похожи. В двадцать лет я фактически стала ее копией. Маме было двадцать, когда она встретила отца.

После похорон меня хотела забрать к себе тетя Поля, мамина старшая сестра, жившая в Луге. Мне нравились тетя Поля и ее муж дядя Олег; я часто гостила у них на летних каникулах. Но отец меня не отдал. Он сказал тете Поле, что я – единственное, что у него осталось после Марины. Так и сказал, словно я была неодушевленным предметом. Но я на него не обиделась.

Декан филологического факультета предоставил моему отцу, профессору кафедры истории зарубежных литератур ЛГУ, бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам. До того, как нас с отцом постигла трагедия, я жила беззаботной жизнью. Вступила в комсомол, вела общественную работу, сдавала нормы ГТО и опекала одиноких пенсионеров-блокадников. Чтобы хоть как-то отвлечь меня от горя, директор школы выделил мне путевку на две смены в пионерлагерь «Орленок». Я поехала без всякого желания, только чтобы дать отцу передышку от необходимости видеть меня изо дня в день, когда он так хотел остаться наедине со своим горем.

Через несколько месяцев отец вернулся к работе. Вокруг него постоянно вились симпатичные студентки. Я боялась, что рано или поздно он женится на одной из них, но этого не произошло. Отец продолжал хранить маме верность, хотя возможностей создать новую семью у него было предостаточно. Я научилась вести домашнее хозяйство. Отец был совершенно неприхотлив в быту. Все, что ему было нужно, – свежие рубашки в шкафу и суп в холодильнике.

Как и большинство обитателей Центрального района, мы жили в коммунальной квартире.

С соседями нам повезло: один, вахтовик-полярник Слава, круглый год проводил в Арктике, появляясь дома короткими наездами, а второй, одинокий пенсионер дядя Коля, относился к моему отцу как к сыну, а ко мне – как к внучке, которой у него никогда не было. О том, насколько неприятной может быть коммуналка, я знала благодаря школьным подругам, к которым часто заходила после школы, чтобы вместе сделать уроки или подготовить стенгазету. Чего я только не насмотрелась! Пьяные драки, семейные дрязги, буйные помешательства, ругань соседей, рев грудничков, графики посещения уборной… Тем приятнее было возвращаться домой, в свою уютную комнатку, смежную с папиным кабинетом, который одновременно служил ему и спальней, и столовой – и гостиной, когда к нему приходили друзья или сослуживцы.

Отец не сомневался, что я пойду по его стопам: поступлю в ЛГУ и стану филологом. Я разделяла его страсть к литературе (не только зарубежной, но и отечественной), и к окончанию шестого класса прочла все тома, которыми были забиты полки наших книжных шкафов, не считая постоянно обновляющихся книг из школьной и районной библиотек. Поэтому отец был весьма удивлен, если не сказать – поражен, когда я сообщила ему, что подала документы в мединститут. Несомненно, его это неприятно задело.

Надо отдать отцу должное: он не пытался меня отговорить. Дело было не в том, что он уважал меня как личность и ни в чем не ограничивал мою свободу; скорее он понадеялся на то, что я или провалю вступительные экзамены, или, если все же поступлю, уйду после первого курса, не выдержав испытаний анатомичкой. Я снова сильно его удивила, сначала поступив, а потом и втянувшись в учебу. Даже анатомический театр не отвратил меня от выбранного поприща. Не пугало меня и то, что учиться предстоит шесть лет, не считая интернатуры и ординатуры, если в дальнейшем я решу уйти в науку.

Отец, вначале не понимавший моего увлечения медициной, в конце концов убедился в серьезности моих намерений и гордо демонстрировал меня друзьям и коллегам, когда те приходили к нам домой, как демонстрируют посетителям зоопарка редкостный экземпляр заморской птицы. Мамины гены оказались сильнее отцовских. Она ведь тоже была врачом, только врачевала души.

С Матвеем мы познакомились в палате интенсивной терапии.

Его отец, мой будущий свекор, попал в автомобильную аварию, и его привезли в НИИ скорой помощи, где я проходила практику, с черепно-мозговой травмой, переломами ребер и подозрением на перелом позвонка грудного отдела. Последнее, к счастью, не подтвердилось, но он пробыл на отделении неврологии достаточно долго, чтобы Матвей успел в меня влюбиться и добиться взаимности. Спустя шесть месяцев мы поженились.

Мой отец понимал, что рано или поздно я его покину. Он и хотел, чтобы я устроила свою личную жизнь, и боялся этого. Боялся не столько того, что останется один, сколько того, что мой брак может оказаться несчастливым. Матвей расположил его к себе тем, что имел серьезную специальность, жил отдельно от родителей и был заядлым спортсменом, а на знакомство с потенциальным тестем принес бутылку марочного коньяка десятилетней выдержки.

Все мои бывшие одноклассницы уже были замужем (некоторые даже успели развестись); мне исполнилось двадцать три, а этот возраст считался почти критическим для девушки; и все же, когда Матвей сделал мне предложение, я согласилась не сразу.

Не то чтобы я сомневалась. Я любила Матвея и знала, что мое чувство взаимно. Мне нравились его взрослость (он был на восемь лет старше), серьезное отношение к жизни, устремления и характер. Он не был моим первым мужчиной, но именно он открыл для меня всю полноту физической близости. Мы отлично смотрелись вместе: Матвей – высокий широкоплечий брюнет с обаятельной улыбкой, и я – миниатюрная, русоволосая, голубоглазая, как говорила тетя Поля – «кукольная». Родственники и друзья не сомневались, что мы станем прекрасной парой.

Тем не менее что-то помешало мне сразу ответить «да».

Я привыкла взвешивать за и против, прежде чем принимать серьезные решения. Девять лет без матери приучили меня к осторожности, возможно потому, что я не получала от отца той поддержки, которую могла бы оказывать мне мама, если бы осталась жива. Безусловно, отец делал все возможное, чтобы я не чувствовала себя обделенной вниманием и заботой, но он при всем желании не мог заменить взрослеющей девушке мать; между нами не было и не могло быть той откровенности, которая возможна только между двумя самыми близкими женщинами.