Евгений Попов: Василий Макарович

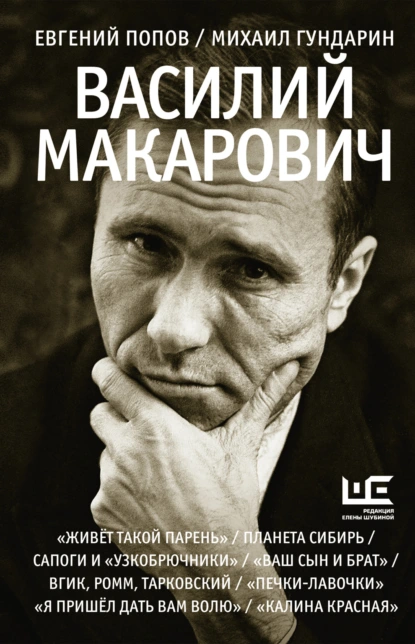

- Название: Василий Макарович

- Автор: Евгений Попов, Михаил Гундарин

- Серия: Великие шестидесятники

- Жанр: Биографии и мемуары

- Теги: Беседы, Биографии писателей и поэтов, Биографии российских знаменитостей, Литературное наследие, Русская культура

- Год: 2024

Содержание книги "Василий Макарович"

На странице можно читать онлайн книгу Василий Макарович Евгений Попов, Михаил Гундарин. Жанр книги: Биографии и мемуары. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Василий Макарович Шукшин (1929–1974) – писатель, актёр, режиссёр, кумир нескольких поколений отечественных читателей и зрителей.

Откуда взялось это настоящее чудо? Как Шукшин шёл к своим победам? Кто окружал его в детстве, юности, на пике успеха? Кто были его женщины? Что он думал о Родине и о мире?

Авторы выстраивают свою версию жизни и творчества Василия Макаровича Шукшина, опровергая документами и свидетельствами расхожие, обывательские слухи о Мастере, однако не скрывая всей известной им правды о нём. Одному из них, писателю и драматургу Евгению Попову, Шукшин когда-то лично дал путёвку в русскую литературу, другой – прозаик, поэт, журналист Михаил Гундарин – почти всю жизнь провёл рядом со Сростками, на Алтае.

Онлайн читать бесплатно Василий Макарович

Василий Макарович - читать книгу онлайн бесплатно, автор Евгений Попов, Михаил Гундарин

© Гундарин М.В., Попов Е.А.

© ООО «Издательство АСТ»

Художественное оформление – Елена Лазарева

Фото В.М.Шукшина на переплёте – Анатолий Ковтун

* * *

Предуведомление

Может возникнуть резонный вопрос: зачем ещё одна книга про Василия Шукшина? Если книг о нём и без того предостаточно, и среди них есть – замечательные. Тем более, что некоторым совсем молодым россиянам его имя сейчас почти ничего не говорит: у них свои «гуру» из отечественных или зарубежных классиков монетизированной литературы, куда Шукшин – не вписывается.

Порой кажется, что Шукшин сегодня – невзирая на все фестивали, фильмы, диссертации и памятники – становится уходящей натурой. Легендарная оболочка есть – а что под ней осталось?

Одно время думали, что всё: ушла советская власть, ушёл быт, ушли люди, этот быт населявшие, отчего и мир Шукшина от нас как-то отдалился. А потом оказалось – ничего подобного! Наши люди – не изменились.

Вот мы и хотим разобраться, каков Шукшин – сейчас, в нашей очередной «новой жизни», в 20-х годах XXI века. Каким он был при жизни (ведь людей, общавшихся с ним, остаётся всё меньше и меньше). Кто подсказал простому сибирскому Василию, что главное – не какой царь нынче правит Россией и какое в ней общественно-политическое устройство, а – Любовь. В немыслимых условиях любовь – к Родине, матери, женщине, землякам. Ведь только так может выжить страна и люди, её населяющие.

Таинственным образом, простыми словами и картинами он сумел задеть те Божьи струны тёмной российской души, которые существуют даже у самого отъявленного злодея нашей страны, той страны, где вечно пляшут и поют, сажают, выпускают, убивают, рожают, режут, молятся, возносят, ниспровергают, каются и грешат снова.

Где огромные просторы для многих ограничены тесным пространством тюремной камеры или блочной квартиры, где не зарекаются ни от сумы, ни от тюрьмы, а земное человеческое существование никогда не было комфортным и предсказуемым.

Где любое начальство – враг по определению, и следовало убить царя, чтобы на семьдесят лет погрузиться в обыденный ад колхозов, коммуналок, партсобраний, доносов и всенародного ликования по указанным всё тем же начальством поводам вроде упорного освоения нищей страною космоса или успехов построения социализма в так называемых «братских странах», которые сейчас кроют Россию почём зря.

Где женщина из хранительницы домашнего очага стала тёмной тенью обабившегося советского мужика, той самой тенью, что посягает на существование разлагающегося оригинала, замещая его, пытаясь превзойти его неизвестно в чём – то ли во власти, то ли в пьянстве и разврате, то ли в стремлении к тому навязываемому всем нам прогрессу, куда она летит, как бабочка на свет дачной лампочки Ильича.

Сегодня Россия осталась один на один со всем остальным, враждебным или равнодушным, миром, и многих русских беспокоит: а выстоим ли? Найдём ли то, что позволит нам остаться независимыми, честными и гордыми?

Так у кого же, как не у Василия Макаровича, искать в это время совета и поддержки? Ведь про тех, кто спит и видит расчленение и уничтожение России, у него тоже сказано – например, в пророческой притче «До третьих петухов». Он и это предугадал.

Вот почему его судьба, его способность выжить и состояться с каждым годом всё важнее и важнее для понимания того, «что с нами происходит». С душой русского человека, да и самой Россией.

Впрочем, мы приступаем к делу.

АвторыЧасть первая

Начало

Хроника

1929, 25 июля – в семье Макара Леонтьевича Шукшина и Марии Сергеевны Поповой родился сын Василий.

1933, 28 апреля – отец Шукшина расстрелян в Барнауле.

1936, март – мать Шукшина выходит замуж за Павла Николаевича Куксина.

1941, июль – отчим Василия уходит на фронт.

1942, май – Павел Куксин пропал без вести в боях под Москвой.

1944, сентябрь – Василий, закончив семь классов школы, поступает на учёбу в Бийский автомобильный техникум. Техникум, проучившись два с половиной года, не закончил.

1947, апрель – покидает Сростки. Работает чернорабочим на предприятиях Подмосковья и соседних областей.

1949, август – призван во флот.

1951, июль – приезжает на побывку в Сростки.

1952, декабрь – признан врачами негодным к военной службе со снятием с учёта. Возвращается в Сростки.

1953, 31 августа – получает аттестат зрелости. Октябрь – устраивается на работу директором вечерней школы в Сростках.

Глава первая

Планета Сибирь

Е.П.: В мире нет ничего случайного. И – родись Шукшин не в Сибири, – это был бы совсем другой писатель и кинематографист.

М.Г.: Не просто в Сибири – но на Алтае, а это особый регион. И Сибирь, и вроде не совсем Сибирь. Некоторые исследователи сегодня утверждают, что как раз Алтай Шукшин любил, а Сибирь в целом, так сказать, оценивал объективно – видел и плохое, и хорошее:

Образ Сибири в его произведениях моделируется согласно традиционной для русской литературы системы негативных представлений: «это Сибирь-матушка, она “шуток не понимает”»; о судьбе переселенцев в Сибирь: «Там небось и пропали, сердешные… <…> ни слуху ни духу». Идеальные смыслы делегированы Алтаю: «Трудно понять, но как где скажут “Алтай”, так вздрогнешь, сердце лизнёт до боли мгновенное горячее чувство… <…> Дороже у меня ничего нет». У Шукшина Сибирь как бы перетягивает на себя негативные коннотации, а Алтай, малая родина, – позитивные, глубоко личные, максимально ценные.[1]

Е.П.: Шукшин и Алтай оценивал объективно, судя по персонажам. Но Сибирь действительно сама по себе, отдельный регион. Как отдельными регионами в России являются средняя полоса, Кавказ, Юг. Вы много лет прожили на Алтае и, надеюсь, согласитесь, что мой Красноярский край и ваш Алтай – это скорее подрегионы особого региона. Сибиряк – он и в Енисейске сибиряк, и в Абакане, и в Барнауле.

М.Г.: Мало того, я житель Алтая потомственный – моя мать Галина Александровна родилась в 1941 году в деревне Озерки, это от шукшинских Сросток, если напрямик, километров 70. Так что они с Василием Макаровичем успели побыть недальними соседями, ведь 70 километров для Сибири – это полная ерунда. Более того, в начале семидесятых моя бабушка по матери переехала ещё ближе к Сросткам – в Лесное, а это километров 20, если по реке Катуни. В «Калине красной» мать Егора Прокудина живёт в деревне Сосновка, что в 19 километрах от села Ясное, и герой называет себя «здешним». Так что и я отчасти для жителей Сросток был «здешним» – ведь в деревне я обычно проводил всё лето. Часто бывали мы с моей бабушкой Анной Фёдоровной и в Бийске, через который в те времена много раз проезжал Шукшин. Поэтому я, маленький, даже мог его видеть.

Е.П.: Мою мать тоже звали Галина Александровна, только она 1918 года рождения. Её предки попали в Сибирь во второй половине XIX века. Крестьянами до этого были в окрестностях Таганрога и Мариуполя, в тех местах, где сейчас бушует «специальная военная операция». Поселились в селе Емельяново, где нынче красноярский аэропорт. А «отцовские» в Сибирь попали чуть ли не во времена Ермака. Один из пра-пра-пра, священник, взял в жёны местную «ясашную татарку» – так русские тогда именовали коренное население Сибири. Так что и я, можно сказать, из коренных, однажды даже записал себя при переписи населения кетом – есть такой небольшой народ, живущий на севере Енисея в районе Туруханска…

М.Г.: А что касается того, сибиряки ли жители Алтая… Конечно, сибиряки. По всем параметрам, включая мировосприятие и самооценку. Но сибиряки – особые, как и красноярцы, омичи, кемеровчане… Само слово «сибиряк» – это ведь нечто усреднённое. Конечно, есть общие черты, но хватает и региональных различий. По-разному в каждую из областей Сибири попадал народ, разными делами в них занимался.

Жители Алтая – крестьяне прежде всего, в основном потомки столыпинских переселенцев начала прошлого века и тех, кто рванул на новые земли ещё раньше, после отмены крепостного права. В середине XX века в край попало немало рабочих и научно-технической интеллигенции: эвакуация. Многие тут и остались, пополнив галерею характеров, описываемых Шукшиным. Ну и плюс некоторое количество потомков русских первопроходцев – казаков, горных рабочих. А также коренные жители – ойроты, теленгинцы. Так что Шукшин – «крестьянский» сибиряк. И как крестьянин, он к вольным, шалым людям и к горожанам всегда относился с неким подозрением. Таких на Алтае изначально было меньше, чем, например, в соседнем шахтёрском Кемерове или Новосибирске – до которого от Сросток по прямой, строго на север, всего-то километров 400.

Е.П.: То есть всё равно Шукшин – сибиряк. Всякий, кто его читает, не может не отметить огромное влияние на всё, о чём он пишет, «Сибирского мифа», в сути которого неплохо бы для начала разобраться.

Один из ключей к трактовке этого мифа вот в чём: Сибирь – это одновременно и земля свободы (здесь не было крепостного права, пригляд начальства был не таким строгим, как по ту сторону Урала), и земля ссылки-каторги.

Об этом Шукшин писал и в предисловии к двум моим рассказам, напечатанным в «Новом мире» (1976 г., № 3), после чего я, извините великодушно, проснулся знаменитым:

Сибирь… Огромная, прекрасная, суровая часть России, и она продолжает осваиваться. Обывателю там ещё неудобно, человеку энергичному, угловатому – вольнее, ибо всяких клеточек меньше, не так гнетёт мнение «княгини Марьи Алексевны» – она туда ещё не приехала.

За эту «Марью Алексеевну» цензура сей его пассаж из предисловия выкинула, и он был опубликован только через десять лет, когда благополучно (надеюсь и сплёвываю через левое плечо) закончились мои – жизненные и литературные – советские приключения, а Шукшина уже не было на этом свете.

В районе нынешней Саяно-Шушенской ГЭС имелась до затопления деревня, где жил некий Федька, который, когда ему вздумается, выплывал на моторке «под банкой» на середину Енисея, глушил мотор, растягивал гармонь и начинал орать частушки, изобилующие «ненормативной лексикой». Енисей там раньше был бешеный, впереди – порог-водопад. Федька вместе с лодкой падал в пучину – и всегда ухитрялся выгребать. Смертельный этот трюк он проделывал множество раз и оставался живым до самой своей мирной смерти от водки.

Сибирь и есть те самые, по ироническому народному определению, «места не столь отдалённые», где к тому же «вечно пляшут и поют», где пословица «от сумы да от тюрьмы не зарекайся» является не пожеланием, а руководством к действию, и где «отсидевший» вовсе не является изгоем общества, как, например, в крупных российских городах, где подобная энергичная публика, помыкавшись на воле, чаще всего отправлялась обратно за решётку.

М.Г.: Как писал один сибирский «сепаратист» (по крайней мере, в этом его обвиняло ГПУ) Леонид Мартынов, обращаясь к власть имущим:

Но посылали вы

Сюда лишь только тех,

Кто с ног до головы

Укутан в тёмный грех.

У учёных есть такое понятие: «штрафная колонизация». И знаменитая работа Николая Ядринцева «Сибирь как колония» тоже во многом про это. Но ещё больше – про отношение центральной власти к Сибири как к гигантскому ресурсу.

А вот что писал Ядринцев в восьмидесятых годах позапрошлого века про особый тип сибиряка:

Нам остаётся ещё указать на одну черту местного характера, отмечаемую путешественниками и этнографами. Этою чертою, отличающею русское население на Востоке, признаю́т «наклонность к простору, воле и равенству». Нельзя сказать также, чтобы это воспитание индивидуальной жизни прошло бесплодно. Оно закалило местный характер, приучило к труду, самостоятельности и самодеятельности.[2]