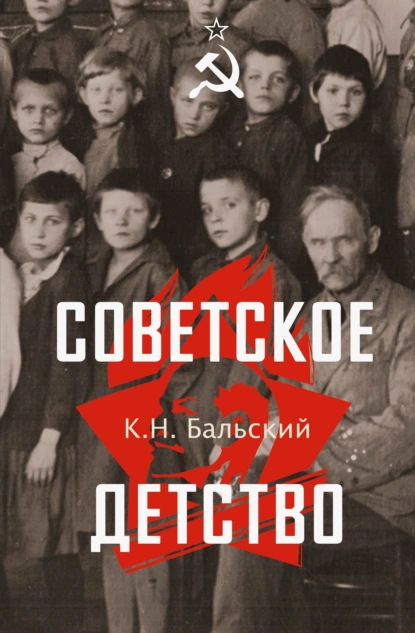

К. Н. Бальский: Советское детство

- Название: Советское детство

- Автор: К. Н. Бальский

- Серия: Мы – советские!

- Жанр: Популярно об истории

- Теги: Жизнь в СССР, Интересные факты, Исторические исследования, Советское детство

- Год: 2025

Содержание книги "Советское детство"

На странице можно читать онлайн книгу Советское детство К. Н. Бальский. Жанр книги: Популярно об истории. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Книга Бальского – это попытка разобраться в парадоксе советского детства, где под лозунгами о самом счастливом детстве в мире скрывалась сложная палитра реальных переживаний.

Опираясь на личные истории и малоизвестные факты, автор создает не ностальгический миф, а объемную картину эпохи, где радость и горе, идеология и быт были переплетены в единый, противоречивый клубок.

Не быть счастливым – опасное занятие. Звучит странно, не правда ли?

Однако именно такое утверждение звучит в книге К. Н. Бальского.

Давайте вместе разберемся, как жилось ребятам «под сталинским солнцем», насколько радужным были их детские годы и были ли они по-настоящему счастливы? Автор обращается к множеству малоизвестных фактов, а также личных историй, соединяя их воедино и рисуя подробную картину советского детства!

Онлайн читать бесплатно Советское детство

Советское детство - читать книгу онлайн бесплатно, автор К. Н. Бальский

© К. Н. Бальский, 2025

© ООО Издательство АСТ, 2025

Советское детство

Те, кто был рожден в СССР, наверняка помнят лозунг о счастливом детстве. Сначала за него благодарили лично товарища Сталина, затем – КПСС в целом. Эта мифологема – то есть идея, что ребенок обязательно должен быть счастлив, – сложилась примерно к середине 30-х годов. «Чудесно живется под сталинским солнцем ребятам Советской страны», – пелось в популярной в тридцатые годы пионерской песне. «Дети – единственный привилегированный класс в СССР», – гласил официальный советский лозунг. Кое-что в этом мифе было правдой, а что-то – выдумкой идеологов.

Конечно, сейчас почти любой человек признается в том, что детство – совсем не обязательно счастливый период в жизни. Дети неопытны, они хуже ориентируются в мире, нежели большинство взрослых, у них меньше прав, они зависимы от родителей, от учителей… Словом, проблем хватает. Но все эти проблемы советская идеология начисто игнорировала. Средствами пропаганды был создан образ некоего идеального ребенка – физически крепкого, психически здорового, лишенного рефлексии, не испытывающего никаких трудностей в общении со сверстниками и с людьми старшего поколения, трудолюбивого, в меру (не чересчур!) смышленого, немножко наивного и, главное, – свято верящего в социалистические идеалы и преданного делу партии. Действительно, многие именно такими и были, некоторые – притворялись такими, а те, кто притворяться не умел, оказывались в крайне неприятной ситуации. Не быть счастливым было опасно. Грустных, задумчивых детей называли «отщепенцами». Индивидуальные, а тем более необычные устремления и увлечения не поощрялись.

Конечно, сейчас многие воскликнут – неправда, у меня все было не так! И возразить им будет трудно, ведь СССР был обширной страной, в которой жили очень разные люди. К тому же это государственное образование существовало довольно долгий период времени – 70 лет. За этот срок сменилось как минимум три поколения. И дети 1920 – 1930-х годов разительно отличались от детей 60-х и 70-х, а уж тем более от тех, чье детство пришлось на 80-е годы.

С огромной благодарностью всем,

кто поделился с автором

воспоминаниями о советском детстве.

Без вас эта книга бы не состоялась.

Глава 1

Оргвопросы

Первые годы

После революции 1917 года мир кардинально изменился. Все существовавшие на тот момент системы воспитания в одночасье устарели. Почему? Да потому, что все они были рассчитаны на «элиту общества» – на детей из благополучных, обеспеченных семей. Но вдруг и благополучность, и обеспеченность канули в Лету. Социальные слои общества перемешались. Благосостояние некоторых – меньшинства – возросло, но вместе с этим многие дети лишились не только родителей, но и крыши над головой. Чудовищно возросла детская преступность. Появилось новое слово – беспризорники. Так называли бездомных сирот, сбивавшихся в шайки, кормившихся подаянием или воровством. К началу 1921 года в стране, по приблизительным и далеко не полным данным, насчитывалось около 5 млн беспризорных детей. Насчет того «что из них вырастет», власти не обольщались: в начале 1920-х были проведены первые социологические исследования о влиянии тяжелого детства на будущую судьбу человека. Причем проводили эти исследования не те люди, которые курировали беспризорников, а те, кто боролся с преступностью. Сотрудники криминологического института посещали тюрьмы и опрашивали заключенных. Они пришли к довольно простому и очевидному выводу: у подавляющего числа преступников детство было очень тяжелым – они голодали, их унижали, били… Данный факт однозначно подводил к мысли: толпы беспризорников, наводнивших более-менее крупные города, вряд ли вырастут хорошими, законопослушными людьми. Тем более что нарушать закон они уже начали, за что и попадали в тюрьмы. В 80 % случаев это были кражи: голодные дети воровали еду или то, что можно обменять на еду. Однако случались и более тяжкие преступления: около 2 % беспризорников сидели за убийства, а около семи – за квалифицированный грабеж. Примерно лет с 10–11 многие из них уже начинали заниматься проституцией. Конечно, подобный образ жизни не шел детям на пользу: у 70 % беспризорников-правонарушителей была выявлена умственная отсталость, у некоторых наличествовали психические заболевания. Подростки страдали алкоголизмом и наркоманией… Полностью нормальных среди беспризорников было всего лишь около 25 %.

Обследовал малолетних преступников юрист, правовед Виктор Рафаилович Якубсон. Вспоминая популярный советский лозунг «Дети – цветы будущего», он беспокоился, что в будущее может войти большое количество «отравленных и изуродованных цветов». Конечно, с этим надо было что-то делать.

На проблему обращали внимание не только практики, но и идеологи. Защита детей и воспитание нового человека декларировались как одна из первоочередных задач Советского государства. В решении детского вопроса принимали участие Надежда Константиновна Крупская, Александра Михайловна Коллонтай, Анатолий Васильевич Луначарский, Феликс Эдмундович Дзержинский… Возник новый лозунг: «Все дети – дети всего государства». Нарком просвещения Луначарский писал: «Забота о детях будет не только частью нашей революции, но она – необходимейшая мера самой прочности революции… Судьба России лежит именно в детях, правильное физическое и общее воспитание которых дает тех граждан, которые впервые, быть может, войдут в подлинный социалистический строй и определят его характер».

Для борьбы с беспризорностью создавались специальные организации, как государственные, так и общественные. Например, Наркомат государственного призрения (1917), в обязанности которого входило социальное обеспечение нетрудоспособных граждан, охрана материнства и младенчества, попечение об инвалидах, престарелых и несовершеннолетних. Возглавила его сначала Александра Михайловна Коллонтай, а с 18 марта 1918 года – Александр Николаевич Винокуров.

В 1918 году по инициативе писателя, журналиста и общественного деятеля Владимира Галактионовича Короленко сначала в Полтаве, а затем и в Москве была создана независимая организация, которую назвали Лигой спасения детей. Ее основателями и активными участниками стали Екатерина Дмитриевна Кускова, Николай Михайлович Кишкин, Екатерина Павловна Пешкова, Лев Александрович Тарасевич и некоторые другие общественные деятели. Этими же людьми были организованы Московский Политический Красный Крест и Всероссийский комитет помощи голодающим. Лига занималась устройством приютов и колоний для беспризорных детей, в том числе детей погибших красноармейцев. За время существования этой организации через нее прошло примерно 3500 человек. У Лиги было свыше 18 колоний, 11 детских садов, санаторий, детские клубы и огороды. Для своих целей она использовала помещения учреждений здравоохранения, а также бывшие приюты, входившие в ведомство императрицы Марии Федоровны. Лига просуществовала недолго – около двух с половиной лет. Причиной ее закрытия стало то, что организация обратилась к советскому правительству с просьбой разрешить получение помощи для голодающих детей из-за границы. Ленин наложил резолюцию: «Я думаю, что это подвох», – и передал бумагу Дзержинскому. Председатель ВЧК выразил свое мнение: «Кормить наших детей не заграница будет». Многие руководители Лиги были обвинены в контрреволюционной деятельности, арестованы и сосланы. В январе 1921 года все детские учреждения Лиги спасения детей были переданы Московскому отделу народного образования, и осенью того же года, когда при ВЦИК была образована Комиссия по улучшению жизни детей под председательством Дзержинского, на их основе были созданы знаменитые трудколонии.

Государственной организацией был Совет защиты детей, учрежденный в 1919 году Советом Народных Комиссаров РСФСР.

В состав Совета вошли представители различных наркоматов: просвещения, соцобеспечения, здравоохранения, продовольствия и труда. В основном Совет выполнял контрольные и координационные функции, а также организовывал эвакуацию детей из «голодных» регионов страны в «хлебные». В начале 1921 года он был распущен. В 1920-м году были попытки создать так называемую детскую милицию, которая бы занималась беспризорниками. При органах народного образования создавались отделы социально-правовой охраны несовершеннолетних, детские приемники, детдома, приюты, специальные школы рабочих подростков, трудовые колонии… Кроме того, создавались детские вокзальные столовые, ночлежные пункты.

Деткомиссия

Большой вклад в борьбу с беспризорничеством внесла Комиссия по улучшению жизни детей (Деткомиссия), созданная в 1921 году по инициативе Ленина и Дзержинского. В нее входили представители ВЦСПС, ВЧК-ГПУ-ОГПУ, народных комиссариатов продовольствия, здравоохранения, просвещения и рабоче-крестьянской инспекции. Она просуществовала до 1938 года.

Поначалу Деткомиссия выполняла лишь контролирующие функции. К 1923 году Дзержинский признал, что положение катастрофическое. Он опубликовал обращение «Все на помощь детям», в котором говорилось:

«Несколько миллионов детей-сирот требуют немедленной реальной помощи. Детская беспризорность, часто выявляющаяся в самых уродливых, ужасающих формах, как детская преступность, проституция, угрожает подрастающему поколению самыми тяжелыми последствиями и заставляет бить тревогу.

Существующая сеть детских учреждений не в силах вместить всей армии беспризорных детей, для открытия же новых не хватает средств. Более того: и существующие учреждения, дающие приют более чем миллиону детей-сирот, недостаточно обеспечены самым необходимым, как диетпитание, белье, обувь, оборудование и т. п.».

Были введены специальные налоги и сборы, а собранные средства должны были идти на борьбу с беспризорностью. Граждан убеждали вносить добровольные пожертвования, но были и обязательные. Например, при выпуске в продажу игральных карт с каждой колоды атласных карт взималось в пользу беспризорников 25 копеек, с карт первого сорта – 20 копеек, второго сорта – 10 копеек.

Где-то установили наценку на билеты в театры, кино и прочие зрелища, иногда специальные марки продавали при входе в парк, а тех, кто их не покупал, просто не впускали. «Небольшие, почти незаметные отчисления и пожертвования пяти человек способны спасти жизнь одному ребенку, – писал пионерский журнал “Барабан” весной 1923 года. – Отчисления и пожертвования 50 чел. дают возможность открыть и содержать детский дом на 15–20 детей».

В 1923/24 хозяйственном году (отсчет шел с 1 октября) Деткомиссия ВЦИК собрала 1,6 млн руб., в следующем году – 2,5 млн. А местные деткомиссии в том же году собрали почти 6 млн руб. Однако израсходовано было намного больше: в отчете самой Деткомиссии в 1924/25 году стоит сумма 44 858 600 рублей. Деньги выделялись как из госбюджета, так и из фонда В. И. Ленина. Создавались детские дома (вскоре их число превысило 6 тысяч), всевозможные мастерские, в которых вчерашние беспризорники обучались разным профессиям: шитью, столярному и плотницкому делу… По правде говоря, случалось и так, что под прикрытием общества «Друг детей» работали обычные частные лавочки, но они выплачивали налоги – в фонд помощи детям.

Дзержинский исполнял обязанности председателя Деткомиссии до конца 1923 года, а потом был вынужден сложить их: у него просто не хватало времени и сил. Главой Деткомиссии стал нарком внутренних дел РСФСР Александр Георгиевич Белобородов.