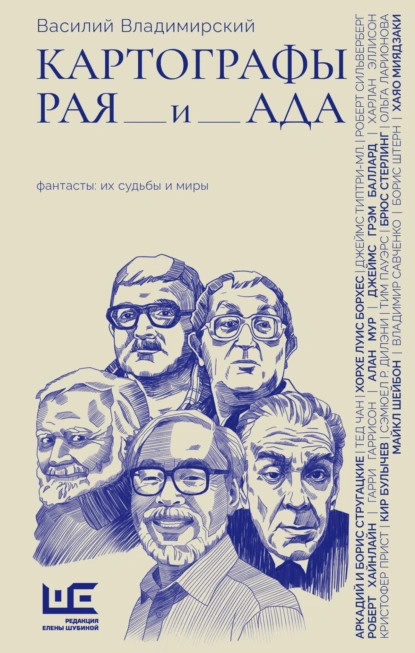

Василий Владимирский: Картографы рая и ада

- Название: Картографы рая и ада

- Автор: Василий Владимирский

- Серия: Культурный разговор

- Жанр: Биографии и мемуары, Публицистика

- Теги: Биографические очерки, Книги и чтение, Литературный анализ, Обзор книги, Писатели-фантасты, Редакция Елены Шубиной, Эссе

- Год: 2025

Содержание книги "Картографы рая и ада"

На странице можно читать онлайн книгу Картографы рая и ада Василий Владимирский. Жанр книги: Биографии и мемуары, Публицистика. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

От Хайнлайна до Стругацких: эта книга – подробная карта фантастических вселенных XX века.

Позвольте ведущему эксперту провести вас по маршруту, где каждая статья открывает нового гения жанра.

Василий Владимирский – книжный обозреватель, исследователь истории фантастики, ведущий подкаста «Фант-Каст» и ТГ-канала speculative_fiction. Автор книг «Драконы и звездолеты», «Сопряженные миры», составитель книги «Мир без Стругацких» и других антологий. Лауреат премии «Неистовый Виссарион».

«Картографы рая и ада» – статьи о писателях-фантастах XX – начала XXI века. Здесь и представитель «золотого века» фантастики Роберт Хайнлайн, и звезды «новой волны» 1960— 1970-х, и ярчайшая фигура в американской феминистической фантастике 1970-х Алиса Шелдон (Джеймс Типтри-мл.), и крупнейшие отечественные фантасты-«шестидесятники», Аркадий и Борис Стругацкие, Кир Булычев и многие другие.

«Владимирский рассказывает об их жизни – у одних скучной, у других эксцентричной, – об их влиянии на литературу и, прямо скажем, человечество и об их книгах – потрясающих, наглых, возмутительных, но почти никогда не скучных» (Шамиль Идиатуллин).

Онлайн читать бесплатно Картографы рая и ада

Картографы рая и ада - читать книгу онлайн бесплатно, автор Василий Владимирский

Серия «Культурный разговор»

© Владимирский В.А.

© ООО «Издательство АСТ»

Василий Владимирский

Фантастика – это фантасты

«Критика – это критики» называлась широко известная в узких кругах книга литературоведа, публициста и главного редактора журнала «Знамя» Сергея Ивановича Чупринина. Заголовок на самом деле универсальный: любое целое складывается из уникальных единиц, и особенно это бросается в глаза, когда речь идет о некоем творческом сообществе. Чем больше мы знаем о единицах, тем лучше понимаем целое, тем увереннее разбираемся в контексте.

Книга, которую вы держите в руках, – именно такая попытка выйти на общее через частное, подобраться к универсальному через локальное. Велико искушение назвать сборник персонифицированной историей фантастики ХХ – начала XXI века, «историей в лицах», но это явный перебор: на столь амбициозную задачу автор, конечно, не замахивался. Перед вами скорее материалы к такой истории, некоторые сугубо предварительные заметки, без претензии на исчерпывающую полноту и академическую обстоятельность. Кто может – пусть сделает больше.

Писатели в этом сборнике представлены в хронологическом порядке, от несомненных классиков до ныне здравствующих и активно пишущих современников. Роберт Хайнлайн, один из «Большой тройки» англо-американских фантастов Золотого века 1930–1950-х годов. Звезды Новой волны[1] 1960–1970-х – Дж. Г. Баллард, Харлан Эллисон, Сэмюел Дилэни, Кристофер Прист. Роберт Сильверберг и Гарри Гаррисон, одно время близкие к этой группе, но нашедшие свой путь в литературе. Алиса Шелдон, более известная под псевдонимом Джеймс Типтри-мл., ярчайшая фигура в американской феминистической фантастике 1970-х. Тим Пауэрс, отец-основатель стимпанка, и Брюс Стерлинг, один из лидеров киберпанковского движения. Писатели, громко заявившие о себе на рубеже XX и XXI столетий, Тед Чан и Майкл Шейбон, каждый из которых стал отдельным феноменом сам по себе.

Разумеется, фантастика XX века представлена не только американцами и британцами – есть тут и другие имена. Аргентинский классик Хорхе Луис Борхес, любимец советской интеллигенции, в отдельном представлении не нуждается. Крупнейшие отечественные фантасты-«шестидесятники», братья Стругацкие и Кир Булычев – и их менее известные, но по-своему не менее интересные современники Ольга Ларионова и Владимир Савченко. Один из лучших учеников Б.Н. Стругацкого, крупнейший представитель Четвертой волны советской НФ, незаслуженно забытый Борис Штерн. Создатели визуальных произведений, чье влияние на наше представление о «жанре» сложно переоценить – великий британский комиксист Алан Мур и великий японский аниматор Хаяо Миядзаки. Все они расширяли границы, искали новые выразительные средства, задавали векторы, по которым двигалась НФ в прошлом столетии – и движется до сих пор.

Если присмотреться внимательно, становится видно, что все это сообщество пронизывают тонкие взаимосвязи, сложная иерархия взаимных влияний, симпатий и антипатий. Пацифист Гарри Гаррисон терпеть не мог милитариста Роберта Хайнлайна, ядовито пародировал его «Звездный десант» в романе «Билл, герой Галактики» и прямо напрашивался на конфликт со старшим коллегой. Алиса Шелдон несколько лет ловко водила за нос Роберта Сильверберга и Харлана Эллисона, с которыми состояла в переписке, убеждая, что Джеймс Типтри-мл. – брутальный мужчина. Даже Борхес, который может показаться фигурой не совсем уместной в этом ряду, на самом деле отлично вписывается в общую схему. Первый его рассказ, изданный на английском, перевел и опубликовал близкий друг Хайнлайна Энтони Баучер (в российских переводах его чаще ошибочно называют Бучером), Гарри Гаррисон печатал новеллы аргентинского писателя в антологии лучшей мировой фантастики, а сам автор «Вавилонской библиотеки» активно лоббировал издание «Марсианских хроник» Рэя Брэдбери на испанском. И это только самое очевидное, то, что лежит на поверхности, – в действительности таких точек пересечения гораздо больше.

Безусловно, в этот список могли войти и другие имена, от Филипа Дика и Станислава Лема до Вадима Шефнера и Михаила Успенского, от Клиффорда Саймака до Чайны Мьевиля, от Лорана Бине до Уоррена Эллиса. Но, как говорил Козьма Прутков, «плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно объять необъятное»: счет важных, значимых фантастов (в самом широком понимании) идет на сотни, если не на тысячи. О некоторых героях этого сборника уже написаны десятки исследований (хотя, например, развернутой биографии Кира Булычева до сих пор не существует, что вызывает горькое недоумение) – я же постарался сосредоточиться на самых показательных деталях жизни и творчества, на неочевидных параллелях и неожиданных взаимосвязях.

Изменилась бы общая картина, если бы в этот список вошли другие писатели? Она определенно стала бы подробнее и полнее, это можно сказать с уверенностью. Однако, как любил повторять фантаст Дилэни в пору увлечения трудами французских структуралистов, любой фрагмент голограммы, даже крошечный, воспроизводит все голографическое изображение в целом – не знаю уж, насколько это правило применимо к литературе, но звучит обнадеживающе.

И в заключение, как водится, last but not least – слова благодарности. Часть статей, включенных в эту книгу, с 2011 года публиковалась в разных медиа – не все площадки, с которыми мне довелось сотрудничать за эти полтора десятилетия, пережили крутые исторические виражи, иных уж нет, а те далече. Для настоящего издания тексты дополнены и переработаны, иные косметически, а иные – без малого капитально. Тем не менее они не появились бы на свет без журналов «Мир фантастики» и «Знание – сила», без интернет-порталов «Прочтение», «Bookmate Journal», «Год Литературы», «Литрес Журнал». Спасибо тем, кто открыл это «окно возможностей» и дал вашему покорному слуге шанс проявить себя.

Ну а как этот шанс был использован – уже целиком на совести автора.

Роберт Хайнлайн: Проповедник без церкви

Политический Хайнлайн

Роберт Энсон Хайнлайн родился 7 июля 1907 года в Канзас-Сити, в многодетной, глубоко религиозной протестантской семье, но в число любимых отпрысков не входил. Его биограф Уильям Паттерсон рассказывает в книге «В диалоге со своим веком» («In Dialogue with His Century»), как будущий писатель случайно подслушал разговор родителей, решавших: потратить невеликие деньги на зимнее пальто для Бобби или на сапоги для его старшего брата – выбор был сделан не в пользу Роберта, и Хайнлайн надолго запомнил этот урок. Не все шло гладко и за пределами семейного круга: завязать близкие отношения с одноклассниками подростку мешало легкое заикание, а после поступления в Военно-морскую академию в 1925 году юноша окончательно отгородился от мира штатских прозрачным, но непроницаемым куполом.

Новоиспеченный гардемарин не то чтобы не видел и не слышал, что происходит за стенами alma mater, – но здесь у него появились совсем другие заботы, иные цели. Те, что помогли ему быстро преодолеть проблемы с социализацией, подлинные или мнимые, и наконец раскрыть свои таланты. Нью-йоркская фондовая биржа переживала чудовищный крах – Хайнлайн набирал баллы для выпускного экзамена. Великая депрессия катилась по стране, фермеры оставляли свои поля, бросали дома и присоединялись к армии сезонных рабочих, чтобы хоть как-то заработать на кусок хлеба, – молодой офицер учился фехтованию, изучал испанский язык и закатывал холостяцкие пирушки. Пуританская Америка ужасалась падению нравов и вводила кодекс Хейса, запрещавший кинопродюсерам даже намекать на то, что супружеские пары спят в одной постели, – юный атлет пускался в рискованные романтические авантюры, практиковал свинг и «открытый брак», дневал и ночевал на нудистских пляжах с любимым коктейлем «Куба Либре». Но довольно беззаботный образ жизни не мешал ему напряженно размышлять о счастливой Америке будущего и о назревших социальных переменах.

Первым фантастическим рассказом Роберта Хайнлайна принято считать «Линию жизни» («Life-Line»): миф гласит, что этот текст был написан для конкурса, приз в котором составлял пятьдесят долларов. Сам фантаст тоже приложил руку к созданию легенды – однако Паттерсон выяснил, что память подвела классика. В одном из номеров журнала «Astounding Science Fiction» 1930-х издатели назвали процесс отбора рукописей из самотека – «постоянно идущим конкурсом, в котором выигрывают и читатели, и писатели». Именно на этот «конкурс» РЭХ и отправил рассказ, увидевший свет в августе 1939 года под названием «Life-Line».

На самом деле к этому моменту Хайнлайн уже завершил дебютный роман «Нам, живущим» («For Us, The Living: A Comedy of Customs»), утопию, написанную под впечатлением от фильма «Облик грядущего» Герберта Уэллса, канонической утопии «Взгляд назад. 2000–1887» социалиста Эдварда Беллами, сочинений французского философа и социолога Шарля Фурье и популярной в те годы теории социального кредита Клиффорда Дугласа о равномерном распределении государственных дивидендов. (Любопытная деталь: в 1940-м РЭХ в первый и последний раз встретился с Уэллсом лично на автограф-пати в книжном магазине в Пасадене. Неизвестно, удалось ли им поговорить о литературе, но автограф на экземпляре «Когда спящий проснется», изданном в 1910 году, Роберт получил.)

Тема социальной справедливости, свободы-равенства-братства, всегда тревожила Хайнлайна. Еще в 1934 году, вскоре после увольнения в запас из ВМФ США из-за последствий туберкулеза, он участвовал в избирательной в кампании Эптона Синклера, журналиста, писателя, будущего пулитцеровского лауреата и номинанта «Оскара»[2]. А до 1938-го Хайнлайн руководил районной организацией демократической партии и даже выдвигался в законодательное собрание Калифорнии. Однако его политическая карьера не задалась. Но оставался другой способ донести свои взгляды на будущее страны до потенциальных избирателей: там, где буксует политическая машина, вывозит литература.

Так и появилась книга «Нам, живущим», классическая по форме утопия о молодом флотском офицере, перенесшемся из эпохи Великой депрессии в благополучную и процветающую Америку будущего. Поставив точку, автор начал предлагать роман издателям – и некоторые даже проявили вялый интерес. Однако при жизни Хайнлайна пристроить книгу так и не удалось: она вышла в свет лишь в 2003-м, когда исследователи обнаружили рукопись в необъятных архивах классика. Большого шума в XXI веке этот текст не наделал, но, несмотря на некоторую архаичность, привлек внимание хайнлайноведов и хайнлайнофилов – в основном как источник идей, которые классик позднее развил в цикле «История будущего». (Занятный нюанс: уже после Второй мировой войны РЭХ договорился со своим близким другом, будущим изобретателем дианетики Роном Хаббардом, что тот перепишет, олитературит и актуализирует этот роман, не меняя политический месседж; но, к сожалению, Хаббарда увлекли другие дела и рукопись осталась нетронутой.) Если бы не эта масштабная проба пера, неизвестно, хватило бы Бобу веры в себя, чтобы обратиться к коммерческой научной фанастике, – и профессионализма, чтоб сходу заинтересовать Джона Вуда Кэмпбелла-младшего[3], редактора № 1 в американской фантастике конца тридцатых – начала сороковых.

Атомный Хайнлайн

Несмотря на впечатляющий успех в палп-журналах, реформаторский зуд и жажда изменить мир к лучшему не оставляли Хайнлайна. Отслужив во время Второй мировой в научно-исследовательской лаборатории ВМФ в Филадельфии на должности гражданского инженера и администратора среднего звена, он обзавелся знакомствами и связями в госструктурах – и после окончания войны направил свою энергию на то, чтобы пробить в военно-морском ведомстве концепцию «лунной ракеты» (в том числе – как носителя ядерной боеголовки).