Любовь Швецова: Воспоминания русских крестьян

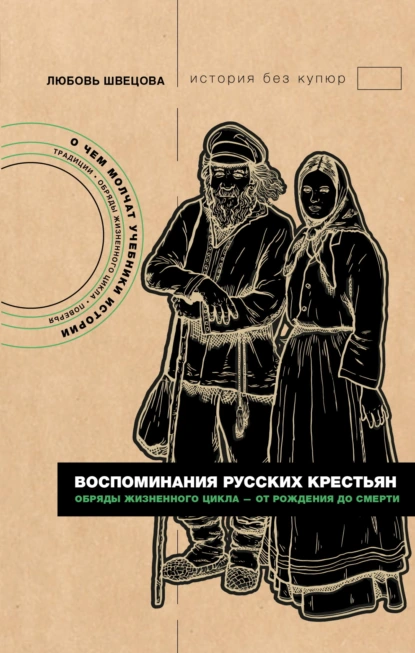

- Название: Воспоминания русских крестьян

- Автор: Любовь Швецова

- Серия: История без купюр

- Жанр: Популярно об истории, Этнография

- Теги: Иллюстрированное издание, Интересные факты истории, Крестьянство, Культурные традиции, Национальные традиции, Портрет эпохи, Россия XIX века, Русская культура, Русские традиции, Этнографические исследования

- Год: 2025

Содержание книги "Воспоминания русских крестьян"

На странице можно читать онлайн книгу Воспоминания русских крестьян Любовь Швецова. Жанр книги: Популярно об истории, Этнография. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

«Откуда взяться крестьянским воспоминаниям и мемуарам? Ведь русские крестьяне в большинстве своем были людьми малограмотными!» – так думают многие. Однако такие воспоминания есть, и не мало. Нужно лишь знать, где их искать.

Интерес к изучению народной культуры возник еще в конце XIX века и не угасал несколько десятилетий. За этот период учеными и этнографами был собран обширный материал. До наших дней сохранились: материалы этнографического бюро, заметки старинных газет и журналов, труды этнографов, личные записи крестьян и информация, полученная исследователями во время экспедиций. Цитаты из этих источников и легли в основу данного сборника.

Любовь Швецова – автор популярного блога и Telegram-канала mama.history на протяжении нескольких лет изучает культуру простого русского народа, посещает архивы и библиотеки, работает с первоисточниками.

В данной книге автор раскрывает тему жизненного пути человека, через воспоминания крестьян и этнографов рассказывает об «обрядах жизненного цикла». В книге собраны сведения о традициях и поверьях, связанных с рождением, крещением и первым годом жизни крестьянских детей, рассказывается о молодежных посиделках и гуляниях, о свадебном, родильном и погребальном обрядах.

Онлайн читать бесплатно Воспоминания русских крестьян

Воспоминания русских крестьян - читать книгу онлайн бесплатно, автор Любовь Швецова

История без купюр

© Любовь Швецова, текст, 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Слово автора

Дорогие друзья, здравствуйте!

Перед вами моя новая книга о жизни русской деревни конца XIX – начала XX века. Эта книга уникальна тем, что составлена по подлинным воспоминаниям русских крестьян и очевидцев того времени.

Наверняка, многие из вас зададутся вопросом: «Крестьяне ведь были людьми малограмотными, да и времени на мемуары у них не было. Откуда же взяться воспоминаниям?»

Они есть, и не мало, но мне пришлось вооружиться терпением и настойчивостью, чтобы отыскать их. На составление данного сборника ушел целый год, все это время я по крупицам собирала ценный материал, просматривая электронные архивы и посещая библиотеки. Моими источниками были: материалы этнографического бюро, заметки старинных газет и журналов, труды этнографов, личные записи крестьян и информация, полученная исследователями во время экспедиций.

Интерес к изучению народной культуры возник еще в конце XIX века и не угасал несколько десятилетий. За этот период учеными и этнографами был собран обширный материал. Были разработаны специальные программы для всестороннего исследования жизни и быта крестьян. К наиболее ранним относится программа Русского Географического Общества 1847 года. В 1887 году была опубликована программа Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Значительный вклад в эту отрасль привнесло «Этнографическое бюро», созданное русским фабрикантом и меценатом князем В. Н. Тенишевым. Бюро было основано в 1897 году в Санкт-Петербурге и активно работало до 1901 года. За это время его корреспонденты со слов русских крестьян собрали массу ценнейшей информации.

Интерес к данной теме поддерживался и в XX столетии, когда многие исследователи выезжали в деревни и села, беседовали со стариками – очевидцами жизни дореволюционной России. Итогами этих поездок становились труды, в которых приводились интереснейшие для этнографии сведения.

Отдельно скажу о работе этнолога и этнографа Ольги Христофоровны Агреневой-Славянской, которая записала богатый материал со слов известной народной сказительницы и исполнительницы народных песен Ирины Андреевны Федосовой. Ее книга под названием «Описание празднования русской крестьянской свадьбы с текстом и песнями: обрядовыми, голосильными, причитальными и завывальными…» была издана в 1896 году и стала уникальным источником информации о русской традиционной свадьбе.

Эти и другие материалы были изучены мною и легли в основу данного сборника. Все сведения в нем выстроены в логическом порядке и дополнены моими авторскими комментариями.

В своей книге я затрагиваю тему жизненном пути человека: рождение, крестины, обряды первых лет жизни, взросление, молодежные гуляния, выбор спутника жизни, свадьба, рождение детей, похоронные обряды. Сами очевидцы того далекого времени поведают вам об этих важных этапах. Вся жизнь русского крестьянина из первых уст…

Жизнь! Как много в этом слове. Сегодня мы воспринимаем ее как некий священный путь, по которому движется человек, и с каждым шагом он становится совершеннее, умнее, опытнее.

Наши предки представляли жизнь несколько иначе, чем мы сегодня. Согласно народным поверьям, которые существовали одновременно с православными традициями, человек как бы исчезает, символически «умирает» на одном уровне своего пути и затем вновь «рождается», возникает на другом, но уже в новом качестве, в новом социальном статусе. Так, во время рождения младенец «переходит» границу двух миров: земного и потустороннего. С крещением ребенка в храме начинается его судьба, принятие в семью и мир людей, приближение к Богу.

Первые годы жизни ребенка были насыщены различными обрядовыми действиями, цель которых – наделить его лучшей долей, раскрыть физические и умственные способности, а также закрепить переход из мира потустороннего в мир людей. Многие обряды являлись отголосками древних дохристианских традиций. Они не сохранились до нашего времени, но очень интересны тем, что раскрывают перед нами мир наших предков, их мировоззрение и мироощущение. По народным представлениям ребенок рождался с определенной судьбой и способностями, о которых можно узнать в самом начале его жизни, и при неблагоприятных обстоятельствах постараться изменить их.

Еще один важный этап жизни человека – заключение брака, который, по народным поверьям, не просто менял социальный статус пары, но и воспринимался как символическая «смерть» молодых людей и их последующее «рождение», но в уже новом качестве. Особенно это относилось к девушке, в жизни которой менялось все: статус, семья, дом, одежда и даже прическа.

В народе верили, что в такие моменты «перехода» люди очень уязвимы для воздействия внешних, негативных сил. Поэтому каждый из периодов сопровождался особыми охранительными обрядами.

Все эти представления, поверья, обряды и традиции существовали в жизни русских крестьян еще 100–150 лет назад. О том, как проходил земной путь русского человека, вы узнаете из этой книги.

Глава 1

Первый год жизни

После рождения

Рождение детей в крестьянской семье было желанным. Об этом свидетельствуют некоторые обряды, проводимые еще во время свадьбы будущих родителей. Например, молодых усаживали на медвежью шкуру или вывернутый наизнанку тулуп – дабы они наполнились детородной силой. Также жених и невеста во время свадебного пира не употребляли спиртных напитков, ведь впереди брачная ночь и возможное зачатие ребенка.

В народе считали, что «дети составляют благосостояние Божие, они опора и счастье семьи». Не случайно была сложена пословица: «У кого детей много, тот не забыт от Бога».

«Как бы тяжело ни жилось, сколько бы в семье детей не было, а матушка-брюхатушка к своему еще не родившемуся дитю относится с любовью, лелейностью, ждет его богоговейно» – вспоминала крестьянка Мария Козырева из деревни Кеба Архангельской области.

«Наиболее желанным был первый ребятенок. Ждут сокровиночку, не дождутся. Ему род-племя продолжать, своих батюшку и матушку утешать. У всякого первыш родится: во лбу светлый месяц, за ушами ясны звезды», – Зинаида Зеленина из деревни Бряково Ярославской области.

Ребеночек появился на свет, новая жизнь началась! Первые дни его пребывания на белом свете были насыщены важным и очень интересным ритуалам. Сперва повитуха перерезала пуповину. При этом, если родился мальчик, то перерезали ее на топорище или стреле, чтобы рос охотником и мастеровым. Если родилась девочка – на веретене, чтобы росла рукодельницей. Затем пуповину перевязывали ниткой или прядями льна, свитыми вместе с волосами матери – для того, чтобы ребенок всю жизнь был к ней привязан.

Особое значение придавали первому крику малыша. Люди верили, что в нем заключена магическая связь с будущим, он предопределяет продолжительность жизни и некоторые черты характера: низкий голос – хозяином будет, визгливый – будет вздорным и т. д.

Детское место (послед, плацента) тщательно обмывали водой, заворачивали в тряпочку и зарывали в землю, чаще всего под полом избы около печки, или в переднем углу с приговорами «Месту гнить, а ребенку жить, да Бога любить, отца мать почитать и бабку не забывать»; или «На хлеб, на соль, на доброе здоровье».

Иногда, прежде чем зарыть послед, отрезали от него небольшой кусочек. От того, куда мать отнесет и бросит этот кусок, будет зависть судьба новорожденного и развитие его будущих качеств. Если положит на соху – будет хорошим пахарем, если около лавки – будет торговцем и т. д.

«После благополучного окончания родов повивальная бабка закапывает детское место в каком-нибудь углу избы; затем обмывает новорожденного, обрезает и завязывает у него пуповину и, если ей покажется нужным, исправляет его голову. Полагают, что так как голова у ребенка первое время бывает мягка, как воск, то вполне зависит от повитухи, сделать ли его круглоликим или длиннолицым. Моют младенца, из боязни обжечь его, едва нагретою водой и в нее, когда новорожденного обмывают в первый раз, обыкновенно кладут серебряные деньги, выражая тем пожелание ему в будущем богатства», – такие сведения были собраны известным этнографом Д. И. Успенским в Тульской губернии в конце XIX века.

К послеродовому обмыванию младенца водой в прежние времена относились очень ответственно, это была особая очистительная процедура, символическое отделение ребенка от «иного мира», откуда он явился. В Ветлужском уезде Костромской губернии, например, омовение происходило таким образом: «в правую руку брали ковш или чашку с теплой водой, а левой подхватывали младенца под грудку и лили воду ему на голову и на спину; затем, не обсушив, запеленывали и клали на печь…»

Обряд первого обмывания ребенка был записан этнографом Ф. Д. Нефедовым во время его этнографических наблюдений в Макарьевском, Кологривском, Варнавинском уездах Костромской губернии в 1870‑х годах. Здесь он проходил так:

«Едва новый человек узрит свет Божий, повитуха кладет его в корыто и начинает мыть, затем немедленно принимается новорожденного парить, приговаривая: «Паритца, гладитца (имя). Не хватайся за веник, хватайся за Божью милость. Вырастешь большой, будешь бабушек да мамушек дарить». По окончании этой операции повитуха пеленала ребенка и снова причитала: «Озепишшо, уроцишше, поди от раба…». Слова эти произносятся с той целью, чтобы никто не сглазил новорожденного».

Вот так проходил этот обряд в начале XX века в деревнях и селах Архангельской области:

«Управившись с родами, бабка несла новорожденного в баню. В воду, в которой она собиралась его обмывать, бросала три уголька. Один уголек – из избы, другой – с кострища, третий – из бани. Над водой она наговаривала:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Как эти уголечки спят и молчат,

Никогда не ревут, не кричат,

И ничего они не знают:

Ни уроков, ни призору,

Ни озеву, ни оговору

И никакой скорби.

Так бы и у меня, рабы Божьей,

Младенец спал бы и молчал,

Никогда не ревел, не кричал,

И ничего бы не знал:

Ни уроков, ни призору,

Hи озеву, ни оговору

И никакой скорби.

Будьте мои слова

Плотно-наплотно,

Крепко-накрепко!

К моим словам —

Ключ, и замок,

И булатна печать!

Потом бабка эту воду плескала на каменку и три раза повторяла:

Мою я младенца в жару да в пару!

Как идет из каменки жар,

Из дымника пар,

А из сеней дым,

Так бы сходили с младенца

Всякие скорби и болезни!

После этих слов бабка начинала ребенка обмывать».

Архангельская область, село Черевково, Лидия Гневышева.

«Родится – и сразу приготавливают баню. Ребеночка моет повитушка-бабушка, а не мать; кто принимает роды, тот и моет, для спокою. Да и если рожоха здоровая, что ей будет, ее бабушка не моет А вот ребеночка моет. Моет и наговоры наговаривает: «Будь, дитятко, счастливое, будь и таланливое! Добры мысли в разумок!»

Архангельская область, село Череново, крестьянка Марфа Осипова.

«Бабка новорожденного в бане ложила в пеленке на шесток и обмывала с мылом, а ежели его не имелось, то щелоком, и слегка парила березовым веничком. Потом водила ножом по воде кресты, нашептывала со словами:

Вода-водица,

Морская царица,

Мыла, полоскала

Пенья, коренья,

Желты пески,

Травы шелковы,

Луга зелены.

А с моего младенца,

С белого тела,

С ретивого сердца,

Все скорби, болезни

Смой, сполощи!

И этой водой обмывала его».