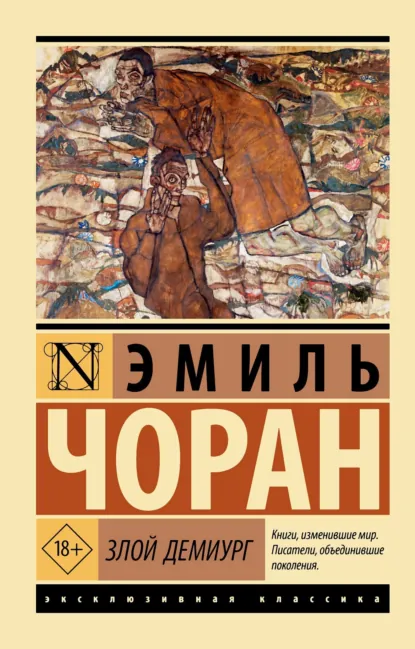

Эмиль-Мишель Чоран: Злой демиург

- Название: Злой демиург

- Автор: Эмиль-Мишель Чоран

- Серия: Эксклюзивная классика (АСТ)

- Жанр: Философия и логика

- Теги: Добро и зло, Негативные влияния, Нравственный выбор, Противостояние

- Год: 1969

Содержание книги "Злой демиург"

На странице можно читать онлайн книгу Злой демиург Эмиль-Мишель Чоран. Жанр книги: Философия и логика. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

В своей работе «Злой демиург» Чоран рассуждает о зле – самостоятельной и мощной силе, равной добру. Злой демиург – создатель и владыка зараженного злом мира. Автор не верит в благого творца и не принимает его спасения, а, напротив, отстаивает пустоту и иллюзорность жизни, в которой люди находятся всего за шаг от того, чтобы злой демиург завладел их душами…

Онлайн читать бесплатно Злой демиург

Злой демиург - читать книгу онлайн бесплатно, автор Эмиль-Мишель Чоран

Emil Cioran

Le mauvais demiurge

© Éditions Gallimard, Paris, 1969

© Перевод. Н. Мавлевич, 2025

© Издание на русском языке AST Publishers, 2025

* * *

Злой демиург

Люди за редким исключением не склонны к добру – где тот бог, что наставил бы их? Чтобы совершить самое малое не запятнанное злом деяние, приходится себя принуждать, преодолевать. И если человек преуспевает в этом, он оскорбляет и унижает своего создателя. Если же кто-то творит добро без усилий и не по расчету, а следуя своему естеству, то это просто оплошность свыше; такое не предусмотрено божественным проектом и нарушает устав мироздания. Подобному существу нет места среди других, да и может ли оно существовать? Не призрак ли это?

Добро – это нечто, что было когда-то или будет когда-нибудь, но его никогда нет. Оно присутствует в памяти или в надежде, оно бывает в минувшем или в возможном, но не в настоящем, оно неосязаемо в чистом виде. Сознание улавливает его, лишь когда оно уже исчезает. Все доказывает его несостоятельность, это мнимая сила, грандиозный, но не удавшийся замысел, крах, результаты которого сказываются по мере развития истории. Должно быть, в самом начале времен, когда в тесноте и хаосе зарождалась жизнь, произошел некий непостижимый сбой, который до сих пор проявляется в несовершенстве если не теорий, то практики человечества. Как усомниться в том, что все сущее, включая элементарные стихии, претерпело порчу? Кто не приходит к этому предположению ежедневно, тот, вероятно, живет с закрытыми глазами.

Трудно, невозможно поверить, чтобы в этом скандале был замешан праведный бог, наш Отец небесный. Нет, все наводит на мысль, что он не имел никакого касательства к творению, что творение – дело рук другого, злобного и коварного божества. Добро вообще не может творить, ему не хватает воображения, необходимого, чтобы придумать пусть самый захудалый мир. Любое действие, любая вещь, не говоря уж о вселенной, требуют по меньшей мере смешения доброго и злого начал. Именно таково происхождение нашего мира, дающего все основания, чтобы доказать существование как хорошего бога, так и злокозненного божества.

Добрый бог плохо оснащен для творения: он обладает всем, кроме всемогущества. Его величие зиждется на слабости (добро всегда анемично), он – сама никчемность и не способен никому помочь… Да мы и прибегаем к нему, лишь когда выбиваемся из исторического измерения, когда же возвращаемся в колею, такой бог становится чуждым и непонятным, в нем нет ничего притягательного, то есть ничего чудовищного. Тогда мы обращаемся к богу низменному и деловитому, создателю и организатору. Чтобы понять механизм творения, надо представить себе бога предающимся то злу, то бишь новизне, то добру, то бишь инертности. Очевидно, в этой борьбе зло понесло урон, поскольку не могло не заразиться добром, – вот почему в нашем мире не все целиком и полностью дурно.

Поскольку зло лежит в основе всего тленного, иначе говоря, всего живого, то попытки доказать, будто на его долю приходится меньше сущего, чем на долю добра, или совсем ничего не приходится, попросту смешны. Кое-кто отождествляет зло с небытием, воображая таким образом спасти доброго боженьку. Но спасти его можно, только набравшись мужества не приписывать ему роль демиурга. Христианство не пошло на это и потому на протяжении всей своей истории вынуждено было всячески ухищряться, настаивая на противной очевидности идее милосердного творца. Именно это безнадежное предприятие истощило эту религию и дискредитировало бога, которого старалось защитить.

Напрашивается мысль, что творение, оставшись на стадии замысла, не могло быть завершено и не заслуживало того; что оно было грандиозной ошибкой, рядом с которой пресловутая провинность человека выглядит мелкой промашкой. В чем наша вина? Разве не следовали мы, почти рабски, примеру создателя? Нас постигла та же роковая судьба, что и его, недаром же мы вышли из рук злого, проклятого бога.

Мы не выбираем предметы поклонения и поношения; с самого начала одним из нас предназначено верить в бессильного всевышнего, другим – в демиурга, третьим – в дьявола.

Ну а дьявол – это полномочный представитель демиурга, его земной управляющий. Невзирая на дурную репутацию и ужас, который внушает его имя, он обыкновенный администратор, ангел, на которого возложена грязная работа вершить историю.

Совсем иная функция у демиурга – не будь его, куда бы мы девались от стоящих перед нами нелегких задач? Если бы мы оказались на должной высоте, если бы хоть сколько-нибудь были достойны этих задач, взывать к нему не было бы нужды. Но при нашей вопиющей несостоятельности мы за него цепляемся, умоляем его существовать; а коли он окажется выдумкой, то-то будет для нас позор и горе! На кого же тогда спихнуть вину за наши беды, прорехи, за то, что мы – это мы? Для того мы и установили его авторское право на наши дефекты, чтобы он служил им оправданием. Взвалив же на него еще и ответственность за несовершенство мира, мы и вовсе обеспечили себе спокойную жизнь: незачем беспокоиться по поводу нашего прошлого и будущего, изводить себя надеждой – все предрешено, все бесповоротно и потому утешительно. Такой бог поистине бесценен, так как избавляет нас даже от раскаяния, ведь в грехи нас вводит его произволение.

Куда важнее найти в божестве источник своих пороков, чем добродетелей. С достоинствами нетрудно примириться, недостатки же мучат, тревожат нас. Поэтому весьма удобно, когда можно спрашивать за них с бога, способного пасть так же низко, как мы, и не ограниченного рамками скучных общепринятых нормативов. Злой бог – полезнейший из всех когда-либо существовавших. Без него у нас бы не было оттока желчи. Все виды ненависти в конечном счете обращаются на него. Мы все без исключения считаем, что нас недооценивают и осмеивают, можно ли допустить, что эта тотальная несправедливость – дело рук человеческих? Нет, она должна исходить из более высокой инстанции и иметь касательство к темным козням, учиненным еще при сотворении мира. И вот она, эта инстанция, известно, кого пинать и поносить. Ничто так не льстит самолюбию и не способствует самоуважению, как возможность отодвинуть как можно дальше от себя причину своего ничтожества.

Ну а ладить с нашим обычным, добрым и придурковатым господом богом нам удается в те редкие минуты, когда мы удаляемся от всего мирского, – минуты, всецело ему отведенные, в которые он утверждается, сотворяется и восстает из глубин нашего существа, оттесняя и посрамляя сарказм. Где Бог, там конец иронии. Однако стоит ей воспрянуть и вернуться на свои позиции, как наши отношения с богом портятся и прерываются. Нам надоедает вечный диспут о нем, и мы жаждем изгнать его из наших мыслей, не тратить на него ни гнева, ни даже презрения. С ним столько воевали задолго до нас, что нет никакого смысла снова нападать на труп. И все же он что-то для нас значит, вызывает в нас какие-то чувства, пусть хотя бы досаду, что сразили его не мы.

Во избежание связанных с дуализмом осложнений можно представить бога единым, но проходящим две стадии развития: в первой он выступает премудрым, безжизненным, самодостаточным, никак себя не проявляющим, это утомленный вечным бытием, спящий бог; во второй же он изобретателен, в своем буйстве он громоздит ошибку на ошибку и предается в высшей степени предосудительной деятельности. Эта гипотеза, если вдуматься, не столь ясна и выгодна, как гипотеза о двух совершенно разных богах. Те же, кто находит, что обе они преувеличивают значение нашего мира, могут, вслед за некоторыми гностиками, предположить, что его владыка был по жребию выбран из рядовых ангелов.

(Отождествлять божество с некой личностью унизительно и примитивно. Но для воспринявшего Писание бог никогда уже не будет идеей или безликим началом. Двадцать веков ожесточенных препирательств не могут забыться в один день. Наша духовная жизнь, опирается ли она на Иова или на апостола Павла, – это сплошные распри, сцены, скандалы. Смелые обличения атеистов доказывают одно: все их атаки явно нацелены на кого-то. А потому им нечем особенно гордиться: не так уж они эмансипированы, как им хочется думать, поскольку представляют себе Бога в точности так же, как верующие.)

Для внешнего человека творец – это основа основ, напротив, внутренне человек ощущает творение как лишний эпизод, нелепую и ненужную выдумку. Глубокий духовный опыт начинается там, где кончается власть демиурга. Такой опыт в нем не нуждается, обличает и отрицает его. Пока он навязывается нам, он и внешний мир, нет никакого средства избавиться от одного и от другого, в саморазрушительном порыве достичь несотворенности и раствориться в ней.

Такой экстаз – направленный на бога без всяких атрибутов, на самоё божественную сущность – ведет к полнейшей и более чистой, чем у бога-вседержителя, бесстрастности; погружение в божественное никак не связано с какой бы то ни было формой божественного. Именно таков последний этап, конечный пункт мистического пути, исходная же точка – разрыв с демиургом, отказ следовать в его колее и рукоплескать его деяниям. Никто не преклоняет перед ним колена, никто его не почитает. Единственные слова, к нему обращенные, – это молитвы наизнанку, к которым сводится все общение между падшим творцом и падшей тварью.

Возложить на официального бога функции отца, творца и управителя значило подвергнуть его нападкам, которые трудно выдержать. Но послушаешь какого-нибудь Маркиона[1], яростнее всех других ересиархов противившегося затушевыванию зла и своей беспримерной ненавистью к злому божеству больше всех способствовавшего его славе, – послушаешь его и подивишься, сколь это божество живуче! Ни одна религия не упустила в период становления столько счастливых возможностей, как наша. Мы были бы сегодня совсем иными, начнись христианская эра с поругания творца; если бы было дозволено хулить его, это сильно облегчило бы наше бремя, и два тысячелетия истории не оказались бы такими тягостными. Отказавшись осудить его и отвергнув все учения, на это посягнувшие, Церковь обрекла себя на лукавство и ложь. В утешение можно лишь заметить, что самые привлекательные персонажи ее истории – это ее враги из ближнего круга, все те, с кем она боролась, кого изгоняла и кто, желая сохранить честь Бога, не соглашался и под страхом смерти признать его творцом. Фанатически отстаивая божественную непричастность, отстраненность, свойственную верховному добру, они могли без помех и задних мыслей ненавидеть одного бога и любить другого. Их истовая вера исключала возможность всякой подтасовки, без которой не обходятся даже самые искренние терзания. В то время еще не изобрели всяческих оправдательных маневров и не додумались до нынешней моды прикрывать живую боль теологической эквилибристикой. Однако некая неувязка имелась и у гностиков с манихеями всех разновидностей, ибо они тоже маньяки, но с противоположным знаком: одержимые скверной. Их притягивало, чуть ли не наполняло зло, без него их жизнь была бы пуста. Они его искали и не расставались с ним. А на несотворенности его настаивали потому, что втайне желали, чтобы оно пребывало всегда и можно было вечно упиваться им, отрабатывать на нем свои бойцовские таланты. Из любви к Богу они так много размышляли о его Враге, что в конце концов проклятие стало им понятнее, чем спасение. Вот почему они так хорошо разбирались в существе здешнего мира. Сумеет ли извергнувшая их Церковь усвоить их положения и, милостиво перенеся центр тяжести на творца, отлучить наконец его? Лишь обратившись к старым ересям, отменив прежние анафемы и произнеся новые, она сможет возродиться.