Елена Воронович: Экспрессионизм

- Название: Экспрессионизм

- Автор: Елена Воронович

- Серия: Галерея мировой живописи

- Жанр: Изобразительное искусство, Искусствоведение, История искусства

- Теги: Живопись, Иллюстрированное издание, История живописи, Как понимать живопись, Произведения искусства, Репродукции картин, Философия искусства, Шедевры искусства, Экспрессионизм

- Год: 2025

Содержание книги "Экспрессионизм"

На странице можно читать онлайн книгу Экспрессионизм Елена Воронович. Жанр книги: Изобразительное искусство, Искусствоведение, История искусства. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Экспрессионизм – не просто направление в искусстве, но особый, очень эмоциональный способ восприятия мира. Это искусство дисгармонии, раздробленного человеческого «я», гротескного и раздираемого кризисом мира.

Творчество художников-экспрессионистов – загадка, которую сложно разгадать, а созданные ими образы настолько многогранны и противоречивы, что, глядя на них, есть где разгуляться воображению. Акцент на яркие, открытые, контрастные цвета, смелые упрощенные или искаженные формы, динамичные ломанные линии и рваные штрихи – лишь малая часть того, что с первых же секунд привлекает внимание зрителя, увлекая его в эксцентричный мир искусства, где не всё так просто, как кажется на первый взгляд, ведь у каждой картины есть своя история, а у каждого художника – свой непревзойдённый и узнаваемый стиль, ставший визитной карточкой на века… Прочитав эту книгу, вы приоткроете завесу тайны живописи экспрессионизма.

Онлайн читать бесплатно Экспрессионизм

Экспрессионизм - читать книгу онлайн бесплатно, автор Елена Воронович

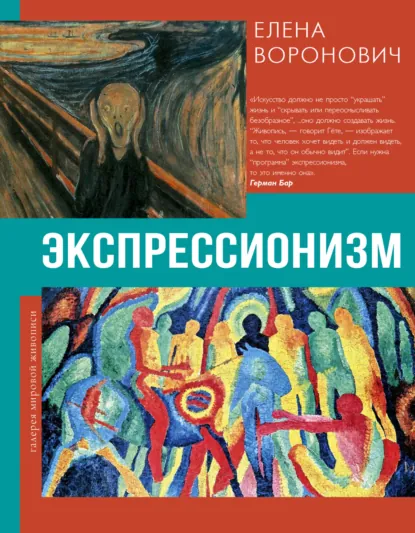

В оформлении обложки использованы изображения: Эдвард Мунк «Крик». 1893. Национальная галерея, Осло.

Вильгельм Моргнер. Вход Господень в Иерусалим. 1912. Музей Оствалль, Дортмунд

Макс Бекман. Железный мост. 1922. Художественное собрание земли Северный Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф

© ООО «Издательство АСТ», 2025

© Воронович, Е.В., текст, 2024

Введение

Маттиас Грюневальд. Изенгеймский алтарь. 1512–1516. Дерево, масло, 269–307 см. Музей Унтерлинден, Кольмар

«Искусство должно не просто украшать жизнь и „скрывать или переосмысливать безобразное“… оно должно создавать жизнь. „Живопись, – говорит Гёте, – изображает то, что человек хочет видеть и должен видеть, а не то, что он обычно видит“. Если нужна „программа“ экспрессионизма, то это именно она».

«Люди не понимают, – продолжал он, – насколько они правы, когда насмехаются над тем, что эти картины написаны „как будто дикарями“. Буржуазное правление превратило нас в дикарей… Как первобытный человек спрятался в себя от страха перед природой, так и мы убегаем в себя от „цивилизации“, которая пожирает душу человека».

Герман Бар «Экспрессионизм».Экспрессионизм – всемирно известное направление, существующее как явление не только в изобразительном искусстве, но также в литературе, архитектуре, музыке, театральном искусстве и, конечно, кинематографе. Термин «экспрессионизм» (от лат. expressio, «выражение»), понимаемый как противоположность импрессионизму, в искусствоведческой литературе часто применяется к большинству направлений нового искусства первой четверти XX века, даже к таким разным стилям как футуризм, фовизм и пуризм. Для русского любителя литературы он связан с чеховской героиней рассказа «Попрыгунья» (1892), где, согласно неустоявшимся терминам того времени, она назвала характерные для художников-импрессионистов «солнечные пятна на траве и все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом фоне» плодом деятельности «французских экспрессионистов».

Технические и научные открытия конца XIX – начала XX века – самолеты и поезда, радио и кинематограф, квантовая теория Планка, рентгеновское излучение, теория относительности Эйнштейна, концепция Шпенглера о цивилизации как закате человечества, учение Фрейда о бессознательном, идея Ницше о смерти Бога и сверхчеловеке – создали мощное информационное поле, в котором романтизм, мистицизм, символизм, импрессионизм начали стремительно трансформироваться в нечто новое. Все это катализировалось эсхатологическими ожиданиями, всегда сопровождающими смену веков, и усиливало ощущение хрупкости человеческого бытия, делая фигуру человека центральной, а его глубинные чувства важными, требующими своего выражения в искусстве.

У бюргера сдувает котелок,

Повсюду вопли в воздухе плывут.

Сорвавшись, трубочисты с крыш ползут.

На берег – пишут – движется поток.Там буря, скачет дикая вода

Якоб ван Ходдис «Конец света». 1911 год (пер. А.В. Черного)

Об землю, толщу дамбы сокрушая.

Столпились люди, насморком страдая.

Летят с мостов железных поезда.

«Слово „экспрессионизм“ было впервые употреблено, вероятно, Матиссом; но в общественный оборот его впервые пустил де Воксель, критик из „Жиль Блаза“. Возможно, что его происхождение еще отдаленней. Передают, что Пауль Кассирер бросил его как-то… на заседании жюри берлинской группы „Сецессион“, спросил, кажется, – по поводу картины Пехштейна: „Что это, еще импрессионизм?“ На что последовал ответ: „Нет, это экспрессионизм». Юлии Элиас в журнале „Кунстблат“ устанавливает, что впервые этот термин был применен художником Жюльеном-Огюстом Эрвё для цикла его картин уже в 1901 году».

Теодор Дойблер. «В борьбе за новое искусство»Экспрессионизм стал употребляться как термин ретроспективно и в значении, метко сформулированном в «Энциклопедии авангарда»: «Стилистическое направление, сопротивляющееся жесткой временной и географической локации». Основная характеристика стиля – это стремление художников изобразить субъективный мир чувств вместо привычной объективной реальности. Он присущ искусству, основной целью которого является перенос эмоционального опыта в свое пространство. Экспрессионисты отреклись от господствовавших на рубеже XIX–XX веков и утративших былую привлекательность буржуазных общественных ценностей и отвергли академические тенденции в поисках нужных средств выражения. Они использовали смелые упрощенные или искаженные формы, преувеличение, примитивизацию образов, динамичные ломаные линии, яркие, открытые, порой контрастные цвета для передачи сильных эмоций, страха, ужаса и гротеска или просто для эмоционально заряженного изображения природы. Несмотря на общее стремление художников выразить себя, проявить внутреннее «я» вовне, из их уникального личного опыта возникают совершенно разные формы, даже две основные стилистические линии – предметная и абстрактная – обусловлены внутренним выбором художников.

По мере развития экспрессионизма с начала XX века до начала 1920-х годов его основные темы и жанры отражали общечеловеческие проблемы и двойственное отношение к современности: это темы «адища города» Владимира Маяковского, города со сценами одиночества, с цирками и ночными кафе; это изображение природы как бегства от городского хаоса и толп навстречу свободе души и тела; жанр портрета, передававший суть личности и ее эмоциональный опыт, и, конечно, тема Первой мировой войны как попытка противостоять ее разрушительному опыту и кошмару фронтовых будней.

Эль Греко. Снятие пятой печати или Видение святого Иоанна. Между 1608 и 1614. Холст, масло, 224,8–199,4 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

При кажущейся ясности этих положений экспрессионизм шире, чем его формальные временные границы – первая треть XX века. Как отдельный стиль он объединяет немецких художников, а также австрийских, французских и русских мастеров, активно работавших в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, и продолжавших свои поиски на протяжении большей части межвоенного периода. Первоначально термин применялся очень широко, практически ко всем европейским модернистам и их новым имиджевым концепциям начала XX столетия. Экспрессионизм продолжил свое развитие после 1945 года в Америке как абстрактный экспрессионизм, но в этом издании мы поговорим о фигуративном экспрессионизме периода его активного формирования и расцвета.

Анри Матисс. Женщина в шляпе. 1905. Холст, масло, 80,65–59,69 см. Музей современного искусства, Сан-Франциско

Самые ранние известные свидетельства использования этого термина в германоязычной среде можно найти в предисловии к каталогу 22-й выставки Берлинского сецессиона от апреля 1911 года, однако термин был употреблен в отношении молодых французских художников.

В 1910-е годы на волне бурного развития культуры в Германии появилось огромное количество журналов. Из этого многообразия выделяются «Штурм» («Der Sturm», 1910–1932) и «Акция» («Die Aktion», 1911–1932). Их охват и значимость намного превосходят другие, часто недолговечные, эксперименты с публикациями. Они внесли значительный вклад в распространение экспрессионизма как художественного течения, а «Штурм», в частности, продолжает активно изучаться и цитироваться и по сей день, формируя представление об экспрессионизме в глазах науки и общественности. Именно издатель «Еженедельника культуры и искусства „Штурм“», галерист и художественный критик Герварт Вальден в 1911 году впервые употребил термин «экспрессионизм» в отношении немецких художников.

Он писал о том, что это искусство придает форму опыту, лежащему глубоко внутри, а художникам этого направления не важны нюансы стилей, пока ими отвергается любая имитация природы. Грандиозная Международная художественная выставка Социального союза любителей искусства и художников Западной Германии в Кёльне 1912 года, показавшая более 600 произведений, ставила своей основной целью обзор широкого экспрессионистского движения. На ней экспонировались работы Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Эдварда Мунка, Фердинанда Ходлера, а также современников – представителей «Моста» и «Синего всадника». Согласно предисловию к каталогу Рихарта Райхе, выставленные художники стремились после «атмосферного натурализма и импрессионизма» к упрощению и интенсификации форм выражения, к новому ритму и цвету.

Историк искусства Вильгельм Воррингер в 1911 году в журнале «Штурм» заявил об этом как о «современной исторической необходимости» и признал в экспрессионистских художественных выражениях поворот от внешнего уподобления реальности к внутренней правдивости.

Первая монография об экспрессионизме появилась еще в 1914 году, что стало знаком утверждения термина в художественно-научной дискуссии. Автор книги Пауль Фехтер определил экспрессионизм как новый национальный стиль и даже описывал его как новую готику. Также он писал, что древняя метафизическая потребность немцев проявляется именно в творчестве художников-экспрессионистов. Обложка монографии, созданная Максом Пехштейном, подготавливает читателя к возвышенному тону, в котором Фехтер воспевает внутреннюю сущность экспрессионистов. На ней изображен бородатый святой с широко открытыми глазами и широко распахнутым перекошенным ртом – провидец и искатель. В том же году, в своего рода заочной дискуссии с ним, Рихарт Райхе, отвечавший за показ «новой живописи» в галерее Эрнста Арнольда в Дрездене, в своем введении к каталогу подчеркнул, что вводить национальные разделения в совокупность европейского экспрессионизма абсурдно. Экспрессионист, пояснял он далее, хочет формировать вещи такими, какими их видит его душа; он хочет освободить свой внутренний мир через их создание.

Фердинанд Ходлер. Женщина в экстазе. 1911. Холст, масло, 172,0–85,5 см. Женевский городской музей искусств и истории

Поль Сезанн. Гора Сент-Виктуар. Ок.1890. Холст, масло, 65–95,2 см. Музей Орсе, Париж

Даже в применении только к «классическому экспрессионизму» – немецкому искусству XX века – термин употребляется в отношении множества противоборствующих тенденций и личностей. Удивительно, но он призван описать художественные замыслы таких принципиально разных художников, как Василий Кандинский, Август Макке, Франц Марк, Эмиль Нольде, Эрнст Людвиг Кирхнер, Отто Дикс, Оскар Кокошка и Лионель Фейнингер. При взгляде на работы этих мастеров, очевидны их различия, а не какое-либо узнаваемое стилистическое сходство. Таким образом, экспрессионизм оказывается, скорее, выражением отношения к жизни молодого поколения, которое было единым только в своем неприятии господствующих социальных и политических структур.