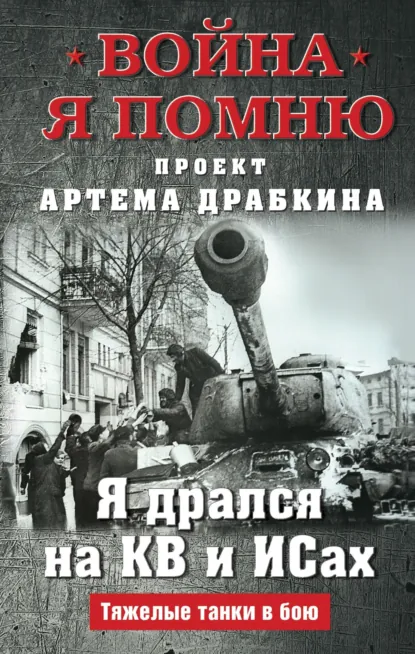

Артем Драбкин: Я дрался на КВ и ИСах. Тяжелые танки в бою

- Название: Я дрался на КВ и ИСах. Тяжелые танки в бою

- Автор: Артем Драбкин

- Серия: Война. Я помню. Проект Артема Драбкина

- Жанр: Биографии и мемуары, Документальная литература, Книги о войне

- Теги: Великая Отечественная война, Военная история, Вторая мировая война, Героизм, Судьба человека, Танковые сражения

- Год: 2024

Содержание книги "Я дрался на КВ и ИСах. Тяжелые танки в бою"

На странице можно читать онлайн книгу Я дрался на КВ и ИСах. Тяжелые танки в бою Артем Драбкин. Жанр книги: Биографии и мемуары, Документальная литература, Книги о войне. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Новая книга проекта «Я помню»! На страницах этой книги читатель услышит живые голоса танкистов, воевавших на тяжелых танках Красной Армии – от боев 1941 года до штурма Берлина. Впервые вся правда о боевом применении грозных КВ и ИСов, главной ударной силы наших танковых войск.

Онлайн читать бесплатно Я дрался на КВ и ИСах. Тяжелые танки в бою

Я дрался на КВ и ИСах. Тяжелые танки в бою - читать книгу онлайн бесплатно, автор Артем Драбкин

© Драбкин А. В., 2024

© ООО «Яуза-каталог», 2024

Кашицын Лев Петрович

Я родился в 1926 году в городе Ульяновске. Дед мой, Иван Егорович Кашицын, где-то 1870 года рождения, был наполовину мордвин. Работал в селе Алатырь в Мордовии учителем в церковно-приходской школе. В 1905 году, когда произошла революция, в школе был ремонт. А раз ремонт, все вынесли на чердак. И вот кто-то сказал батюшке приходской школы: «Иван Егорович не оказывает подобающего уважения к царской особе – портрет Николая II забросил на чердак». И все – деда моего выгоняют. И он со своей семьей переезжает в Ульяновск, устраивается на работу в Крестьянский банк, где трудится до 1943 года.

Отец у меня с 1904 года, гимназию окончил. В 1923 году вступил в партию, окончил совпартшколу в Ульяновске. Преподавал в школах, техникумах. В 1941 году ушел на фронт, а в 1943-м, в ноябре, от него перестали приходить письма. И уже только в декабре пришло извещение – письмо в конверте не из военкомата, написанное на русско-украинском языке.

Читаем: «На наше село наступали немцы. Капитан с солдатами в сарае отстреливались. Немцы после боя обезображивали трупы танками. Нам удалось его труп и еще нескольких солдат спрятать в навоз…» Вот он при таких обстоятельствах погиб.

Потом, когда немцев выбили, местные их откопали. У каждого военного в нагрудном кармане была капсула с личными данными. Когда они их нашли, сообщили родным. А написал письмо священнослужитель этого села. Я потом, в 1970-е годы, когда уже служил в Москве, приезжал туда. Житомирская область, Черняховский район. Когда приехал, священник уже умер, но его сыновья служили в Советской Армии. Я их тоже нашел.

Там братская могила есть. Капитан, мой отец, похоронен и 16 солдат.

Кстати, насчет этих капсул, медальонов. Мне ветераны рассказывали, что многие не носили, а многим даже и не выдавали. А вы сами-то носили?

У меня уже не было. Дело в том, что в 1943–1944 годах уже и связь наладилась, и учет личного состава, не было уже такой необходимости.

Лев Петрович, а каким было ваше детство?

В школу, в подготовительный класс, я пошел в 1933 году, когда мне было шесть с половиной лет. Там учили арифметике в основном так – два прихлопа, три притопа, как в детском саду. Я до 1 января 1934-го проучился, поехал на каникулы домой. Возвращаюсь обратно, а мне говорят: «А нулевого класса больше не будет, и ходить в школу не надо». Я устроил скандал: «Как это так?!» Я хорошо читал, способный был, и меня взяли сразу в первый класс. У меня мать-то была библиотекаршей, так что я, можно сказать, вырос на книжной полке. Никаких трудностей в обучении в первом классе у меня не было. Ну, немножко там по математике были, но я быстро разобрался и начал хорошо учиться, так что год сэкономил.

У нас очень хорошо была поставлена физкультура, с первого класса. Кидали гранату, на лыжах ходили. Я вот, например, с пяти лет. Когда были подростками, каждое воскресенье в лес на лыжах отправлялись вместе с врачом, у которого слушали радио. Он у нас старший, а мы, пацаны, вокруг него. Мы там часа три катались.

Было и военное дело в школе. Мы знали, что такое пулемет, винтовка, и до войны. Собирали и разбирали. Пулемет «максим» был. Очень хорошо было налажено шефство войсковых частей. В школы они приходили, к себе приглашали. На заводе Володарского был батальон охраны, который охранял завод и мост. Там был командиром капитан Устинов. А сын его учился со мной. Только он на год моложе был. И мы ходили в этот батальон. Нам показывали, рассказывали.

А когда началась война, стали учиться и стрелять из винтовки. С боеприпасами было сложно, но два раза в год стреляли – весной и осенью. Стреляли все – и девочки, и мальчики. Значки «Ворошиловский стрелок» и ГТО – «Готов к труду и обороне» – давали.

Девочки и женщины вместе ходили на подготовку к санитарному делу… Мать моя, сестренка старше меня на год, тетка – все ходили. Всех обязательно учили перевязку делать. Тренировались. Это обучение было поставлено очень хорошо.

Школьников в то время привлекали к работе на производстве?

Да. В том числе и к работе на патронном заводе имени Володарского. Завод с поселком – пригородом Ульяновска организовался в 1918 году, после революции. Сюда был эвакуирован из Петербурга один из цехов Путиловского патронного завода, потом производство многократно выросло. Всю войну наш завод держал переходящее знамя Комитета труда и обороны.

Зимой на каникулах и в свободное от занятий время нас привлекали к работе на заводе. К станкам нас не подпускали, считали, сортировали и укладывали патроны в железные коробки. Мы работали, по-моему, в субботу и воскресенье по 2, иногда и по 4 часа.

В 1941 году ввели сельскохозяйственные предметы, трактор колесный изучали. Летом был колхоз – прополка картошки, уборка урожая. Сначала убирали вручную, а в 1942 году весной работали уже прицепщиками, потому что это тоже мужская работа. Деревни же опустели. Были такие, в которых остался один мужчина-калека, вернувшийся с фронта.

Ульяновское танковое училище тоже привлекали к сельскохозяйственным работам. В селе, где тогда работали, были двое мужчин: 17-летний юноша, который женился, и еще один калека. Все! Мужиков больше нет. Всех поголовно брали.

А обычные предметы – историю, литературу, русский язык как в школе преподавали?

Блестящие преподаватели были. Математик Софья Яковлевна Бондарчук, по литературе Кашко Екатерина Павловна. Ее уроки интересные были. Читали много. Короче говоря, основу воспитания и нравственности закладывала литература. Учили не просто так. Куда он пошел, Печорин. Вот он совершил поступок. Оцените его. Литературу изучали с точки зрения нравственной позиции литературного героя. Нравственные начала, которых я придерживаюсь, заложены были литературой.

Что говорили на уроках истории про Петра I, Ивана Грозного? Мне рассказывали, что про Николая II в основном негатив шел. А про других только хорошее.

Не только хорошее, изучали факты. Подавление восстания Пугачева тоже описывалось. Николай II, конечно, котировался ниже всех. Честно говоря, я, верующий человек, не понимаю причисления Николая II к лику святых. Он и как человек, и как царь совсем никакой был.

Подавление шествия в 1905 году, когда люди шли к Николаю II, а царские войска их перестреляли – это вообще позорная страница истории всегда была. Она везде описана. Это слабоволие его. Дальше царь потерял авторитет из-за Распутина. Про царицу ничего плохого никогда нигде не говорили. Она женщина, была обеспокоена болезнью сына. А Распутин – авантюрист.

Первым отвернулась от царя знать, офицеры военно-морского флота. Российский флот со времен Петра I был местом почетной службы. Представители большинства российских знатных родов князей, дворян шли куда? На флот! И флот был самой образованной частью русской армии. И он себя оправдывал везде.

Поражение в Крымской войне кончилось тем, что Россия на Черном море потеряла флот. А потом флот-то появился. Почему? Это же непростое дело! И проигрыш в Цусимском сражении офицеры флота восприняли как позор, в котором виноват был прежде всего царь. Они отвернулись от него. И когда над царем стали сгущаться тучи, ни один флотский офицер пальцем о палец не ударил, чтобы спасти его, то есть царь потерял авторитет среди тех кругов, которые его раньше поддерживали. От царя отвернулась и буржуазия. А то, что трудовые слои населения царя не любили, так это очевидно. Он был никчемный человек.

И кстати, все должны знать, что царя-то свергли не коммунисты. К нему пришли генералы и сказали: «Ваше величество, вам нужно уйти!»

Интересно, а что рассказывали про Александра III? Во время революции 1917-го года его очень сильно недолюбливали, вспоминали плохо, насколько я знаю.

Правильно, потому что первые организованные ростки революционной борьбы появились при Александре III. Он был очень жесток в плане подавления революционного движения. Александр III был царь, враг трудового народа. Все цари были враги трудового народа. И даже военные заслуги Петра I не делали его другим. Он был жесток с уральскими рабочими. Цари были классовые враги. Никакого снисхождения к ним нигде и никогда не делалось.

Лев Петрович, а что вы чувствовали, думали в 1941 году, 22 июня, когда объявили войну?

Было так. У меня приятель был, дипломатом стал потом. Мы в воскресенье любили слушать приемник СВД-9, игру на аккордеоне на болгарском радио. Транслировали часто. Собрались, сидим, слушаем. И вдруг передача прерывается – важное правительственное сообщение. Ну все! Война! Сразу по местному радио объявляется, что то ли в 12 часов, то ли в 13 часов дня на стадионе митинг. Пришли. Там военный представитель выступает и говорит: «Товарищи! Вот началась война. Мобилизация. Военное положение».

Все конечно понимали, что это будет трудная война. Но никто не ожидал, конечно, такого провала. И самая радостная весть была – это наступление под Москвой. Здесь уже все сразу: «Войну мы выиграем!» И все понимали, что Сталинград – это последнее немецкое испытание. И потом, когда я уже учился в академии, мы это все изучали по первоисточникам. Если бы наши войска были в должном положении, в 1941 году немцы не дошли бы и до Смоленска. Войска Западного фронта были дезорганизованы. Это хорошо и в кино показано. А оборону немцев под Москвой прорвали войска Сибирского военного округа. С первого же дня войны сразу пошли эшелоны с войсками с востока. Я видел это в Ульяновске.

Кстати, над Ульяновском вы не видели немецких самолетов-разведчиков? Тревоги воздушной не было?

Мост в Ульяновске имел стратегическое значение – самый короткий путь из Владивостока до Москвы. Во время войны для его охраны были присланы зенитные части. Разведчик пролетел над мостом в 1941 году в декабре. Один ночной налет немцы пытались совершить, но был такой сильный заградительный огонь, что они больше не рискнули. Ни одной бомбы немцы так и не сбросили!

Как вы, мальчишки 15–16 лет, объясняли наше поражение в 1941–1942 гг.?

Ну как?! Мы верили, что это из-за того, что напали неожиданно, а потом распространялись слухи и говорили, что командование Западного фронта не справилось с задачей. Всех тонкостей мы тогда не знали. Позже стало известно, что генерал Павлов ни при чем.

Что эта вина целиком ложится на Сталина. Кто же тогда мог знать и говорить. Потом стало ясно.

А как вы вообще относитесь к Сталину?

Сталина нельзя описывать одной краской. Он был великий и в положительных делах, и в прегрешениях. 27 миллионов потерь в войне – это целиком на совести Сталина. И в то же время Сталин взял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой. Это его заслуга.

Авторитет Сталина в армии всегда был очень высоким. Его могли любить или не любить, но одно могу сказать: его уважали. А после победы под Москвой, после Сталинградской битвы и особенно после Курской авторитет Сталина был непререкаем.

Там, где вы жили, были люди, которых репрессировали?

В нашем доме, на одной с нами лестничной площадке жил скромный такой бухгалтер Мицкевич, поляк. В 1941 году его арестовали. И в то же время на заводе Володарского до 1934 года очень много немцев работало, из Германии. Это были грамотные инженеры, помогавшие налаживать производство. Я жил в доме, который назывался «немецким».

Почему?

Потому что там в основном эти немцы жили. И у нас в подъезде жила немецкая семья, старуха-немка. У нее было две дочери: Эмма Яковлевна, которая учила нас немецкому языку, и… А другую вот не помню, как звали. Она тоже преподавала немецкий. А сын был в Красной армии. Потом, в начале войны они куда-то уехали.

Вы хорошо знали немецкий язык?

Когда был в Германии, я разговаривал.

В годы войны чувствовалась помощь союзников?