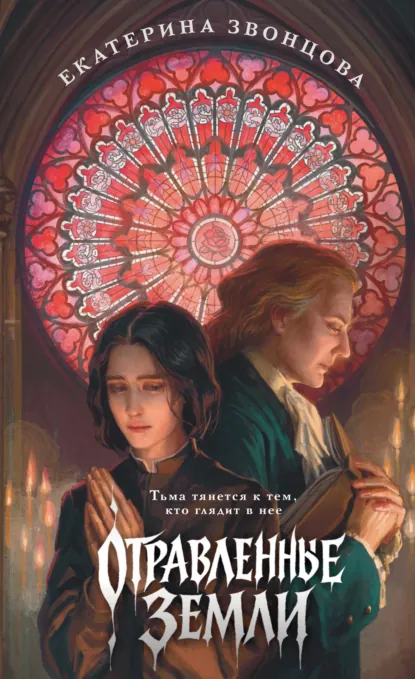

Екатерина Звонцова: Отравленные земли

- Название: Отравленные земли

- Автор: Екатерина Звонцова

- Серия: Магические миры Екатерины Звонцовой

- Жанр: Историческое фэнтези, Русское фэнтези

- Теги: Вампиры, Загадочные убийства, Оккультизм, Фантастический триллер

- Год: 2025

Содержание книги "Отравленные земли"

На странице можно читать онлайн книгу Отравленные земли Екатерина Звонцова. Жанр книги: Историческое фэнтези, Русское фэнтези. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Австрия, 1755 год. Императрица Мария Терезия бьётся за то, чтобы жизнь подданных стала благополучнее и безопаснее, а свет Науки и Справедливости достиг каждого уголка страны. Но земли Габсбургов огромны: где-то не стихают бунты, а где-то оживают легенды и сама ночь несёт страх.

Когда из отдалённой провинции приходит весть о странных смертях, в которых местные жители винят вампиров, императрица отправляет на расследование доктора Герарда ван Свитена – врача, блестящего учёного и противника оккультизма. Он уверен: происходящее – лишь следствие суеверия и политических интриг. Но чем больше ван Свитен узнаёт о том, что на самом деле затаилось в горах Моравии, тем больше колеблется его вера в науку. Не просто так в маленьком городке истекает кровью даже часовня, а люди порой не знают, что лучше: жизнь или смерть…

Переиздание одного из самых известных романов Екатерины Звонцовой – автора бестселлеров, редактора, преподавателя литературного мастерства.

Для поклонников «Дракулы» Брэма Стокера и готических романов.

Завораживающее оформление от популярной художницы ParaCosm (47к подписчиков в ВК)!

Увлекательный мистический роман о жизни доктора Герарда ван Свитена, который был реальным прототипом профессора Ван Хельсинга.

Вечный конфликт столицы и провинции, противостояние науки и мистики и увлекательное исследование природы зла.

Онлайн читать бесплатно Отравленные земли

Отравленные земли - читать книгу онлайн бесплатно, автор Екатерина Звонцова

© Звонцова Е., текст, 2025

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

* * *

Мы знаем, что Зло существует, и знаем, сколь уязвимы к его козням. Снова и снова оно добирается до нас, овладевает нашим Домом, заражает наши души, умы и тела, обращая нас во врагов рода людского и в собственных врагов. Всё правда, но правда и то, что никто ничего никогда не вершит без дозволения Господа, а значит, и Самое Великое Зло, терзая нас, лишь исполняет некий Его высший план. Не тому ли доказательство – три искушения Христа в пустыне?..

Ге́рард ван Сви́тен. Трактат о тёмных силах

Пролог. 31 марта 1755 года. Вена

«Никто. Ничего. Никогда».

Вызолотив слова, пламя свечи моргает в дымчатом сумраке и замирает сияющим росчерком. Маленький меч во тьме, маленький часовой на стене притихшего бастиона. Неколебимый до нового сквозняка.

«Никто. Ничего. Никогда», – отдаётся в голове воем Дикого Войска[1].

Ветры, шальные ветры вернулись в Вену.

Не помню марта, чтобы эти бессовестные псы-призраки не теряли хозяев в заснеженных горах, не прокрадывались в поисках ночлега к нам в дымоходы и не находили дорогу в комнаты, по углам которых так удобно сворачиваться колкими зябкими клубками. Едва их почуяв, оживляется огонёк-часовой, пляшет без страха – он, как дитя, в восторге от незваных лохматых гостей. Его можно понять, ему скучны мой чинный кабинет, и скрип пера, и тёмные переливы чернил, и слова, слова, слова.

«Никто. Ничего. Никогда».

Не грусти, дружок, и не тянись так доверчиво к псам. Скоро я закончу – и погашу фитиль. Ненастной ночи в наследство отойдет всё, что уже лежит в свежих могилах, осталось лишь присыпать их землёй веских, витиеватых последних фраз.

Я устал. Мне нужен сон, но Морфей отворачивается всё брезгливее, всё насмешливее прячет за спину руку с благословенным красным цветком. Огарок почти истаял, свет уже выхватывает только верх листа, строчки очевидно кривы. Но epistula, тем более adversaria non erubescit: черновик стерпит всё. Спина затекла, скрипящее перо уже действует на нервы даже мне самому, не то что непоседливому пламенному компаньону. Когда измождён ум, любой резкий звук вонзается в него сродни игле. Я малодушно уворачиваюсь, ловя секунды тишины: то проклятое перо ныряет в чернильницу, то его плешивым концом я чешу нос, то вглядываюсь в омут зеркала на дальней стене. Двойник, ссутулившийся в отражённой черноте, – слишком плечистый, с хищным носом усталой птицы, рыже-седой, как побитый жизнью лис, – смотрит в ответ, но сквозь меня, в могилы, присыпанные словами.

Мы не ладим в последнее время. Разозлили Януса и не можем собраться воедино.

Придётся взять новый лист, чтобы уместить всего-то два завершающих предложения. Но ничего, кому важна растрата казённой бумаги? Главное – расквитаться сегодня, мне больше нечего сказать, я выполнил задачу, и даже Господь, с которым я не всегда в ладах, признал это. Разве нет? Первый из тех, к кому мои мысли отныне обращены неустанно, подтвердил бы теплой улыбкой, полной печали; второй бы желчно бросил: «Помилуйте, любезный доктор, Ему всегда мало!»; ну а третий, вероятно, посоветовал бы мне опрокинуть сливовой настойки, вонзить зубы в рульку, выспаться и думать забыть о вредном для здоровья Атлантовом долге – удержать всё небо до единой звезды на своих плечах.

Императрица – единственная, перед кем мне теперь отвечать, – поддержала бы и гуманность первого, и весёлую желчь второго, и земную заботу третьего, знаю. Наши вкусы на людей всегда совпадали, иначе едва ли я пробыл бы Её другом и союзником столько лет. И пробуду ещё немало, хотя в собственных глазах я теперь предпоследний, кому можно доверять, и последний, с кем стоит дружить. Полуживой чужак в зеркале считает так же, но властные окрики Асклепия, шипение змей на его посохе всё ещё заставляют меня сражаться.

Потому что никто ничего никогда, верить в это – проще. И я пишу:

«Таким образом, все верования в вампиров, все «доказательства» их существования, вся приписанная им гибельная мощь суть не более чем пагубное заблуждение наших добрых соседей – и след пропасти, нравственной и научной, что лежит между нами. Она преодолима, но от кровавых пропастей и хищных бездн, что люди создают своими руками, есть в мире только одно лекарство – мосты. Построим же их. И тогда же возблагодарим Господа: вампиры едва ли будут ходить по земле…»

Всё. Недели работы, холодное путешествие… они получили письменный итог.

Теперь прочь, прочь, прочь.

Листы – к краю стола, подальше, и пусть недовольно шуршат от подобного обращения. Спина ноет, пальцы ломит. Подняться, потянуться, вдохнуть глубже – радость: сколько же я просидел сегодня? С полудня, а уже крадётся полночь. Полночь… Наверняка натопленные Густавом или Типси комнаты выстыли. Даже в ходе часов – насмешливая укоризна: мои ленивые, вечно отстающие механические друзья, привезённые ещё из Лейдена и плохо пережившие то путешествие, не понимают, куда же я спешу. Золочёный ангел, венчающий циферблат, смотрит с сочувствием, и я быстро отвожу глаза: Господь всемогущий, этой безвкусице не меньше двадцати лет, но теперь я вижу в худом тонкоруком создании знакомый образ, призрака, который уже…

Никто.

И ничего, никогда более мне не скажет.

Часы бьют полночь. Что-то стучит в окно. Сердце – хотя подобное неповадно старым сердцам вроде моего – ухает вниз. Тук. Тук. Тук.

Знаю: жители осаждённого города быстро начинают различать, из каких именно орудий стреляют по их стенам, сколь далеко. Уехавшие продолжают на новом месте запоминать убежища, копить еду в избытке, собирать и ставить под рукой тревожные пожитки. Так и я. В каком-то смысле.

Тук. Тук. Тук.

Тихо. Тихо. Тихо.

Просто качаются ветки лип, стряхивая дождь. Их много здесь – степенных деревьев, дом у самого Шёнбрунна: Императрица всегда желает лицезреть мою постную физиономию поблизости. Я прожил тут немало, вот-вот дождусь внуков – и год за годом липовый стук в окна казался мне безобидным, естественно-мелодичным. А теперь? Я лезу за воротник, и вот уже пальцы смыкаются на тонком серебряном кресте – чужом.

Тук. Тук. Тук.

Как тихо. Как мирно.

Только дышится трудно, никак не усмирится сердце, ноет нога, по которой продолжают расползаться чёрные пятна. Мысли о выстывших комнатах и спящей прислуге потеряли значимость. Я слишком хорошо понимаю себя – и, пожалуй, псов, призрачных и живых, одинаково бесприютных, тех, что воют на улицах. Удивляюсь, что рассудок вообще пока при мне. Когда-то, убеждая академических и практикующих коллег, что наши доблестные герои – солдаты и офицеры – несут свой, не похожий ни на что груз душевных болезней, а значит, тут нужны свои подходы к лечению и свои лекарства, я сказал: «Страшнее не погибнуть в бою, а вернуться из него не собой»[2], – и меня услышали.

Теперь я знаю это сам. Разительно, как иные наши суждения опережают наш же опыт.

Но кое в чём я уверен – и уверенность крепнет, стоит коснуться листов на столе. Каким бы диким ни было писать и говорить то, что написано и сказано, я прав. Это повязка на глаза – и оружие одновременно. Записи лягут Императрице на стол, будут скопированы и распространены по библиотекам, выдержки – по газетам. Я брошу луч истины на тёмные сказки. Принесу мир и покой, всё как мне и приказали. Я дорого их купил, я ничего в этой жизни не покупал так дорого и ни в одну плату, даже когда предметами торга были гордость, успех и честь, не впивался так крепко, прежде чем отдать. Мне жаль. Мне очень, очень жаль.

Одна тайна так и останется тайной, так вернее. В моём фундаментальном труде есть главы, не предназначенные для лишних глаз. А ещё много гипотетических рекомендаций, о том, например, как же всё-таки победить Детей Ночи – тех самых воскресших разбойников и блудниц, которых, разумеется, не существует, – если вдруг столкнёшься с ними в сумерках, будь то сумерки мира или сумерки души. Я сдобрил иронией каждую деталь. Венцев это позабавит, но в памяти засядет крепко. Учёное сообщество сочтёт, что я старею и становлюсь падок на фольклор, эту новомодную забаву поэтов и музыкантов. Имеющие уши – услышат. А я…

Я ношу чужой крест. Свою тетрадь в окованном уголками переплёте, давнее хранилище каждодневных впечатлений, я запираю в столе, более всего опасаясь, что кто-то прочтёт тринадцать последних записей. А сейчас – вынимаю из резного ящика обёрнутый в чёрную парчу арбалет с осиновыми стрелами.

Тук. Тук. Тук. Тихо. Тихо. Тихо.

Сегодня я никого не убью, верю, что больше не убью никого никогда.

Я солдат Асклепия, только его.

Я победил. Но я должен помнить.

1/13. Окрестности Брно 11 февраля, прибл. полночь

Что ж, подведем итог, и уместить его можно в одно слово – «какофония». Иначе начало моего путешествия и не опишешь.

Карета дребезжала, скрип, лязг и стук не прекращались ни на секунду, ввинчивались в виски. Я устал, даже не успев особо удалиться от Вены, – не говоря о каких-то полезных делах! Дрёмой забыться не мог: непременно ударился бы обо что-нибудь головой при очередном прыжке на ухабе. Меня не занимало ни чтение, хотя для него пока хватало света, ни разглядывание природы, хотя после каменной столицы она казалась небывало живописной. Красночерепичные крыши, лазурно-озорные речки, сонные леса и невысокие горы Нижней Австрии. Сокровища, хитро выглядывающие из бескрайней шкатулки: рубины, малахиты, опалы, синие шёлковые ленты. Собрать бы да подарить домашним.

Но даже потеряться в туманной синеве, смешанной с зеленью, и навоображать чудесных элегий, которые мог бы написать тут кто-то менее душноумный, мешали механические шумы. Дорогу, ещё недавно подмороженную, не вовремя развезло. Неудачно вообще сложилось разительно многое, хотя бы то, что, вопреки планам, я выехал один: герр Вабст и герр Га́ссер[3] в последний момент погрязли в незавершённых делах и перенесли отбытие. Хотя подозреваю, правда может быть и в нежелании лишний раз делить карету со мной, особенно если кто-то из этого достопочтенного duo опять прихватит в совместное наше странствие какую-нибудь дикую книгу, которую я на днях запретил[4].

Настроение моё не испортилось бесповоротно, но не было и подъёма, что приходил прежде, стоило ветру перемен лихо мне свистнуть. Путешествия и встречи в прошлом горячили мне кровь – даже сейчас, на склоне лет, она не остыла достаточно, чтобы я обратился равнодушной к новизне жабой. Врачи Вены не зря говорят, как важны перемены для тела и духа, и пусть они повторяют это за мной, как хор учёных воронов, это правда: приросший к месту – что седалищем, что умом – неумолимо каменеет и зарастает мхом. Я поныне гадаю, что было бы со мной, не собери я знания от Амстердама до Брюсселя и не найди затем приют в Австрии[5]. А уж как завидую храбрым путешественникам, которых сам же отправляю за необыкновенными травами, тварями и ядами в Новый Свет…

Так или иначе, в послеполуденные часы омерзительной дороги я хандрил. Утешал лишь факт: в целом впереди любопытное путешествие – в забытый богом край на западе Моравии. Я и раньше догадывался, что по укладу места эти столь же далеки от столицы, сколь близки, например, к трансильванским территориям, полвека назад нам отошедшим. Последние события укоренили меня в этом убеждении, да и весь двор заставили признать: Моравия наша давно, но нрав её непредсказуем.