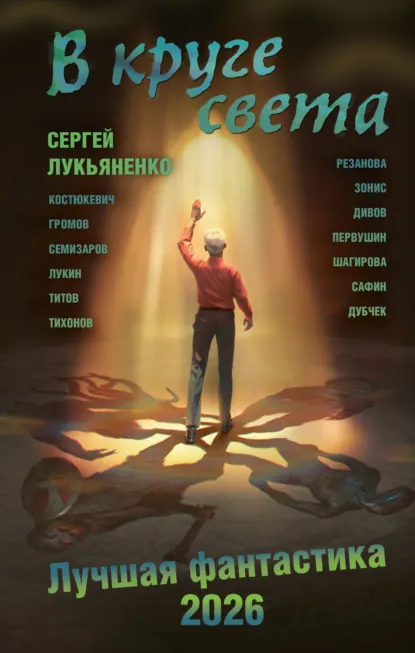

Олег Дивов: В круге света. Лучшая фантастика – 2026

- Название: В круге света. Лучшая фантастика – 2026

- Автор: Олег Дивов, Сергей Лукьяненко, Евгений Лукин, Наталья Резанова, Юлия Зонис, Виктор Дубчек, Александр Громов, Антон Первушин, Эльдар Сафин, Дмитрий Тихонов, Дмитрий Костюкевич, Андрей Семизаров, Олег Титов, Елена Шагирова

- Серия: Книги Сергея Лукьяненко

- Жанр: Боевая фантастика, Научная фантастика, Социальная фантастика

- Теги: Антиутопия, Бессмертие, Близкое будущее, Вторжение «чужих», Ксенофантастика, Сборник рассказов, Становление героя, Фантастические рассказы

- Год: 2025

Содержание книги "В круге света. Лучшая фантастика – 2026"

На странице можно читать онлайн книгу В круге света. Лучшая фантастика – 2026 Олег Дивов, Сергей Лукьяненко, Евгений Лукин, Наталья Резанова, Юлия Зонис, Виктор Дубчек, Александр Громов, Антон Первушин, Эльдар Сафин, Дмитрий Тихонов, Дмитрий Костюкевич, Андрей Семизаров, Олег Титов, Елена Шагирова. Жанр книги: Боевая фантастика, Научная фантастика, Социальная фантастика. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

Изменения в жизни современного человека продолжают стремительно нарастать. Проблемы как повседневного, так и экзистенциального и даже метафизического характера сыплются как из рога изобилия.

Авторы нового ежегодника фантастики от АСТ – и признанные мастера, и молодые талантливые писатели – предприняли попытку пролить свет на некоторые вопросы, стоящие перед сегодняшним обществом. В круге света окажутся вызовы, дотянувшиеся до нас из прошлого, перманентно возникающие в настоящем и не исчезнувшие в будущем. Читателя ожидает весь спектр современной фантастики: от социальной и научной до темного фэнтези и хоррора.

Онлайн читать бесплатно В круге света. Лучшая фантастика – 2026

В круге света. Лучшая фантастика – 2026 - читать книгу онлайн бесплатно, автор Олег Дивов, Сергей Лукьяненко, Евгений Лукин, Наталья Резанова, Юлия Зонис, Виктор Дубчек, Александр Громов, Антон Первушин, Эльдар Сафин, Дмитрий Тихонов, Дмитрий Костюкевич, Андрей Семизаров, Олег Титов, Елена Шагирова

* * *

© А.Т. Синицын, составление, 2025

© Коллектив авторов, 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Наталья Резанова

За зипунами

Лариса Рейснер, «На гибель военного корабля „Ваня-коммунист“»Давно вернулись в море миноносцы,

Как лебеди, они ушли на юг,

За вами, павшие, за вами, крестоносцы,

Прислали рать железнокрылых вьюг.

Наверх, наверх, окоченевший Маркин!

Срывайте лед с кровоточащих ран.

Потоком медленным, густым и жарким,

В безудержный вольется океан

Бунтующая кровь от ваших ран…

1. Итиль-город, август 1918 года

Объявление комиссара по организации и формированию Речной военной флотилии:

Требуются в Речную военную флотилию опытные: артиллеристы, пулеметчики, машинисты и лоцманы. От желающих поступить в отряд требуются признание платформы советской власти и безукоризненная честность как по отношению к начальству, так и к своим товарищам. Не имеющих этих качеств просим не беспокоиться.

Запись ведется с 6 до 8 вечера в номерах «Русь», что на Театральной площади.

Комиссар флотилии Николай Марков.Кама, Пьяный Бор, октябрь 1918 г.Их всегда не хватало, хотя в добровольцах вроде бы недостатка не было. Первый отряд прибыл на Волгу из Петрограда, второй – с Черноморского флота. Но для того, чтобы создать боеспособную флотилию, этого было недостаточно. Тогда он и призвал добровольцев. Увы, даже обладавшим безукоризненной честностью и признавшим советскую власть не хватало боевого опыта. Даже в городских условиях – в Итиль-городе Советы победили мирно.

Пока дожидались пополнения с Балтики и Черноморского флота, пока мирные речные пароходы и баржи одевались броней, ситуация на фронте ухудшалась. Белые вместе с интервентами создали собственный речной флот и нанесли жестокий удар, захватив Казань, отрезав большую часть Поволжья вместе с югом России и обрекая молодую республику на голод. Несмотря на то что Речная флотилия провела ряд удачных операций и потрепала чешских легионеров, сразу отбить Казань не удалось, потому как чехов возглавлял Каппель и при нем белогвардейцы. Бои шли больше месяца и завершились полной победой, канонерская лодка «Ваня-коммунар», которой командовал комиссар Марков, была награждена боевым знаменем ВЦИК. Но для передышки не было ни дня – белые отползали с боями, и Красная армия преследовала их, и Речная флотилия должна была ее поддерживать, для того и был создан Камский речной отряд.

Комиссар и сам не хотел отдыхать и рвался вперед. Ярость не оставляла его. Не оттого, что чехи и беляки, как говорили, украли золотой запас России. Что то золото! После победы мировой революции оно только на то и будет нужно, чтоб нужники отделывать. Но он видел, что чехи и каппелевцы делают с пленными. Говорят, лично Колчак приказал, рыцарь белого дела, как они его называют. Одну «баржу смерти» удалось отбить, вторая находилась ниже, у Пьяного Бора. Туда он и рванул, оставив далеко позади корабли командования. Даже миноносец прикрытия.

И попал в засаду. Помимо вражеских миноносцев, у белых в лесу была спрятана артиллерийская батарея.

Первый же залп уничтожил пушку Гочкиса и три из шести пулеметов. Остальные пулеметы еще отвечали, но миноносец прикрытия из-за шквального огня не мог приблизиться. Все, что он мог сделать сейчас, – спасти команду.

– Товарищ Берг, выводи всех, сажай в шлюпку и к миноносцу!

– А ты как же?

– Я прикрою! Уводи остальных, это приказ!

И вот он один за пулеметом. Осенний туман над рекой, напоминающий о Балтике, где он начинал службу, разрывают в клочья взрывы и пулеметные очереди. Он жмет на гашетку, пока патроны не заканчиваются. А новых взять негде. Наверняка он ранен, и не раз, руки в ожогах – пулемет раскален. Но он продолжал бы стрелять, если бы мог. Новый залп по канонерской лодке, и та идет ко дну.

Последнее, что он чувствует, – как ледяная вода омывает его раны.

Пылающую баржу он увидеть не успеет. Отступающие колчаковцы подожгли баржу, набитую пленными, согласно приказу адмирала.

2. Итиль-город, Лаборатория дальней связи, декабрь 1918 года

Курить они вышли на крыльцо лаборатории, выходившее на Верхнюю набережную.

Любомирский все никак не мог привыкнуть к перепадам здешнего климата, хотя, казалось бы, не так далеко от Твери – то оттепели, то морозы лютые, хотя не Сибирь и не Урал, от Москвы одну ночь на железке. На Волге с конца ноября прочно встал лед, в декабре же, как было заведено еще с прошлого века, на лед проложили деревянный настил под рельсы, и между берегами великой реки побежал трамвай. Сейчас это было необходимо. Заводы и верфи на левом берегу, заложенные когда-то легендарным промышленником Костанжогло, а после перешедшие в собственность государства, вовсе не простаивали. Еще с германской войны часть заводов перешла, как говорится, на военные рельсы. Здесь строились и ремонтировались бронепоезда и выпускались первые образцы танков. Правда, в массовое производство их запустить не удавалось. Но когда молодой республике срочно понадобилось создать военную флотилию на Волге и Каме, а перебросить достаточно миноносцев и канонерок с Балтики не получилось, здесь стали переделывать для военных нужд вполне мирные пассажирские пароходы, катера и баржи. А перед самым концом навигации для ремонта сюда перегнали суда, пострадавшие при недавних боях.

Это было как раз перед тем, как сюда приехали Михаил Самотевич и Иван Любомирский.

Они работали вместе уже четыре года – с тех пор, как поручика Самотевича перевели из тогда еще Петербурга в Тверь. Успехи чрезмерно одаренного выпускника Офицерской электротехнической школы, заслужившего, несмотря на молодость, признание в научных кругах, вызвали глухое раздражение армейского начальства. Поначалу умника Самотевича вообще собирались законопатить в Туркестан. Но тут грянула война, и у кого-то хватило ума сообразить, что разработки в области дальней связи могут пригодиться поближе.

Иван Любомирский был тогда начальником Тверской искровой станции связи и стал непосредственным начальником Самотевича. Собственно, он и теперь был его начальником. Совнарком назначил директором Лаборатории дальней связи именно его. Но Любомирский прекрасно понимал, что сам он более одарен в административной сфере, чем в научной. Наука – это по части Самотевича. Поэтому они сумели разделить обязанности и сработались, нашли единомышленников и даже в условиях военного времени смогли создать действующую модель вакуумной лампы. Их усилия оценили, Самотевича повысили в звании и командировали за границу, в союзные страны, знакомиться с новейшими технологиями в области электроники. Однако пустить в производство разработки не удалось, союзнички требовали за комплектующие дикие деньги. Что ж, Самотевич, Любомирский и их товарищи засели за работу и придумали, как обойтись без иностранных поставок.

Тем временем власть сменилось, и Временное правительство поставило жирный крест на их разработках. Им было велено заткнуться со своим деревенским самомнением, все необходимое для дальней связи будет закупаться у передовых западных стран, от которых лапотная Россия отстала навсегда. Где деньги взять? Не ваше дело!

Так что не приходилось удивляться, что после того как большевики поперли Временное правительство, Самотевич, при всем своем патриотизме (ему неоднократно предлагали работу за границей, а частные фирмы заманивали службой с высоким окладом, но он неизменно отказывался), поддержал большевиков. И Любомирский, который был страшно зол из-за ответа «временных», – тоже. А большевики еще как ухватились за проект! Что еще им оставалось делать? Пресловутые передовые страны их союзников стали врагами, о сотрудничестве не могло быть и речи. Ведущие фирмы сворачивали свою работу в Советской России. Приходилось выкручиваться самим. Так что проект был принят на ура. И финансирование сразу нашлось.

Правда, станцию – теперь она именовалась Лабораторией дальней связи – перевели в Итиль-город, более развитый в промышленном отношении и находившийся неподалеку от Москвы, куда недавно переехало новое правительство. Итак, лаборатория была расширена по сравнению с прежней станцией, в людях и материалах не было нужды, и все с энтузиазмом принялись за работу.

А в декабре на Костанжогловские верфи приехал профессор Василий Шахов.

Единственный человек, по мнению Любомирского, сравнимый гениальностью с Самотевичем, хотя в некоторой степени являлся его противоположностью.

Начать того, что он и Самотевичу, и Любомирскому в отцы годился. Когда те еще пешком под стол ходили, он уже строил свои первые башни – и здесь, в Итиль-городе, и в Заречье, у тамошних промышленников. В отличие от государственного служащего Любомирского и Самотевича, лишь год назад снявшего штабс-капитанские погоны, он до недавнего времени работал на частные фирмы, в том числе зарубежные. На любые, кто готов были финансировать его проекты, царским чиновникам казавшиеся безумными. Проектов у него было несколько, и в этом состояло его главное отличие от Самотевича, сосредоточенного на дальней связи. Довольно долго Шахов строил первые в России нефтепроводы и заводы по переработке нефти. Но его прежний патрон, господин Нобель, покинул Россию. А вот новая власть заинтересовалась другим проектом Шахова – радиолокационной башней. Башню предполагалось строить в будущем году в Москве. А в Итиль-город призванный на службу правительству Шахов приехал, чтобы на базе здешних заводов создать действующий прототип.

Хотя все трое решали проблемы дальней связи, занимались они совершенно разным делом. Лаборатория в настоящее время работала над созданием передатчика, способного передавать звуковые сигналы на большое расстояние. Гиперболоидные башни Шахова эти сигналы должны были улавливать и, по идее, передавать на еще большие расстояния.

Разумеется, гиперболоидные башни, словно сотканные из стального кружева, производили куда большее впечатление, чем радиолампы Самотевича (и это товарищ профессор еще первых образцов не видел, собранных из подручных материалов, за копейки в аптеке покупали). И впечатленные народные комиссары прощали Шахову многое. Даже то, что один из его сыновей, по слухам, служил у Колчака.

Шахов мог позволить вести себя как профессор из сочинений Жюля Верна и мистера Уэллса – и это тоже отличало его от Любомирского и Самотевича, людей иного поколения. При знакомстве спросил у директора, не из князей ли он Любомирских, а в 18-м году такой вопрос звучал как провокация. Любомирский, однако, понял, что Василий Васильевич ничего такого в виду не имел, и ответил, что к шляхте, разве что давно обнищавшей, у них только Миша отношение имеет, а вот у него дед из семинаристов был. Так что отношения сложились неплохие, и разговоры велись непринужденные. Впрочем, слушая эти разговоры, Любомирский и впрямь представлял себя на страницах сочинений помянутых авторов.

Шахов был уверен, что в недалеком будущем их стараниями радиосигналы смогут охватить целые страны и континенты и даже весь земной шар. Когда чистота звука улучшится, передатчики можно будет установить в театрах и концертных залах. Жителям самых глухих деревень станут доступны лучшие образцы мирового искусства, а разве не этого, помимо прочего, хотят нынешние господа-товарищи?