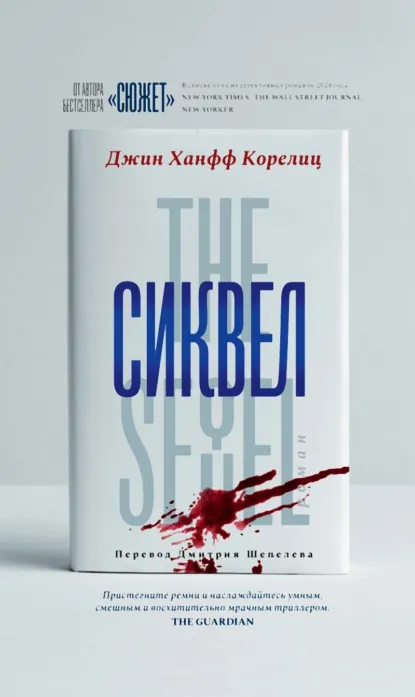

Джин Ханфф Корелиц: Сиквел

- Название: Сиквел

- Автор: Джин Ханфф Корелиц

- Серия: Нет данных

- Жанр: Зарубежные детективы, Современные детективы, Триллеры

- Теги: Загадочная смерть, Интеллектуальный детектив, Психологические триллеры, Саспенс, Смертельная опасность, Страшные тайны

- Год: 2024

Содержание книги "Сиквел"

На странице можно читать онлайн книгу Сиквел Джин Ханфф Корелиц. Жанр книги: Зарубежные детективы, Современные детективы, Триллеры. Также вас могут заинтересовать другие книги автора, которые вы захотите прочитать онлайн без регистрации и подписок. Ниже представлена аннотация и текст издания.

«Сиквел» сочетает детективный, предельно острый сюжет с язвительным, восхитительно злобным взглядом на писательский мир. Анна Уильямс-Боннер – вдова знаменитого писателя, безмятежно живущая на гонорары от его книг. А еще она написала книгу об их отношениях. Теперь ее приглашают на фестивали и на радио, в книжные магазины и университеты, а литературные агенты ждут от нее следующего шедевра. Но кто-то беспокойный настойчиво напоминает ей о забытом прошлом. Анна слишком много работала, чтобы потерять то, что она ценит больше всего: исключительное право на свою собственную историю жизни.

Джинн Ханф Корелиц развивает линии романа «Сюжет», но идет дальше, предлагая невероятно увлекательную головоломку: кто здесь преследователь, а кто жертва?

Онлайн читать бесплатно Сиквел

Сиквел - читать книгу онлайн бесплатно, автор Джин Ханфф Корелиц

Jean Hanff Korelitz

The Sequel

Copyright © 2024 by Jean Hanff Korelitz. All rights reserved.

© Дмитрий Шепелев, перевод на русский язык, 2025

© Издание на русском языке, оформление. Livebook Publishing LTD, 2025

Посвящается Бартону И. Корелицу

Все романы – это сиквелы.

Майкл Шейбон

Часть первая

Глава первая

Все началось с нас

Во-первых, это было не так уж трудно. Посмотреть, как держатся все эти писатели – с апломбом, с драматизмом, – так можно подумать, что им приходится ползать на четвереньках по рудникам, зажав в зубах пластиковые ложки, чтобы выковыривать алмазы, бродить по колено в нечистотах, выискивая протечку в канализации, или врываться в горящие здания с сорокапятифунтовым снаряжением на спине. Но поднимать такой скулеж из-за того, что ты посиживаешь за столом или вообще валяешься на диване и что-то… печатаешь?

Не так уж трудно. Совсем не трудно, откровенно говоря.

Конечно, ей повезло наблюдать за работой ее покойного мужа над своим последним романом, написанным – точнее сказать, дописанным – в течение нескольких месяцев их довольно-таки скоротечного брака. Кроме того, она удостоилась мастер-класса по одному из его предыдущих романов, дико успешной «Сороке». Да, надо признать, что написан этот роман был до того, как они познакомились, но ей тем не менее довелось проникнуть в его суть и узнать, как была создана эта экстраординарная книга с особым сплавом вымысла (его) и фактов (ее). Так что это помогло.

Что еще помогло? То, что ей не пришлось искать ни агента, ни издателя; такие поиски – это общепризнанная истина – заставляют писателя пройти все круги ада. Ей, в силу положения душеприказчицы покойного мужа, единоличной наследницы его безмерно ценной литературной собственности, не пришлось обивать пороги литературных дельцов! Она могла просто прокатиться через этот ад на «Роллс-Ройсе» издательского опыта и предстать перед книжной публикой с гордо поднятой головой – спасибо Матильде (агенту покойного мужа) и Вэнди (его издателю), двум женщинам, достигшим исключительного мастерства в своих профессиях. (Она это поняла не только по собственным впечатлениям, но и эмпирически; некий разгневанный писатель поквитался с издательским миром, разместив на своем веб-сайте рейтинг всех издателей и агентов от высшего до низшего звена – причем обнародовав их адреса электронной почты! – и даже люди, считавшие его полоумным, признавали точность его суждений в этих вопросах.) Заручиться поддержкой Матильды и Вэнди было бесценным преимуществом; эти две женщины знали о книгах все, что только можно знать, – не только о том, как сделать их лучше, но и как успешно их продать, но сама она не питала ни малейшего интереса к написанию романа, если только он не будет продаваться так же хорошо, как и тот, другой роман, написанный, как считалось, ее покойным мужем, Джейком Боннером (пусть и не без некоторого участия с ее стороны).

Изначально написание романа прельщало ее не больше, чем, скажем, создание модной линии одежды или карьера диджея. Конечно, книги она читала. Причем всегда. Но читала примерно так же, как наведывалась в бакалейный магазин, с той же практичностью и (до недавнего времени!) бережливостью. Проработав несколько лет в Сиэтле продюсером местной радиопередачи, она прочитывала по три-четыре книги в неделю – политические и спортивные мемуары, воспоминания знаменитостей, криминальные хроники, кулинарные книги местных шеф-поваров и изредка какой-нибудь роман, но только если он имел отношение к телевидению или Сиэтлу, – старательно делая заметки и выписывая самые сенсационные цитаты, чтобы у слушателей сложилось впечатление, что Рэнди, ее босс, сибарит и мизогин, не поленился хоть как-то подготовиться к интервью с новым гостем. Другими словами, ей приходилось все время сидеть на диете из чтения, переваривая и выборочно отрыгивая фрагменты бесконечной массы книг, которые сам Рэнди читать не собирался.

Автор одного из тех редких романов, Джейкоб Финч-Боннер, проезжал через Сиэтл со своим грандиозным бестселлером, метко названным «Сорока», который выходил в самой престижной книжной серии города. Она с трудом уговорила Рэнди пригласить его и, как всегда, тщательно – пожалуй, даже тщательней, чем всегда, – подготовила босса к интервью, хотя и понимала – Рэнди был Рэнди, – что толку в этом будет немного. Пару месяцев спустя она распрощалась с радиостанцией и с Западным побережьем, чтобы примерить на себя роль супруги и вдовы литератора.

Матильда и Вэнди не просто хранили ключи к успеху, о котором мечтают писатели всего мира; они действительно умели раскрыть в любой писанине все мыслимые достоинства, что служило признаком настоящего мастерства (которое она признавала и уважала по личным мотивам). Но всерьез ее это не привлекало. Ее писательские притязания не простирались дальше поздравительных открыток. Ей никогда не хотелось последовать за Джейком по тропинке литературного обольщения, вслушиваясь в благоговейный шепот. Она, слава богу, не испытывала ни малейшего желания вызывать в людях то раболепие, которого так явно жаждали писатели вроде ее покойного мужа и которого ему в конце концов удалось добиться. Эти люди подходили, сжимая в руках его книгу, к Джейку, раздававшему автографы после очередного мероприятия, и с придыханием заявляли: «Вы… мой… любимый… писатель…» Она не могла представить такого писателя, на встречу с которым ей захотелось бы тащиться через весь город. Такого писателя, чью новую книгу она бы ждала с нетерпением, чей роман был бы ей настолько дорог, чтобы вечно хранить его у себя, или чей автограф ей хотелось бы иметь на своем экземпляре.

Ну, если только автограф Мэрилин Робинсон на экземпляре «Дыхания озера». И то просто по приколу.

Она полагала, что даже у бездарных писателей должно быть призвание. Они должны верить, что из них выйдет что-то стоящее, чтобы хотя бы попытаться, разве нет? Потому что написать книгу – это не то, что можно взять и сделать по наитию, как, например, приготовить десерт по рецепту с пачки шоколадной стружки или перекрасить волосы. Она всегда была готова признать, что такого призвания у нее нет. Она могла бы даже признать, что и вовсе никогда не чувствовала никакого призвания, поскольку единственное, чего ей всегда хотелось, – это чтобы ее просто оставили в покое; и вот теперь, дожив почти до сорока (плюс-минус) и обзаведясь литературным наследством покойного мужа, она подошла вплотную к тому, чтобы заняться писательством. Наконец-то.

Откровенно говоря, она не решилась бы на это, если бы не ляпнула кое-что, не подумав, во время интервью в связи с той самой книжной серией в Сиэтле, который стал ей почти родным городом, когда одна напористая сучка по имени Кэнди спросила ее в присутствии примерно тысячи человек, чем она намерена заняться после этого.

«После этого» – в смысле когда завершит публичное оплакивание своего мужа.

«После этого» – в смысле когда снова устремится навстречу личному счастью.

И неожиданно для себя она сказала, что подумывает написать роман.

Немедленное одобрение. Громогласные аплодисменты с восклицаниями: «Давай, детка!» и «Класс!» Реакция была вполне естественной, не вызывавшей отторжения, и потому она, поразмыслив, взяла за правило подтверждать это намерение в последующих интервью, которые давала по всей Америке и за границей, встречаясь от лица покойного мужа с армией его читателей в поддержку его последнего романа.

– Каковы ваши личные планы? – интересовался с профессиональной учтивостью книжный блогер на Майамской книжной ярмарке.

– Вы уже представляли себе, чем займетесь дальше? – интересовался шеф-редактор «Амазона».

– Я понимаю, что вам сложно думать о чем-то, помимо вашего горя, – сказала женщина с ничего не выражающим лицом на утренней телепередаче в Сиэтле, – но я также понимаю, что всех нас интересует, что вы будете делать дальше?

– Вообще-то я подумываю написать роман…

Куда бы она ни пришла, везде эти слова вызывали неизменно бурную реакцию: увлажнялись глаза, расцветали улыбки, все ее поддерживали. Какая она молодчина, что претворяет свое горе в искусство! Бесстрашно прокладывает собственный путь, восходя на тот Парнас, который покорил ее покойный муж! Так держать!

Что ж, она не возражала против такой явной и щедрой доброжелательности. Если ей настолько проще вызывать у людей восхищение, чем осуждение, то почему бы нет? И потом, никто ни разу не задал конкретного вопроса по поводу ее великого откровения. «Ходят слухи, вы пишете роман! Как он продвигается? Когда мы можем ожидать его?» Ни даже: «О чем он?»

Тем лучше, потому что он был ни о чем и никак не продвигался, и им не следовало ожидать его, потому что… его просто не существовало. Как заметила Гертруда Стайн, «там нет никакого „там“», и тем не менее само обращение к этому мифическому роману пронесло ее через изнурительный и затяжной год литературных выступлений на волнах аплодисментов. И аплодисменты эти были адресованы, стоит отметить, не Джейку с его трагической историей психической болезни и анонимной травли (наверняка, неким завистливым бездарным коллегой по перу) и не к его печальному посмертному роману. Аплодисменты эти были адресованы ей.

Не в ее природе было напрягаться насчет чего-то столь туманного, и она не напрягалась, однако не могла не думать, есть ли какой-то предел всей этой белой и пушистой позитивности. Не тикают ли часики ее благополучия, которое должно закончиться, как только она обмолвится о своем романе (обмане!) двадцатый, пятидесятый или сотый раз? Не настанет ли такой момент, когда некий интервьюер, обращаясь к трагической истории Джейкоба Финч-Боннера и его успеха, которого он едва вкусил после упорных трудов, спросит наконец его вдову, как там продвигается ее книга, о которой все давно наслышаны?

И все указывало на то, что нет, не настанет. Даже если ее мимолетное замечание осядет в чьей-то памяти или газетной заметке, не сочтут ли все, что задержка ее вдохновенного творения объясняется тем, что она, как и многие другие, просто не находит нужных слов для достойного воплощения своего замысла? Да, даже ей, вдове такого талантливого писателя, несомненно что-то почерпнувшей у него, и с такой удачной в художественном отношении личной трагедией – шутка ли, быть женой писателя-самоубийцы! – оказалось не под силу написать хороший или хотя бы средний роман. Такое случается сплошь и рядом, разве нет? Один говорит, что похудеет на десять фунтов, другой – что бросит курить, третий – что напишет роман, а между тем ты замечаешь, как первый тайком затягивается сигаретой, вынося мусор, а на втором вдруг молния расходится! И ты себе думаешь: «Ну-ну». Вот и всё. Никто ведь не станет приставать к человеку с тем, что он не сделал чего-то, что, по всей вероятности, было выше его сил? Никто ведь не скажет: «Ну, и как твои успехи?»