Terra Urbana. Города, которые мы п…м - Александр Поляков

- Автор: Александр Поляков

- Серия: Популярная наука

- Жанр: зарубежная публицистика, научно-популярная литература

- Теги: будущее человечества, города и люди, урбанизм

- Год: 2021

Terra Urbana. Города, которые мы п…м

Альтернативный вариант территориального развития, названный нами «глобальной деревней», предлагает Европа, где описанный немного выше процесс бурной урбанизации, развернувшийся в высоком средневековье, привел к формированию густой сети населенных пунктов среднего размера, для значительной части которых крайне сложно уверенно обозначить принадлежность к «городскому» и «деревенскому» типу. Малоэтажное строительство, а часто и преобладание частных домов, смешанные формы экономической занятости при значительной дальности маятниковой трудовой миграции (т. е. перемещений на работу – с работы в течение суток), небольшая численность населения при очень высоком уровне инфраструктурной обеспеченности – все это делает границу между городом и деревней весьма условной, а отдельные регионы позволяет рассматривать как своего рода децентрализованные (или, в ряде случаев, наоборот, тяготеющие к выделяющему крупному городскому центру) агломерации. Их связность обеспечивается хорошо развитой транспортной сетью, позволяющей быстро преодолевать сравнительно крупные расстояния (скажем, всю Швейцарию с северо-востока на юго-запад можно пересечь на поезде примерно за 3 часа), широкой доступностью личного автомобильного транспорта, а также невидимой сетью инфраструктуры информационного обмена, включающей множество живущих на значительных расстояния друг от друга людей в общую коммуникативную сеть.

Развитие транспортных средств и технологий передачи информации привело к изменению набора необходимых для обеспечения социальной связности условий. До открытия в 1851 году движения по Николаевской железной дороге, путь от Санкт-Петербурга и до Москвы по «правительственной» трассе, проложенной еще в XVIII веке, занимал около пяти суток. На поезде стало возможным преодолеть этот путь за 20 часов. Сейчас скоростное железнодорожное сообщений позволяет перемещаться между двумя крупнейшими российскими городами за 3, 5 часа. Если для того чтобы навестить живущих в другом городе родителей в начале XIX века потребовалось бы около двух недель (с учетом всех сложностей путешествия в обе стороны и необходимости побыть, «раз уже целых пять дней ехал»), то сегодня это можно сделать одним днем – утром выехать, провести день с семьей/друзьями/партнерами и вечером вернуться. Дело постепенно идет к тому, что нормальным станет ежедневно ездить на работу из Москвы в Санкт-Петербург и наоборот (для этого необходимо сократить продолжительность пути хотя бы до двух часов – см. главу III).

Но что еще важнее, начиная с 1880-х годов появляется возможность услышать голос человека без необходимости физически приближаться к нему – такую возможность предоставил телефон, производство первых вариантов которых началось в 1879-м. Дальнейшее развитие технологий связи привело к тому, что мы можем не только слышать, но и видеть собеседника в реальном времени, пренебрегая расстоянием, а внедряемые в настоящее время технологии 5G позволят добавить к этому различные эффекты виртуального присутствия – например дистанционное осуществление хирургической операции с помощью контактного интерфейса (робот в точности повторяет движения хирурга, т. е. механическая связь полностью заменяется информационной) и на основе поступающей визуальной и иной информации в режиме реального времени. В каком-то смысле (разумеется, мы сейчас преувеличиваем и фантазируем) к возможностям слышать и видеть собеседника добавляется самая главная возможность, ради которой люди преодолевают расстояния и не могут отказаться от личного (как теперь говорят, «офлайн») общения, полностью заменив его средствами электронной коммуникации, – тактильный контакт (к примеру, возможность обнять человека).

Ни в коем случае не защищая идею последовательной виртуализации социальных связей и прочие трансгуманистические фантазии о будущей цифровой форме существования людей, мы бы хотели обратить внимание на тот очевидный факт, что развитие инфраструктуры (прежде всего – транспортной и информационной) снижает или вовсе устраняет зависимость многих видов социальных связей от физических взаимодействий и пространственных расстояний. Оставив пока за скобками ценностную сторону вопроса, зафиксируем, что многие важные операции, которые раньше требовали обязательного сближения в пространстве либо постоянного нахождения в пределах некоторого приемлемого (достижимого для взаимодействия) пространственного интервала, теперь полностью или частично свободны от этого ограничения – обилие дистанционных форм работы тому яркий пример.

Мегаполис, при всей его эффективности и привлекательности, обладает рядом неприятных черт, с которым очень сложно бороться: скученность и перенасыщенность людьми, высокий уровень шума, различные виды загрязнений, трудности обеспечения биологической безопасности, высокая стоимость земли и, как следствие, жилья, приводящая к труднодоступности комфортных условий жизни для значительного числа жителей и т. д. Все перечисленное, по сути, является платой за количественное преимущество и высокую связность, обеспечивающие различные виды коллективной эффективности – способность такой системы выступать производящей работу социальной машиной [72 - О социальном происхождении технической культуры и социальных машинах см. : Mumford L. Technic and Civilization. Routledge and Keagan Paul Ltd. , 1955; Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. М., 2001. ].

Современные инфраструктурные технологии способны избавить нас от негативных сторон компактности мегаполисного типа. Соблазнительной альтернативой становится европейская «глобальная деревня» с ее частными домами, тихими маленькими городками, экологическими стандартами и прочими достоинствами. Причина, по которой за пределами Европы такая модель в чистом виде не реализуется (хотя к ней тяготеет упомянутая выше американская субурбанизация), очень проста – высокая стоимость. В Европе такая модель территориального развития сложилась исторически, в течение нескольких столетий. Создать подобную систему с нуля или почти с нуля – практически неподъемная задача, в особенности для такой просторной страны, как Россия, где расстояния на порядок больше европейских, а плотность населения существенно ниже (средняя плотность населения Евросоюза – 106 чел. /км

; России – 8, 6 чел. /км

, в европейской части – 27 чел. /км

).

Пример США с наблюдаемой там устойчивой тенденцией опережающего демографического развития пригородов и распределенных агломераций по отношению к крупным городам говорит о том, между двумя полюсами, условным Токио (мегаполисом) и условной Швейцарией (глобальной деревней), возможны промежуточные, гибридные формы, позволяющие объединить преимущества обеих урбанистических моделей и избавиться (хотя бы частично) от присущих каждой из них недостатков.

Для России такой эффективной гибридной моделью может стать конурбация – территориально распределенная система объединенных общей развитой инфраструктурой и социальными связями относительно небольших населенных пунктов, не имеющая единого центра, но образующая единое социальное пространство (сеть) – рынки труда и сбыта, досуговую инфраструктуру, образовательные институты и т. д. – за счет равной достижимости всех населенных пунктов конурбации друг для друга. Концентрируя достаточно большое количество людей (см. подробности и примеры в следующей главе), потенциально конурбация представляет собой маленькую «глобальную деревню» со всеми ее преимуществами: частными домами и малоэтажным строительством, свободным пространством для развития парковых зон, сравнительно невысокой плотностью населения при высоком уровне социальной связности.

Ключом к успешному развитию конурбации является связность. Она, в свою очередь, обеспечивается инфраструктурой, которая должна создавать возможности – то есть оставлять определенную свободу действий пользователю, не подталкивая его к одному-единственному «правильному решению». Например, если связать транспортной артерией два города, маршрут является безальтернативным и обуславливает конкурентный характер отношений между городами («мы» и «они»). Если связать таким же образом три города, возникает структура совершенно иного типа: линию сменяет треугольник – устойчивая фигура, где для каждой вершины существует выбор направления между двумя другими вершинами. «Мы» и разные варианты «их» – это уже не только конфликт (все-таки «они» – это не совсем «мы»…), но и сотрудничество, возникающее на основе все той же неизбежной конкуренции, однако уже подразумевающей поиск союзников (дружим с одними «ними» против других «них» и наоборот). Такая система с большим (в простом модельном случае – троичным) числом участников обладает как необходимым для развития внутренним напряжением, так и эффективным механизмом стабилизации. Сочетая конкуренцию и сотрудничество между входящими в нее населенными городами, «треугольная» конурбация способна выполнять работу как мегаполиса, создавая мощный центр социальной гравитации, так и «глобальной деревни», обеспечивая комфортные условия жизни и привлекательный образ будущего.

Читать похожие на «Terra Urbana. Города, которые мы п…м» книги

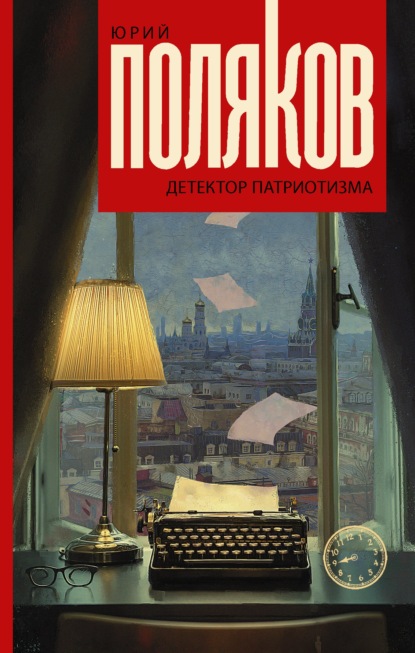

Книга «Время не устает» – последний, двенадцатый том собрания сочинений известного русского писателя Юрия Полякова, успешно работающего в разных жанрах. Он дебютировал как поэт в начале 1970-х, став одним из лидеров поколения поэтов, рожденных в пятидесятые годы. В этот том вошли стихи, сочиненные почти за полвека. Среди них – известные строфы, выходившие в периодике и включавшиеся автором в сборники, а также никогда не публиковавшиеся, хранившиеся в архиве и подготовленные специально для

Эдуард Поляков – молодой писатель, работающий в фантастических жанрах, автор и соавтор множества книг, один из создателей Авторского Литературно-Креативного Общества «Прода» (сокращённо А.Л.К.О.Прода), куда входит немало современных популярных писателей-фантастов. Автор издавался в ИД «Ленинград» под псевдонимом Дмитрий Скальд. Циклы романов из серии «Сопряжение» относятся к жанру боевого городского фэнтези с элементами чёрного юмора и написаны в антураже РеалРПГ. Один из этих циклов – «Зил»,

Новой книге Юрия Полякова «Засекреченное будущее» можно дать подзаголовок «хроника ковидного года»: почти все материалы сборника написаны в этот сложный и насыщенный период, когда обострились многие, давно созревшие противоречия и обозначились новые конфликты. Один из самых ярких русских публицистов, автор дает ясные и глубокие оценки всему тому, что происходит в нашей политике, общественной жизни, информационной сфере, культуре. И прогноз его аргументировано неутешителен: власть, балансируя

Новая книга известного русского писателя Юрия Полякова «Совдетство» – это уникальная возможность взглянуть на московскую жизнь далекого 1968 года глазами двенадцатилетнего советского мальчика, наблюдательного, начитанного, насмешливого, но искренне ожидающего наступления светлого коммунистического будущего. Автор виртуозно восстанавливает в мельчайших подробностях тот, давно исчезнувший мир, с его бескорыстием, чувством товарищества, искренней верой в справедливость, добро, равенство, несмотря

На дворе 2036 год. Артём, главный герой, объявлен виновником ДТП со смертельным исходом, и ему предстоит провести пять лет в виртуальной тюрьме, коей является игра «Квази Эпсилон». Для узника это не просто игра – боль, дружба, любовь, предательство в ней вполне реальны. И только от него зависит, как скоро он увидит настоящее, а не цифровое солнце. В четвёртой книге серии приключения Артёма продолжаются. Он вновь возвращается в игру «Квази Эпсилон», где хочет стать прародителем расы дендроидов.

В новый сборник знаменитого русского писателя Юрия Полякова вошли его ставшие современной классикой повести «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба» и «Подземный художник», а также полюбившиеся читателям романы «Небо падших» и «Любовь в эпоху перемен». Острые темы, захватывающий сюжет, глубокий психологизм, отточенный стиль, тонкая ирония и утонченная эротика – вот узнаваемые черты прозы Полякова, никого не оставляющей равнодушным. А эссе «Как я был колебателем основ» и «Писатель без

В книгу «В ожидании сердца», являющуюся десятым томом собрания сочинений известного русского писателя Юрия Полякова, вошли десять его пьес, которые вот уже четверть века с успехом идут на многих российских и зарубежных сценах. Написанные для театра, эти драмы и комедии, тем не менее, живо и увлекательно читаются с листа, что большая редкость для данного жанра. Среди режиссеров, подаривших сценическую жизнь этим пьесам: Станислав Говорухин, Татьяна Доронина, Александр Ширвиндт, Борис Морозов и

Эдуард Поляков – молодой писатель, работающий в фантастических жанрах, автор и соавтор множества книг, один из создателей Авторского Литературно-Креативного Общества «Прода» (сокращённо А.Л.К.О. прода), куда входит немало современных популярных писателей-фантастов. Автор издавался в ИД «Ленинград» под псевдонимом Дмитрий Скальд. Большая часть работ писателя создана в антураже ЛитРПГ. Серия романов «Квази Эпсилон» – один из первых циклов автора. На дворе 2036 год. Артём, главный герой, объявлен

Без преувеличения известного русского писателя Юрия Полякова можно назвать ведущим публицистом современной России. Его статьи, появляясь на страницах центральной периодики, вот уже более тридцати лет вызывают горячее одобрение одних и яростное неприятие других, но никого не оставляют равнодушными. Автор ярко, аргументировано, образно, с разящей иронией пишет о «десовестизации страны», о «вирусе нравственного дефицита», о «государственной недостаточности», о «молчании кремлят», о «проигранной

На дворе 2036 год. Артём, главный герой, объявлен виновником ДТП со смертельным исходом, и ему предстоит провести пять лет в виртуальной тюрьме, коей является игра «Квази Эпсилон». Для него это не просто игра – боль, дружба, любовь, предательство в ней вполне реальны. И только от героя зависит, как скоро он увидит настоящее, а не цифровое солнце. Во второй книге серии Артём и его команда «Всадники апокалипсиса» снова в деле. Помимо противостояния с «Альфа Ново» появляются и другие проблемы.